- 著者

- Hsiang-Wen Cheng Shu-Chih Yang Yu-Ching Liou Ching-Sen Chen

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- pp.2020-017, (Released:2020-05-12)

- 被引用文献数

- 2

This study investigates the forecast sensitivity of an afternoon thunderstorm in northern Taiwan to the upstream condition associated with the prevailing warm and moist southwesterly winds on 16 June 2008. This event was initiated near noon and lasted for several hours with a maximum hourly precipitation rate of 69 mm hr−1 at 14 LST.Experiments are conducted to assimilate radial velocity only or both radial velocity and reflectivity data from radars at southwestern and southern Taiwan with the WRF-Local Ensemble Transform Kalman Filter Radar assimilation system. Results show that these experiments can predict the rainfall occurrence in northern Taiwan, but the location and rainfall amount is very sensitive to upstream environmental conditions. Assimilating the unfiltered topography-associated reflectivity noise upstream generates unrealistic light rain and cooling, which leads to a great reduction of rainfall in the target area. The precipitation prediction suggests that a careful topography-based quality control performed on the radar data can be essential to restore the necessary environmental conditions for forecasting the afternoon thunderstorm event.

3 0 0 0 OA 自己: 文化心理学的視座

- 著者

- 北山 忍 唐澤 真弓

- 出版者

- The Japanese Group Dynamics Association

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.133-163, 1995-11-30 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 191

- 被引用文献数

- 24 30

自己についての文化心理学的視座によれば, (i) 心理的傾向の多くは, 観念, ディスコース, 慣習, 制度といった文化の諸側面によって維持・構成され, さらに (ii) これら文化の諸要素は, 歴史的に形成され, 社会的に共有された自己観 (北米・西欧, 中流階級における相互独立的自己観や, 日本を含むアジア文化における相互協調的自己観) に根ざしている。この理論的枠組みに基づいて, 本論文ではまず, 日本の内外でなされてきている日本的自己についての文献を概観し, 現代日本社会にみられる相互協調の形態の特性を同定した。次いで, 自己実現の文化的多様性とその身体・精神健康問題へのインプリケーションについての日米比較研究の成果を吟味し, 心理的傾向が文化によりどのように形成されるかを具体的に例証した。最後に, 将来への指針を示し, 結論とした。

3 0 0 0 OA 近代文化蜻蛉学

- 著者

- 保科 英人

- 出版者

- 伊丹市昆虫館

- 雑誌

- 伊丹市昆虫館研究報告 (ISSN:21877076)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.9-17, 2020-03-31 (Released:2020-05-06)

3 0 0 0 OA 歪み解析と変形解析の数理:

- 著者

- 山路 敦

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.1, pp.31-40, 2017-01-15 (Released:2017-04-18)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2

3 0 0 0 OA 高速湾岸線多摩川・川崎航路沈埋トンネルの設計・施工

- 著者

- 久保田 信雄 柄川 伸一 松岡 彰 清水 徹

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.5, pp.29-43, 1992-05-01 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

高速湾岸線の多摩川・川崎航路トンネルは沈埋工法で建設が進められている。本報告は, 沈埋函の函体, 基礎ぐい, 函体, 継手部の設計, ひびわれ制御対策, 函体製作工事, 函体艤装工事について紹介するものである。

- 著者

- Maurice Dawson

- 出版者

- The International Academy of Strategic Management

- 雑誌

- Journal of Strategic Management Studies (ISSN:18839843)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.19-28, 2018-10-22 (Released:2018-10-30)

- 参考文献数

- 38

The fourth industrial revolution is referred to as Industry 4.0. The current trend with manufacturing is automation and unparalleled levels of data exchange. To bring this trend to realization requires integrating the Internet of Things, Internet of Everything cyber-physical systems, cloud computing technologies, and more into manufacturing. Industry 4.0 involves a hyperconnected system that includes the smarter use of robotics to effectively and efficiently move to manufacture to new heights. With the use of all these technological systems, it is imperative to ensure that cyber security plays a role during the rise of this digital industrial revolution. In the United Kingdom, more than eighty manufacturing plants were hit by cyber attacks while threats in this specific industry have risen. The pitfalls of having hyperconnected systems leave an entire industry even more vulnerable than the traditional enterprise system design.

3 0 0 0 OA 信号品質を保つディジタル化技術: ノイズシェーピング量子化-V

- 著者

- 南 裕樹

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.10, pp.428-433, 2017-10-15 (Released:2018-04-15)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 市街地内の林分におけるフクロウによるタイリクモモンガの捕食とその影響

- 著者

- 渡辺 義昭 渡辺 恵 村上 隆広

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.79-84, 2019 (Released:2019-08-23)

- 参考文献数

- 20

市街地内の林で,フクロウ(Strix uralensis)によるタイリクモモンガ(Pteromys volans)捕食の状況と個体群に与える影響を調査した.2008年から2017年の毎冬期に調査地内で163個のペリットを採集した.解析した150個のペリットのうち,2調査期ではそれぞれ21個体,23個体のタイリクモモンガが出現した.調査期間中のフクロウの観察率は最大26.9%,最小0%で,年による変動がみられ,タイリクモモンガの巣穴利用樹木数にも最大25本,最小6本と年変動がみられた.フクロウ観察率の高い年の翌年にタイリクモモンガの巣穴利用樹木数が減少した年があった.また,フクロウによるタイリクモモンガ捕食圧が低下したと考えられる翌年にタイリクモモンガの巣穴利用樹木数が増加したケースもみられた.これらの結果は,フクロウの捕食がタイリクモモンガ個体群に影響している可能性を示唆する.

3 0 0 0 OA 鼠径ヘルニア偽還納の2例

- 著者

- 丸山 博行 小泉 大 高橋 大二郎 太白 健一 村橋 賢 清水 徹一郎 遠藤 和洋 藤原 岳人 佐田 尚宏 安田 是和

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器外科学会

- 雑誌

- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.250-257, 2016-03-01 (Released:2016-03-18)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 3

症例1は76歳の男性で,突然の下腹部痛と嘔気を主訴に救急搬送された.CTで右下腹部に腸管壁の造影不良な拡張した小腸ループと右陰囊水腫を認め,絞扼性イレウス・右陰囊水腫と診断し,緊急手術を行った.ヘルニア囊は腹膜前腔に存在し右内鼠径輪で小腸が絞扼され鼠径ヘルニア偽還納と診断した.小腸部分切除とヘルニア門縫縮を行った.症例2は60歳の男性で,午前8時頃より腹痛,嘔吐があり,右鼠径部膨隆を自己還納したが症状軽快せず,午後4時救急搬送された.CTで右下腹部,鼠径部近傍に小腸ループを認め,右鼠径ヘルニア偽還納と診断し緊急手術を行った.右内鼠径輪で小腸が絞扼され,ヘルニア囊は腹膜前腔に存在し鼠径ヘルニア偽還納と診断した.小腸を腹腔内に引き出し腹膜前腔にメッシュを留置しヘルニア修復を行った.鼠径部ヘルニア偽還納本邦報告例19例に自験例を含め報告する.

3 0 0 0 OA 院内感染対策における事務部門の役割

- 著者

- 加藤 健 兼本 園美 北村 正樹 畠山 まり子 奈良 京子 吉川 晃司 町田 勝彦 小野寺 昭一 吉田 正樹 柴 孝也

- 出版者

- Japanese Society of Environmental Infections

- 雑誌

- 環境感染 (ISSN:09183337)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.223-228, 2002-05-24 (Released:2010-07-21)

- 参考文献数

- 2

当院には, 感染制御チームをはじめとする感染症に関する様々な部門が組織化されている. 今回は, 院内感染対策の中心的役割を果たしている感染制御チームと事務局である病院管理課の業務を通じて, 院内感染対策における事務部門の役割について検討した. 事務局が, 感染症関連情報を一元管理することにより, 病院全体での感染症対策のレベルアップや管理体制の整備・拡大につながり, 病院管理部門と診療部門の円滑な運営をもたらすことができ, さらに, 臨床現場の意見が反映された改訂版の感染対策ガイドラインが作成されることになった. このような実績をもとに, 病院のクオリティ向上に貢献するとともに, 院内感染対策に対するリスクマネジメント体制が整備されることになった.

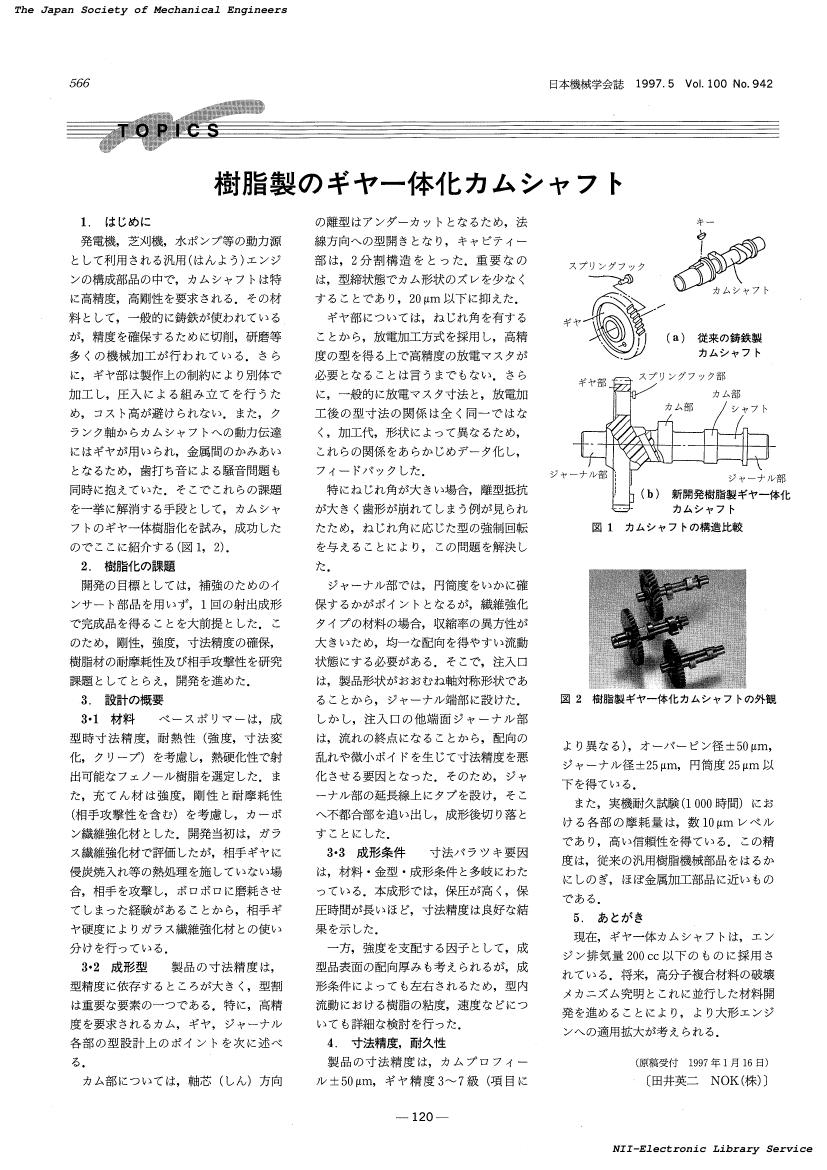

3 0 0 0 OA 樹脂製のギヤー体化カムシャフト

- 著者

- 田井 英二

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.942, pp.566, 1997-05-05 (Released:2017-06-21)

3 0 0 0 OA Data Quality and Curation

- 著者

- Kevin Ashley

- 出版者

- CODATA

- 雑誌

- Data Science Journal (ISSN:16831470)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.GRDI65-GRDI68, 2013 (Released:2013-08-10)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 2

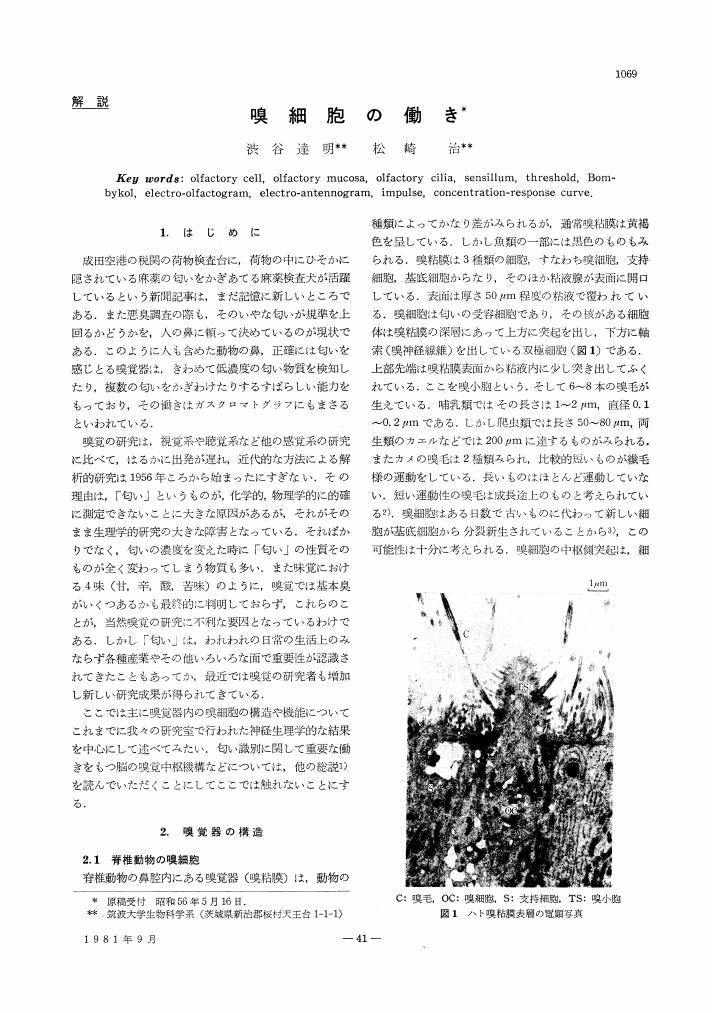

3 0 0 0 OA 嗅細胞の働き

- 著者

- 渋谷 達明 松崎 治

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密機械 (ISSN:03743543)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.9, pp.1069-1075, 1981-09-05 (Released:2009-06-30)

- 参考文献数

- 16

3 0 0 0 OA 経皮的に吸収されたフッ化水素酸により遷延性の血清カルシウムイオンの低下を呈した一例

- 著者

- 新里 泰一 小尾口 邦彦 福井 道彦 阪口 雅洋 板垣 成彦 朱 祐珍

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.651-652, 2011-10-01 (Released:2012-03-20)

- 参考文献数

- 9

- 著者

- Naoyuki Takashima Hisatomi Arima Yoshikuni Kita Takako Fujii Sachiko Tanaka-Mizuno Satoshi Shitara Akihiro Kitamura Katsuyuki Miura Kazuhiko Nozaki on behalf of the Shiga Stroke and Heart Attack Registry Group

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-20-0024, (Released:2020-04-29)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 6

Background:Despite many effective strategies for the prevention of recurrent stroke, individuals who survive an initial stroke have been shown to be at high risk of recurrent stroke. The aim of this study was to investigate the current status of stroke recurrence after first-ever stroke using a population-based stroke registry in Japan.Methods and Results:As part of the Shiga Stroke and Heart Attack Registry, the Shiga Stroke Registry is an ongoing population-based stroke registry study that covers approximately 1.4 million residents of Shiga Prefecture, Japan. A total of 1,883 first-ever stroke survivors at 28 days was registered in 2011 and followed-up until the end of 2013. Recurrence was defined as any type of stroke after 28 days from the onset of an index event. Two-year cumulative recurrence rates were estimated using cumulative incidence function methods. Over a mean 2.1-year follow-up period, 120 patients experienced recurrent stroke and 389 patients died without recurrence. The 2-year cumulative recurrence rate was higher in patients with index ischemic stroke (6.8%) than in those with index hemorrhagic stroke (3.8%).Conclusions:Two-year cumulative recurrence rate after first-ever stroke remained high, particularly among patients with ischemic stroke, in the present population-based registry study in a real-world setting in Japan. Further intensive secondary prevention strategies are required for these high-risk individuals.

3 0 0 0 OA 過激な冗談の親和的意図が伝わるという期待の形成プロセスの検討

- 著者

- 葉山 大地 櫻井 茂男

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.523-533, 2008-12-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 4 8

本研究は, 冗談に対して親和的意図を知覚せずに, 聞き手に怒りを感じさせる冗談を過激な冗談として取り上げ, こうした過激な冗談の話し手が, 親和的意図が聞き手に伝わるという期待を形成する過程を関係スキーマの観点から検討した。大学生159名を対象とした予備調査から, 過激な冗談として,“倫理的・性的タブーに関する冗談”,“聞き手の悩みに関する冗談”,“聞き手の外見や行動に関する冗談”,“聞き手の好きな人や物に関する冗談”が同定された。次に大学生251名を対象とした本調査を行い, これらの過激な冗談の親和的な意図が聞き手に伝わるという期待は, 冗談関係の認知 (“冗談に対する肯定的反応に基づく他者理解感”と“冗談に対する被受容感”) に基づいていることが明らかとなった。特に,“冗談に対する被受容感”は全ての冗談において親和的意図が伝わるという期待に正のパスが見られた。“冗談に対する肯定的反応に基づく他者理解感”は性的タブーに関する冗談と聞き手の友人や恋人に関する冗談にのみ正のパスが見られた。また, 本研究から, 冗談関係の認知は, 冗談行動に相手が笑った頻度を背景として形成されることが示唆された。

3 0 0 0 OA 理想自己を志向することの意味 : その肯定性と否定性について

- 著者

- 水間 玲子

- 出版者

- 日本青年心理学会

- 雑誌

- 青年心理学研究 (ISSN:09153349)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.21-39, 2002-12-27 (Released:2017-05-15)

- 被引用文献数

- 1

The purpose of this study is to clarify the meaning of orientation toward ideal self, i.e., the orientation toward actualization of ideal self, from both positive and negative points. We examined positive meaning from the relationship between orientation toward ideal self and the degree of self-development and negative meaning from the relationship between self-evaluation and orientation toward ideal self. We requested 638 university students to answer the questionnaire. As a result, it was shown that orientation toward ideal self was significantly positively related with expectation of future self-development and evaluation of past self-development, and it insisted that orientation had positive meaning on this point. The negative meaning of orientation toward ideal self, however, couldn't be found clearly. With further investigation, which implied that orientation toward ideal self was also related with acquirement of steps and acts to actualize ideal self, these results would be caused not only because that orientation toward ideal self meant the strength of one's heart but also because that it was followed the steps or acts to actualize ideal self.

3 0 0 0 OA 構築主義的エスノグラフィーによる学校臨床研究の可能性

- 著者

- 古賀 正義

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, pp.39-57, 2004-05-20 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 7

This paper examines the importance of ethnography using the theory of constructionism, especially toward the understanding and improvement of educationalproblems. Conventionally, ethnography involved the researcher understandinga fact subjectively, and the method of applying an analytic diagram andunderstanding. Both methods adopted the ontological perspective of observationand investigation. However, researchers can learn facts interpreted by thepeople of a community and through the stories that they retell. This method iscalled the ethnography of constructionism. The characteristic of this method isthat it is not concerned over whether something is a fact or not, but rather triesto grasp correctly what people of the local place tell. In other words, theinvestigation is the ethnography of a tale, and since the aim of investigation isto discover facts, the task becomes understanding a tale. The researcher is apartner in a dialog, and the research serves as the practice of the dialog.Is there no method to employ such ethnography effectively? Until now, research following the principle of construction has analyzed public discourseusing public records. However, the ethnography of trouble has recently beenpresented. Trouble indicates problems for the people of the local place, or thingsthat are topics for them. For example, students and teachers understand thatthere are problems in schools today. How do they cope with these troubles inschool education? When teachers and students are interviewed, their understandingsdiffer depending on their positions. In particular, it is easy for those inpositions of power to spread understanding on educational problems in a waythat are beneficial to them.While those with a strong position can express a strong dominant narrativewhich creates trust in people, the narrative of those in a weak position is rarelyheard by many people. The former is a dominant narrative and the latter is analternative narrative. This relation is called the politics of a narrative. The taskof the researcher is to listen carefully to the tale of those in a weak position, compile the tale, and transmit it to many people through a report. In this way, the researcher adjusts the dynamics of the narrative. This perspective ofresearch practice is called “polyvocality.”As a case study, the features of the narrative of a dropout student and otherstudents are analyzed, and compared with those of the teacher's narrative. Suchresearch uses the ethnography of constructionism and is considered to be a “clinical method”.

3 0 0 0 OA 多様な社会的動機の基礎理論 利他性と平等性の視点から

- 著者

- 武藤 正義

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.63-76, 2006-04-30 (Released:2007-08-01)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 5 5

本稿の目的は2つある。第1に、合理的選択理論において利己性について扱いうる4つの立場を区別する基準を示し、そのひとつである社会的動機アプローチの位置を明らかにする。第2に、二者関係における多様な社会的動機(配慮の仕方)を「利他性」と「平等性」という2変数によって表現することにより、13個の典型的な社会的動機間の相互関係を明らかにする。たとえば、「負けず嫌い」は反利他的かつ平等的な動機、「マクシミン主義」は利他的かつ平等的な動機の弱い形態、等がわかる。これらの知見はボランティアや友人関係の分析などに役立つだろう。

3 0 0 0 ウェブ環境における情報検索スキル

- 著者

- 南 友紀子 岩瀬 梓 宮田 洋輔 石田 栄美 上田 修一 倉田 敬子

- 出版者

- 日本図書館情報学会

- 雑誌

- 日本図書館情報学会誌 (ISSN:13448668)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.163-180, 2016 (Released:2016-12-07)

- 参考文献数

- 48

本研究では,van Deursen らの「デジタルスキル」を基礎に,従来の情報検索の専門的なスキルを組み込んだウェブ環境における情報検索スキルの現状を明らかにすることを目的とする質問紙調査を行った。2014 年8 月にオンライン調査を実施し,1,551 名から回答を得た。その結果,ウェブ環境で検索を行う人々は,(1)ブール演算子などの高度な情報検索技法は用いない,(2)ウェブ上の情報の形式は理解している,(3)検索語の選定に対する意識は高い,(4)一定の評価方針のもとに複数の検索結果を閲覧する,(5)インターネットから恩恵を受けていると感じている,ことが明らかになった。階層的クラスタリングにより回答者を8 クラスタに分割し,高い情報検索スキルを持つクラスタを特定した。この高能力者群は,比較的若く,男性が多く,学歴が高く,批判的思考能力と自己認識が高かった。高能力者群は全てのスキルの平均得点が最も高いが,検索技法に関するスキルのみ得点は大幅に低かった。