3 0 0 0 OA 注射薬個人セットにおけるエラーの分類

- 著者

- 清水 秀行 土屋 文人

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1Supplement, pp.125-125, 1999-05-01 (Released:2010-03-12)

3 0 0 0 OA Erosion by an Acidic Soft Drink of Human Molar Teeth Assessed by X-Ray Diffraction Analysis

- 著者

- Hiroya Gotouda Ikuo Nasu Tetsuro Kono Yukari Ootani Takeshi Kanno Ryo Tamamura Takao Kuwada-Kusunose Kunihiro Suzuki Tomohiko Hirayama Tatsuya Hirayama Toshiro Sakae Hiroyuki Okada

- 出版者

- 硬組織再生生物学会

- 雑誌

- Journal of Hard Tissue Biology (ISSN:13417649)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.81-86, 2017 (Released:2017-01-06)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 5

The aim of this study was to show the reaction varieties of human tooth enamel and dentin with a carbonated soft drink, Sprite. After one week exposing into the soft drink, the sliced tooth specimens were examined by macroscopic and microscopic and then carried out the micro X-ray diffraction analysis using a 100 μm diameter X-ray beam. The macroscopic and microscopic results showed the wide varieties from the one showing a very slight increase white-spot areas in the enamel to the another showing almost complete decay of the enamel. The crystallites in the examined enamel and dentin changed drastically as follows; the one enamel sample showed the decrease of crystal amount and some ionic substitutions, and the another dentin sample showed the increase in crystallinity and ionic substitutions. These results clearly showed that the original tooth enamel and dentin had their own crystallographic properties differing from each others. This study provided a crystallographic basic data which will be applied to a tayler-made individual preventive dentistry in near future.

3 0 0 0 OA 英文ニュース誌にみるキューバ・ミサイル危機報道

- 著者

- 皿田 愛子

- 出版者

- 一般社団法人 日本メディア英語学会

- 雑誌

- 時事英語学研究 (ISSN:21861420)

- 巻号頁・発行日

- vol.1994, no.33, pp.37-46, 1994-09-01 (Released:2012-11-13)

- 参考文献数

- 36

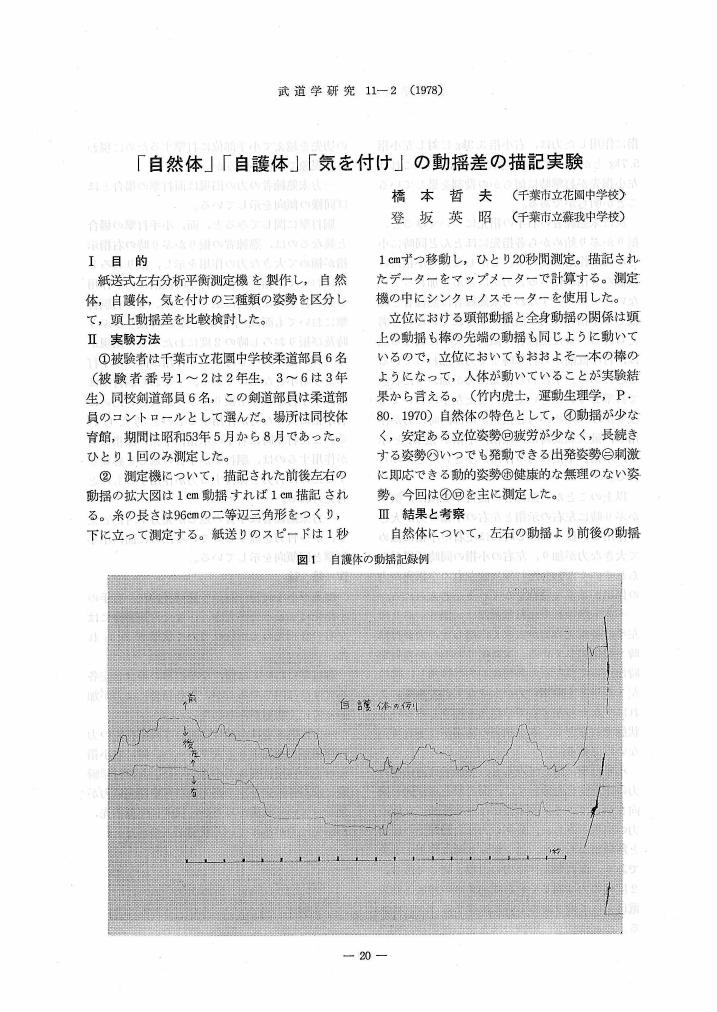

3 0 0 0 OA 「自然体」「自護体」「気を付け」の動揺差の描記実験

3 0 0 0 OA 航空灯火の監視

- 著者

- 川嶋 宏 稲葉 清章

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.9, pp.822-828, 1987-09-20 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 2

3 0 0 0 OA 対日戦略をめぐるアメリカの応用人類学

- 著者

- 中生 勝美

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第50回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.C17, 2016 (Released:2016-04-23)

第二次世界大戦中に、アメリカの人類学者の90%が軍事・政治組織にかかわっていた。人類学者を、軍事的な活動の必要に応じて差配していたのはクラックホーンであった。アメリカの対日戦を理解するためには、日本語資料を駆使する必要がある。今回、4つの事例から日本との戦争を通じて、アメリカの人類学がどのように変容し、国家機関や軍事部門に如何にかかわっていったのかという観点から、アメリカの人類学史を描いてみる。

- 著者

- Naris THENGCHAISRI Chayakrit SINTHUSINGHA Surapong ARTHITWONG Panpicha SATTASATHUCHANA

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.16-0630, (Released:2017-04-28)

- 被引用文献数

- 3

Evidence suggests that non-domesticated felids inherited the same AB-erythrocyte antigens as domestic cats. To study the possible compatibility of tiger blood with that of other endangered felidae, blood samples from captive tigers and domestic cats were subjected to in vitro study. The objectives of this study were to (1) identify whether the captive tigers had blood type AB and (2) determine the compatibility between the blood of captive tigers and that of domestic cats with a similar blood type. The anti-coagulated blood with ethylenediaminetetraacetic acid of 30 tigers was examined to determine blood type, and a crossmatching test was performed between tiger and cat blood. All 30 tigers had blood type A. Tube agglutination tests using tiger plasma with cat erythrocytes resulted in 100% agglutination (n=30) with type B cat erythrocytes and 76.7% agglutination (n=23) with type A cat erythrocytes. The 80% of major and 60% of minor compatibilities between blood from 10 tigers and 10 domestic cats with blood type A were found to pass compatibility tests. Interestingly, 3/10 of the tigers’ red blood cell samples were fully compatible with all cat plasmas, and 1/10 of the tiger plasma samples were fully compatible with the type A red cells of domestic cats. Although the result of present findings revealed type-A blood group in the surveyed tigers, the reaction of tiger plasma with Type-A red cell from cats suggested a possibility of other blood type in tigers.

- 著者

- 朴 文華 市橋 則明

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.C0255, 2007 (Released:2007-05-09)

【目的】自転車エルゴメーターによるトレーニングは主に持久力のトレーニングとして用いられているが、高負荷で行うことにより筋力トレーニングとして用いることができると報告されている。しかし、高負荷ペダリングトレーニングの下肢筋への影響は、膝伸展筋力に関しては等尺性、等速性ともに意見が一致しておらず、また、体幹筋にどのような影響を及ぼすかについての報告は見当たらない。さらに、これらの報告はトレーニング期間が6~8週で行われており、4週間という短期間で行われたものはない。本研究の目的は、4週間という短期間での高負荷のペダリングトレーニングが下肢および体幹筋力と下肢のパフォーマンスに与える影響を検討することである。【対象と方法】本研究に同意を得た健常学生17名を対象とした。トレーニング群として10名(男5名、女5名:平均年齢22.8±2.8歳、平均体重55.4±6.3kg)に自転車エルゴメーター(COMBI POWERMAX V)によるトレーニングを実施した。残りの7名(男4名、女3名:平均年齢23.6±4.2歳、平均体重60±16.5kg)はコントロール群とした。トレーニング期間は週4回、4週間とし、体重の7.5%の負荷(平均4.2±0.5kp)で30秒間最大速度でのペダリングを30秒間の休息をはさみ4回行わせた。4週間のトレーニング前後に等速性膝屈伸筋力(角速度60,180,300deg/sec)、等尺性膝屈伸筋力、脚伸展筋力(CKC筋力)、腹筋力、背筋力、ストレングスエルゴを用いた回転数20,40,60,100rpmでの最大トルク、エルゴメーターによる体重の7.5%の負荷を用いた最大パワー、パフォーマンステスト(幅跳び、垂直跳び、6m hop、stepping test)を評価した。統計処理にはトレーニング前後で対応のあるt検定を用いた。【結果と考察】等速性の膝屈曲及び伸展筋力においてはどの角速度でも有意差は認められなかった。等尺性伸展筋力は207.5±48.8Nmから222.7±63.8Nmへと、CKC筋力は1144.7±409.8Nから1404.4±197.7Nへと有意に筋力が増加した。また、腹筋力においても143.4±47.7Nから175.0±87.0Nとなり筋力増加が認められたが背筋力は有意な差は認められなかった。ペダリング筋力においては、ストレングスエルゴによる等速性の全ての速度で筋力の変化はなく、エルゴメーターによる最大パワーの変化も見られなかった。パフォーマンステストにおいては6m hop, ステッピングテストにおいて有意にトレーニング効果が認められたが、その他は認められなかった。以上の結果より、4週間の高負荷ペダリングトレーニングは、1)等尺性膝伸展筋力だけでなくCKC筋力と下肢パフォーマンスを改善させることができること、2)下肢だけでなく腹筋筋力を増加させることができることが示唆された。

3 0 0 0 OA チーム医療における倫理的感受性とは

- 著者

- 照沼 則子

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.1-6, 2016-04-30 (Released:2016-04-25)

- 参考文献数

- 11

私たちが遭遇する倫理的問題は,①患者(生活者),②医療者との関係,③自分自身の実践での事柄,④所属設置主体や施設・設備,⑤臨床研究など,5つの領域に分類される.臨床においては,「患者」の問題が重要であり,患者の倫理的問題を考えるツールを用いて学習し,ツールを基に観察することからはじめる必要がある.倫理的感受性を高める方法としては,患者の考え方・言葉・態度から,患者への関心を持つきっかけを捉え,受け止め,疑問を持つことにより培われる.一方,2014年度の厚生労働省の基本方針として,「地域包括ケアシステム構築」が挙げられている.チーム医療では,地域でのすまい方を含めた多職種協働が求められている.その際「多職種の信念対立をなくし,患者の望む最良の方策を各専門家の視点で知恵を出しあい検討すること」が,チーム医療を円滑に運用するための心得である.

- 著者

- Shinji Katsura Nobuo Yamada Atsushi Nakashima Sumihiro Shiraishi Mihoko Gunji Takayuki Furuishi Tomohiro Endo Haruhisa Ueda Etsuo Yonemochi

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.373-380, 2017-04-01 (Released:2017-04-01)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2

We observed that uncoated furosemide tablets turned yellow in a light-shielded automatic packaging machine and discoloration of the furosemide tablets was heterogeneity and occurred on the surface of the tablets only. The machine was equipped with an internal blower to maintain a constant temperature. Therefore, we investigated the effect of air flow on the discoloration of the furosemide tablets using a blower in a dark environment. The color difference (ΔE) of the furosemide tablets increased linearly as the blowing time increased. We performed structural analysis of the yellow compound in the furosemide tablets by LC-MS and identified the compound as a hydrolysate of furosemide. This suggested that furosemide hydrolysis was accelerated by the air flow. The furosemide tablets were prepared with the most stable furosemide polymorph, form I. X-Ray powder diffractometry and IR spectroscopy showed that during tablet preparation, no crystal transition occurred to an unstable furosemide polymorph. Furthermore, IR spectroscopy showed that the crystal form of furosemide in the yellow portion of the tablets was form I. To elucidate the factors producing the discoloration, we investigated the effect of humidity and atmosphere (air, oxygen, and nitrogen) on the discoloration of the furosemide tablets. The results suggested that the discoloration of the furosemide tablets was accelerated by oxidation, although humidity did not affect the hydrolysis. Therefore, we concluded that the discoloration of the furosemide tablets in the automatic packing machine was caused by acceleration of oxidative degradation by air flow.

3 0 0 0 OA 実録体小説の生成

- 著者

- 小二田 誠二

- 出版者

- 日本近世文学会

- 雑誌

- 近世文藝 (ISSN:03873412)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.24-39, 1988 (Released:2017-04-28)

- 著者

- 山國 徹 中島 晶 大泉 康

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, no.4, pp.517-520, 2010 (Released:2010-04-01)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 4 14

Alzheimer's disease (AD) has become a major health burden to society. However, no fundamentally therapeutic drugs for AD have been developed. Increasing evidence suggests that the elevation of β-amyloid (Aβ) peptides in the brain is central to AD pathogenesis. Recently, in the course of our survey of substances having anti-dementia activity from natural resources, we have successfully found nobiletin, a polymethoxylated flavone contained in AURANTII NOBILIS PERICARPIUM which is a component of traditional Chinese medicines. In this review, we describe the beneficial effects of nobiletin on memory impairment and Aβ pathology in a transgenic mouse model introduced human “Swedish” and “London” mutant amyloid precursor protein. We also note the possible molecular mechanism underlying the protective action against Aβ-induced memory impairment provided by our studies using cultured hippocampal neurons. Namely, daily administration of nobiletin for four months rescued the memory impairment in fear conditioning, and decreased hippocampal Aβ deposit in the transgenic mice as analyzed by immunohistochemistry. PKA-dependent signaling and membrane trafficking of AMPA receptor subunit, GluR1, which are known to be required for long-term potentiation (LTP), have been demonstrated to be inhibited by a sublethal concentration of Aβ in cultured hippocampal neurons. Our in vitro studies evidently showed that a sublethal concentration of Aβ actually inhibited glutamate-induced increases in both PKA substrates phosphorylation and GluR1 membrane trafficking in cultured hippocampal neurons, whereas nobiletin reversed the Aβ-induced inhibition of such biochemical processes. The natural compound with these unique actions has thus potential to become a novel drug for fundamental treatment of AD.

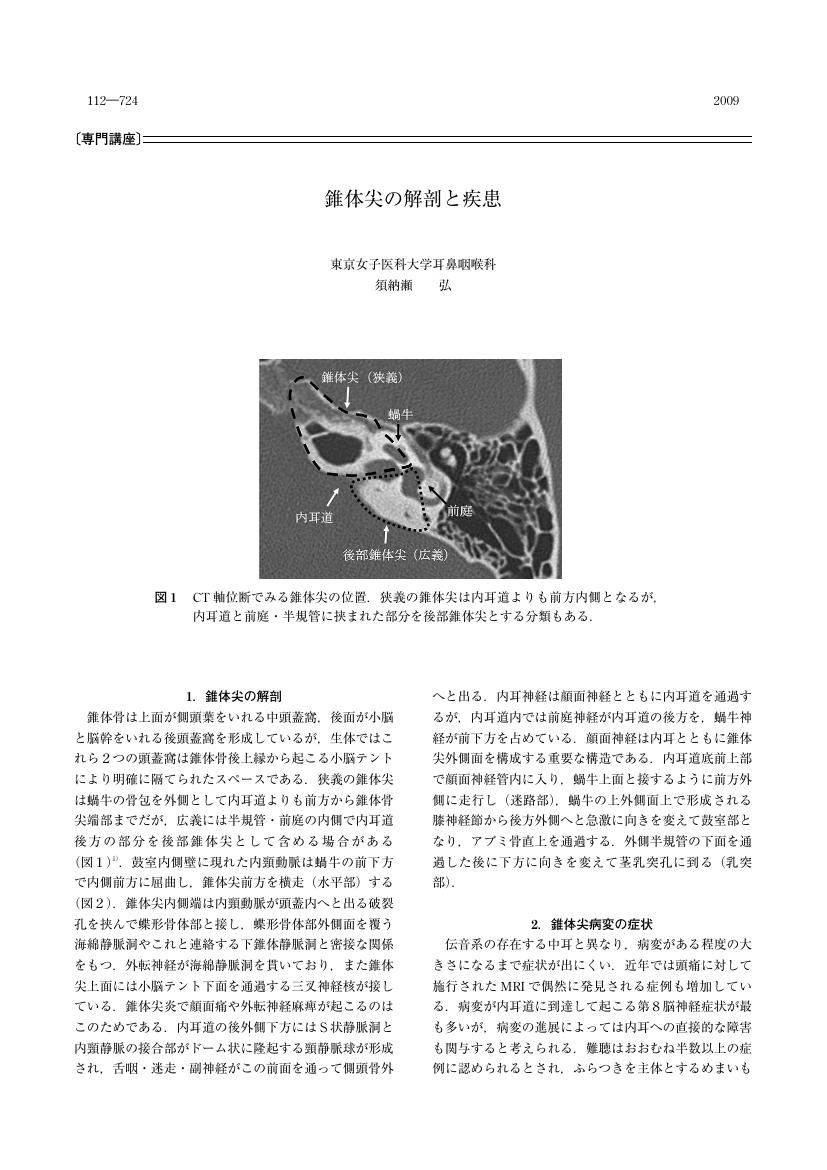

3 0 0 0 OA 錐体尖の解剖と疾患

- 著者

- 須納瀬 弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.10, pp.724-727, 2009 (Released:2011-01-05)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 光OFDMを用いた長距離高速光伝送技術

- 著者

- 森田 逸郎 サンダー ヤンセン 高橋 英憲 アルアミン アブドゥッラー 田中 英明

- 出版者

- 一般社団法人 レーザー学会

- 雑誌

- レーザー研究 (ISSN:03870200)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.182-187, 2009-03-15 (Released:2015-08-04)

- 参考文献数

- 14

Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is an attractive modulation format that recently

3 0 0 0 OA Present State of the Families of Asteroids

- 著者

- Kiyotsugu HIRAYAMA

- 出版者

- The Japan Academy

- 雑誌

- Proceedings of the Imperial Academy (ISSN:03699846)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.9, pp.482-485, 1933 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 44

3 0 0 0 OA 慶長16年 (1611年) 会津地震による地変と地震断層

- 著者

- 寒川 旭

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.235-245, 1987-06-25 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2 3

In the morning of September 27, 1611, a strong earthquake hit the Aizu Basin and its surroundings. The damage and its location are thoroughly described in old documents. Landslides occurred in many places on the upthrown side of the Aizu active fault system, which borders the western fringe of the basin. The earthquake fault occurred along the active fault system and dammed up the Nippashi (Ohkawa) River, forming a small lake. The altitude of the lake is inferred to have been 174.5-175m above sea level and depth about 2-3m. The lake is assumed to have been 2-2.5km wide and 4km long, which coincides with the description of old documents. Some villages were submerged and moved outside of the lake. Some part of the ancient Echigo Highway was also submerged and were rebuilt about 4km southward. The earthquake is believed to be caused by the Aizu active fault system. The magnitude of the earthquake is calculated at about M7.3, based on the vertical displacement (2.5m) of the earthquake fault.

3 0 0 0 OA 図書館レファレンス調査における発想の技法について:G. ポリアのリストを手掛かりに

- 著者

- 佐藤 匡

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.211-215, 2017-04-01 (Released:2017-04-03)

本稿の目的は,図書館のレファレンス調査における発想の技法に焦点を当て,その本質について考察することである。その手掛かりとして,G. ポリアによる,数学の問題を解く際に有用な発想のリストを利用した。これによって以下の2点が明らかになった。第一に,ポリアのリストがレファレンスの問題を考える上でも有効であること。第二に,レファレンス調査の技法はポリアのリストに還元可能であり,その調査技法の核は<類似性>と<変形>という発想の技法に帰着することである。最後に,ポリアのリストによって図書館レファレンスのみならず,広くインフォプロの調査技法の全体を包括的に理解できる可能性があることを示唆した。

3 0 0 0 OA 研究 日本人における低電位の基準とその臨床的意義について

- 著者

- 津谷 恒夫 石川 恭三

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.24-31, 1992-01-15 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 19

心電図診断を行う際,低電位はしばしば認められる所見であるが,臨床的意義についていまだにあいまいな点が多い.また,日本人におけるQRS振幅,特に低電位についての報告は少なく,低電位の基準や臨床的評価についての検討がなされていない.そこで,筆者らは健康者のQRS振幅,低電位の基準,低電位の臨床的意義,およびその鑑別診断について検討した.健康者のQRS振幅は肢誘導と胸部誘導ともに性,年齢により異なり,女性が男性に比し低値を示し,40歳以降で低電位傾向を示した.また,健康者において,肢誘導の最大QRS振幅が0.6mV以下になると症例が急激に減少した.胸部誘導では低電位が明らかに女性に多いことを示した.肢誘導における低電位の基準は,検出率と有病率の面から全肢誘導のQRS振幅が0.6mV以下,胸部誘導では,男性が全胸部誘導のQRS振幅が1.5mV以下,女性が1.3mV以下とする基準が妥当と思われた.低電位は非特異的所見であり,その臨床的意義は大であるとはいいがたいが,心臓の病態や臨床経過を知る上で手助けになるであろう.水分貯留に対する低電位の鑑別診断は,原因となる疾患が多彩であり,今回の検討では不可能であった.したがって,心電図診断を行う際,低電位は従来の基準にこだわることなく年齢,性別および体型を考慮し,さらに低電位をもたらす背景となり得る他の心電図所見から診断する必要がある.

3 0 0 0 OA 血液脳関門と神経疾患

- 著者

- 神田 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本てんかん学会

- 雑誌

- てんかん研究 (ISSN:09120890)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.47-50, 2014 (Released:2014-07-11)

- 参考文献数

- 10

BBBは脳微小血管内皮細胞、ペリサイト、アストロサイトの3種類の細胞と2枚の基底膜から構成されている。BBB機能の主役は最内層を構成する内皮細胞であり、病的状態でのBBBの破壊は、(1)液性因子の漏出と(2)炎症性単核細胞の神経実質内侵入、のそれぞれ分子的に全く独立した2種類のメカニズムからなっている。このBBB破綻・修復メカニズムの制御は、中枢神経疾患新規治療のkeyである。たとえば、多発性硬化症をはじめとする自己免疫性中枢神経疾患や神経感染症では、破綻したBBBを経て単核球や炎症性サイトカインが炎症部位へ大量に動員される。したがって、BBBの破綻防止やその修復は炎症性神経疾患の治療に向けての重要な戦略になり得るが、本稿では脳梗塞、ALSなど非炎症性中枢神経疾患に重点を置いてBBBの重要性を概説する。BBBを越える脳内へのdrug deliveryシステムの開発は、各種神経変性疾患の新規治療法の確立に道を開くものである。

3 0 0 0 OA 問いと物語

- 著者

- 入江 幸男

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.1995, no.46, pp.250-258,10, 1995-10-01 (Released:2009-07-23)

In Geschichtsforschung und Geschichtsphilosophie ist die Form der >Erzählung< als eine Erklärungsform der Ereignisse beachtet worden. Wenn wir erklären, warum ein Ereignis geschehen ist, müssen wir die Veränderung erklären. Eine Veränderung zu erklären bedeutet, die Mitte zwischen Anfang und Ende der Veränderung zu erklären. Diese Erklärungsform hat eine Form der >Erzählung<. Eine geschichtliche Frage, warum eine Veränderung geschehen ist, muß schon die Veränderung erwähnt haben. Die Antwort gibt eine Erklärung der Veränderung an und macht eine Erzählung erst vollständig. Aber in der Frage ist schon die Hälfte von der >Erzahlung< schon enthalten. Also ist in diesem Sinne die >Erzählung< nicht nur eine Erklärungsform der Geschichte, sondern auch die Form der geschichtlichen Frage.