2 0 0 0 OA 瀬戸内海の島嶼部におけるベントスの機能群組成と地形的開放度を含む干潟環境の関係性

- 著者

- 奥迫 優 岡 浩平

- 出版者

- 日本ベントス学会

- 雑誌

- 日本ベントス学会誌 (ISSN:1345112X)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.1, pp.1-12, 2023-12-25 (Released:2024-01-06)

- 参考文献数

- 37

Shoreline topography is believed to affect the physical environment of tidal flats and composition of benthic animals. Different degrees of topographic openness on tidal flats are expected to alter the feeding modes and life forms of the benthic organisms that inhabit them. We investigated the distribution of tidal flat benthos, blow-off distance(Fetch)as topographical openness, grain size, and the elevation on tidal flats on islands in the Seto Inland Sea. In total, 135 macroscopic benthic animals were identified. Fetch was weakly correlated with the silt-clay content and elevation. Nonmetric multi-dimensional scaling(NMDS)ordering of species compositions with a frequency of occurrence of 5% enabled the construction of a two-dimensional plot of the NMDS related to with the fetch and the elevation. The median grain size, silt clay contents, and ignition loss also showed relationships with the plot, although the effective directions on the plot were different from those of the fetch and elevation. Deposit & Filter-feeding and epifaunal species were positively and negatively correlated, respectively, with the first axis. Filter-feeding and infaunal species were also positively and negatively correlated, respectively, with the first axis and were also correlated with the second axis. These relationships suggested that the Deposit & Filter-feeding and epifaunal species are more likely to occur on closed tidal flats characterized by finer grain sizes and higher organic contents. In addition, filter-feeding and infaunal species became more abundant as the grain size increased. Therefore, the topographic openness of tidal flats allowed us to predict the environments of tidal flats and the functional taxonomy type of dominant macrozoobenthos in their habitats.

2 0 0 0 OA 高校生が大学の研究室を訪問し研究者や学生と対話する体験学習とその効果

- 著者

- 森 晶子 清水 佑輔

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.S47076, (Released:2023-07-21)

- 参考文献数

- 7

2021年4月に,東京大学先端科学技術研究センターの中に発足した「先端教育アウトリーチラボ(AEO)」では,主に高校生以下を対象に,多様な教育実践に取り組んでいる.その教育実践の一つに,全国の高校等による個別の希望に応じ,先端研で取り組まれている学際的な研究内容に関して,当該研究が行われている場で,研究者及び大学院生等と生徒が対話し学びを深める「先端研リサーチツアー」がある.本研究では,このような体験によって,高校生がどのような学びを得ているのか,アンケート結果から分析した.その結果,相当数の生徒が,教科や科目の枠組を超え,教科横断型で文理融合的な視座を得たことが示唆された.

2 0 0 0 OA GBS 理論に基づく「旅行の文脈で学ぶ日本文化学習コース」の設計

- 著者

- 田嶋 晶子 鈴木 克明 戸田 真志 合田 美子

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.S47118, (Released:2023-11-24)

- 参考文献数

- 7

本研究は,スイスの語学学校における旅行の日本語コースを,旅行の文脈を残しながら日本文化を中心に学ぶコースへと改善することを目的とした.コースはゴールベースシナリオ(GBS)理論に沿って設計・開発し,その妥当性と有用性を検証した.その結果,eラーニングの主教材であるストーリー型教材のみの文化学習では中程度の学習効果となり,ストーリー型教材と課題,授業への参加,振り返りを組み合わせたブレンド型学習では高度な学習効果があげられることが示唆された.また,ストーリー型教材による疑似体験は学習の魅力を向上させられることが示唆され,教材を続けることに対して積極的な態度を育てられたことも示唆された.

2 0 0 0 OA 学校事務職員の自己調整学習を促進する研修プログラムの開発

- 著者

- 上岡 伸 中藤 路子

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.47087, (Released:2024-01-09)

- 参考文献数

- 44

本研究の目的は,学校事務職員を対象に企画された研修プログラムによって,所属校の業務改善に向けた自己調整学習が促進されるかどうかを検証することである.研修プログラムには学習者中心のデザインが取り入れられ,研修のタスクは,事前学習・業務改善の取組・成果報告会で構成された.そして4か月の研修期間中,それぞれ異なる学校に勤務する受講者たちは,6・7名の研修チームとなって互いにメンタリングを行いながらタスクを遂行した.5時点の縦断的調査から有効な26名分の回答が得られ,分散分析の結果,研修期間を通じて職場における自己調整学習は大きく促進されていた.ただし,研修終了後2か月経過時点での有意な逆戻りも見られ,研修前時点と比較すると差の効果量は中程度であった.

2 0 0 0 OA 室内の物理的環境から対人認知・行動への潜在的影響過程

2 0 0 0 OA 教育達成における性別間格差 家族環境ときょうだい構成が与える影響

- 著者

- 苫米地 なつ帆

- 出版者

- 東北社会学研究会

- 雑誌

- 社会学研究 (ISSN:05597099)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, pp.101-123, 2015-01-30 (Released:2022-02-06)

- 参考文献数

- 29

教育達成には男女間格差が存在し、特に高等教育進学においては「男性は四年制大学、女性は短期大学」という「ジェンダー・トラック」が存在していることが知られている。しかし、同じ家族の子ども、すなわちきょうだいの中でも「ジェンダー・トラック」の効果がみられるかどうかや、きょうだいの性別構成が教育達成における性別間格差とどのように関連しているかは明らかにされてこなかった。そこで本稿では、教育達成の性別間格差が生じるメカニズムについて、マルチレベル多項ロジスティック分析による再検討を試みた。分析の結果、教育達成の格差が生成されるそのメカニズムとして、性別の違いが大きな影響力をもち、同じ家族環境のもとで育った子どもであったとしても性別による教育達成格差がみられることが明らかとなった。また、自分以外のきょうだいを含めたきょうだいの性別構成はほとんど影響をもたないことが示されたが、男性のみで構成されるきょうだいは、他のきょうだいに比べて四年制大学に進学しにくい傾向がみられた。このことから、男性のみのきょうだいではそれぞれの子どもに家族の教育資源が平等に振り分けられ、男性と女性がいるきょうだいの場合には女性への配分を少なくすることで男性を四年制大学に進学させようとする家族の教育戦略があるのではないかということが、改めて示唆された。

2 0 0 0 OA 労働者を対象としたデジタルメンタルヘルスの現状と課題:総説

- 著者

- 櫻谷 あすか 今村 幸太郎 川上 憲人

- 出版者

- 公益財団法人 産業医学振興財団

- 雑誌

- 産業医学レビュー (ISSN:13436805)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.188-212, 2024-01-01 (Released:2024-01-01)

労働者を対象としたデジタル技術を用いた精神健康の測定、予測、介入に関する研究およびサービスの質保証について文献レビューにより現状と課題を整理した。デジタルメンタルヘルスに関する研究は増えており、デジタル技術による介入の精神健康への効果が明らかになっていた。一方、精神健康の予測および介入の実装に関する研究は不足していた。またサービスの情報開示や質保証の枠組みを整えることが必要と考えられた。

2 0 0 0 OA 「ハイブリッド・インテリジェンス」促進にむけた「意外な関係」情報による「遠隔探索」効果 ― 「AI(愛)のプリン」開発におけるAI生成情報と開発者との対話によるイノベーション ―

- 著者

- 廣田 章光

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.44-54, 2024-01-10 (Released:2024-01-10)

- 参考文献数

- 26

人間と人工知能が連携しイノベーションを促進する枠組みが「ハイブリッド・インテリジェンス」(Dellermann et al., 2019; Piller et al., 2022)である。その実現にむけての要件を,対話の視点によって明らかにすることが本研究の目的である。ハイブリッド・インテリジェンスは枠組みの提示がなされているものの,共働の内部については十分な議論が進んでいない。ある領域で豊富な開発知識,経験を有する開発者をここでは「スペシャリスト」と呼ぶ。本研究はAIとスペシャリストが共働し製品を開発するプロセスを調査し,対話の枠組みによって考察をする。AI生成情報と開発者だけで思いついた情報が,一致する場合もあれば,思いつかなかったがAIによる生成情報によって新たな製品の開発につながる場合がある。一方で,開発者がAI生成情報を理解できないためその情報が開発に結びつかない場合も存在する。本研究ではAI生成情報の中でもスペシャリストが「意外な関係」と認識する情報が新らたな「関連づけ」を創造する「きっかけ」と「手がかり」を提供することを示す。

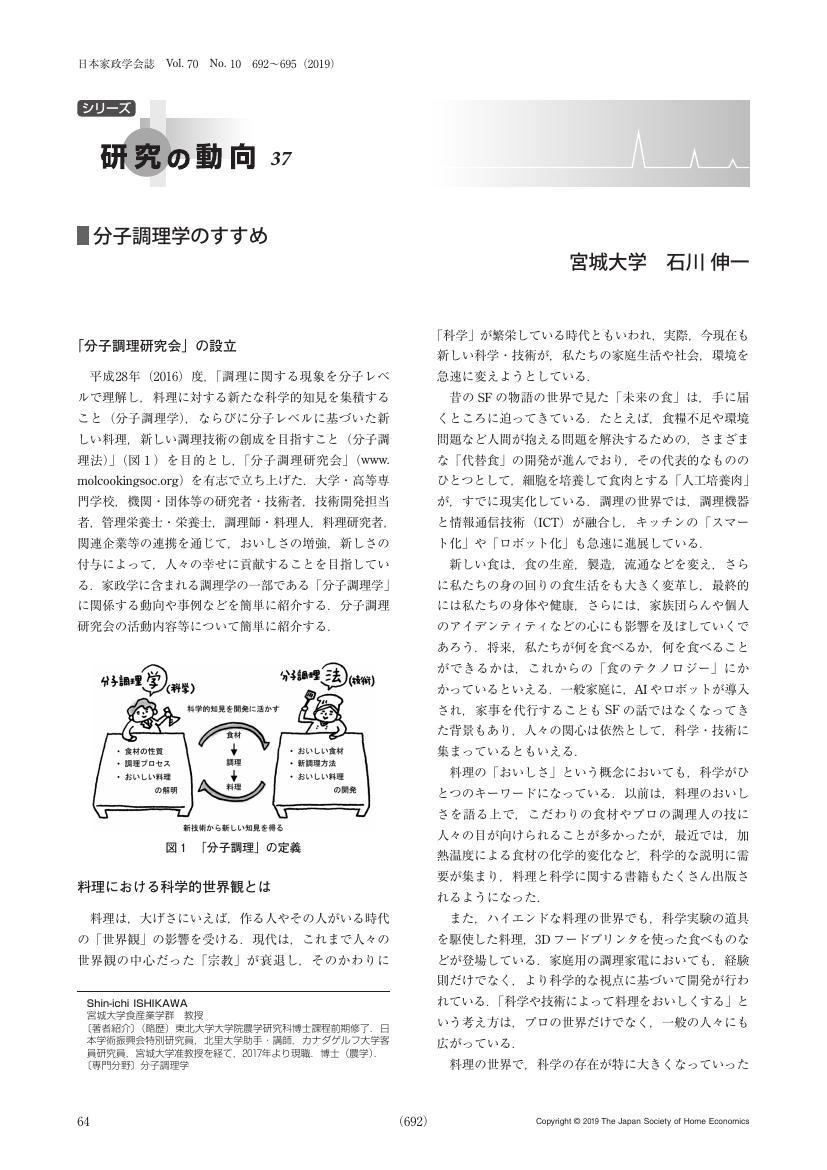

2 0 0 0 OA 分子調理学のすすめ

- 著者

- 石川 伸一

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.10, pp.692-695, 2019 (Released:2019-11-02)

2 0 0 0 OA 19 世紀イギリス綿工業における原価計算システムの構築

- 出版者

- 日本経営会計学会

- 雑誌

- 経営会計研究 (ISSN:13490419)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.33-44, 2020 (Released:2024-01-10)

2 0 0 0 OA 啓蒙期ドイツにおける嬰児殺し論争とペスタロッツィ

- 著者

- 寺岡 聖豪

- 出版者

- 教育思想史学会

- 雑誌

- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)

- 巻号頁・発行日

- vol.First, pp.145-162, 1992-10-01 (Released:2017-08-10)

2 0 0 0 OA 焼入れ中炭素鋼の圧縮強さと硬さの関係に及ぼす加工硬化の影響

- 著者

- 水野 湧太 熊谷 正芳 田邉 晃弘 新部 純三

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)

- 巻号頁・発行日

- pp.23-00242, (Released:2024-01-11)

- 参考文献数

- 11

Since it is known that tensile strength and hardness are roughly proportional, a hardness test is often used as a simple and substitute test. However, it has been reported that the proportional relationship between tensile strength and hardness is broken above 595 HV (≈55 HRC). Besides, there are few examples of mechanical properties determined by compression tests despite the fact that high-hardness and high-strength materials subjected to significant compressive stress are used in machine element parts, e.g. bearings. Tensile strength is used instead of compressive strength for the design. Thus, the relationship between hardness and compressive strength in hard materials, quenched medium carbon steel, was revealed. The compressive strength at 8% plastic strain (compressive strength) was almost the same as the maximum compressive strength. The compressive strength and hardness were at their maximum in the as-quenched specimen and decreased with the increase in tempering temperature. The compressive strength and hardness had a linear relationship up to 2000 MPa similar to the relationship of tensile tests. However, the compressive strength increased slightly in relation to the hardness above 2000 MPa in contrast to tensile tests. Thus, the work-hardening index was introduced as a variation parameter to the function that expresses the relationship between compressive strength and hardness to obtain better estimation. The estimated compressive strengths using the work-hardening index are agreed well to the experimental results.

2 0 0 0 OA ファジィスパイキングニューラルネットワークを用いた移動ロボットの行動学習

- 著者

- 久保田 直行 佐々木 裕宣

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム制御情報学会論文誌 (ISSN:13425668)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.87-95, 2006-03-15 (Released:2011-10-13)

- 参考文献数

- 20

Recently, embodied cognition for robotics has been discussed, and various types of artificial neural networks are applied for behavior learning of robots in unknown and dynamic environments. In this paper, we propose behavioral learning based on a fuzzy spiking neural network to realize high adaptability of a mobile robot. However, the behavioral leaning capability of the robot depends strongly on the network structure. Therefore, we apply a genetic algorithm to acquire the network structure suitable to the changing environment. Finally, we discuss the effectiveness of the proposed method through experimental results on behavioral learning for collision avoidance and target tracing in a dynamic environment.

- 著者

- Naoki Kameyama Aiko Murata Junji Watanabe Hsin-Ni Ho

- 出版者

- THE VIRTUAL REALITY SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.321-324, 2023 (Released:2023-12-27)

- 参考文献数

- 15

A haptic device has been developed that enables individuals to feel heartbeat through the sense of touch by converting heartbeat sounds into vibrotactile feedback. We conducted two experiments with this device: the first focused on feeling one’s own heartbeat, and the second on feeling another person’s heartbeat. Our findings indicate that feeling one’s own heartbeat can reduce anxiety and make a person calm, while touching another person’s heartbeat can enhance interpersonal closeness.

2 0 0 0 OA 3. HF帯電波による電離層加熱実験

- 著者

- 石嶺 剛

- 出版者

- 国立研究開発法人 情報通信研究機構

- 雑誌

- 情報通信研究機構研究報告 (ISSN:2187767X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.148, pp.759-766, 1982 (Released:2019-08-31)

2 0 0 0 OA チョコレートにおける油脂の結晶制御と物性

- 著者

- 本同 宏成 上野 聡

- 出版者

- 一般社団法人 色材協会

- 雑誌

- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.2, pp.58-62, 2018-02-20 (Released:2018-03-01)

- 参考文献数

- 35

チョコレートは,カカオ脂(ココアバター)にカカオマス・砂糖・乳粉末などの固体粒子が分散した固体コロイドである。チョコレート独特の物性はすべてチョコレート中のココアバターの物性が担っている。ココアバターには,六種類(I ~VI型)の異なる結晶(多形)があらわれ,多形によりテクスチャー(口溶け感や舌触り感)が異なる。すなわち,結晶多形制御が,チョコレートの美味しさと密接に関係している。結晶多形のうち,V型多形が,美味しいチョコレートを作り,したがってV型多形への結晶化法が重要である。この結晶化法は,テンパリングと呼ばれる温度制御法としてよく知られている。ところで,ココアバターは温度変化や時間経過により,結晶状態が変化し,粗大な結晶が出現しチョコレート表面が白くなる,ブルームと呼ばれる劣化現象があらわれる。この白くなる程度を計測し,ブルームの進み具合を調べるのに白色度計が用いられている。

2 0 0 0 OA 青年期本居宣長における地理的知識の形成過程

- 著者

- 上杉 和央

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.6, pp.532-553, 2003-12-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 104

The circulation of knowledge is made through the complex interrelationship between invention and reception in various contexts. In the study of geographical knowledge in the Edo era in Japan, however, while there has been a great deal of research into its creation, we are unable to sufficiently understand the process of receiving and developing geographical knowledge.The focus of this paper is on Norinaga Motoori (1730-1801), who was one of the most famous scholars of ancient Japanese thought and culture in the Edo era, and an analysis is given of how he received and developed his geographical knowledge in his youth.First, it is necessary to understand the context of his reception of geographical information in his youth. Two important factors are indicated in the second section: the economic and cultural context of Matsusaka where he lived, and the environment of his primary education.The geographical materials provided by Norinaga in his youth are surveyed in the third section. Norinaga left eight books about geography, and six of these are clearly dated. It has been already noticed that other published books of his time have been influenced by the style and content of these, except for "Dainihon-tenka-shikai-gazu", which will be explored later. We will also discover how books about Kyoto were important for Norinaga.He wrote a great many documents besides geographical ones. According to all of them, he broadened his interests from the writings of Ekiken Kaibara (who was one of the most popular scholars at that time), Buddhism, pedigree of the Imperial Court, to Japanese poetry and tales. It is not difficult to imply that these interests shaped and were shaped by Norinaga's georaphical interests. We can confirm these relationships based on the dating of these materials.In the fourth sedtion, I discuss the experiences from his trips. He traveled six times before he was 23 years old, and, among these, the trips to Kyoto and Edo were very important experiences for him when he was 16 years old. He began to write papers and draw maps about Kyoto just after the trip to Kyoto, which was the first full-scale trip for him. Although it was only one month between his return from Kyoto and the departure for Edo, he also sketched the topography of his hometown, "Matusaka-syoran", during that month. he was able to do this because of his experience of other places outside of Matsusaka. On the other hand, after he returned from Edo one year later, he wrote nothing about Edo. Instead, he started to create a map of japan, "Dainihon-tenka-shikai-gazu".Upon closer scrutiny in the fifth section, it becomes clear that "Dainihon-tenka-shikai-gazu" was also made under the influence of various published maps about Japan, especially the most popular map, "Ryusenzu". We can understand that he knew, the 'shape' of Japan with a high degree of accuracy and that he wanted to draw the right map of Japan by combining various maps. This is in contrast to places outsede of Japan, such as Gando and Rasetshukoku, which were rendered inaccurately. We can understand that Norinaga was interested in Japan itself.There are over 3000 place-names in the map, and much of this information was taken out of a road map published in 1744. We can also find that some place-names were cited from other maps or books, such as names around Kyoto, Ise, and Mt. Fuji. In addition, he had experiences of going to these places. Some information, suh as distances, is emphasized in it, while other information regarding places of scenic or cultural interest is absent. This shows clearly that his travel experiences also influenced his cartographic work. He seems to have made this map with the intention of providing practical and logistical information. These motives reveal the other name of the map, "Dainihon-ooezu-koteiki".

2 0 0 0 OA 生成AIの創造性寄与に関する一考察 ― チューハイのパッケージデザインを例に ―

- 著者

- 小川 亮 小口 裕 千田 彩花

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.55-67, 2024-01-10 (Released:2024-01-10)

- 参考文献数

- 33

本稿では,生成AIが人の創造性にどのように貢献するかについて研究を行った。マーケティング,心理学,認知科学における創造性研究レビューを行い,創造プロセスを考察した上で,生成AIの仕組みとの類似性から仮説を構築した。生成AIの活用が創造性のプロセスに寄与する,生成AIが作成した情報を段階的に提示することが創造性に寄与する,専門知識が高い創造主体の方が生成AIを活用して創造性を発揮しやすいという3つの仮説を立て実験を行った。実験ではAIを活用して制作したデザインとAIを活用せずに制作したデザインをそれぞれ6案用意し,3名のパッケージデザイナーのエキスパートインタビュー,85名のパッケージデザイナーへの定量調査,200名のユーザー調査を行った。検証の結果,ユーザー調査からは生成AIによる創造性寄与が見られた。一方,85名のパッケージデザイナーへの調査からは段階的な情報提示による創造性への寄与は見られなかった。また同調査から,生成AIが経験年数の短いデザイナーの創造性を向上させること,また経験年数の長いデザイナーに対しては目的から距離のあるAI生成画像であっても創造性に寄与する点が確認できた。

2 0 0 0 OA 消費者反応に対する非言語的手掛かりとしての広告音楽の効果

- 著者

- 小野 雅琴

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.68-75, 2024-01-10 (Released:2024-01-10)

- 参考文献数

- 45

広告音楽は,広告の非言語的手掛かりとして,消費者の反応に影響を与える重要な広告構成要素である。広告研究の分野では,1980年代から,広告音楽に関する研究が盛んに行われてきた。本論は,これらの膨大で多様な広告音楽研究を整序するに際して,依拠している理論基盤に着目し,広告音楽研究を,3つのカテゴリー,すなわち,(1)古典的条件付け理論を援用した研究,(2)精緻化見込みモデルを援用した研究,および,(3)処理流暢性を援用した研究に分けてレビューする。そして,レビューの結果として浮上する今後の研究の方向性として,(A)インターネット広告の音楽の効果に関する研究や,(B)消費者個人の要因やマーケティング情報の要因など,様々な要因の適合による処理流暢性の向上,すなわち,無意識的な情報処理に焦点を合わせた研究が,求められるということを指摘する。

2 0 0 0 OA 03心-12-ポ-05 重いバットでの素振りがその後の打撃パフォーマンスに及ぼす影響

- 著者

- 兄井 彰

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集 第70回(2019) (ISSN:24241946)

- 巻号頁・発行日

- pp.126_1, 2019 (Released:2019-12-20)

本研究は、野球において重いバットでの素振りが、後続する標準の重さのバットでの打撃パフォーマンスに及ぼす影響を検討した。大学野球選手20名を対象に、基準運動として、900gの標準のバットで3球を実打させ、その後すぐに、先行運動として、重さの異なるいずれかのバット(900g、1050g、1200g)で5回素振りをさせ、さらに、後続運動として、900gの標準のバットで3球を実打させた。投球は、ストライクゾーンの中央付近にボールが集まるようにバッティングマシーンを調整し、球種はストレートで球速は、125km/hと105km/hとした。基準運動と後続運動での打撃について、打球の質(ヒット性のあたり)とインパクトの質(バットの軌道との一致)、スイングの質(フォロースルーの大きさ)という観点で、野球経験が10年以上の者3名が主観的に得点化した。その結果、両球速において、標準よりも重いバットでの素振り後では、主観的にバットを軽く、ボールを打ちやすく感じており、スイングの質が向上していた。しかし、早い球速では、打球の質、インパクトの質とも低下していた。また、遅い球速においては、打球の質及びインパクトの質に差は見られなかった。