- 著者

- by Suleiman A. Mourad James E. Lindsay

- 出版者

- Brill

- 巻号頁・発行日

- 2013

- 著者

- Michael Bonner

- 出版者

- Princeton University Press

- 巻号頁・発行日

- 2008

- 著者

- 田畑 治

- 出版者

- 愛知学院大学

- 雑誌

- 愛知学院大学論叢. 心身科学部紀要 (ISSN:18805655)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.77-87, 2008-03

本調査研究は,5・17に大学キャンパス近辺で発生した発砲立てこもり事件に伴う,学生の生活状況,通学の不便さ,心身の調・不調の認知とそれらへの対応,さらに大学がとった臨時休講措置に対する要望などについてのアンケート調査(項目数22項目)を実施した.調査への参加者は,(1)群:日進キャンパスの「臨床心理学」受講学生N=100,(2)群:楠元キャンパスの「臨床心理学」受講学生N=148であった.調査時期は,事件発生から4〜7日後であった.結果は,(1)群が(2)群に比べて,全ての項目に0.1%〜5%水準で有意差が見られた.(1)群は,生活状況に不自由・不都合,通学への不便さ,心身の不調(食欲不振,睡眠不調,不安など)を経験したことが判明した.また事件熟知の手段に,友人間の対話や携帯電話での連絡,大学のWeb Campus掲示板,テレビのニュース報道などで知ったことが判明した。"こころの問題"は,概して深刻な問題は伺えなかったが,今後さらに追跡的に調査をすることが指摘された.

- 著者

- 塚越 大智 山本 周平 和田 洋典 寺島 さつき 大澤 竜司 松森 圭司 伊藤 駿 中村 幸男 長峰 広平 池上 章太 堀内 博志

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- pp.20042, (Released:2022-01-14)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has been spreading globally since 2019;however, comprehensive rehabilitation of elderly patients with COVID-19 pneumonia remains a challenge. A 76-year-old American woman with COVID-19 pneumonia was admitted to our hospital. Because her disease was complicated by acute respiratory distress syndrome (ARDS), she was treated with intensive care, including invasive ventilation and extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). During and after intensive care, she exhibited physical symptoms such as weakness, pain, shortness of breath, and difficulty in movement and exercise. Furthermore, during approximately 3.5 months of hospitalization, she received swallowing and speech therapies along with physical therapy. These rehabilitation therapies enabled her to get home in the United States. Her rehabilitation schedule had to be carefully planned according to her symptoms and infectiousness of COVID-19. This paper highlights few important points regarding the difficulty in rehabilitation including that of physical function, mental health, and cognitive function of patients with COVID-19. Furthermore, this report provides a problem-solving approach for long-term rehabilitation in elderly patients with COVID-19 pneumonia.

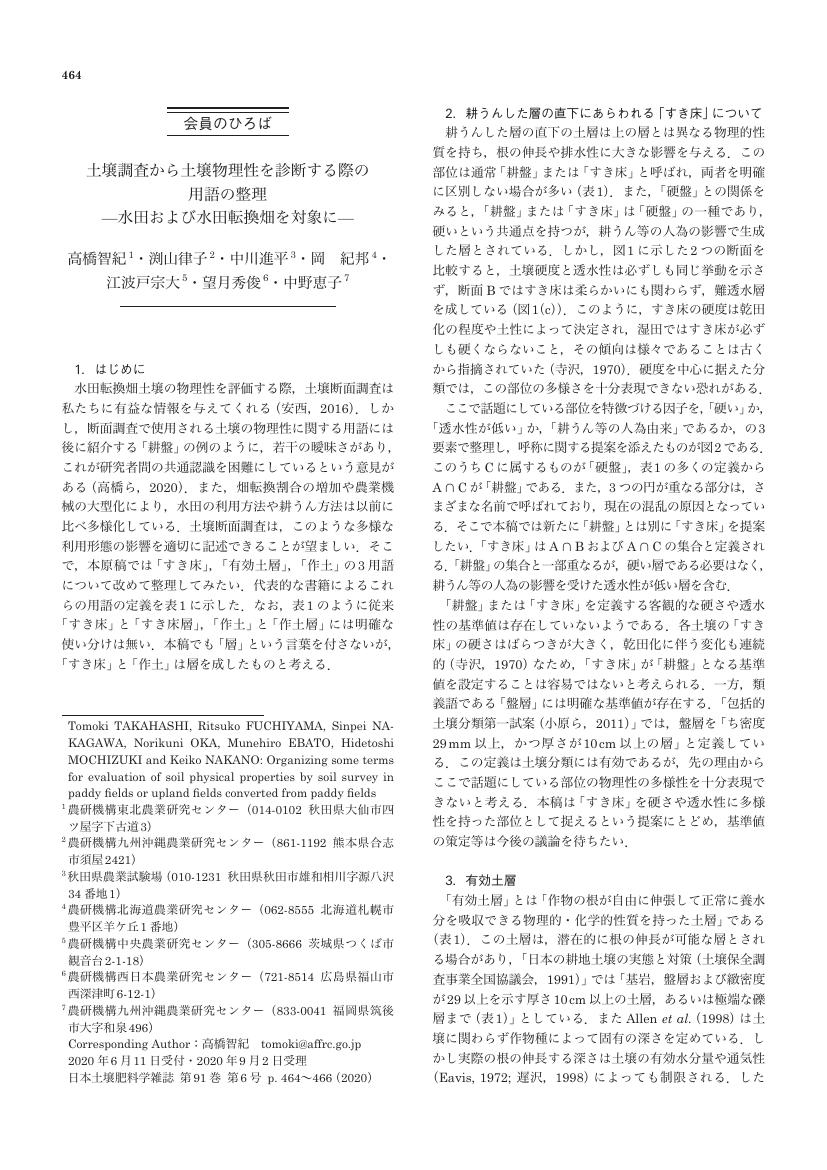

5 0 0 0 OA 土壌調査から土壌物理性を診断する際の用語の整理—水田および水田転換畑を対象に—

5 0 0 0 OA 山村における学校の廃校化と廃校施設の転用

- 著者

- 西田 博嘉

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.217-231, 1974-04-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3

5 0 0 0 OA 騙しを見破るテクニック:卵の基準,雛の基準 ─托卵鳥・宿主の軍拡競争の果てに─

- 著者

- 田中 啓太

- 出版者

- 日本鳥学会

- 雑誌

- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.60-76, 2012 (Released:2012-04-27)

- 参考文献数

- 93

自身で子育てをしない托卵鳥は宿主に適応度上の損失を課すため,宿主においては寄生者を検知し排除する識別能が自然選択において有利になる.その結果,宿主と区別のつかない寄生者の個体が有利となり,擬態が進化するが,そのことは宿主においてさらに高い識別能を選択することになる.このような共進化のプロセスは軍拡競争と形容され,古くから進化生物学の主題となってきた.中でもカッコウCuculus canorusを中心とする托卵鳥の卵擬態は研究が非常に進んでおり,宿主となる鳥がどのような環境で,どのような卵の特徴を手がかりに托卵を識別しており,寄生卵を排除する上でいかにその認知能力を駆使しているかが解明されている.一方,精巧な擬態が進化している卵に比べ,托卵鳥の雛が宿主の雛に似ていることは稀である.これは,宿主が雛の容姿を学習するプロセスにおいて強い制約が存在し,学習が阻害されているためであると考えられている.そのため長らく宿主による寄生雛の識別は不可能と考えられてきた.しかし,近年,宿主による寄生雛の排除や寄生雛による宿主雛への擬態の存在が発見された.これは従来のパラダイムでは説明できない現象である.本稿では,従来の研究や理論をまとめた上で,上述の托卵研究が経験したパラダイムシフトや,近年開発され,托卵研究にも適用されつつある新たな解析技法を紹介し,とくに熱帯性カッコウ類とその宿主の特性に焦点をあて,今後の托卵研究の発展的な方向性を示す.

5 0 0 0 クローズアップ恋愛

- 著者

- 大坊郁夫 谷口泰富編

- 出版者

- 福村出版

- 巻号頁・発行日

- 2013

5 0 0 0 OA 教えて!著作権 第5回 学術情報と著作権

- 著者

- 野口 祐子 渡辺 智暁

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.11, pp.624-630, 2011 (Released:2011-02-01)

- 参考文献数

- 8

5 0 0 0 OA ソフトウェア工学における標準化動向:プログラム構成要素及びその表記法

5 0 0 0 家事分担に対する不公平感の国際比較分析

- 著者

- 不破 麻紀子 筒井 淳也

- 出版者

- Japan Society of Family Sociology

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.52-63, 2010

- 被引用文献数

- 10

夫婦間の家事分担は,収入や時間的制約の差を考慮に入れても,実際の家事の多くを妻が担っているという不公平な状態になっている。それにもかかわらず妻側の不公平感は高くなく,こういった状態は経済的・時間的要因では説明ができない。これに対してジェンダー理論では妻の伝統的性別役割分業意識が強い場合は不公平感が弱いという説明を行ってきた。本論文ではこれに加え,特定の家事分担状態が不公平であるかどうかの判断基準には,社会的環境の影響も強く働いていると予測する。つまり自分が属している社会の分担水準が公平の判断基準となり,それが自分の家事分担の不公平感に影響していることが考えられる。家事分担と不公平感に関する国際比較データから,妻の家事分担比率が高い国,性別役割分業意識が強い国では,実際に妻の家事負担が大きく,また,妻が長時間働いていたり,高学歴であっても,不公平感をもちにくいということが明らかになった。

5 0 0 0 OA オホーツク文化人骨の再発見と総合的研究

オホーツク文化人骨の形態解析とDNA分析の結果、北東アジア、とくにアムール川流域を起源としていること、mtDNAのハプログループYは、アムール川下流域集団の祖先からオホーツク文化人を経由してアイヌへともたらされたことが示唆された。また、食生活では栄養段階の高い大型魚類や海生ほ乳類を主要なタンパク質として多く利用していたことが示された。変形性関節症の頻度分布からも、生業との関連性が示唆された。アイヌ民族のイオマンテ型儀礼は続縄文文化・オホーツク文化にまでさかのぼる可能性が大きいことを示した。

- 著者

- 長島 康雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.281-284, 2020 (Released:2020-11-27)

- 参考文献数

- 4

新型コロナウイルスの感染拡大は,日本・世界に大きな影響を及ぼした.突然変異によって野生生物に由来するウイルスが今後も新たに出現することを前提にした理科教育を検討しなければならない.本稿では感染拡大の間接的な要因としてウイルスや免疫に対する科学的な知識の欠落の問題点を指摘する.そこで,ウイルスならびに免疫について義務教育段階で日本人全員が習得すべき内容としての位置づけた理科カリキュラムを検討した.過剰に恐れるのではなく,科学的な知見をふまえて正しく対処するための見識を持つための理科カリキュラムである.小学校理科カリキュラムとして「生物のスケール」という単元を導入し,最も微小な生物としてウイルスを扱うこと,中学校理科では「ヒトの体を守る仕組みとしての免疫」という単元,ならびに「生物に由来する災害としてEco-DRRの視点による災害対処」を導入することの有用性を指摘した.

5 0 0 0 OA ハイレゾサウンドとその高齢者への応用

- 著者

- 岩城 富士大

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.9, pp.648-651, 2017 (Released:2017-09-14)

- 参考文献数

- 6

5 0 0 0 1960-70年代の大学改革-大学紛争と大学改革の国際比較研究

- 著者

- 羽田 貴史 戸村 理 廣内 大輔 井上 美香子 田中 智子 蝶 慎一 福石 賢一 小宮山 道夫 荒井 克弘 渡邊 かよ子

- 出版者

- 広島大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2021-04-01

60-70年代における社会運動としての大学紛争研究と、大衆化段階における大学改革の研究を統合し、政府・学術団体・経済団体・大学・教授団・教職員組合・学生集団の織りなす複雑な政治過程として大学紛争を捉え、紛争を経た大学改革像を解明する。さらに、このことを通じて、大学の自主改革案の全体像と大学政策への反映を明らかにし、70 年代の大学改革を、単純な政府主導ではない新たな歴史像を提起する。また、経済社会の変容と大学の大衆化、青年の叛乱という同じ課題を抱えたアメリカ・イギリス・ドイツとの国際比較を行い、日本の紛争=改革の特殊性を明らかにする。

- 著者

- 下里 直生 菊地 俊夫

- 出版者

- 首都大学東京 大学院 都市環境科学研究科 観光科学域

- 雑誌

- 観光科学研究 (ISSN:18824498)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.33-39, 2016-01-31

本研究は,白山手取川ジオパークの活動を対象にして,時空間的ジオストーリーが地域融合にいかに貢献できるのかを検討した。ジオパークが発展するためには,地形・地質遺産などに基づくジオポイントやジオサイトを複数組み合わせることによりジオストーリーが地域の内発的な活動に基づいて構築されなければならない。その場合,地質学的なストーリーと地理学的なストーリーを組み合わせた時空間的ジオストーリーの構築が重要になる。この時空間的ジオストーリーを構築することにより,ジオポイントやジオサイトの組み合わせだけでなく,それらのまとまりからなるジオエリアの組み合わせも可能となり,地域のつながりや一体性が強調できるようになる。つまり,時空間的ジオストーリーは地域融合に貢献する可能性が高い。