1 0 0 0 OA 実験・観察教室を通じた理科・科学教育の実践による体系化

本研究の目的は、「実験工作キャラバン隊」の活動を通じて、児童生徒に科学に触れて科学に夢を感じる機会を提供し、体験型学習の効果を検証するとともに、大学院生・学部学生が実験工作教室の実践を通じて得る理科教育の能力の向上を評価し、実験工作教室のテーマに宇宙に関わる体験学習のコンテンツを加えてひとつの特色とし宇宙を通じて科学的な感動や夢を与えることを目標としながら、体験学習の科学的内容の高度化・教材化と科学コミュニケーション能力を持った学生の養成を行うことである。実験工作教室に参加した子どもの数は、以前からの取り組みを含めて10,000人に達し、平成25年度のアジア・太平洋物理学会議で発表した。

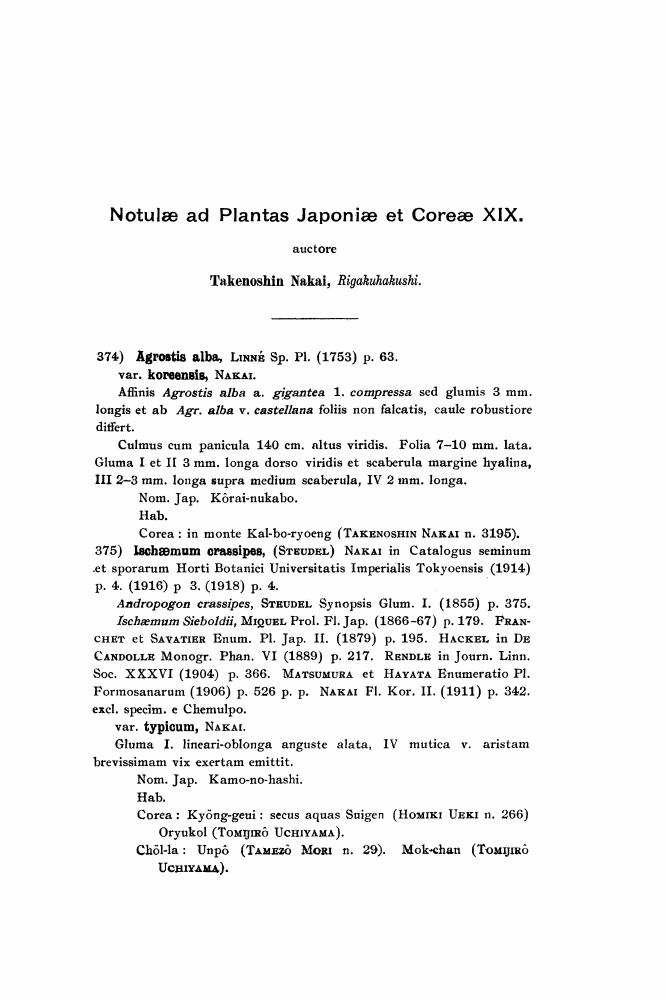

1 0 0 0 OA Notulæ ad Plantas Japoniæ et Coreæ XIX

- 著者

- Takenoshin Nakai

- 出版者

- The Botanical Society of Japan

- 雑誌

- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.385, pp.1b-11, 1919 (Released:2007-05-24)

1 0 0 0 転移性脊椎腫瘍に対する凍結自家がん移植を併用した除圧固定術

- 著者

- 新村 和也 村上 英樹 出村 諭 藤巻 芳寧 加藤 仁志 土屋 弘行

- 雑誌

- 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 (ISSN:00089443)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.1211-1212, 2012-09-01

1 0 0 0 戦後日本官僚機構の形成--アメリカの対内務省政策を中心に

- 著者

- 平野 孝

- 出版者

- 青木書店

- 雑誌

- 歴史学研究 (ISSN:03869237)

- 巻号頁・発行日

- no.516, pp.p1-18, 1983-05

1 0 0 0 OA 2倍体イチゴを用いた四季成り性遺伝子の単離と利用

- 著者

- 内川 隆一 市川 真衣 河野 真友 坂井 美穂 吉村 誠人 大山 浩貴 鎌北 直実

- 出版者

- 千葉科学大学

- 雑誌

- 千葉科学大学紀要 (ISSN:18823505)

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.77-86, 2014-02

千葉県銚子市および茨城県神栖市内におけるペット飼養の実態並びに飼養者の意識を知る目的で平成23および24年の6月から7月にかけて千葉県銚子市内および茨城県神栖市内の学校に通う小学校5年生、中学校2年生、高校2年生を対象として「ヒトとペットに関するアンケート」を実施した。本報ではペットの飼養状況を中心にその結果を報告した。両市の80%以上の学童・生徒は動物に対して好意を抱いており、その40%が犬猫を、30%がその他の動物をペットとして飼養していた。また、現在ペットを飼っていない人もその半数以上がペットを飼いたいと思っていた。動物は嫌いだと答えた人の多くは動物に対して恐怖心を持っており、過去の動物による嫌な経験が一つの原因となっている可能性が指摘された。しかし、犬猫の健康に対する基本的理解度は低く、感染症や予防接種に対しても関心があまり高くないことが明らかとなった。また、現在犬猫を飼養している人においても、不妊・去勢手術に対する関心が低く、手術が行われたのは1/3程度であった。動物アレルギーが強く疑われる学童・生徒が少なからず存在し、息苦しさ、吐き気といった重い症状が現れた人も含まれていた。

1 0 0 0 OA 天明狂歌師の伝記研究

1 0 0 0 地球の音楽 : フィールドワーカーによる音の民族誌

- 出版者

- 日本ビクター : ビクター音楽産業 (発売)

- 巻号頁・発行日

- 1992

1 0 0 0 急速進行性腎炎症候群の診療指針

1 0 0 0 OA 神様ゲームの教育学 : ジョン・ファウルズ『魔術師』試論

- 著者

- 板倉 厳一郎

- 出版者

- 京都大学大学院英文学研究会

- 雑誌

- Zephyr (ISSN:09193146)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.15-30, 1997-11-20

- 著者

- 和田 崇

- 出版者

- 経済地理学会

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.23-36, 2014-03-30

大阪・日本橋は,1980年代後半から家電小売店数が減少する一方で,漫画やアニメ,ゲームなどオタク向け専門店が多数立地し,東京・秋葉原に次ぐオタクの街となった.20〜30歳代男性を中心とする関西圏のオタクは,自宅で密かに楽しんでいた漫画やアニメ,ゲームなどの趣味について,インターネット上で情報を収集したり,同人と交流したりしながら,オタク向け専門店が集積し,イベントが開催される日本橋に出かけている.彼らは日本橋を現実空間におけるホーム/居場所と認識し,そこで自己を表出し,趣味を他者と共有している.こうした状況を踏まえ,日本橋ではオタクを集客対象としたまちづくりが,2000年代半ばから商業者を中心に行われるようになった.その取組みは,既存の権力サイドにあたる商店街振興組合のキーパーソンが,オタクの街・日本橋の磁力に惹きつけられて集まった若者を巻き込み,彼らの意欲とアイデア,行動を引き出し,後押しするかたちで展開された.自らもオタクであり,オタクの感性と興味に応じた企画を立案できる若者の存在が,オタクの街・日本橋のプロモーションに重要な役割を果たした.

- 著者

- 和田 崇

- 出版者

- 経済地理学会

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.23-36, 2014

大阪・日本橋は,1980年代後半から家電小売店数が減少する一方で,漫画やアニメ,ゲームなどオタク向け専門店が多数立地し,東京・秋葉原に次ぐオタクの街となった.20〜30歳代男性を中心とする関西圏のオタクは,自宅で密かに楽しんでいた漫画やアニメ,ゲームなどの趣味について,インターネット上で情報を収集したり,同人と交流したりしながら,オタク向け専門店が集積し,イベントが開催される日本橋に出かけている.彼らは日本橋を現実空間におけるホーム/居場所と認識し,そこで自己を表出し,趣味を他者と共有している.こうした状況を踏まえ,日本橋ではオタクを集客対象としたまちづくりが,2000年代半ばから商業者を中心に行われるようになった.その取組みは,既存の権力サイドにあたる商店街振興組合のキーパーソンが,オタクの街・日本橋の磁力に惹きつけられて集まった若者を巻き込み,彼らの意欲とアイデア,行動を引き出し,後押しするかたちで展開された.自らもオタクであり,オタクの感性と興味に応じた企画を立案できる若者の存在が,オタクの街・日本橋のプロモーションに重要な役割を果たした.

1 0 0 0 講演 「先住民族の権利」と「文化」

- 著者

- アイゼンバーグ アヴィゲイル 辻 康夫 津田 久美子

- 出版者

- 北海道大学大学院法学研究科

- 雑誌

- 北大法学論集 (ISSN:03855953)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.132-124, 2014

- 著者

- 児玉 望

- 出版者

- 日本音声学会

- 雑誌

- 音声研究 (ISSN:13428675)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.119-133, 2012-04-30

- 被引用文献数

- 2

In this study, contrastive tones in six dialects of Japanese spoken in Yakushima are analysed as lexical tone systems in which either of the two distinctive tone contours realizes an accentual phrase according to the tonal feature of the initial word of the phrase. Given that spontaneous speech data are available for analysis, a special focus of this study is the presence of the right edge tones in both contours in five out of the six dialects, a feature shared by the Kagoshima and Tanegashima dialects. A tentative reconstruction of the three lineages is presented on the assumption that the characteristic LHL on the left edge of the type A contour in Yakushima is an innovation rather than a case of retention.

1 0 0 0 農業教育における「きのこ栽培とその利用」の教材開発に関する研究

- 著者

- 本橋 一浩

- 出版者

- 東京都立青梅総合高等学校

- 雑誌

- 奨励研究

- 巻号頁・発行日

- 2012

農業高校では、林業科を中心に食品科、園芸科が教育課程の中で、きのこの栽培が取り上げられているが実際のところ、きのこ栽培は授業にはなかなか取り上げられていないのが現状である。以前おこなったアンケート調査によると、施設設備の問題と、教員がきのこ栽培の経験不足の場合が多くみられ、このことが大きな要因となっている。勤務校である東京都立青梅総合高等学校の場合、総合学科であるが教科「グリーンライフ」「生物活用」「発酵学入門」「自然と農業」などでも、きのこ栽培とその加工を取り上げていないのが現状である。よって教科書に掲載されているきのこ栽培の参考資料的な位置づけとなる、生物実験室レベル程度の環境でも行えることに配慮したテキストを作成することと、生徒の実習も可能なきのこの加工方法を開発することを目標とした。初めにきのこ培養・栽培に必要な環境をつくる方法の研究として、簡易栽培室を暖房機、送風機、扇風機を組み合わせ作った。一室の中にビニールで覆う空間を作り空調を行うが、園芸に使われている温室機器が適していた。常に排気を行わなければCO2濃度の上昇と共にきのこの生育が悪くなるため、換気が必要である。栽培実験では、きのこ菌培養のための培地の研究をおこなったが、かび用培地では栄養素の不足が問題点であったため、いろいろ添加してはみたものの、コンタミネーションが多く発生して思うような培地作成は道半ばである。現時点では、白アワビタケでは、おから、米ぬか。ヒラタケではコーンミール、おから。ハナビラタケではバナナが比較的よい結果となっている。また植物用無機液体肥料も有効である。シイタケは桜、ならの原木栽培をおこなってみたがコンタミネーションが多く発生し、結果を残せなかった。子実体から一次菌糸の培養方法の研究では、子実体の使用部位、使用培地、培養条件などを変えてみて、一次菌糸から二次菌糸への変換の観察方法の研究と菌糸の観察法、二次菌糸から子実体形成への発生条件、発生後の管理などの比較試験を行いデータを収集することができた。栽培したきのこの加工方法の研究では、加工したきのこを真空包装しても、十分な加熱を行わないと異常発酵が発生しやすく、殺菌の温度、時間の管理が重要であり、製造業者は加圧殺菌で安全性を確保している。この点に留意すれば製品化は可能とわかった。産地への訪問と調査では、きのこの各種製品と製造方法、栽培現場、培地材料等参考になった。

1 0 0 0 菌床栽培ハナビラタケの化学成分

- 著者

- 吉田 博

- 出版者

- 日本きのこ学会

- 雑誌

- 日本きのこ学会誌 : mushroom science and biotechnology (ISSN:13487388)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.157-163, 2004-12-25

- 被引用文献数

- 5

菌床栽培ハナビラタケ子実体の発育過程(子実体原基,幼子実体,成熟子実体)における化学成分(一般成分,無機成分,低分子炭水化物,有機酸,遊離アミノ酸)の変化について検討し,以下の結果を得た.発育過程における水分含量は86.1〜87.8%であり,顕著な含量変動はなかった.乾燥重量当たり,粗タンパク質は13.4〜33.2%,粗脂肪は1.4〜1.7%,粗灰分は2.8〜3.2%,炭水化物は61.9〜82.4%であり,発育にともない炭水化物は増加し,粗タンパク質,粗脂肪,粗灰分は減少した.無機成分含量は,1.45〜1.69%であり,子実体原基から幼子実体にかけて減少し,成熟子実体で増加した.主成分はカリウムで,ついでリン,マグネシウム,カルシウム,ナトリウムであった.低分子炭水化物含量は,6.2〜15.4%であり,トレハロース,マンニトール,グルコース,フルクトース,アラビトールが同定された.主成分はトレハロースとマンニトールであり,発育にともないトレハロースとマンニトール含量は増加した.有機酸含量は,2.6〜3.7%であり,発育にともない減少した.リンゴ酸,クエン酸,フマル酸,ピログルタミン酸,コハク酸,シュウ酸,乳酸,α-ケトグルタル酸,酢酸およびギ酸が検出され,主成分はリンゴ酸,クエン酸,フマル酸,ピログルタミン酸およびコハク酸であった.遊離アミノ酸含量は,0.49〜1.07%であり,発育にともない減少した.主成分はグルタミン酸,アスパラギン,アスパラギン酸,チロシン,アルギニン,アラニンおよびセリンであった.

- 著者

- 土屋 勝彦 伊東 正博 松本 逸郎〔他〕

- 出版者

- 長崎大学

- 雑誌

- 長崎大学熱帯医学研究所共同研究報告集

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.125-129, 1998-07

1 0 0 0 OA 培養心室細胞由来基質上でのES細胞の分化促進による 心室モデルの創出

本研究は、ES/iPS 細胞の心筋症治療の早期実現における二つの重要な課題:心筋細胞への効率的分化誘導と体外での再生組織の構築、を取り組んで、幹細胞工学、タンパク質工学及び細胞組織工学の融合により、新たな細胞分化培養基質支持層を開発し、この支持層上にマウスES 細胞の分化促進と心筋組織単層の作成を行い、多数単層の積層によって心筋再生組織を構築した。上記の実験研究により、ES 細胞の心筋細胞への分化誘導、培養基質の力学特性およびそのES 細胞の分化に及ぼす影響、並びに体外心筋再生組織構築における新知見を得、課題の更なる進展に関する重要な方法を示した。

1 0 0 0 IR 肝細胞癌の早期発見に関する臨床的研究 特に腫瘍倍加時間より解析したスクリーニング理論

- 著者

- 小田野 幾雄 日向 浩 原 敬治 酒井 邦夫 オダノ イクオ ヒナタ ヒロシ ハラ ケイジ サカイ クニオ Odano Ikuo Hinata Hiroshi Hara Keiji Sakai Kunio

- 出版者

- 日本医学放射線学会

- 雑誌

- 日本医学放射線学会雑誌 (ISSN:00480428)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.4, pp.582-588, 1983-04-25

1 0 0 0 OA 構成概念妥当性の検証を中心とした尺度開発法の確立

マーケティングでは心理変数を扱うため、それを測定する心理尺度が多く作られている。しかし、尺度開発法(尺度の作成)や妥当性の検証方法(尺度の評価)、数値基準は研究によってまちまちである。そこで、本研究では複数の分野にまたがって、これらの方法や数値基準について比較・評価し、方法や数値基準の標準化を目指してデータベースを作成した。データベースはまだ完成していないが、最も手のかかるデータベースのフォーマットを作成でき、さらに心理学や経営学、疫学など他分野との比較によって多くの発見があった。今後はデータベースを完成させ、望ましい手法とその使用手順について具体的に示していく予定である。