2 0 0 0 OA 中国の大学図書館の空間利用における最近の動向

- 著者

- 李 易寧 長塚 隆

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集 第14回情報プロフェッショナルシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.67-72, 2017 (Released:2017-11-01)

- 参考文献数

- 14

現在、各国で大学図書館が提供する資料のデジタル化が大きく進展している。中国の大学図書館は「インターネット+」の政策の下で、資料のデジタル化と図書館の価値の再構築を目指してきた。この過程のなかで、図書館の空間利用の見直しの大切さがだんだん注目されるようになってきた。また、近年、貸出冊数は減少しているが、入館者数は少しずつ増加している。このような状況の変化も図書館空間の再構築の大切さを示している。今後の方向性としては、現在の図書館の空間を新たなサービスが実現できるように調整したり、コレクションをデジタル化し、館内空間を新たなサービスに利用するほかに、新たな遠隔サービスと館外サービスを提供する必要がある。本研究は、中国大学図書館が利用者に提供する館内空間の利用の現状に注目し代表的な五つの大学図書館を調査して、空間利用の現状を明らかにした。今後の大学図書館は利用者のニーズを反映した将来に向けての発展計画を作成する必要があると考える。

2 0 0 0 OA ドイツの学術図書館における学習空間に関する実態調査報告

- 著者

- 石山 夕記

- 出版者

- 国公私立大学図書館協力委員会

- 雑誌

- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, pp.63-70, 2017-05-31 (Released:2017-09-22)

2015年11月,ドイツの学術図書館を訪問し,学習空間についてのインタビュー調査及び訪問調査を行った。調査の結果,学習空間に関するいくつかの特徴と,利用者の利用行動から学習空間を作り出していく図書館側の姿勢を見て取ることができた。このような姿勢は,今後日本の大学図書館において、利用者が求める学習空間を実現していく上でも,大いに参考になるであろう。

2 0 0 0 科学的助言に関する行政実務の視点からの課題と展望

- 著者

- 赤池 伸一

- 出版者

- 研究・イノベーション学会

- 雑誌

- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.185-192, 2021-07-19 (Released:2021-07-19)

- 参考文献数

- 16

The pandemic of COVID-19 has changed the relationship between government and academia. At first, this article outlines recent domestic and global trends in scientific advice to governments. The concept of scientific advice has been sophisticated and systemized from macroscopic views. However, there are still various practical problems in actual policy making process in governments. The article deepens the problems from the viewpoints of differences of way of thinking between government officials and academicians, and recognition on hierarchy of policies and organizations. Finally, this article implies that the problem of the scientific advice on COVID 19 was due to lack of preparation for emergency cases.

- 著者

- Makoto Tsuda

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.12, pp.1959-1968, 2019-12-01 (Released:2019-12-01)

- 参考文献数

- 132

- 被引用文献数

- 15 49

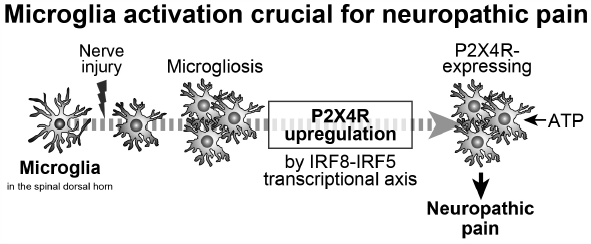

Pain is a defense system that responds rapidly to harmful internal and external stimuli through the somatosensory neuronal pathway. However, damage to the nervous system through cancer, diabetes, infection, autoimmune disease, chemotherapy or trauma often leads to neuropathic pain, a debilitating chronic pain condition. Neuropathic pain is not simply a temporal continuum of acute nociceptive signals from the periphery, but rather due to pathologically altered functions in the nervous system, which shift the net neuronal excitatory balance toward excitation. Although alterations were long thought to be a result of changes in neurons, but an increasing body of evidence over the past decades indicates the necessity and sufficiency of microglia, the tissue-resident macrophages of the spinal cord and brain, for nerve injury-induced malfunction of the nervous system. In this review article, I describe our current understanding of the molecular and cellular mechanisms underlying the role of microglia in the pathogenesis of neuropathic pain and discuss the therapeutic potential of microglia from recent advances in the development of new drugs targeting microglia.

2 0 0 0 OA 顔面神経麻痺の診断と治療

- 著者

- 羽藤 直人

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.1, pp.58-61, 2017-01-20 (Released:2017-02-10)

- 被引用文献数

- 1

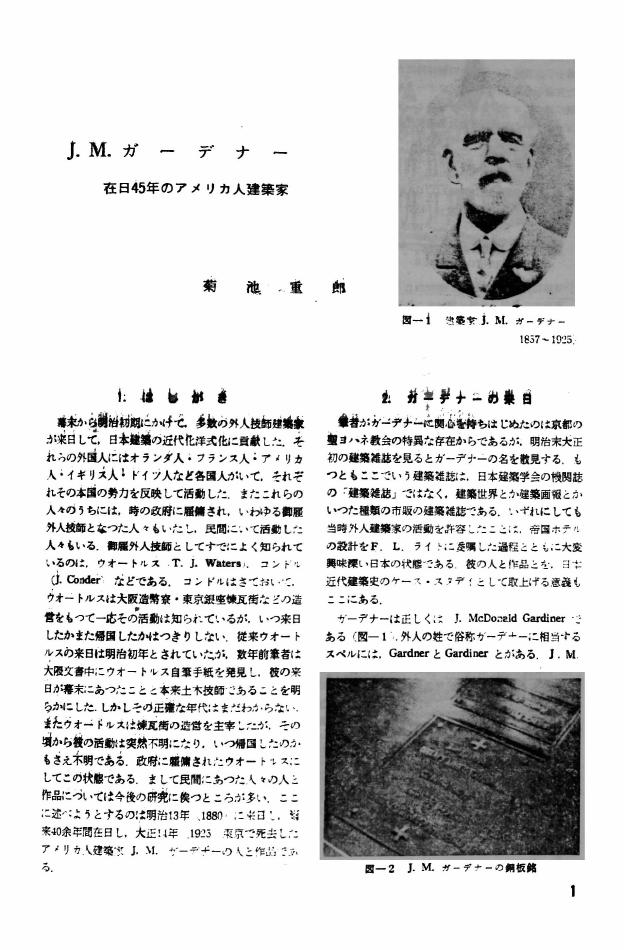

2 0 0 0 OA J. M. ガーデナー

- 著者

- 菊池 重郎

- 出版者

- 日本英学史学会

- 雑誌

- 日本英学史研究会研究報告 (ISSN:18839274)

- 巻号頁・発行日

- vol.1966, no.45, pp.a1-a8, 1966-03-26 (Released:2010-11-17)

2 0 0 0 OA 色彩表現を用いたピクトグラムにおける視覚言語の抽出とその検証

- 著者

- 大野 森太郎 上西 綺香 原田 利宣

- 出版者

- Japan Society of Kansei Engineering

- 雑誌

- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.391-400, 2015 (Released:2015-08-28)

- 参考文献数

- 14

Pictograms attract attention in supporting the non-verbal communication and using of interface icon. The existing pictograms are basically painted in monochrome. It was clarified from existing studies that we could clear the mean of pictograms using color expression. However, there were few studies which analyzed the relation between comprehensibility and color express of pictograms and few useful design indexes when painting colors of the pictogram. Then, this study aims to analyze comprehensibility of the pictograms using color expression and to abstract the visual languages. The visual languages are visual elements that composing the design of pictograms communicating information visually. Concretely, we clarified typical colors and color combinations of morphological elements in 20 pictograms conveying meanings of verbs. On the basis of this result, we investigated the relation between comprehensibility and color expression of pictograms by experimental design method. And, we abstracted the visual languages for painting colors of the pictogram and verified its usefulness. As a result, we have clarified the usefulness of some visual languages. However, the comprehensibility of some pictograms was decreased by colorization, we considered characteristics of those color expression.

2 0 0 0 OA Baker-bakerパラドックスの不成立について

- 著者

- 上田 卓司 安田 孝 椎名 乾平

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第12回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.146, 2014 (Released:2014-10-05)

McWeeny, et al. (1987) によって発見された Baker-baker パラドックスは,同じ名でも職業名として憶えるより名字として憶える方が顔との対連合記憶成績が低下する,という現象であり,しばしば固有名の記憶の難しさを示すものとして扱われている.本研究では,文化的背景や名前の多様性等の条件が異なる日本語圏において同様の現象が生起するかを確認するため,人物属性(座右の銘・お気に入りの物事)を表す名詞を用いて,日本語版 Baker-baker パラドックスが見られるか検討することを目的とした.実験において40名の参加者は,印象評定,偶発再生,意図的再生の各課題で顔写真とともに記された人物プロフィール(氏名,人物属性)を学習し,顔写真を手がかりとした再生を行った.その結果,名詞を人物名として記憶する場合と,人物属性を表す名詞として記憶する場合とに顕著な差は認められなかった.

2 0 0 0 OA 経絡経穴とその周囲構造物との位置関係に関する解剖学的研究

- 著者

- 坂本 裕和 藤井 亮輔 光岡 裕一 坂井 友実 秋田 恵一

- 出版者

- 社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.197-208, 2010 (Released:2010-08-10)

- 参考文献数

- 30

【目的】骨盤内臓の疾患に対する重要な治療点としての八リョウ穴と骨盤神経叢の構成および臓側枝との位置関係を検討した。 【方法】東京医科歯科大学大学院臨床解剖学分野所蔵の実習体5体を使用し、 実体顕微鏡下で、 骨盤神経叢の構成および臓側枝の分岐形態と八リョウ穴との位置関係を精査した。 【結果】1. 骨盤神経叢を構成する交感神経成分の下腹神経は第2および第3腰内臓神経が恒常的に参加する上下腹神経叢から起こり、 骨盤神経叢の後上角に入る。 副交感神経成分の骨盤内臓神経は第2~第4仙骨神経前枝から起始し、 骨盤神経叢の後下角に入る。 陰部神経および肛門挙筋神経とは共通幹を形成する傾向が強い。 2. 骨盤神経叢から起こり骨盤内臓に分布する臓側枝は均一に起始するのではなく、 I~IV群に分かれる傾向が強い。 特に、 III群は排尿・性機能に深い関わりを持つ。 【結論】1. 八リョウ穴への刺鍼では、 骨盤内臓神経が恒常的に起こる第3および第4仙骨神経前枝に直接刺激が可能である中リョウ (BL33) および下リョウ (BL34) が骨盤内臓の機能に影響を及ぼすことが示唆される。 2. 八リョウ穴への深鍼では、 刺入鍼は直腸の側縁に達するため正中方向への刺鍼には注意を要する。

2 0 0 0 OA A病院における新型コロナ感染クラスター下における転院の第一報

- 著者

- 樋口 正樹 打越 学 島崎 哲弥 山路 修平 山田 智樹 岡崎 博樹 加納 春洋

- 出版者

- 富山救急医療学会

- 雑誌

- 富山救急医療学会 (ISSN:21854424)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.9, 2020-09-12 (Released:2021-02-06)

A病院は県庁所在地であるB市内にある2次救急病院であり感染症指定医療機関に指定されている。県内の感染者の発生は他県に比較し遅れていたが、最初の陽性確定者から接触者の感染、立ち寄り先での感染などで一気にクラスターが発生し多くの感染者が発生することとなった。それに伴いA病院での入院対応、B市保健所より接触者の受診、PCR検査の依頼が急増し担当者はその対応が困難な状況となった。A病院において事業管理者の命にてCOVID-19対策本部(以下対策本部とする)の立ち上げを行うこととなり対策本部事務局(以下事務局)の運営をA病院DMAT隊員にて行うこととなった。院内は通常医療、Covid-19 対応の2本柱での運営を方針として対応を行っていた。そのような対応を行う中で、A病院内X病棟においてスタッフの感染が確定、その後相次いでスタッフ、患者の感染が確認されクラスターが発生した。A病院の感染拡大の他にB市内では老人保健施設、デイサービス、障害者施設など数か所でクラスターが発生していた。 そのような中で院内対応に加えA病院ではDMAT隊員によって担った業務に患者搬送がある。今回、クラスターが発生したA病院において院内対応中で行った患者搬送を振り返り検証を行うことで今後の感染対策、患者、傷病者搬送の一助とするべく検証を行うこととした。

2 0 0 0 OA ステンレス魔法瓶の開発

- 著者

- 宮地 賢一

- 出版者

- 一般社団法人 日本真空学会

- 雑誌

- 真空 (ISSN:05598516)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.12, pp.869-874, 1989-12-20 (Released:2009-10-20)

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症がクラスター化した高齢者施設で在宅医ができること

- 著者

- 大友 宣 岸田 直樹 矢崎 一雄 松家 治道

- 出版者

- 一般社団法人 日本在宅医療連合学会

- 雑誌

- 日本在宅医療連合学会誌 (ISSN:24354007)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.45-48, 2021 (Released:2021-02-15)

- 参考文献数

- 6

札幌市では 2020 年 4 月中旬から新型コロナウイルス感染症第 2 波の流行があり,介護老人保健施設で集団感染が発生した.札幌市保健所の要請のもと診療支援医師を派遣した.混乱期には人員の不足に対して,人材確保,診療指針の策定を行った.試行錯誤期には搬送のための情報収集の補助,搬送の目安を検討,服薬の減量を行った.現地対策本部が設置され 30 名の入居者の病院への搬送により施設内の状況は落ち着き,集団感染の収束に向かった.在宅医が介入しアドバイスすることは一定の効果がある.現地対策本部設置,介護崩壊対策は今後必要である.行政のみに頼ることなく「自助」「互助」「共助」「公助」の対策を行うことが重要である.

2 0 0 0 COVID-19関連皮疹と診断した4例

- 著者

- 野﨑 尋意 小松 成綱 橋本 喜夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.131, no.6, pp.1539-1544, 2021-05-20 (Released:2021-05-20)

- 参考文献数

- 10

2020年11月下旬,当院で患者計181人が感染する事態となるCOVID-19クラスターが発生した.うち,皮疹が出現したのは4人だった.全例が何らかの基礎疾患を有しており,中等症以上のCOVID-19肺炎を発症した.皮疹は肺炎に対するステロイド治療の終了や減量に伴って出現しやすい傾向があり,体幹部に多く,性状は一部網状を呈する,紅斑性皮疹あるいは蕁麻疹だった.COVID-19関連皮疹は患者の基礎疾患に起因する皮疹や薬疹などとの鑑別が重要だが,その鑑別は時に困難である.

2 0 0 0 OA 老人保健施設におけるコロナウイルス感染症クラスター発生の報告

- 著者

- 大河内 二郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.312-314, 2021-04-25 (Released:2021-05-27)

- 参考文献数

- 4

老人保健施設で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)クラスターを経験したので報告する.他院から転入した利用者から利用者25名および職員3名に感染した.利用者26名のうち3名は無症状であった.隔離は最大46日間に及び陽性者のうち4名が転院先で死亡した.体温はコロナウイルス検査日において陽性者でやや高く体温の中央値は37.1℃であった.現在幅広く用いられている37.5℃を用いて施設内スクリーニングを行うことは問題がある.

2 0 0 0 OA 外来血液透析施設での新型コロナウイルス感染症の小規模なクラスター

- 著者

- 松本 博 村井 誠三

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.6, pp.291-294, 2021 (Released:2021-06-28)

- 参考文献数

- 6

当院で外来維持透析中の患者110名および職員16名において2020年4月1日から4月8日の間に透析患者3名と看護師3名の新型コロナウイルス感染症(COVID‒19)がPCR検査で確認された.3名の高齢男性患者は咳嗽と発熱で発症し,そのうち2名は糖尿病と脳梗塞による仮性球麻痺を合併し,類天疱瘡でステロイド薬を服用中であった.2名の看護師は発熱で発症した.COVID‒19発生後,すべての患者と職員にPCR検査を行い無症状な看護師1名が陽性であった.透析患者3名と看護師1名が入院,看護師2名は自宅待機となり,全員がCOVID‒19より回復した.2020年7月すべての患者と職員を対象とした新型コロナウイルス抗体価は,罹患歴をもつ5名(入院中の1名を除く)以外は全員陰性であった.それ以後2020年10月10日まで新たなCOVID‒19発症は経験していない.

2 0 0 0 OA 組織培養による食用ウチワサボテンの大量増殖

- 著者

- 織田 弥三郎 澤田 裕樹

- 出版者

- Japanese Society for Plant Cell and Molecular Biology

- 雑誌

- 植物組織培養 (ISSN:02895773)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.164-169, 1990 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 16

組織培養による食用ウチワサボテン (Opuntia ficus-indica) の大量増殖法を検討し, 以下の知見を得た.1. 基本培地としては検討した4種類の既成培地のうちMS培地が最も適していた.2. 増殖培地では, BA 1mg/l, NAA 0~0.1mg/lの植物生長調節物質の組合せでシュートの増殖が良好であった.3. また, 増殖培地中のゲル化剤に関しては寒天0.4%またはゲルライト0.2~0.3%が適していた.4. 発根培地において, NAAを5mg/l添加することにより発根および地上部の生長とも増加した.5. 発根した小植物体の馴化は容易であり, 生長にともなって親植物と同様の形質を示した.

2 0 0 0 OA 最近のエレベータの速度制御

- 著者

- 早瀬 俊一郎

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.3, pp.217-220, 1975-03-20 (Released:2008-04-17)

- 参考文献数

- 17

2 0 0 0 OA イギリス医学と海軍軍医総監高木兼寛

- 著者

- 松野 良寅

- 出版者

- 日本英学史学会

- 雑誌

- 英学史研究 (ISSN:03869490)

- 巻号頁・発行日

- vol.1994, no.26, pp.103-123, 1993 (Released:2009-10-07)

- 参考文献数

- 11

German medicine had overwhelming influence by its theoretical study on the medical circles of Japan from the 10th year of Meiji (1877). It was adopted by the Daigaku-tokoO, the predecessor of the medical department of the Tokyo Imperial University, in 1869, when British medicine, whose supeority in practical medicine was shown by William Willis, was being forgotten in the medical circles, and doctors and students were showing a marked trend toward medical research for research's sake.Kanehiro Takagi, who learned British medicine as a Japanese naval surgeon at the attached medical school of St. Thomas's Hospital in London, insisted on having to change such a trend and make more account of medical treatment in order to deliver patients from their illness. He supposed beriberi, which in those days was thought to be caused by germs, would be caused by lack of some nutriments. He buckled himself down to the work of improving meals of the naval men and at last succeeded in protecting them against beriberi. And since 1884 an outbreak of beriberi had never been seen among the Japanese navy.This paper treats from the viewpoint of the English studies in Japan how much British medicine influenced upon Kanehiro Takagi, one of the naval surgeons in the Meiji era, and also how much British pragmatism infiltrated into the Japanese navy. After all Takagi owed a great deal to British medicine based on pragmatism and it can be said that his success in stamping out beriberi among the Japanese navy was a victory of British medicine.

2 0 0 0 OA ガンマ線照射による鶏卵の食味変化とサルモネラの殺菌効果

- 著者

- WOON Jae-Ho 伊藤 均 多田 幹郎

- 出版者

- 日本食品照射研究協議会

- 雑誌

- 食品照射 (ISSN:03871975)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1-2, pp.1-3, 2007-09-30 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 3

Threshhold dose for organoleptic changes by gamma irradiation in shell eggs is at 0.5 kGy, whereas frozen egg products is at 2.4 kGy and dehydrated egg products is at 3 kGy respectively. For the elimination of Salmonella, necessary dose is estimated to be 1 kGy for shell eggs and to be 2 kGy for dehydrated egg products from survival fraction of S. Typhimurium or S. Enteritidis. Contamination of Salmonella occur significantly in liquid egg products and for the reason of threshhold dose of organoleptic changes, irradiation treatment should be applied to dehydrated condition with 2-3 kGy.

2 0 0 0 OA 理論法則は反証可能であるか

- 著者

- 藤川 吉美

- 出版者

- The Philosophy of Science Society, Japan

- 雑誌

- 科学哲学 (ISSN:02893428)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.25-36, 1971-12-01 (Released:2009-05-29)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1