2 0 0 0 OA 出土針灸文物叢考

- 著者

- 王 雪苔 黄 夏梅

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 日本鍼灸治療学会誌 (ISSN:05461367)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.8-16, 1980-02-15 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 14

2 0 0 0 OA 神田孝平『農商辨』における商の「利」

- 著者

- 南森 茂太

- 出版者

- The Japanease Society for the History of Economic Thought

- 雑誌

- 経済学史研究 (ISSN:18803164)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.62-78, 2008-07-31 (Released:2010-08-05)

- 参考文献数

- 41

Takahira Kanda, with his lifelong interest in economic problems, was a pioneering scholar, teacher, and translator of Western economics in Japan. His Keizai shogaku [Elementary Economics] (1867), for which he translated Western-language sources, is particularly well-known. But it is an earlier work, Noshoben [An Exact Explanation of an Agrarian Nation and a Merchant Nation], published in 1861 that is the focus of this paper. In this book, Kanda's economic thinking appears radical by the standards of the time. It has drawn the attention of economic historians for what they see as a liberal side, and its arguments have often been compared with Western economics. What scholars have tended to overlook, however, is the side of Noshoben that clearly reflects the economic thought prevailing in Japan at the time.Contrary to the current image of Noshoben, this paper attempts to demonstrate that Kanda's thought was largely based on the economic thought of the Edo era. In that book, he argued that taxes on farmers were the cause of the budget deficit and the poverty of farmers, and that those conditions invited aggression by foreign countries, which meant, he said, the necessity of reforming the existing tax system. He proposed tax reform by treating revenue from farm products as commercial profits, and he argued that promoting foreign trade would be effective to increase commercial profits. Those ideas were not new. We can find them in the work of Toshiaki Honda, for example, who wrote most of his treatises in the late 18th century. Nonetheless, Noshoben had considerable originality. For instance, while many Edo era economists regarded merchants as wily and untrustworthy, encouraging the shogunate or feudal rulers to maintain strict control over trade with foreign countries, Kanda recognized the important role merchants could play in external trade, and, consequently, in strengthening the domestic economy. His idea of imposing a tax on the profits of merchants was radical at that time.

2 0 0 0 OA 焼き魚の食味に及ぼす解凍方法の影響

- 著者

- 柴田 圭子 渡邉 容子 早瀬 明子 安原 安代

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.141-147, 2012 (Released:2014-03-14)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

焼き魚の食味に及ぼす解凍方法の影響を検討するため,冷凍魚(メカジキ:学名Xiphias gladius)の数種類の解凍方法の実験を行なった。我々は5種類の解凍条件-1.電子レンジ(100 W断続照射);2.室温解凍;3.流水解凍;4.低真空チルド室解凍;5.冷蔵庫内解凍-を比較した。 解凍の内部温度終点を-1°Cにした場合,電子レンジ断続照射による解凍は解凍時間が最短で,最も解凍ドリップが少なかった。低真空チルド室の解凍は最も長い解凍時間であったが,解凍ドリップが比較的少なく,筋繊維も十分に水和膨潤していた。更にこの方法は調理歩留まりが高めになり,焼き魚の食味も好まれていた。流水解凍した場合の焼き魚は,ドリップ量が多いため多汁性が低く評価されていた。

2 0 0 0 OA 構造から探る生物分子モーター・キネシンのしくみ

- 著者

- 吉川 雅英

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.232-238, 2003-04-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 2

地球上で最小の化学・力学エネルギー変換装置とは何だろうか?それは恐らく,キネシンと呼ばれる生体分子モーターであろう.この15年ほどの間に,遺伝子工学,一分子計測技術,構造生物学などの長足の進歩により,およそ5-6mmの大きさのキネシン分子が,どうやって働いているのか?という疑問に対して,定性的な話から,より定量的な観測がなされるようになってきた.本稿では,その中でもキネシン分子の「構造」を調べることで,どんなことが,どこまでわかってきたのかを解説する.

2 0 0 0 OA プロバイオティクス・プレバイオティクス

- 著者

- 清水 健太郎 小島 将裕 小倉 裕司 嶋津 岳士

- 出版者

- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会

- 雑誌

- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.797-802, 2016 (Released:2016-06-20)

- 参考文献数

- 52

プロバイオティクスは、「適正な量を摂取したときに宿主に有用な作用を示す生菌」、プレバイオティクスは、「大腸の有用菌の増殖を選択的に促進し、宿主の健康を増進する難消化性食品」のことである。急性期病態において腸管は全身性炎症反応の源となる傷害臓器のひとつであり、特に腸内細菌叢の崩壊は感染合併症や予後と関連している。腸内細菌叢を安定化させるプロバイオティクス・プレバイオティクス治療は、侵襲外科手術や外傷後の感染合併症予防に対して有効性が報告されており、急性期疾患での適応が広がっている。また、基礎研究の発展とともに腸内細菌叢の免疫系への深いかかわりが近年注目されている。腸内細菌叢の解析方法も培養だけなく網羅的なメタゲノム解析によって未知の原因菌が明らかになってきた。このような基礎・臨床研究によって急性期におけるプロバイオティクス・プレバイオティクス治療のメカニズムの解明と新たな治療法の開発が望まれる。

2 0 0 0 OA 伝統作物の全国ブランド化―兵庫県篠山市における丹波黒を事例に―

- 著者

- 小林 基

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.4, pp.397-419, 2016 (Released:2018-01-31)

- 参考文献数

- 50

1970年代に,研究者らによって保全の必要性が主張され注目された「伝統作物」は,国内各地で農産物ブランドの形成を通じた農業振興に活用されうるものとしてあらためて注目を集め,研究が進んでいる。本稿は,兵庫県篠山市の丹波黒のブランド化を題材とし,伝統作物のブランド化過程を解明する。1970年代末以降,丹波黒は転作作物として生産が拡大され,全国的・周年的な需要が掘り起こされていった。1990年代になると西日本を中心に各地で新興産地が生じ,篠山では利益保護のためのブランド認証が必要となった。さらに,生産者と流通業者の関係をみると,他産地に先駆けて商品を出荷したい流通業者と収穫に時間と手間をかけざるをえない農家との間に葛藤が生じ,その調整がなされていた。このように,生産・供給システムの広域化による需要獲得と利益保護の両立,高品質性と早出しの両立といった諸方策により,丹波黒の全国ブランド化が展開したことが分かった。

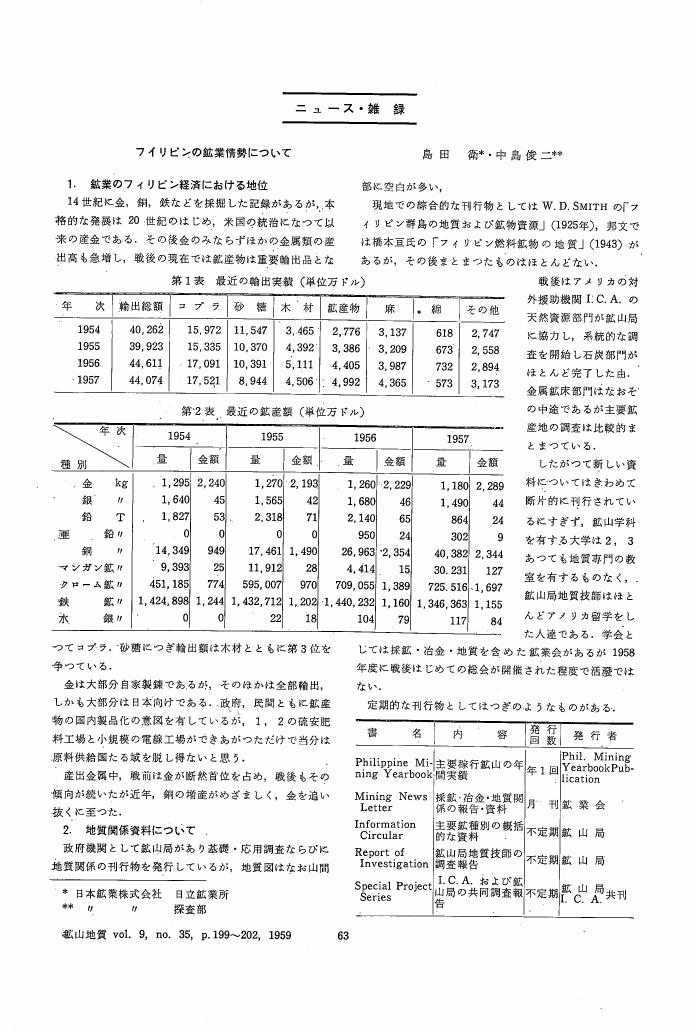

2 0 0 0 OA ニュース・雑録

- 出版者

- 資源地質学会

- 雑誌

- 鉱山地質 (ISSN:00265209)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.35, pp.199-202, 1959-06-30 (Released:2009-06-12)

2 0 0 0 OA 医療観察法の入院医療における作業療法実践 ─多職種チーム医療における作業療法士の役割─

- 著者

- 村田 雄一 大橋 秀行 添田 啓子 久保田 富夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.459-467, 2020-08-15 (Released:2020-08-15)

- 参考文献数

- 23

要旨:本研究は,医療観察法の入院医療における作業療法実践から,介入の焦点や技術と作業療法士の役割について明らかにすることを目的とした.この医療に従事するエキスパートの作業療法士を対象に半構造化面接を行い,質的分析を実施した結果,本人の“守りたい暮らしの安定”を目指す作業療法実践の概念的構造が得られた.この医療における多職種チームの中で作業療法士は,対象者の守りたい暮らしを主眼におき,当たり前の日々の生活の中にある作業(occupation)を安定してできるようにともに取り組むことにより,間接的に再他害行為を防止することを担っている.

2 0 0 0 OA 統合失調症の急性期作業療法において意味のある作業に着目することの有用性

- 著者

- 南 庄一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.103-109, 2019-02-15 (Released:2019-02-15)

- 参考文献数

- 15

今回,筆者は疾病理解と服薬の必要性に関する理解の乏しさから病状が悪化し,精神科急性期病棟に入院となった統合失調症の事例に関わる機会を得た.介入経過の中で,事例が健康であった時に経験した「陶芸」が意味のある作業であることが発見され,陶芸を続けることで疾患と服薬に対する意識が変化し,自分らしい生活を送るためには服薬を継続し,健康維持を図ることが重要との認識を持つに至った.本論から,対象者の意味のある作業を中心とした「健康的な部分」に着目してアプローチすることは,「リカバリーモデル」や「ストレングスモデル」と共通性を持つと考えられ,統合失調症の急性期作業療法においても重要な視点となると考えられた.

2 0 0 0 OA ストレスから精神疾患に迫る:海馬神経新生と精神機能

- 著者

- 神庭 重信

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.128, no.1, pp.3-7, 2006 (Released:2006-08-29)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

あらゆる疾患の原因は,遺伝子と環境とで説明できる.たとえば,交通外傷は環境が,血友病のような遺伝子疾患は単一遺伝子が原因である.そしてがん・糖尿病・高血圧などの生活習慣病の発症には遺伝子と環境による同程度の寄与が推定されている.精神疾患の多くは,これら生活習慣病に類似しており,遺伝子の影響と環境の寄与がほぼ同程度であると考えられている.環境が精神疾患の発症に関与するとして,それには大きく二つの関わり方がある.一つは,精神疾患の発症脆弱性を作る環境ストレスであり,他は精神疾患の発症の誘因としてのそれである.発症脆弱性の形成に関わるストレスとして問題になるのは,幼弱期の環境である.胎児期から幼少時期,脳が発生・発達しつつあるとき,脳は環境への感受性が高く,かつ好ましい環境を強く必要とする.たとえば胎児期であれば,妊娠中の母親の受けるストレスが脳発達に影響することが知られている.また幼少時期であれば,親子関係を中心とする家庭環境の影響は極めて大きい.同じ遺伝子を共有する一卵性双生児でも,形質に違いが見られ,統合失調症や双極性障害で不一致例がみられる.これは一卵性双生児のおかれたおなじ生活環境でも,個々人のユニークな体験が重要であることを意味する.さらに言えば,発症に予防的に作用する環境もあれば,促進的に作用する環境もあるだろう.本稿前半では,環境と遺伝が精神疾患にどのように関わっているのか,その最新の知見を説明し,後半では,心理的ストレスが脳の微細構造,なかでも海馬の錐体細胞の萎縮あるいは神経新生に影響を与えることの実験的証拠を紹介する. 本特集は,万有生命科学振興国際交流財団主催のセミナーを元にしたものです.

2 0 0 0 OA 『男色大鑑』にみる男性服飾の表現 : 若衆の振袖を中心に

- 著者

- 森 理恵

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.41-54, 2006-03-31 (Released:2017-05-22)

This article analyzes garments worn by young males depicted in Ihara Saikaku's 1687 publication entitled Great Mirror of Male Love, or Nanshoku Okagami. Saikaku describes garments with long fluttering sleeves, known as furisode, that were worn by young males, such as those who worked as pages in the service of military lords (kosho). Their garments, portrayed as gorgeous (hanayako) and elegant (furyu), represented the cutting edge of fashionable dress of the period. The furisode worn by young males employed in theaters mimicked those worn by young pages; however, their complicated patterns are thought to be specific to actors' garments. Furisode worn by young male actors differed little from that of young women. This study reveals that the wearing of furisode depended not on gender, but rather according to age or social status. On the other hand, the effect of interactions among social classes is apparent. Men described in The Great Mirror of Male Love followed established social norms but through interactions across class boundaries, created their own distinctive mode of beautiful clothing.

- 著者

- 小山 暢之 山本 英晴

- 出版者

- 一般社団法人 レギュラトリーサイエンス学会

- 雑誌

- レギュラトリーサイエンス学会誌 (ISSN:21857113)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.127-137, 2016 (Released:2016-05-31)

- 参考文献数

- 21

医薬品開発の国際化が進み, 日本を含む国際共同治験が年々増加している. 医薬品の有効性や安全性には民族的要因が影響する可能性があることから, 厚生労働省は「国際共同治験に関する基本的考え方」のなかで, 国際共同治験を実施する場合は, それぞれの地域において民族的要因が治験薬の有効性, 安全性に及ぼす影響について評価するよう求めている. しかし, どのような民族的要因が治験薬の有効性, 安全性に影響を及ぼすかは, 薬剤や対象疾患のみならず国際共同治験の実施地域や試験デザインなど様々な条件に依存するため, それらを特定することは必ずしも容易ではない. 本研究で一部の疾患に対して過去に国際共同治験のデータを利用して国内で承認を取得した医薬品の審査報告書を調査したところ, 国際共同治験で結果に地域間差が生じたケースは, 疾患の予後因子やリスク因子である民族的要因の分布が地域間で異なることが原因となっており, 特定の地域に限って影響を及ぼすような民族的要因が指摘されたことはなかった. この結果は, Komiyama らが提唱する3-layer approachが国際共同治験のデータの評価に適用可能であり, 特定の地域における有効性や安全性の推定には, 部分集団解析だけでなく, 適切な民族的要因を含めた統計モデルが利用できることを意味する. 今後も国際共同治験から得られる民族的要因に関する情報を蓄積して, それぞれの疾患で医薬品の有効性や安全性に影響する可能性のある民族的要因を特定していくことが重要である.

2 0 0 0 OA 呼吸不全を伴う上位頚髄損傷の8例の経験から

- 著者

- 上原 敏則 粟國 敦男 金城 健 我謝 猛次

- 出版者

- 西日本整形・災害外科学会

- 雑誌

- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.506-512, 2013-09-25 (Released:2013-11-26)

- 参考文献数

- 3

上位頚髄損傷では四肢麻痺に加え呼吸筋麻痺(respiratory quadriplegia)を伴い急性呼吸不全のため人工呼吸器での呼吸管理が必要となる.当医療センター開設後このような急性呼吸不全を伴う四肢麻痺の症例を8例経験した.来院時に直ちに挿管となったのが4例,そのほかは数時間後また数日後に挿管となった.2例は死亡した.これらの症例の脊髄損傷レベル,脊髄損傷程度(フランケル分類),合併損傷,など予後に影響するとおもわれる因子を調査した.死亡例の1例はC2椎体骨折で椎骨動脈損傷が疑われており,来院時より意識無く挿管となり5日後に死亡した.死亡例のもう1例は後縦靱帯骨化症を伴っており来院時意識呼吸とも安定していたが,2日後に突然心肺停止となり死亡された.環軸椎脱臼の1例は4年後の現在も人工呼吸器からの離脱無く,残りの5例は気管切開後人工呼吸器から離脱できた.これらの損傷レベルはC2/3脱臼以下で,来院時1例を除いてフランケル分類で完全麻痺のAであった.またC5/6脱臼の下位頚椎損傷も1例あった.

2 0 0 0 OA 漂白剤は有色物質をどのように分解するのか? 次亜塩素酸ナトリウムによるアゾ染料の分解

- 著者

- 金澤 等

- 出版者

- 社団法人 繊維学会

- 雑誌

- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.11, pp.P_307-P_310, 2005 (Released:2006-01-31)

2 0 0 0 OA 突発性難聴に対するアグリコン型イソフラボンサプリメントによる効果

- 著者

- 大塚 幸生 武部 実 潘 偉軍

- 出版者

- 日本未病システム学会

- 雑誌

- 日本未病システム学会雑誌 (ISSN:13475541)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.147-148, 2004-08-30 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 4

2 0 0 0 OA 軽・中等度難聴者におけるトークンテストを用いた聴覚的理解力とワーキングメモリの検討

- 著者

- 加藤 秀敏 南 修司郎 加我 君孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本聴覚医学会

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.5, pp.440, 2020-09-30 (Released:2020-11-10)

2 0 0 0 OA 微小飛来昆虫の屋内侵入に関する 屋内気圧の追加灘定

- 著者

- 辻 英明

- 出版者

- 日本環境動物昆虫学会

- 雑誌

- 環動昆 (ISSN:09154698)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.59-61, 2009 (Released:2016-10-20)

2 0 0 0 OA 京都府立植物園における来園者の利用実態と園内にある緑の施設に対する来園者の評価

- 著者

- 長岡 希 下村 孝

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.5, pp.651-654, 2000-03-30 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 12

京都府立植物園の来園者を対象にアンケート調査を行い, 利用実態を明らかにした。調査年に2回以上訪れた回答者は約7割であり, 春夏秋冬いずれの季節にも来園した回答者は半数以上であった。また, 回答者は, 散歩に次いで休養・リフレッシュを大きな目的としており, 目的を大いに果たせたという達成度, 満足度は, 休養・リフレッシュが運動に次いで高かった。次に, 各施設に対する来園者の評価から, やすらぎと緑の特性との関わりを探ったところ, 見通しの効く緑の空間である大芝生地がその他の施設に比べて有意に高い評価を得た。

2 0 0 0 OA 航空機騒音低減への成田空港の取り組み

- 著者

- 伊藤 彰彦

- 出版者

- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.111-114, 2007-04-01 (Released:2010-02-19)

- 著者

- 田中 加代子

- 出版者

- 日本コミュニケーション障害学会

- 雑誌

- コミュニケーション障害学 (ISSN:13478451)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.139-142, 2004-08-25 (Released:2009-11-19)

夫の発症からの20年間に経験したさまざまな苦悩や仲間との出会い,それに夫と二人三脚で展開してきた失語症友の会や芸術グループの活動を,家族(配偶者)の立場から述べた.この経験から,家族にもこころの面でのサポートが必要であること,障害をもつ者は社会の一員としての役割をもって生活することが重要であることを指摘した.今後は,作業所の設立や会話パートナーの育成などの活動を展開し,「ことばのバリアフリー社会」を目指したいと,目標を述べた.