4 0 0 0 OA 研究開発学校制度の成立過程に関する研究 ――46答申「先導的試行」以降の展開を中心に――

- 著者

- 小野 まどか

- 出版者

- 日本教育行政学会

- 雑誌

- 日本教育行政学会年報 (ISSN:09198393)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.105-121, 2018 (Released:2019-09-20)

- 参考文献数

- 20

The purpose of this paper is to clarify the characteristics of the Experimental Schools System (ESS) by analyzing the process of establishing it. In particular, this paper focuses on the period from 1971 to 1976. In 1971, the Central Council for Education (Chuo Kyoiku Shingikai) proposed the ‘pilot projects’ (Sendoteki Shiko) in the 1971 report (46 Toshin) . According to previous studies, the ‘pilot projects’ were not implemented. On the other hand, the Ministry of Education, Science, Sports and Culture (MESSC/Mombusho) showed that the ESS was based on the ‘pilot projects’. In this paper, I aimed to explain why and how the ESS was realized.The main findings of this paper are as follows :1) The ESS was implemented by the idea of ‘pilot projects’. Immediately after 46 Toshin was released, the ‘pilot projects’ received positive feedback. In this process, a new organization (Office for the Educational Experimental Schools/Kyoiku kenkyu kaihatsu shitsu) for the ‘pilot projects’ was established, which discussed how to begin the project. However, the project was in danger of not being implemented because of conflicts inside and outside of MESSC.In 1972, the organization added the ‘new curriculum’ to the themes for development. Then they implemented the ESS as the project that developed a new curriculum including the school system. For example, the theme of the project was cooperating with junior high schools, elementary schools or high schools. The ESS was implemented as a trial experiment with the curriculum, not for the reform of the educational system. The reason is that it permits educational experiments across schools while maintaining the established school system. It also permits the use of the existing provision (Enforcement Regulations for the School Education Law Article 26-2) as a curriculum experiment. As mentioned above, the ESS was introduced while avoiding conflict with ‘pilot projects’.2) The ESS has characteristics inherited from the ‘pilot projects’. The idea of ‘pilot projects’, that is ‘consistent education’ and/or ‘segment’ was changed to ‘cooperation’ with each school in the ESS. Thereby, the option of school system reform remained. The purpose of the ESS is experiments with the curriculum as well as experiments with the school system.

4 0 0 0 景教東漸史 : 東洋の基督教

- 著者

- ジョン・スチュアート 著

- 出版者

- 豊文書院

- 巻号頁・発行日

- 1940

4 0 0 0 OA CBT領域におけるプロセスデータ利活用研究の動向

- 著者

- 北條 大樹

- 出版者

- 日本テスト学会

- 雑誌

- 日本テスト学会誌 (ISSN:18809618)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.177-190, 2023 (Released:2023-06-30)

- 参考文献数

- 36

本研究では,教育アセスメント,特にCBTにおけるプロセスデータ(ログファイル)に関する研究を(1)プロセスデータとログファイルの定義と両者の違い,実務で使用されるプロセスデータの種類,(2)プロセスデータ研究の主な目的,(3)プロセスデータの統計解析と統計モデル,(4)Evidence centered designに基づいたプロセスデータの妥当性に関する議論,の4つの観点から概観した。そして最後に,今後のプロセスデータ研究について,学術的な観点と倫理的な観点から議論を行った。プロセスデータを用いた研究を実施するためには,多くの課題があるものの,CBTの継続的な発展を支えるために,テスト領域全体として研究成果を蓄積していくことが必要であり,重要であるだろう。

4 0 0 0 OA 熱可塑性樹脂を用いた部分床義歯(ノンメタルクラスプデンチャー)の臨床応用

- 著者

- 笛木 賢治 大久保 力廣 谷田部 優 荒川 一郎 有田 正博 井野 智 金森 敏和 河相 安彦 川良 美佐雄 小見山 道 鈴木 哲也 永田 和裕 細木 真紀 鱒見 進一 山内 六男 會田 英紀 小野 高裕 近藤 尚知 玉置 勝司 松香 芳三 塚崎 弘明 藤澤 政紀 馬場 一美 古谷野 潔

- 出版者

- 公益社団法人 日本補綴歯科学会

- 雑誌

- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.4, pp.387-408, 2013 (Released:2013-11-14)

- 参考文献数

- 66

- 被引用文献数

- 4 6

本ポジションペーパーは,義歯床用の熱可塑性樹脂を用いた部分床義歯の呼称と定義を提案し,臨床適用への指針を示すことを目的とした.(公社)日本補綴歯科学会会員から,熱可塑性樹脂を用いた部分床義歯の臨床経験を有するエキスパートパネル14名を選出した.パネル会議で検討した結果,「義歯の維持部を義歯床用の樹脂を用いて製作したパーシャルデンチャーの総称」をノンメタルクラスプデンチャー(non-metal clasp denture)と呼称することとした.ノンメタルクラスプデンチャーは,樹脂と人工歯のみで構成される剛性のない義歯と,金属構造を有する剛性のある義歯とに区分される.剛性のないノンメタルクラスプデンチャーは,金属アレルギー症例などの特別な症例を除き,現在の補綴臨床の原則に照らし合わせ最終義歯として推奨できない.剛性のあるノンメタルクラスプデンチャーは,審美領域にメタルクラスプが走行することを患者が受け入れられない場合に推奨できる.ノンメタルクラスプデンチャーの設計は,原則的にメタルクラスプを用いた部分床義歯の設計に則したものでなければならない.熱可塑性樹脂の物性は材料によって大きく異なるため,各材料の特性を考慮して臨床適用する必要がある.全般的な特徴としては,アクリルレジンよりも変色,面荒れしやすく,材料によっては破折しやすい.現時点では,樹脂の理工学的性質と義歯の治療効果と術後経過に関する研究が不十分であり,今後これらの知見が集積され本ポジションペーパーの改訂とガイドラインの策定が望まれる.

4 0 0 0 OA 運動後の入浴方法の違いが睡眠の質に及ぼす影響

- 著者

- 大平 雅子 山田 雄大

- 出版者

- 一般財団法人 日本健康開発財団

- 雑誌

- 日本健康開発雑誌 (ISSN:2432602X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.31-38, 2019 (Released:2019-10-26)

- 参考文献数

- 20

背景・目的 これまでの研究では、運動後にも全身浴を行うことが前提条件となっており、運動後に異なる入浴条件を選択した場合の生理的反応やその後の睡眠の質への効果についてまで、はっきりとは分かっていない。本研究では、激しい運動の後に全身浴とシャワー浴を実施し、入浴条件の違いがその後の睡眠の質にどのような影響を及ぼすのについて検証することを目的とした。方法 本研究の対象者は、週3回2時間以上運動を行っている学生20名である。全対象者に対しては、実験初日の1週間前から睡眠統制を実施した。対象者には、20時半から主運動を実施させた。主運動後、全身浴条件では38度の全身浴を15分間実施させ、 シャワー浴条件では38度のシャワー浴を15分間実施させた。その後、対象者には24時から7時間就床させた。また、睡眠脳波、眼電位、頤筋電位の測定結果より、睡眠段階の判定を行った。結果 就寝0~30分前において、シャワー浴条件よりも全身浴条件で副交感神経系が優位になることが明らかになった。この自律神経活動に伴い、全身浴条件では入眠潜時やN2、N3潜時が短くなる傾向が認められた。考察 激しい運動後の全身浴の実施は、時間経過と共に自律神経系の興奮を沈静化し、スムーズな入眠をもたらす可能性があることが明らかになった。しかしながら、これらの結果には統計的な差異は認められておらず、今後サンプルサイズを拡大した上で、更なる研究を進めていく必要がある。

4 0 0 0 OA 松竹蒲田撮影所における女性の映画製作への参画――女優兼脚本家、松井千枝子の活動を通して

- 著者

- 入倉 友紀

- 出版者

- 日本映像学会

- 雑誌

- 映像学 (ISSN:02860279)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, pp.144-163, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)

- 参考文献数

- 37

1925年に女優として松竹に入社した松井千枝子は、同社のスターとして人気を博す一方で、自身の二つの主演作で原作脚色を務め、脚本家としても活動した。本論考では、松井のこのような異例の活躍が、なぜ初期の松竹蒲田において可能であったのか、またその中で彼女はどのように女優としてのペルソナを獲得し、そのイメージを活用しながら脚本家としてのキャリアを形成したかを論じる。第1節では、松井が在籍した松竹蒲田撮影所の体制に着目する。1924年に同撮影所の所長に就任した城戸四郎は、脚本部の充実を図ることで、若手が積極的に議論する場を作り上げた。また、松竹では新たな現代劇の製作を模索する一方で、従来の新派悲劇的題材も脈々と受け継がれ、松井はここに女優そして脚本家としての活躍の場を見出していく。第2節では、スター女優としての松井千枝子に着目する。彼女は「第二の栗島すみ子」として人気を確立し、運命に翻弄される可憐なヒロインを得意とした。同時に、高等女学校卒で様々な芸術に通じているという当時の映画女優としては珍しい教養の高さも注目され、独自のペルソナを形成していく。第3節では、脚本家としての松井の活動を追う。松井の死後編纂された遺稿集に収録された「シナリオ」の分析を通して、彼女の描いた物語は、新派悲劇的な題材が強く引き継がれたことを示すと同時に、松井独自の世界観が表現されていることを明らかにする。

4 0 0 0 OA 100日面会交流事件

- 著者

- 小川 富之

- 出版者

- 末川民事法研究会

- 雑誌

- 末川民事法研究 = 末川民事法研究 (ISSN:24328456)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.65-77, 2018-09

- 著者

- 加藤 隆 鈴木 博

- 出版者

- 横浜国立大学教育学部附属理科教育実習施設

- 雑誌

- 横浜国立大学教育学部理科教育実習施設研究報告

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.77-97, 1992-03-27

According to MIYAKE (1978, 1982), there have been three species of the mole crabs, Hippa adactyla FABRICIUS, H. truncatifrons (MIERS) and H. pacifica (DANA) (Hippidae, Anomura, Decapoda, Crustacea) in the Japanese waters. Only one species, H. adactyla have been known from Sagami Bay. In the course of this study, the latter species, H. truncatifrons and H. pacifica were newly found from Sagami Bay, and H. truncatifrons predominates among the three species throughout the studied areas. In this study, the authors described and illustrated their distribution, variation of the body, colourations, growth rate, and feeding and mating habits. The authors also studies complete larval development of H. truncatifron. The larvae are reared in the laboratory and passed through five zoeal and one glaucothoe stages and reached to the first crab stage. All the larval and the first crab stages are described and illustrated herein, and some brief comparision and discussion with other related species are also given.

4 0 0 0 OA 藤岡換太郎 著「三つの石で地球がわかる:岩石がひもとくこの星のなりたち」

- 著者

- 星 博幸

- 出版者

- 日本地学教育学会

- 雑誌

- 地学教育 (ISSN:00093831)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.3, pp.114, 2018-01-31 (Released:2019-01-01)

4 0 0 0 OA 維持血液透析患者の栄養状態と身体機能の性別と年代別にみた代表値

- 著者

- 原 采花 河野 健一 大下 裕世 矢部 広樹 長嶋 史子 名村 晋哉 一柳 浩志 森山 善文 西田 裕介 山田 哲也

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.207-214, 2020 (Released:2020-06-19)

- 参考文献数

- 27

【目的】維持血液透析患者の栄養状態,身体機能の代表値ならびにカットオフ値を下回る患者の割合を年代別に明らかにした。【方法】670 例の維持血液透析患者に対して,患者背景,Body Mass Index(BMI),Geriatric Nutritional Risk Index(以下,GNRI),握力,膝伸展筋力,通常歩行速度,Short Physical Performance Battery(以下,SPPB)を横断的に調査した。サンプルサイズの妥当性を確認し,代表値の算出とカットオフ値を下回る患者の割合を年代間で比較した。【結果】50 歳以上の年代では十分なサンプルサイズを設定できた。GNRI,握力,膝伸展筋力,歩行速度,SPPB はいずれも年代が高いほど低値で,80 歳代においてカットオフ値を下回る割合が高かった。【結論】維持血液透析患者の栄養状態,身体機能の年代別代表値と高齢患者における低下の実態を示すことができた。

4 0 0 0 OA 昆虫をモチーフとしたユニークなイメージが表象しているプチダノンの食品パッケージ

- 著者

- 高田 兼太

- 出版者

- 伊丹市昆虫館

- 雑誌

- 伊丹市昆虫館研究報告 (ISSN:21877076)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.1-3, 2023-03-31 (Released:2023-07-20)

4 0 0 0 OA 上座仏教徒社会ミャンマーにおける「出家」の挑戦 : 贈与をめぐる出家者/在家者関係の動態

- 著者

- 藏本 龍介

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.4, pp.492-514, 2014-03-31 (Released:2017-04-03)

- 被引用文献数

- 1

上座仏教の出家生活は、社会から離れることを重要な前提とする一方で、社会からの布施に依拠しなければ成立しえないというアンビバレントな特徴をもつ。M.モースの『贈与論』に依拠するならば、こうした出家生活は、成立不可能なものである。なぜなら出家者は布施を受け取ることによって、社会に対して負債を負うことになるからである。実際、上座仏教徒社会の民族誌が明らかにしているのは、社会との贈与交換関係に組み込まれざるをえない出家者の姿である。それでは「出家」という生き方は、不可能なものなのか。いいかえれば、<世俗=贈与交換の世界>を超えることは可能なのか。この問題を明らかにするためには、出家者の視点から社会との関係を捉え直す必要がある。そこで本論文では、ミャンマー(ビルマ)のT僧院を事例として、「出家」を目指す試行錯誤とその帰結を分析する。こうした作業を通じて、上座仏教における教義と実践の複雑で動態的な関係を浮き彫りにすることが本論文の目的である。まず、T僧院がどのように設立され、何を目的としているかを分析する。そしてT僧院においては、「出家」を実現することこそが、出家者だけでなく在家者をも利することになるという、独特な布教観がみられることを示す。次にこうした<出家=布教>の挑戦は、具体的には(1)「森」に住む、(2)社会と贈与交換関係を築くことの拒絶という、徹底した社会逃避的な態度として現れていることを確認する。最後に、実際にT僧院はミャンマー社会にどのように受け入れられているかを分析する。そしてT僧院の<出家=布教>という挑戦は、仏教に目覚めた都市住民と結びつくことによって、出家者についてまわる(1)経済的リスクと(2)崇拝対象となるリスクを回避しえていることを示す。このようにT僧院の事例は、「出家」という形式が、出家者と在家者双方の努力と理解によって実現可能であるということを示唆している。

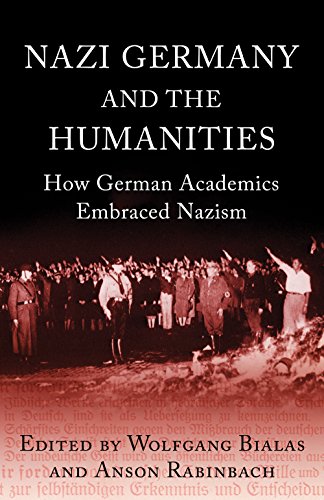

- 著者

- [edited by] Wolfgang Bialas and Anson Rabinbach

- 出版者

- Oneworld

- 巻号頁・発行日

- 2014

4 0 0 0 OA 近縁外来種との交雑による在来種絶滅のメカニズム(<特集1>生物学的侵入の分子生態学)

- 著者

- 河村 功一 片山 雅人 三宅 琢也 大前 吉広 原田 泰志 加納 義彦 井口 恵一朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.131-143, 2009-07-31 (Released:2017-04-20)

- 参考文献数

- 81

- 被引用文献数

- 9

近縁外来種と在来種の交雑は外来種問題の一つであるだけでなく、希少種問題の一つでもある。この問題は決して異種間に限られたものではなく、在来個体群の絶滅という観点から見れば、近縁種から同種の地域個体群にまで渡る幅広い分類学的カテゴリーに該当するものである。近縁外来種と在来種の交雑は遺伝子浸透の程度と在来種の絶滅の有無により、I)遺伝子浸透を伴わない在来種の絶滅、II)遺伝子浸透はあるものの在来種は存続、III)遺伝子浸透により在来種は絶滅の3つに分類される。この中で在来種の絶滅を生じるのはIとIIIの交雑であるが、いずれも交雑の方向性の存在が重要視されている。本稿ではタイリクバラタナゴとニッポンバラタナゴの交雑を材料に、IIIの交雑における在来亜種の絶滅と遺伝子浸透のメカニズムについて調べた研究を紹介する。野外調査と飼育実験により、交雑による個体群の遺伝的特徴の変化、配偶行動における交雑の方向性の有無、遺伝子型の違いによる適応度の違いの3点について調べたところ、1)交雑個体の適応度は在来亜種より高いが雑種強勢は存在しない、2)繁殖行動において亜種間である程度の交配前隔離が存在、3)在来亜種の絶滅は交雑だけでなく、適応度において交雑個体と外来亜種に劣る事により生じる、4)遺伝子浸透は在来亜種の絶滅後も継続する、の4点が明らかとなった。これらの事から外来亜種の侵入による在来亜種の絶滅は、外来亜種の繁殖率の高さに加え、交雑個体における妊性の存在と適応度の高さが主な要因である事がわかった。ここで特記すべき点として、交雑の方向性の決定様式と遺伝子浸透の持続性が挙げられる。すなわち、バラタナゴ2亜種における交雑は個体数の偏りによる外来亜種における同系交配の障害により生じるが、交雑の方向性は従来言われてきた様な亜種間での雌雄の交配頻度の違いではなく、雑種と外来亜種の間の戻し交雑により生じ、この戻し交雑が遺伝子浸透を持続させる可能性が高い事である。今後の課題としては、野外個体群におけるミトコンドリアDNAの完全な置換といった遺伝子間での浸透様式の違いの解明が挙げられる。この問題の解明に当たっては進化モデルをベースとしたシミュレーションと飼育実験により、ゲノムレベルで適応度が遺伝子浸透に与える影響を考察する必要がある。

4 0 0 0 IR Tim Burtonとアメリカン・ゴシックの伝統 : 『シザーハンズ』を中心に

- 著者

- 君塚 淳一 キミズカ ジュンイチ KIMIZUKA Junichi

- 出版者

- 茨城大学教育学部

- 雑誌

- 茨城大学教育学部紀要. 人文・社会科学・芸術

- 巻号頁・発行日

- no.60, pp.77-83, 2011

4 0 0 0 OA 南北朝期における信濃国管轄権の推移についての再検討

- 著者

- 花岡 康隆

- 出版者

- 法政大学史学会

- 雑誌

- 法政史学 = 法政史学 (ISSN:03868893)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, pp.25-49, 2008-09-30

4 0 0 0 OA 研究開発税制と政令委任 : 試験研究費に関する東京地裁令和3年4月13日判決を中心に

- 著者

- 渡辺 徹也 Tetsuya Watanabe

- 出版者

- 同志社法學會

- 雑誌

- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.3, pp.1259-1289, 2022-06-30

田中治教授 古稀記念論集

4 0 0 0 OA 「Swimmer Tracking System」の開発

- 著者

- 小野 真介 加藤 喬 古山 純子 田靡 雅基

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.3, pp.579-586, 2019 (Released:2019-04-26)

- 被引用文献数

- 1

水泳中継においてカメラ映像から選手をリアルタイムトラッキング(追跡)し,その位置や速度を計算・表示する“スイマートラッキングシステム”をパナソニックと共同開発,実現した.プールでのトラッキングは,水面や水しぶきとの切り分け,泳ぎ方の違いなどさまざまな課題があったが,本開発ではそれらを解決し安定したデータ検出を実現した.水泳競技は映っている選手が誰かを判別しづらいが,検出された選手位置データを用いて,泳いでいる選手へのマーカ表示であったり,コースごとの選手のスピード表示であったりなど新しい演出の実現に至った.例えば先頭の泳者と二番手の泳者のスピードを比較することで,「ゴールまでには追いつきそうだ」,「全然追いつかない」といった新たな目線で競技を楽しむことができ,次世代の水泳中継を実現した.

4 0 0 0 OA セフトリアキソンが原因と疑われた薬剤性血小板減少症の1例

- 著者

- 立石 裕樹 宮内 善豊 宮津 大輔 田中 博和 渡邊 裕之

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.6, pp.599-600, 2022-11-01 (Released:2022-11-01)

- 参考文献数

- 6