- 著者

- 寺木 祐一

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.147-154, 2014-03-01 (Released:2017-02-10)

2 0 0 0 OA 粗視化と "大偏差統計力学"

- 著者

- 藤坂 博一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.6, pp.423-430, 1999-06-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 20

粗視化は統計力学のもっとも基本的な考え方であり, 複雑な現象から粗視化によって簡明な法則を抜き出すことができる. 対象とする1023個もの大自由度系から圧力, 温度, 体積などの少数個の統計量の間の関係を与える熱力学はその典型的な例である. 熱平衡系に限らず, さまざまな分野で観測されるフラクタルや発達した乱流で観測される相似性は, 粗視化スケールの変化に伴ってみられる統計法則である. このように, 粗視化は熱平衡系に限らず, 非平衡系においても基本的で重要な概念である. また, 非平衡系では間欠性のような平均値からの大きな揺らぎが観測される例が多い. 本稿では, このような揺らぎを扱うための, 時間的粗視化に基づく大偏差統計を用いた新しい解析法について紹介したい

2 0 0 0 OA 高血圧における三黄瀉心湯振り出し薬の効果

- 著者

- 堀野 雅子

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1-2, pp.41-46, 2002-03-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

傷寒論, 金匱要略において, 振り出し薬として唯一記載されているのは, 傷寒論の大黄黄連瀉心湯である。振り出し薬とした意味は, 緊急性が要求されているからであろうと思われる。筆者は, 大黄, 黄連, 黄苓三味の瀉心湯の振り出し薬を当院受診の高血圧患者32名 (男性5名, 女性27名) に使用し, 服用前, 服用後30分間経時的に血圧測定した。その結果, 収縮期圧10mmHg以上の降圧効果は, 全体の68.8%であった。平常時, 陽実証と思われない人においても降圧効果があった。今回の投与において, 下痢をした人はいなかった。振り出し薬は瀉下作用よりも, 鎮静作用が強調されていると思われた。緊急的に血圧上昇した場合の降圧剤として有用と思われる。

2 0 0 0 OA 仙台南西部に分布する東北日本太平洋側標準層序としての中・上部中新統および鮮新統

- 著者

- 藤原 治 鈴木 紀毅 林 広樹 入月 俊明

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.Supplement, pp.S96-S119, 2013-08-15 (Released:2014-03-21)

- 参考文献数

- 135

- 被引用文献数

- 9

本巡検では,東北日本の太平洋側新第三系の標準地域としての宮城県仙台市から名取市にかけて分布する新第三系を見学する.見学の要点は,シーケンス層序と奥羽山脈発達史などの研究成果を念頭においた観察にある.最下位の茂庭層では,同時期の地層では例の少ない岩礁性動物群化石を見る.時間が許せば,茂庭層-旗立層境界に見られる海緑石層を見学し,東北日本で同時期に海緑石層が形成されていた一端を紹介する.名取川下流の露頭が本巡検の主要な見学地で,これまでの巡検で詳細には紹介されたことがない,旗立層と綱木層の不整合と堆積サイクルを見学する.この見学地は,フィッション・トラック年代の測定用試料を採集した露頭でもあるため,旗立層・綱木層の見学地としては模式地に匹敵する重要地点である.青葉山丘陵の見学地点では,綱木層と梨野層の境界を見学する.梨野層は白沢カルデラの東縁を構成する地層とされるが,綱木層との層序関係については不整合か整合か決着していない.最後に,仙台層群を観察する.下位の名取層群とは対照的に水平層となっていることが分かるほか,竜の口層から向山層への層相変化を見ることができる.

2 0 0 0 OA 我が国における高齢者の摂食・嚥下障害に対する作業療法実践の文献研究

- 著者

- 村仲 隼一郎 島田 浩輝 植田 友貴 水野 健 大石 實

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.239-247, 2020-04-15 (Released:2020-04-15)

- 参考文献数

- 47

本研究は,高齢者の摂食・嚥下障害事例報告の作業療法実践を分析し,今後の作業療法のあり方について考察するとともに,当該分野における作業療法の専門性確立の一助とすることを目的とした.文献検索の結果,25件が分析対象となりアブストラクトテーブルを作成した.また,介入内容は出現頻度順で示しICFで分類した.その結果,心身機能・構造では17種類,活動と参加では8種類,環境因子は5種類の介入内容に分類された.一方で,個人因子に対しての明らかな作業療法実践はなかった.したがって,今後の摂食・嚥下領域における作業療法のあり方は,心身機能・構造に偏重しすぎず,個人因子に十分に配慮した作業療法実践の必要性が示唆された.

2 0 0 0 OA 酸・塩基相互作用による顔料分散技術の開発

- 著者

- 筒井 晃一 小林 敏勝 西沢 宏司 上野 太三郎 景山 洋行

- 出版者

- 一般社団法人 日本レオロジー学会

- 雑誌

- 日本レオロジー学会誌 (ISSN:03871533)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.5, pp.267-273, 1997-12-15 (Released:2012-11-20)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2 2

Pigment dispersion technology plays an important role in attaining basic coating qualities such as a ”high quality appearance” and ”high durability”. Authors' experiments have quantitatively proved that a basic principle in pigment dispersion was an ”acid-base interaction between pigment and resin” in either non-aqueous or aqueous mediums, by optical and rheological measurements of pigment dispersions. These dispersions were prepared from pigments, acid-base characteristics of which were measured by a new method developed in our laboratory.A conventional pigment dispersing resin, called an ”amphoteric resin”, was also developed using a new idea that any conventional pigment having a variety of acid-base characteristics must be well dispersed, when a resin containing both acid and base functions was used.Pigments with almost no acid and/or base characteristic could be, however, well dispersed when the pigments were surface modified to have either an acid or base characteristic by plasma surface treatment. This result also supported that the ”acid-base interaction” was important in pigment dispersion.

2 0 0 0 OA 産褥早期の足湯が乳頭形態と乳頭・乳輪の状態に及ぼす影響

- 著者

- 小島 德子

- 出版者

- 一般社団法人 日本助産学会

- 雑誌

- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.92-102, 2019 (Released:2019-06-30)

- 参考文献数

- 31

目 的産褥早期に直接授乳をしている褥婦への足湯を継続して行い,乳頭形態と乳頭・乳輪の状態に及ぼす影響を定性的に評価し検討する。対象と方法対象は,産褥早期に直接授乳をする褥婦25名で,無作為割り付けによる足湯群14名とコントロール群11名の2群間比較を行った。評価指標は,ピンチテストによる乳頭形態の判別と触診による乳頭・乳輪の状態とした。本研究は,愛知医科大学看護学部倫理委員会の承認を得て実施した。結 果仮性陥没乳頭が正常乳頭に変化した日(中央値(範囲))は,足湯群2.0(2~3)日(n=5),コントロール群4.5(4~5)日(n=4)であり(p<.05),扁平乳頭が正常乳頭に変化した日は,足湯群2.0(2~3)日(n=6),コントロール群4.0(3~4)日(n=5)であった(p<.05)。乳頭「硬」が「軟」に変化した日は,足湯群2.0(2~3)日(n=8),コントロール群4.5(3~5)日(n=6)であり(p<.01),乳輪「硬」が「軟」に変化した日は,足湯群3.0(2~4)日(n=3),コントロール群4.0(4~4)日(n=1)であった。乳輪浮腫の状態が消失した日は,足湯群3.0(3~3)日(n=2),コントロール群4.5(4~5)日(n=2)であった。乳頭形態・乳輪の状態が「問題なし」(n=5),乳頭「軟」(n=11),乳輪「軟」(n=21)の各該当者は,両群ともに産褥5日間その乳頭形態及び乳頭・乳輪の状態に変化はなかった。結 論産褥早期の褥婦への足湯により,仮性陥没乳頭・扁平乳頭は正常乳頭に,乳頭・乳輪は柔らかい状態へとコントロール群よりも早期に変化し,乳輪浮腫は早期に消失した。このことから,産褥早期の足湯は,褥婦の乳頭形態と乳頭・乳輪の状態に良い影響を及ぼすことが示唆された。

2 0 0 0 OA 内発的動機づけの過小評価に及ぼす事前警告の効果

- 著者

- 北神 慎司 村山 航 坂口 結香 武野 全恵 井関 紗代

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第17回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.26, 2019 (Released:2019-10-28)

メタ動機づけに関する先行研究において,金銭的報酬などの外発的動機づけを伴わない課題を行った後の内発的動機づけの自己評価に比べて,課題を行う前の予測的な自己評価が一貫して低いことがさまざまな実験によって示されている。すなわち,内発的動機づけは過小評価される傾向があることが明らかとなっており,これはメタ認知が概して不正確である知見と一致するものである。本研究では,課題前の内発的動機づけの予測的な自己評価を行う前に,「内発的動機づけが過小評価されやすい」ことを事前警告として教示することによって,過小評価が修正されうるかどうかを検討することを目的として実験を行った。その結果,事前警告の効果は現れず,課題に対する自己評価だけでなく課題成績においても内発的動機づけは過小評価されることが示された。つまり,先行研究の知見とあわせると,このような現象は極めて頑健であると考えられる。

2 0 0 0 OA 病院調理従事者におけるノロウイルス対策 —迅速抗原検査とリアルタイムPCR検査の比較—

- 著者

- 北川 誠子 藤井 哲英 二宮 洋子 河口 豊 平田 早苗 東田 志乃 寺田 喜平

- 出版者

- 一般社団法人 日本環境感染学会

- 雑誌

- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.6, pp.418-421, 2015 (Released:2016-01-26)

- 参考文献数

- 10

調理従事者からのノロウイルス感染集団発生は,特に病院などでは注意が必要である.病院調理従事者のべ370便検体について,イムノクロマト法による迅速抗原検査を実施した.またその1ヶ月以内に本人で嘔吐下痢症状のあった職員および陽性者はリアルタイムPCRで測定した.その結果,迅速抗原検査の陽性者はいなかったが,リアルタイムPCR法で2/44名が陽性であり,陰性化するまで1ヶ月以上かかった.迅速抗原検査法は簡便であるが,無症状の健康成人に対するスクリーニング検査では漏れのある可能性を示した.スクリーニングよりも現場で手指衛生の教育や徹底が重要である.

2 0 0 0 OA 丹田呼吸法は前部前頭前野とセロトニン神経を活性化する

- 著者

- 有田 秀穂

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.11, pp.1279-1280, 2012 (Released:2012-11-29)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 4 5

To gain insight into the neurophysiological mechanisms involved in Zen meditation, we evaluated the effects of abdominal (Tanden) breathing in novices. We investigated hemodynamic changes in the prefrontal cortex (PFC), an ttention-related brain region, using 24-channel near-infrared spectroscopy during a 20-munite session of Tanden breathing in 15 healthy volunteers. We found that the level of oxygenated hemoglobin in the anterior PFC was significantly increased during Tanden breathing, accompanied by a reduction in feeling of negative mood compared to before the meditation session. Electroencephalography (EEG) revealed increased alpha band activity and decreased theta band activity during Tanden breathing. EEG changes were correlated with a significant increase in whole blood serotonin (5-HT) levels. These results suggest that activation of the anterior PFC and 5-HT system may be responsible for the improvement of negative mood and EEG signal changes observed during Tanden breathing.

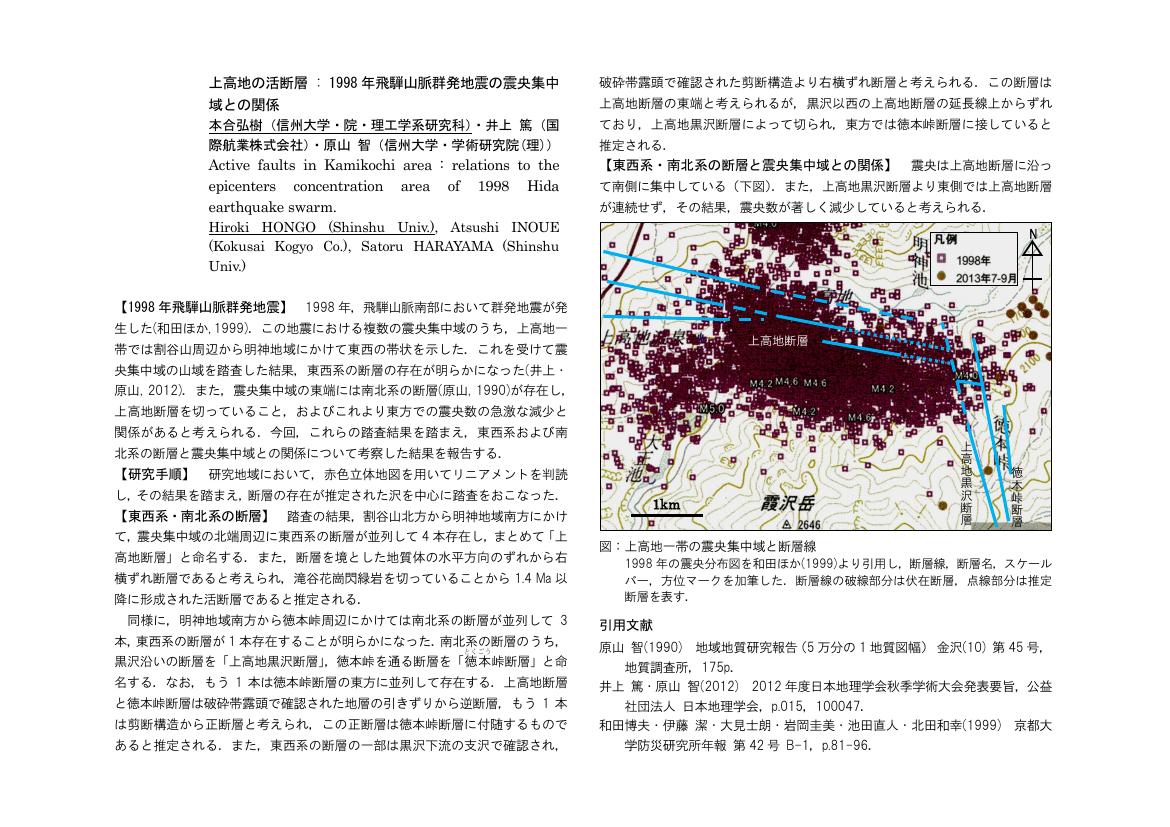

2 0 0 0 OA 上高地の活断層 : 1998年飛騨山脈群発地震の震央集中域との関係

- 著者

- 本合 弘樹 井上 篤 原山 智

- 出版者

- The Geological Society of Japan

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- pp.448, 2015 (Released:2016-03-31)

2 0 0 0 OA 研究のスポット

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.8, pp.526-531, 1987-08-25 (Released:2009-05-25)

- 著者

- Atsushi Hinenoya Sharda Prasad Awasthi Noritomo Yasuda Ayaka Shima Hirofumi Morino Tomoko Koizumi Toshiaki Fukuda Takanori Miura Takashi Shibata Shinji Yamasaki

- 出版者

- National Institute of Infectious Diseases, Japanese Journal of Infectious Diseases Editorial Committee

- 雑誌

- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.4, pp.276-279, 2015 (Released:2015-07-22)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 8 21

In this study, we evaluated and compared the antibacterial activity of chlorine dioxide (ClO2) and sodium hypochlorite (NaClO) on various multidrug-resistant strains in the presence of bovine serum albumin and sheep erythrocytes to mimic the blood contamination that frequently occurs in the clinical setting. The 3 most important species that cause nosocomial infections, i.e., methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa (MDRP), and multidrug-resistant Acinetobacter baumannii (MDRA), were evaluated, with three representative strains of each. At a 10-ppm concentration, ClO2 drastically reduced the number of bacteria of all MDRP and MDRA strains, and 2 out of 3 MRSA strains. However, 10 ppm of NaClO did not significantly kill any of the 9 strains tested in 60 seconds (s). In addition, 100 ppm of ClO2 completely killed all MRSA strains, whereas 100 ppm of NaClO failed to significantly lower the number of 2 MRSA strains and 1 MDRA strain. A time-course experiment demonstrated that, within 15 s, 100 ppm of ClO2, but not 100 ppm of NaClO, completely killed all tested strains. Taken together, these data suggest that ClO2 is more effective than NaClO against MRSA, MDRP, and MDRA, and 100 ppm is an effective concentration against these multidrug-resistant strains, which cause fatal nosocomial infections.

2 0 0 0 OA 依存症について考える (2) --健全な人間関係の重要性--

- 著者

- 土居 充夫

- 出版者

- 大阪経大学会

- 雑誌

- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.2, pp.121, 2019 (Released:2019-10-22)

2 0 0 0 OA アフォキソラネルの犬ニキビダニ症6例に対する治療効果

- 著者

- 飯島 裕子 伊藤 直之 木村 祐哉

- 出版者

- 日本獣医皮膚科学会

- 雑誌

- 獣医臨床皮膚科 (ISSN:13476416)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.83-87, 2018 (Released:2018-06-28)

- 参考文献数

- 11

犬ニキビダニ症の6例(汎発性5例,局所性1例)に,アフォキソラネル2.7–5.6 mg/kgを初診時に経口投与し,その後は3–6週間隔で投与して効果を評価した。ニキビダニの陰転に必要な投与回数は,2例が1回,3例が2回,1例が3回だった。皮膚病変は,初診から4–12週間で全症例が回復した。飼育者への聞き取りと再診時の身体検査で,有害事象はなかった。全症例が最終診察から6ヶ月以上経過し,臨床症状の再発は認めていない。アフォキソラネルの投与は,犬ニキビダニ症の治療に有効であることが確認された。

2 0 0 0 OA 深層学習法による源氏絵の流派推定

- 著者

- 加藤 拓也 稲本 万里子 小長谷 明彦

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第32回全国大会(2018)

- 巻号頁・発行日

- pp.2D105, 2018 (Released:2018-07-30)

源氏絵とは,『源氏物語』を題材とした絵画の総称である.源氏絵の絵師には土佐派をはじめ狩野派,岩佐派,など多数の流派があり,各流派独自の個性がある.これまでに見つかった作品にはどの流派の絵師が描いたかわからないものがあり,美術史の専門家たち中でも意見が分かれている.そのため新たな知見から流派を判断する手法が望まれる.近年,深層学習の一種である畳み込みニューラルネットワークの画像分類能力の向上は著しく,一部の分野では人間よりも高いという報告もある.深層学習では特徴量がデータから学習されるため,これまで人間が発見していない特徴量に基づく分類をすることが期待できる.本稿では,深層学習による物体検出手法を用いて顔を自動認識し,畳み込みニューラルネットワークにより流派を推定する.5分割交叉検証を行った結果,96.5%の精度で分類することに成功した.

2 0 0 0 OA 腰椎椎間板ヘルニア患者の罹患側および非罹患側における傍脊柱筋断面積の比較

- 著者

- 井上 大輔 宮本 定治 惠飛須 俊彦 藤尾 圭司

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.H2-193_2, 2019 (Released:2019-08-20)

【はじめに、目的】腰椎椎間板ヘルニア(LDH)患者では多裂筋の組織学的変化が報告され、罹患側にて萎縮が生じる可能性が示されている。一方、MRI画像を用いて多裂筋の萎縮を示した報告も散見されるが、罹患高位と萎縮が生じる明確な部位については一定の見解が得られていない。また、多裂筋を除く傍脊柱筋を検討した研究は少なく、ヘルニアが傍脊柱筋に及ぼす影響は不明である。本研究の目的はLDH患者において傍脊柱筋の筋断面積(CSA)を測定し、罹患高位と萎縮との関連性を明らかにすることである。【方法】対象は 2013年4月から2018年4月に当院整形外科を受診した腰痛を有するLDH患者63名(L4-5:32名、L5-S1:31名、年齢36.8±8.3歳、罹病期間3.4±4.0ヶ月)であった。両側性の下肢症状、多椎間のヘルニア、腰部の手術既往を有する者などは除外した。CSAはMRI画像にてCraigらの報告に準じ、L1からL5の下部椎骨終板およびL5からS1の上部椎骨終板の計7スライスを用い、大腰筋、腰方形筋、脊柱起立筋、多裂筋を罹患側と非罹患側で計測した。得られた各CSAはL4上縁椎体面積で除し正規化した。統計処理は、各スライスの罹患側と非罹患側におけるCSAの比較をMann-WhitneyのU検定およびχ2適合度検定を用い、有意水準は5%とした。【結果】L4-5ヘルニア患者ではL4、L5上縁、L5下縁、S1で、L5-S1ヘルニア患者ではL5上縁、L5下縁、S1で罹患側の多裂筋CSAは非罹患側と比較して有意に低値を示した(p<0.05)。また、L4-5ヘルニア患者ではL4、L5上縁、L5下縁、S1で、L5-S1ヘルニア患者ではL5上縁、L5下縁、S1で罹患側の多裂筋が萎縮している割合が有意に高かった(p<0.01)。一方、大腰筋、腰方形筋、脊柱起立筋は全てのスライスにて罹患側と非罹患側で有意差を認めなかった。【結論(考察も含む)】L4-5およびL5-S1ヘルニア患者において罹患側の多裂筋に萎縮を認めた。多裂筋は棘突起と同高位の脊髄神経後枝内側枝から分節性に神経支配を受けるため、罹患高位に一致した萎縮が生じた可能性がある。LDH患者では多裂筋の筋線維サイズが罹患側で有意に減少すると報告されており、MRI画像上のCSAにおいても組織学的変化が反映されたと考えられた。また、本研究では罹患高位に隣接する多裂筋にも萎縮を認めた。対象者は全例で腰痛を有しており、不活動やreflex inhibitionにより萎縮が生じた可能性がある。一方、大腰筋、腰方形筋、脊柱起立筋は筋の形状や神経分布形態などの観点からヘルニアの影響は受けにくいと推察された。今回の検討により、腰痛を有する単椎間のLDH患者は、罹患側の罹患高位および隣接椎体の多裂筋に萎縮が生じる可能性が示唆された。【倫理的配慮,説明と同意】本発表はヘルシンキ宣言を遵守し、当院倫理審査委員会の承認(承認番号:第30-60号)を得ている。

- 著者

- JANAPATI Jayalakshmi SEELA Balaji Kumar LIN Pay-Liam WANG Pao. K. TSENG Chie-Huei REDDY K. Krishna HASHIGUCHI Hiroyuki FENG Lei DAS Subrata Kumar UNNIKRISHNAN C. K.

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- pp.2020-015, (Released:2020-02-01)

- 被引用文献数

- 37

We made an effort to inspect the raindrop size distribution (RSD) characteristics of Indian Ocean and Pacific Ocean tropical cyclones (TCs) using ground-based disdrometer measurements from observational sites in India and Taiwan. Five TCs (2010-2013) from the Indian Ocean and six TCs (2014-2016) from the Pacific Ocean were measured using particle size and velocity disdrometers installed in south India and south Taiwan, respectively. Significant differences between the RSDs of Indian Ocean and Pacific Ocean TCs are noticed. For example, a higher number of small drops is observed in Indian Ocean TCs, whereas Pacific Ocean TCs have more mid-size and large drops. RSDs of Pacific Ocean TCs have higher mass-weighted mean diameter and lower normalized intercept parameter than Indian Ocean TCs. RSD values quantified based on rainfall rate and precipitation types also showed similar characteristics between Indian Ocean and Pacific Ocean TCs. The radar reflectivity and rainfall rate (Z-R) relations and shape and slope (μ-Λ) relations of both oceanic (Indian and Pacific) TCs are found to be distinctly different. Possible causes for the dissimilarities in RSD features between Indian Ocean and Pacific Ocean TCs are due to relative differences in water vapor availability and convective activity between TCs in these two oceanic basins.

2 0 0 0 OA 事例研究: 劇団四季 -文化とマーケティングの融合-

- 著者

- 川又 啓子

- 出版者

- Japan Association for Cultural Economics

- 雑誌

- 文化経済学 (ISSN:13441442)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.55-62, 1998-05-31 (Released:2009-12-08)

- 参考文献数

- 26

本稿は、松竹、東宝に並び称されるほどの演劇興行会社へと商業的に成功した劇団四季の事例研究論文である。劇団のこれまでの歩みを概観した後に、劇団四季という組織の運営形態に検討を加え、最後に顧客とのコミュニケーション行為としての劇団四季のマーケティング戦略を分析し、芸術性と営利性という二律背反的関係を超えた文化・芸術活動とマーケティングの融合について検討を加えるものである。

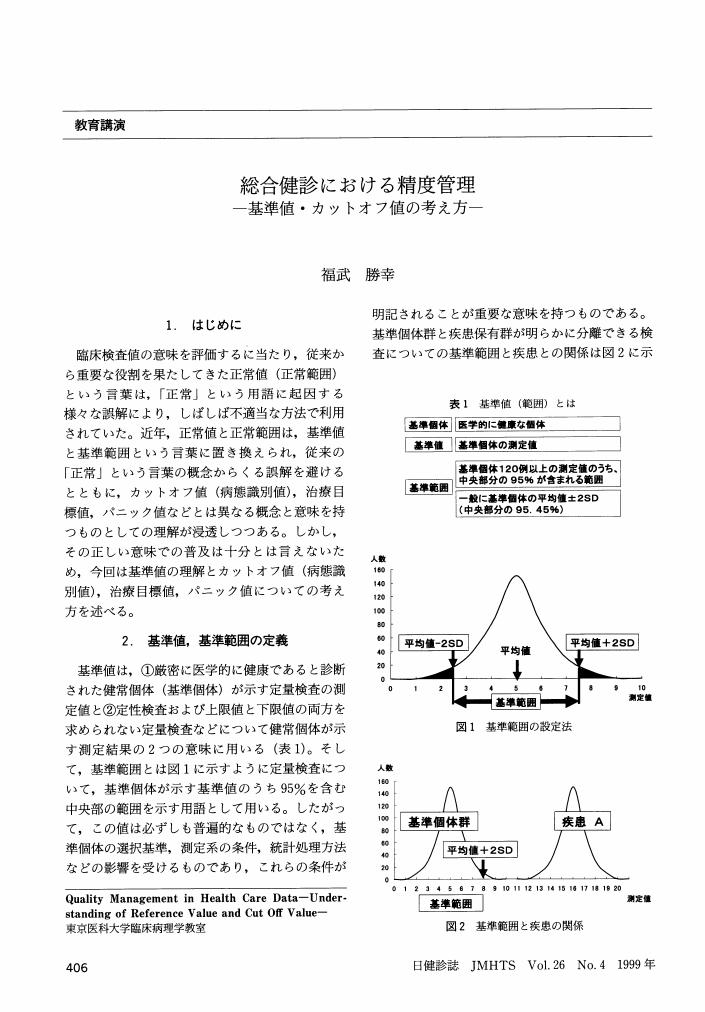

2 0 0 0 OA 講演 総合健診における精度管理

- 著者

- 福武 勝幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本総合健診医学会

- 雑誌

- 日本総合健診医学会誌 (ISSN:09111840)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.406-409, 1999-12-20 (Released:2010-09-09)

- 被引用文献数

- 2