4 0 0 0 OA 高知よさこい祭り前史にみるシンボル・イメージの創造-<よさこい節>の歴史的展開を通して-

- 著者

- 高橋 美樹

- 出版者

- 高知大学教育学部

- 雑誌

- 高知大学教育学部研究報告 (ISSN:1346938X)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.1-10, 2007-03

4 0 0 0 OA 病院で使用される皿の形状が料理の量感に及ぼす影響について

- 著者

- 笠原 優子 松浦 早紀 庄山 茂子

- 出版者

- 人間‐生活環境系学会

- 雑誌

- 人間‐生活環境系シンポジウム報告集 人間−生活環境系学会 (ISSN:24348007)

- 巻号頁・発行日

- pp.111-112, 2021 (Released:2022-12-03)

- 参考文献数

- 3

食欲の低下した患者の病院食に適した皿の大きさや形状を明らかにするため、大きさの異なる「丸皿・リム無」、「丸皿・リム有」、「正角皿・リム無」、「正角皿・リム有」の皿にハンバーグを盛り、量感‹大きさ›の印象に違いがみられるか検討した。デルブーフ錯視の効果により皿の直径および1辺に対するハンバーグの直径比が0.45~0.55付近を境に、大きい皿ほどハンバーグは小さく見えると評価された。同じ大きさの皿では、リム有よりリム無の方が、正角皿より丸皿の方が、やや小さく見えると評価された。

- 出版者

- [คมคาย ชาญนุวงศ์]

- 巻号頁・発行日

- 1996

4 0 0 0 OA 大衆文化・エリート文化・ロレンス

- 著者

- 糸多 郁子

- 出版者

- THE D. H. LAWRENCE SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- D・H・ロレンス研究 (ISSN:13422405)

- 巻号頁・発行日

- vol.1999, no.9, pp.3-16, 1999-03-25 (Released:2009-08-21)

- 参考文献数

- 36

The period when D.H. Lawrence produced his works saw the great expansion of the literary market. The change in the market turned books into commodities which were enjoyed not only by an intellectual minority but also by mass people. And the vast consumption of literary works caused the appearance of the dichotomy between serious literature and popular literature.The dichotomy, however, originated from the discussions about mass culture among intellectuals who were afraid of the political advance of the working-class and the lower-middle-class people. In the theories mass society was regarded as a deteriorated society, and mass culture its symbol.Lawrence, after the middle of 1915, began to despise mass culture and consider himself a writer for an intellectual minority, but his chronic poverty sometimes forced him to try to become a popular writer. The fact that the elements of popular literature can be discovered in his works indicates that the dichotomy must be called into question, and that his works should be studied in the broader cultural context which comprehends both elite culture and mass culture.

- 著者

- 藤本 悠吾 中川 慧

- 雑誌

- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-06

4 0 0 0 金融オプション価格計算のための初期分布生成を伴う量子GAN

- 著者

- 佐野 裕一 古賀 亮佑 阿部 真也 中川 慧

- 雑誌

- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-06

4 0 0 0 最適輸送理論とリッチ曲率による金融ネットワークリスクの定量化

- 著者

- 赤松 朋哉 中川 慧

- 雑誌

- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-06

4 0 0 0 OA 創造的思考における「あたため」の効果に関する文献の紹介

- 著者

- 阿部 慶賀

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.225-235, 2010 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 26

4 0 0 0 OA 毛沢東の革命的戦争論

- 著者

- 田畑 忍 Shinobu Tabata

- 出版者

- 同志社法學會

- 雑誌

- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.1-26, 1967-01-31

論説

4 0 0 0 OA 恋愛関係における排他性の研究

- 著者

- 増田 匡裕

- 出版者

- The Japanese Group Dynamics Association

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.164-182, 1994-11-30 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 6 4

The present study examined exclusivity in heterosexual romantic relationships and its effects on the possibility of the maintenance of these relationships. More than others, romantic relationships are characterized by exclusivity, which establishes the boundary of a romantic group. This aspect of romantic relationships can be inferred from the manner in which people act toward the other, namely, the ritual acts which define the relationship as exclusive and proscribe extradyadic ties of the same kind. The nature of these rituals depends on the larger and the mini-culture peculiar to the dyad. From this perspective, exclusivity is reflected in the extent which individuals would accept their partner or themselves participating in extradyadic heterosexual relations. Hence, dyadic exclusivity can take one of four values: high-high, high-low, low-high, and low-low. A questionnaire was administered to one-hundred-thirty-six couples which allowed us to classify them into the above four types and to assess perceived dyadic stability. Exclusivity was found to have considerably less impact on stability for the male partner than for the female partner. Females regarded high exclusivity as indispensable, whereas males gave most weight to both partners agreeing about the proper degree of exclusivity. Agreement between partners about exclusivity, however, is relatively hard to occur after short acquaintance. These and other findings suggest that exclusivity is an important factor not only for explaining the cohesiveness of romantic dyads but also for understanding their development.

4 0 0 0 OA 大豆種子の組織破壊が加水加熱時のトリプシンインヒビター失活に及ぼす影響

- 著者

- 盛永 宏太郎

- 出版者

- 社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.416-421, 2001-06-15 (Released:2010-01-20)

- 参考文献数

- 11

大豆種子の組織を破壊した後,加水膨潤と加熱を行い組織破壊の程度がTIの熱失活に与える影響を調べて次の所見を得た.(1) 膨潤丸大豆と磨砕大豆に0.05Mリン酸緩衝液(pH 7.6)を加えて沸騰水浴中で20分間加熱したところ,いずれも膨潤丸大豆に残存するTI活性の方が磨砕大豆のTIよりも小さい値になった.そしてその値は120℃ 30分間加圧加熱したときの磨砕大豆の残存TI活性値に匹敵するものであることを認めた.(2) 丸大豆と破砕大豆微粉にリン酸緩衝液を加えて吸水膨潤後に沸騰水浴中で加熱したところ,加熱約5分までは微粉のTIの方が急激に熱失活した.そして両者共に,加熱5分後のTI活性は大豆1mg当たり,生大豆の約1/10相当する数単位になった.しかしそれ以後は微粉のTIは下げ止まりの傾向を示すのに対して,丸大豆はさらに減少し加熱20分後には破砕大豆のTIの約1/2にまで減少した.(3) リン酸緩衝液を加えて吸水膨潤した丸大豆と破砕大豆微粉を20分間加熱したところ,80℃以下の温度では,TI活性減少率は微粉の方が大きかったが,80℃以上では,丸大豆の方が大きくなった.(4) 破砕大豆にリン酸緩衝液を加えて吸水膨潤後に沸騰水浴中で20分間加熱したところ,微細に粉砕した大豆のTIほど熱失活しなくなった.しかし粒径1mm程度で限界に達し,それ以上に粉砕してもさらなる差異は生じなかった.(5) 圧扁大豆にリン酸緩衝液を加えて吸水膨潤後に沸騰水浴中で20分間加熱したところ,圧扁の程度が増すほどTIは熱失活しなくなった.(6) 剥皮した大豆を150℃ 20分焙煎すると剥皮処理を行うことでTIが熱失活しなくなる傾向が見られた.しかし湿式加熱ではこの傾向は認められなかった.また大豆をナイフで切断した大豆にリン酸緩衝液を加えて吸水膨潤後に沸騰水浴中で20分間加熱したところ,分割の程度が少ない大豆では,TIの熱失活しなくなる傾向は認められなかったが,8分割以上に細かく分割した大豆では,有意にTIが熱失活しなくなることが認められた.以上(1)-(6)までの結果,大豆種子は湿式加熱においても,焙煎加熱で見られたように,組織破壊の程度に応じてTIは加熱しても熱失活しなくなることが明らかになった.従来,大豆加工や調理においては食味向上を兼ねて大豆組織が充分に軟らかくなるまで煮熟するのが一般である.しかし以上の結果から,単に大豆のタンパク質の消化向上を目的とする場合は,過度の煮熟は必要なく,また加熱前に大豆を挽き割ったりすり潰したりする処理も不要であるように思われた.

- 著者

- 野澤 直美 福島 康仁 高橋 孝 村橋 毅 高野 文英

- 出版者

- 日本薬史学会

- 雑誌

- 薬史学雑誌 (ISSN:02852314)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.84-96, 2021 (Released:2022-02-24)

目的:硝石は,火薬の主要な原料であり,戦国時代から江戸の終わりまでのわが国において「古土法」,「培養法」,および「硝石丘法」と呼ばれる 3 種の製造法で硝石を生産していた.先の報告において「培養法」は,土中の豊富なアンモニア態窒素を利用して効率的に質の高い硝石を製造できる方法であることを科学的に明らかにした.本研究では,これら 3 種類の土をメタゲノムから比較した. 方法:硝酸イオン NO3– の生成に関連する硝化細菌に着目し,3 種の硝石製造法で用いる土中のバクテリア分 布を 16S rRNA 遺伝子を対象としたメタゲノム解析法で分析した.併せて土中の NO3– の濃度も測定し,これ らの結果を一般的な耕作地の畑土と比較した. 結果・考察:畑土では NO3– が検出されないが,それぞれの硝石製造に用いる 3 種類の土からは高濃度の NO3 –が検出された.これらの土について 16S rRNA メタゲノム解析を行った結果,「培養法」で用いる土(江戸期 の遺構土)は,「硝石丘法(牛糞堆肥で代用)」や畑土で見出される細菌叢と同じパターンが示された.対照的に,「古土法」で用いる土の菌叢は,他の 3 種類の土とは異なり Actinobacteria 門の細菌が菌叢全体の 97%を占めていた.Proteobacteria 門の細菌は,畑土で 30%,牛糞堆肥で 46%,合掌造り床下遺構土で 13%を占めるが,寺の床下土では 2%に過ぎなかった.硝化に関わる菌について菌叢同定を行ったところ,Nitrospira,Nitrobacter,JG37-AG-70 および Nitrosovibrio 属が畑土,合掌造り床下遺構土および牛糞堆肥で見出された.しかし,寺の床下土ではこれらの菌は全く検出できなかった.脱窒に関わる菌としては Rhodobacter 属,Pseudomonas属,Paracoccus属およびBacillus属の菌が見つかった.Nitrospiraに帰属されるOTUs(operational taxonomic units)のリード数は,合掌造り床下遺構土において最も高かった.以上の結果から,硝石製造法は,土中の細菌を巧みに利用して NO3– 濃度を高め硝石を作り出すための高度なバイオテクノロジーであることがわかった.

4 0 0 0 中国学の十字路 : 加地伸行博士古稀記念論集

- 著者

- 加地伸行博士古稀記念論集刊行会編

- 出版者

- 研文出版

- 巻号頁・発行日

- 2006

4 0 0 0 OA 口腔ケアと誤嚥性肺炎予防

- 著者

- 米山 武義 鴨田 博司

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年歯科医学会

- 雑誌

- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.3-13, 2001-07-31 (Released:2014-02-26)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 3

- 著者

- 加納 基晴 ガンバト ニャムフー 吉田 雄大 下斗米 貴之 濱田 直希

- 雑誌

- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-06

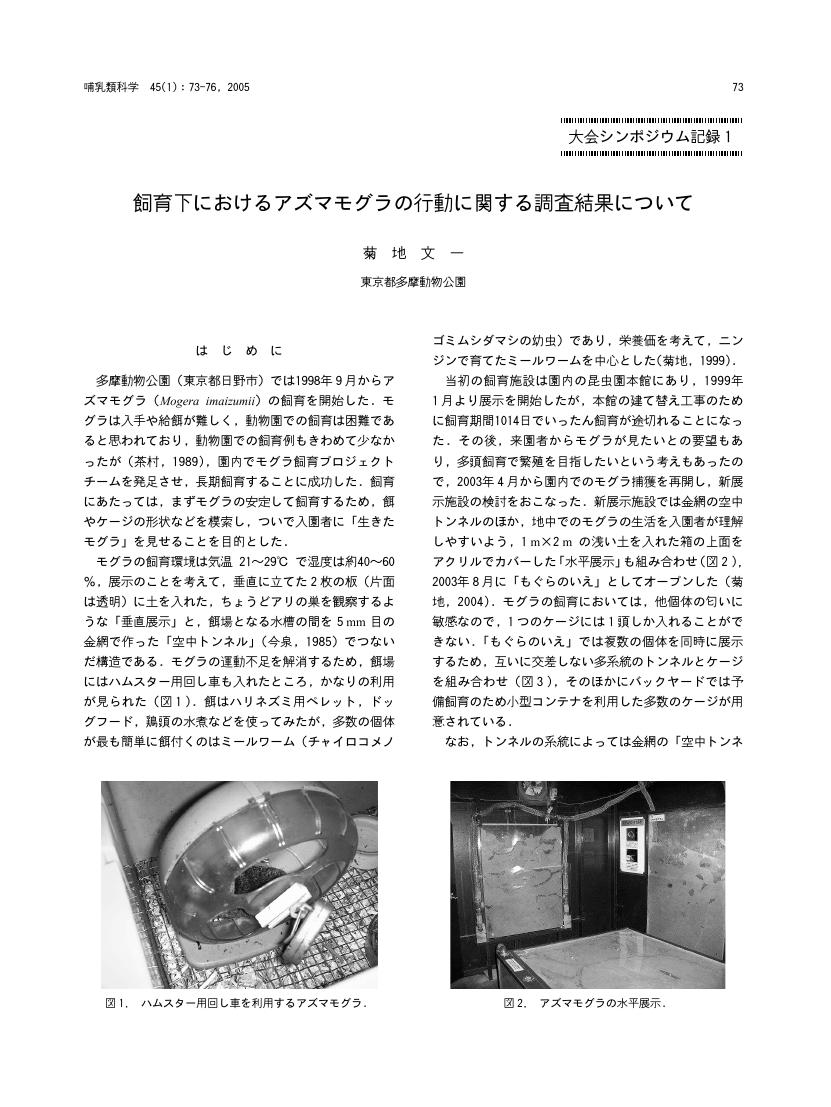

4 0 0 0 OA 飼育下におけるアズマモグラの行動に関する調査結果について

- 著者

- 菊地 文一

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.73-76, 2005 (Released:2006-12-27)

- 参考文献数

- 7

4 0 0 0 OA 新卒看護師の職場適応に関する研究 -リアリティショックと回復に影響する要因-

- 著者

- 水田 真由美

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.1_91-1_99, 2004-04-01 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 25

本研究では、新卒看護師のリアリティショックと回復に影響する要因を分析した。病院に勤務する新卒看護師116名に対し,就職後3ヶ月と6ヶ月にアンケート調査を行った。結果,就職後にリアリティショックに陥っていると思われる者は3ヶ月時65.2%,6ヶ月時46.4%であった。また,新卒看護師の予期せぬ苦痛について因子分析を行った結果,6因子を抽出した。これらの苦痛因子はショック反応と正の相関を示し,「職場の人間関係に関する苦痛」が3ヶ月時に最も影響し,「勤務形態に関する苦痛」が6ヶ月時に最も影響していた。さらに,リアリティショックの改善した群は,6ヶ月時に「看護技術に関する苦痛」「患者および家族への対応に関する苦痛」「勤務形態に関する苦痛」が有意に軽減し,ソーシャルサポートの知覚が有意に増加した。これらの結果は,リアリティショックからの回復のための支援の資料となり,効果的な教育への示唆が得られた。

4 0 0 0 OA 高保湿スキンケア製剤の処方設計の考え方

- 著者

- 岡本 亨

- 出版者

- 日本化粧品技術者会

- 雑誌

- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.187-193, 2016-09-20 (Released:2017-03-21)

- 参考文献数

- 12

角層の乾燥は肌荒れを引き起こす。角層保湿はスキンケア化粧品にとって重要な機能である。角層保湿においては,角層に水を保持することと,皮膚からの水の揮散を防ぐことが重要である。スキンケア基剤の物理化学的な性質はこれらと密接に関係しており,適切な基剤設計を行うことで保湿作用を高めることができる。保湿剤は角層保湿において重要な役割をもっている。保湿剤は角層に貯留されることで保湿機能が高まることから,角層への浸透性を高めるためには,保湿剤の角層への分配を高める成分を水相に配合する手法が有効である。また,αゲル基剤は少量の適用でも優れた角層保湿効果を示す優れた基剤である。炭化水素油分のような疎水的な成分で肌を閉塞すると,皮膚からの水分蒸散が妨げられて肌表面に水分を保持することができる。閉塞効果は分子量の高い油分で高まるが,基剤を肌上に均一に展開することが重要である。さらに,保湿剤の浸透と水分のオクルージョン効果を両立した基剤としてαゲル基剤の超微細エマルションについて紹介する。これらのコンベンショナルな手法に加えて,角層細胞間脂質の修復に関する新たな知見について議論する。

- 著者

- 平井 翔太 村岡 雅康 岡崎 直観

- 雑誌

- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-06