- 著者

- 遠藤 芳信

- 出版者

- 北海道教育大学

- 雑誌

- 北海道教育大学紀要. 人文科学・社会科学編 (ISSN:13442562)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.67-81, 2004-02

4 0 0 0 OA 経肛門的直腸内異物の1例

- 著者

- 佐々木 秀文 春日 井貴雄 小林 学 堀田 哲夫

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.10, pp.861-863, 1995-10-20 (Released:2011-10-19)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

今回私どもは経肛門的直腸内異物の1例を経験したので報告する. 症例は37歳男性で, 自分でラムネのびんを肛門から挿入後, 摘出できなくなった. 当院入院後, 腰椎麻酔下にびんを摘出した.

4 0 0 0 OA 小型高速ディーゼル機關の朝近の發展 昭和十年六月八日第百三十一同例會講演

- 著者

- 今井 武雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本エネルギー学会

- 雑誌

- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.9, pp.1072-1084, 1935-09-20 (Released:2010-06-28)

小型ディーゼル機關の發達は近時日を逐ふて益々擴大し、農業に工業に或は海陸交通用に將又航空機に其の利用の途は盡る所を知らず、是等各機關の發展は從來のガソリン機關に比し耐久性並に牽引力の強大に基因すること勿論なれども更に燃料消費の節減に據ることも亦見逃す可からず、筆者は之等各機關の燃料消費の方面より観察したる性能を述べ、最近行ひたる自動車用ディーゼル機關の試験結果を披瀝し各位の參考に資せんとす

4 0 0 0 OA 共謀の射程の意義

- 著者

- 十河 太朗 Taro Sogo

- 出版者

- 同志社法學會

- 雑誌

- 同志社法學 = The Doshisha Hogaku (The Doshisha law review) (ISSN:03877612)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.4, pp.1341-1360, 2020-10-31

故竹中勲教授追悼号 II

4 0 0 0 OA AIの利活用における刑法上の諸問題 : 利用者と製造者の刑事責任を中心に

4 0 0 0 OA ラン藻イシクラゲを用いた放射性物質汚染土壌の浄化に関する研究

福島第一原発事故により,多量の放射性物質が環境中に流出した。種子植物とラン藻における放射性物質の蓄積能力に関する調査を行った結果,種子植物に高いレベルでの放射性物質蓄積は観察されなかったが,陸生ラン藻イシクラゲにおいて高い蓄積が観察された。福島県二本松市において,イシクラゲはセシウム137を607,000 Bq/kg蓄積していた。イシクラゲの放射性セシウムの蓄積量は,土壌の放射能濃度が高いところに生育するものにおいて,高い傾向があった。また,栽培実験の結果,イシクラゲは汚染土壌から放射性セシウムを吸収した。これらの結果は,イシクラゲによる放射性物質蓄積は,汚染土壌の浄化に役立つ事を示している。

- 著者

- Naoko Kosaka Yusuke Umemiya Naoto Endou Tsuneko Kura Hiroshi Matsubara Masaki Hisada Akinori Murata Satoshi Mitarai

- 出版者

- 公益社団法人 日本気象学会

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023-016, (Released:2023-05-22)

This paper presents experimental observations to improve typhoon prediction accuracy and to understand interactions between atmosphere and ocean directly under typhoons. Two unmanned surface vehicles (Wave Gliders (WGs)) equipped with interchangeable sensors were sailed toward the path of an approaching Category 5 typhoon (Hinnamnor), which began on 29 August 2022 and subsided on 6 September, reaching a minimum pressure of 920 hPa and a maximum wind speed of 55 m/s (105 knots). Sensors on WGs measured atmospheric pressure, wind speed, atmospheric and seawater temperature, wave height, currents, salinity, and chlorophyll-a concentrations in different parts of the typhoon. These observations made it possible to clarify changes in various phenomena as the typhoon approached and to compare differences in storm characteristics measured by the two WGs. Sea surface pressure in the core of a typhoon is useful as an initial predictor of its intensity. Data assimilation into numerical models and other observations are expected to improve prediction accuracy of typhoon phenomena. Furthermore, simultaneous observations of atmosphere and ocean will also be useful for modeling interactions.

4 0 0 0 OA 老衰死の統計分析

- 著者

- 林 玲子 別府 志海 石井 太 篠原 恵美子 Reiko HAYASHI Motomi BEPPU Futoshi ISHII Emiko SHINOHARA

- 出版者

- 国立社会保障・人口問題研究所

- 雑誌

- 人口問題研究 = Journal of Population Problems (ISSN:03872793)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.1, pp.1-18, 2022-03

特集Ⅰ

4 0 0 0 OA 漢字仮名交じり表記考

- 著者

- 八杉 佳穂 Yoshiho Yasugi

- 出版者

- 国立民族学博物館

- 雑誌

- 国立民族学博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Ethnology (ISSN:0385180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.139-225, 2009-01-30

ローマ字入力漢字仮名交じり変換という画期的な方法とコンピュータの技術進歩のお蔭で,自由に日本語が書けるばかりか,検索も自由に行われるようになり,書記法の問題は解決された感がある。しかし日本語の書記法については,難しいとか,国際化に適さないというような否定的な見解がいまだに多い。それらはアルファベットが一番進化した文字であるという進化思想や,西欧の基準を無理やり日本に適用させたことに起因している。 本論では,マヤ文字とかアステカ文字など中米の文字体系から得られた知見をもとにして,漢字仮名交じりやアルファベットの文字体系にまつわる「常識」を検討している。文字の本質は,意味ある単位をいかに表わすかということ,すなわち,表語である。一見やさしくみえるアルファベットも,表語という観点からみると,漢字となんらかわるところはない。 漢字仮名交じり表記法は,世界でほかにない珍しい書記体系だから,国際標準と信じられているアルファベットにかえなければならないのではなく,唯一無二であるから,学び磨き伝えていかなければならないという思想こそ大切である。

4 0 0 0 OA 海面水温の影響を導入した台風シミュレーション

- 著者

- 勝地 弘 山田 均 宮田 利雄 斎藤 智久

- 出版者

- 一般社団法人 日本風工学会

- 雑誌

- 日本風工学会論文集 (ISSN:13493507)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.1-17, 2004 (Released:2005-04-08)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2 3

Large-scale and/or long-span structures, which must be sustained for long service life, are susceptible to strong winds. Their design wind speeds are mostly decided by typhoons in Japan. Global warming typically causing the increase of the sea-surface temperature would affect, probably intensify typhoons approaching Japan. In order to investigate the effects of the increase of the sea-surface temperature on typhoon frequency and intensity, a new typhoon simulation technique was developed incorporating the sea-surface temperature. The new simulation technique predicted future trends due to the increase of the sea-surface temperature that the number of typhoon approaching Japan increased and depression of the central pressure increased. It was also shown that 100-year recurrence wind speeds in 24 regions in Japan increased by 10 - 15% on the average due to future increase of the sea-surface temperature.

4 0 0 0 OA スズメによる電柱への営巣:地域および環境間の比較

- 著者

- 三上 修 菅原 卓也 松井 晋 加藤 貴大 森本 元 笠原 里恵 上田 恵介

- 出版者

- 日本鳥学会

- 雑誌

- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.3-13, 2014 (Released:2014-05-09)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 1

スズメPasser montanusは日本の都市を代表する鳥であり,もっとも身近な生き物の一つである.スズメは人工構造物にできた隙間に営巣するので,ヒトHomo sapiensはEcological Engineer種として,スズメに生息環境(営巣環境)を提供しているといえる.スズメは電柱にも営巣することがわかっている.ときにそれは停電という問題を引き起こす.このような軋轢を解消しつつも,スズメとヒトが都市のなかで共存することが重要である.そこで,本研究では,スズメによる電柱への営巣の基礎的な情報を得ることを目的とした.その結果,スズメが主に営巣しているのは,電柱の構造物のうち腕金であることが明らかになった.ただし,都市によって,営巣している構造物および数に違いが見られた.これは,管轄している電力会社が異なるため,営巣可能な電柱の構造物の種類及び数に違いがあるからである.さらに関東地方の都市部と郊外で比べたところ,都市部では電柱への営巣が多く,郊外では人家の屋根への営巣が多かった.これは,都市部では,電柱の構造が複雑化するため,電柱に営巣できる隙間が多いこと,郊外は,屋根瓦が多く,屋根に営巣できる隙間が多かったことなどが原因と考えられる.スズメの電柱への営巣は停電を引き起こしうるので,営巣させないような努力が必要であるが,一方で,建物の気密性が高まっていることで,スズメの営巣環境は減っている.スズメが営巣できる環境を維持しつつ,電柱への営巣を制限する道を探っていく必要があるだろう.

4 0 0 0 OA 覆刻 正宗敦夫「穂浪だより」「ふぐらにこもりて」(金光図書館報『土』掲載)付、索引

- 著者

- 小川 剛生

- 出版者

- 人間文化研究機構国文学研究資料館

- 雑誌

- 国文学研究資料館調査研究報告 = Report on Investigation and Research (ISSN:24352047)

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.427-572, 2023-03-31

4 0 0 0 OA 見通し内VHF帯伝搬異常と地震発生との統計的関連性

- 著者

- 本島 邦行

- 出版者

- Society of Atmospheric Electricity of Japan

- 雑誌

- Journal of Atmospheric Electricity (ISSN:09192050)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.37-49, 2010 (Released:2012-11-12)

- 参考文献数

- 14

This paper was intended to find out any relation between anomalous line-of-sight propagations in the VHF band and occurrences of earthquakes near the VHF propagation path. The broadcasting waves from Tokyo tower were monitored continuously for 1155 days at Kiryu Gunma. Anomalous propagations were distinguished from the received data by using a statistical analysis. After the statistical thoughtful consideration, it was found out that earthquakes associated with anomalous propagations were characterized by (1) magnitude of earthquakes M≧4.5, (2) distance from epicenters L≦75km and (3) depth of hypocenters D≦50km.

4 0 0 0 OA 水素を貯める 水素吸蔵合金

- 著者

- 清水 孝純

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.189, 2005 (Released:2005-11-24)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 2

4 0 0 0 OA 媒介者としてのハチ 人=ハチ関係からポリネーションの人類学へ

- 著者

- 大石 高典

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.1, pp.076-095, 2021-06-30 (Released:2021-09-23)

- 参考文献数

- 46

現代生態学によれば、地球の自然は異なる生物種どうしが競争するだけでなく、共生することによって作られる共生系と呼ばれるネットワークによって成り立っている。植物の花粉媒介のことをポリネーション(pollination)、それを担う動物のことをポリネータ(pollinator)という。ポリネーションでつながっている関係性の束のことを送粉共生系という。本論考では、森林を地上から支える送粉共生系に目を向けることで、脱人間中心主義を掲げる「人間以上の民族誌(more-than-human ethnography)」における「共生系」のアナロジーの可能性について検討する。日本列島は、在来種であるニホンミツバチと明治期に導入された外来種であるセイヨウミツバチが共に分布し、養蜂やポリネーション・ビジネスに利用されている点で独自の位置を占めている。長崎県・対馬、北海道・道北、東京都内で蜂を飼っている養蜂家に加え、ミツバチ研究者を訪ねて参与観察を含む聞き取り調査を行なったところ、「伝統的養蜂」か「産業養蜂」かにかかわらず、その種の視点から環境を見ることの重要性が語られた。また、飼っている種の如何を問わず、人とミツバチの関係には略奪的側面と伴侶種的側面の両方が見られた。産業養蜂家は、特に農業資材として群れを貸し出すポリネーション・ビジネスを貴重な収入源と認識しながらも、群れやミツバチ個体に及ぼされる損失に心を痛めている。国内の異なる文脈での調査から、人と2種のミツバチの関係をめぐって、蜜源植物を提供する景観、その景観を分かち合う野生動物、農家や林家、猟師などの主体、さらに科学者、行政を巻き込んだ種横断的なアソシエーション、あるいは「たぐい」が形成されていること、その間でさまざまな交渉が行なわれている様子が明らかになった。生態系の生存基盤をなしている共生系というネットワークを意味する生態学的概念のアナロジーを、経済のみならず社会文化にまで拡張することで、人と自然を捉える新たな視点を獲得できる。ミツバチやマツタケは、媒介者として種間の出会いに偶然性をもたらし、「たぐい」が生み出される。それによって種を超えたにぎわいを作り出すのである。

4 0 0 0 OA 菊池嘉晃著 『北朝鮮帰国事業―「壮大な拉致」か「追放」か』

- 著者

- 礒﨑 敦仁

- 出版者

- 一般財団法人 アジア政経学会

- 雑誌

- アジア研究 (ISSN:00449237)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.63-64, 2010-07-31 (Released:2014-09-15)

4 0 0 0 OA 概念分析としての言説分析 「いじめ自殺」の(根絶=解消)へ向けて

- 著者

- 間山 広朗

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, pp.145-163, 2002-05-15 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 7 5

“Ijimesuicide”(or suicide caused by bullying) has been one of the most serious problems in Japanese primary and secondary schools since the late 1970s. The problem hasbeen widely studied in Japan. Generally speaking, the prevailing view is that thoughbullying has always existed, the situation of children committing suicide because of bullying is getting worse.Against this prevailing view, some scholars in the field of the sociology of education claim that “ijimesuicides” existed in the past, andbullying condition may not be getting worse, but what has happened is that people have become more sensitive. In other words, they refer to the social condition itself. However, ifwe strictly observe the methodological standard of social constructionism, the bracketing of the ontological status of “social problems, ” we must conclude that they are making an error of “ontological gerrymandering.”We may have a tendency to regardijimeas bullying. However, according to Jeff Coulter, To claim that ‘X’ is the same action ascan mean creating a connection between them rather than simply recording a pre-existing relationship. We may misunderstand the property of our description. According to Peter Winch, the human activity we study is carried on according to rules. Therefore, we need to study the rulefollowing discourse of “ijimesuicide” carefully.I would claim that “ijimesuicide” does not exist until people learn ofthis term and the discourse. This is not an empirical, but rather a conceptual problem. Consequently, the aim of this paper is to solve this problems and explain “ijimesuicide” itself analytically by focusing on the discourse involved, and then to indicate the possibility that a discursive reformation can dissolve“ijimesuicide.”

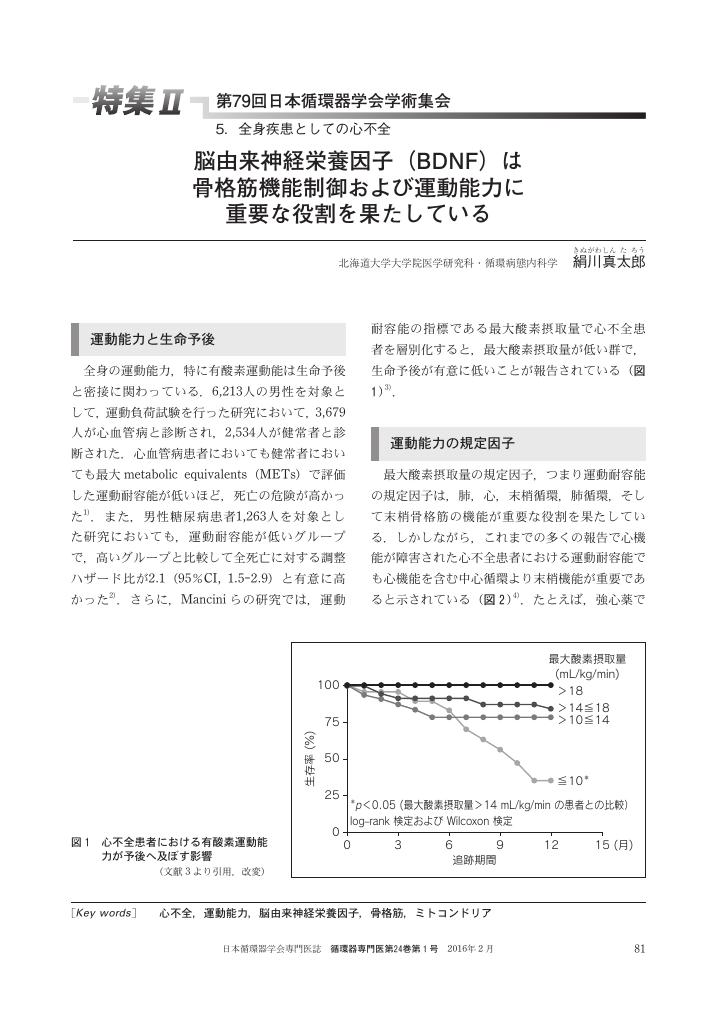

4 0 0 0 OA 脳由来神経栄養因子(BDNF)は骨格筋機能制御および運動能力に重要な役割を果たしている

- 著者

- 絹川 真太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本循環器学会

- 雑誌

- 循環器専門医 (ISSN:09189599)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.81-85, 2016 (Released:2018-03-28)

- 参考文献数

- 16

4 0 0 0 OA 平塚らいてうと奥村博史 : 愛の共同生活と成城教育

- 著者

- 影山 昇

- 出版者

- 成城大学文芸学部

- 雑誌

- 成城文藝 = The Seijo Bungei : the Seijo University arts and literature quarterly (ISSN:02865718)

- 巻号頁・発行日

- no.174, pp.104-59, 2001-03