4 0 0 0 OA 着ぐるみ装着者支援のための提示情報の認知度を考慮したマルチモーダル情報提示手法

- 著者

- 丁吉之 寺田努 塚本昌彦

- 雑誌

- マルチメディア、分散協調とモバイルシンポジウム2014論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, pp.2-9, 2014-07-02

ウェアラブルコンピューティングシステムは様々な状況下での利用が考えられ,システムを取り巻く環境は頻繁に変化する.そのため,システムを利用しているユーザの行動,および周囲の環境と使用する情報提示デバイスの組合せによっては,ユーザの情報支援の認知に影響を及ぼす可能性がある.例えば,屋外でディスプレイを使用しているときに周囲が明るくなると表示が見づらくなるというように,ユーザの作業の妨げになったり,場合によってはユーザを危険に晒す恐れがある.そこで筆者らの研究グループでは,システム障害時にユーザが装着しているデバイス同士が直接データ通信を行うことで情報支援を継続し,システムの信頼性を確保する手法を提案してきた.本研究では,ウェアラブルコンピューティング環境の例として着ぐるみ装着者支援システムに提案手法を導入し,HMD,スピーカ,振動モータの3種類の情報提示デバイスを実装した.また,ユーザの行動,周囲環境と提示デバイスの組合せと情報提示の認知度との関係を調査した.

4 0 0 0 OA たたら製鉄からみる金属結晶学 ―たたら製鉄が生んだ技術と文化,材料科学の発展について―

- 著者

- 大庭 卓也

- 出版者

- 一般社団法人 日本塑性加工学会

- 雑誌

- ぷらすとす (ISSN:24338826)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.15, pp.166-170, 2019 (Released:2019-05-22)

- 参考文献数

- 12

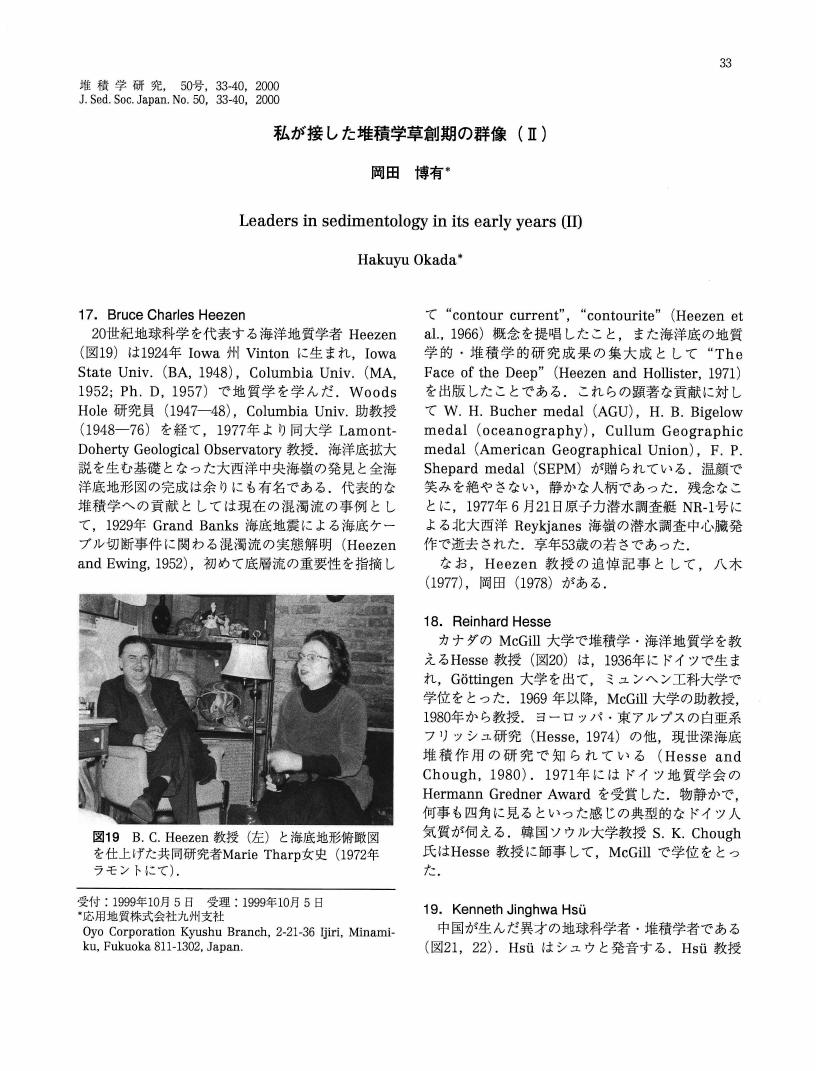

4 0 0 0 OA 私が接した堆積学草創期の群像 (II)

- 著者

- 岡田 博有

- 出版者

- The Sedimentological Society of Japan

- 雑誌

- 堆積学研究 (ISSN:1342310X)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.50, pp.33-40, 2000-02-15 (Released:2010-05-27)

- 参考文献数

- 35

4 0 0 0 OA 「ジェンダー・フリー」ということば

- 著者

- 福嶋 秩子

- 出版者

- ジェンダー視点に立った研究・教育者ネットワーク

- 雑誌

- 新潟ジェンダー研究 (ISSN:13459651)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.13-16, 2008-03

4 0 0 0 OA リハビリテーション治療におけるバーチャルリアリティの活用

- 著者

- 大門 恭平 濱嶋 真弘 緒方 練人 大川 愛美 室井 明日香 石川 秀雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.360-365, 2022-04-18 (Released:2022-06-27)

- 参考文献数

- 19

近年,リハビリテーション医療分野においてVR技術を応用した治療や研究が進んでいる.国内の医療分野で使われるVR・AR・MRの市場規模はますます大きくなると予測されており,成長が期待される領域である.本稿では,回復期リハビリテーション病棟の患者を対象に,われわれのチームのVR介入の試みで得た知見の一部を述べるとともに,今後のリハビリテーション医療分野におけるVRの可能性について述べたい.

4 0 0 0 OA 吃音症の遺伝学

- 著者

- 菊池 良和

- 出版者

- 日本小児耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 小児耳鼻咽喉科 (ISSN:09195858)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.231-235, 2019 (Released:2020-04-28)

- 参考文献数

- 24

吃音症の遺伝学的研究は,2010年以降GNPTAB,GNPTG,NAGPA,AP4E1の4つの遺伝子が同定された。その4つの遺伝子は,ライソゾーム酵素輸送経路に関係した遺伝子であることが示唆されている。GNPTAB,GNPTGはムコリピドーシスII, III型の原因遺伝子とされているが,変異の場所が異なり,吃音者でそれらの遺伝子を持っても,ムコリピドーシスII, III型を発症する人はいない。遺伝子が特定されたことにより,遺伝子組み換えの吃音マウスの研究発表があり,また,吃音者において遺伝子保有の有無により言語療法の治療効果の差が示唆された。ライソゾーム酵素輸送経路の障害は脳の白質形成異常をもたらすことも示唆され,今後,遺伝子に基づいた研究が展開していくのだろう。

4 0 0 0 OA [研究ノート] 出土文字資料からみた払田柵の機能

- 著者

- 三上 喜孝

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.232, pp.277-286, 2022-03-16

4 0 0 0 OA ジャック・デリダ没後10 年 ドゥルーズとデリダ、両者の運動は同じではない

- 著者

- マルタン ジャン=クレ 大江 倫子(訳) 西山 雄二(訳)

- 出版者

- 首都大学東京人文科学研究科

- 雑誌

- 人文学報. フランス文学 (ISSN:03868729)

- 巻号頁・発行日

- vol.511, pp.31-42, 2015-06-19

- 著者

- 渡辺 昭一

- 出版者

- 東北学院大学学術研究会

- 雑誌

- 東北学院大学論集. 歴史と文化 = The Tohoku Gakuin University review. History and culture (ISSN:18808425)

- 巻号頁・発行日

- no.67, pp.63-96, 2023-02-24

4 0 0 0 OA 岩野泡鳴 「郊外生活」 論――小林一三との関係を視野に入れて

- 著者

- 鷲﨑 秀一

- 雑誌

- 阪南論集・人文自然科学編

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.1-10, 2023-03

4 0 0 0 OA サッケード運動学習の脳内メカニズム

- 著者

- 角 友起 岩本 義輝

- 出版者

- 日本眼光学学会

- 雑誌

- 視覚の科学 (ISSN:09168273)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.12-18, 2010 (Released:2019-11-08)

- 参考文献数

- 17

サッケードは,視覚目標を視力の高い網膜中心窩で捉えるための急速眼球運動である。中心窩は小さいためサッケードには高い正確さが求められる。この正確さを支えるのが,サッケード適応と呼ばれる運動学習の仕組みである。サッケード適応は,運動のエラーに関する視覚情報によりドライブされる。適応の実験的誘発にはサッケード中にターゲットを移動させる方法(McLaughlin paradigm)が広く用いられ,適応の多くの性質が明らかにされてきた,近年は,サッケード適応の神経機構に関する研究が進展し,小脳虫部皮質が可塑性の場として注目されている。しかし,随意運動学習における教師の役割を果たす神経信号に関してはこれまでほとんど知見がなかった。本総説では,サッケード適応に関する現在の知見を簡単にまとめた後,中脳上丘電気刺激を用いたサッケード学習信号に関する筆者らの研究を紹介する。

4 0 0 0 OA クールコリア政策にみる日本のコンテンツ輸出政策

- 著者

- 岡崎 早由里 西尾 珠里 和田林 総一郎

- 出版者

- 早稲田大学社会科学学会

- 雑誌

- 早稲田社会科学総合研究. 別冊, 2014年度学生論文集 (ISSN:13457640)

- 巻号頁・発行日

- pp.83-97, 2015-06-25

4 0 0 0 OA 日本最初の東京日比谷地下自動車駐車場都市計画決定及び建設経緯

- 著者

- 堀江 興

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木史研究 (ISSN:09167293)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.57-68, 1997-06-05 (Released:2010-06-15)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

A second half of the 1950s, Tokyo Metropolitan City Planning Council approved the underground parking garage construction at the part of Hibiya Park in the central area of Tokyo. In this council, many members discussed the right and wrong of the parking garage construction concerning the fundamental law, ownership, supervision, toll system and management by private enterprise. On march 1957, this planning and project were approved at the Council. The Japan Highway Corporation (public sector) began the construction this parking garage and spent one year and eight months. The total cost was about thousand and forty million yen. This garage began the operation on June 1960, and is now managing by private enterprise.

4 0 0 0 OA VI.慢性便秘の治療―大腸刺激性下剤の種類とその使い方―

- 著者

- 三代 剛 三上 博信 木下 芳一

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.1, pp.40-45, 2019-01-10 (Released:2020-01-10)

- 参考文献数

- 12

刺激性下剤は古くから使用されるものが多く,便秘改善作用が強力であることが知られている.しかし,腸管の強い収縮によって腹痛を生じたり,連用すると耐性現象によって必要な薬剤の量がさらに多くなったりするといった悪循環を来たすこともある.「慢性便秘症診療ガイドライン2017」1)(日本消化器病学会関連研究会慢性便秘の診断・治療研究会,2017年)では,「慢性便秘症に対して,刺激性下剤は有効であり,頓用または短期間の投与を提案する」とのステートメントが出されており,基本的に連用する薬剤ではなく,レスキュー的な役割での使用が望ましい薬剤であると言える.

4 0 0 0 OA スタンフォード大学でのAI・ロボティクス研究

- 著者

- 廣瀬 徳晃

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.113-116, 2022 (Released:2022-03-17)

- 参考文献数

- 15

4 0 0 0 OA そり牽引走が短距離疾走パフォーマンスに及ぼす即時的効果

- 著者

- 濵道 健 吉田 京平 富沢 恭子 森山 進一郎

- 出版者

- 日本体育測定評価学会

- 雑誌

- 体育測定評価研究 (ISSN:13471309)

- 巻号頁・発行日

- pp.jjtehpe.HPM202303, (Released:2023-05-11)

This study investigated immediate effect of resisted sled sprint (RSS) running on sprint performance. Eleven male sprinters and three male decathletes (height, 1.75 ± 0.05 m; weight, 67.4 ± 5.9 kg; age, 21.1 ± 1.1 years; best record of 100 m sprint, 10.91 ± 0.24 sec) participated. After a warm-up which was left to the participants’ discretion, a 30-m sprint (three-point start) was performed. Fifteen minutes later, they performed another RSS. Subsequently, after 8–12 min of rest, they performed 30-m sprint for the second time. The loads were 20%, 50%, and 80% of body mass (BM). This experiment was performed for three consecutive days with different loads. The average sprint speed, step frequency, and step length in the 30-m sprints before and after RSS, and the sprint speed, step frequency, step length, support time, and flight time in the 0–2 step phase were analyzed and compared. Results showed a significant main effect of time factor on average sprint speed in the 30-m sprints before and after RSS. Average step length in 30-m sprints was significantly increased at 80%BM. Sprint speed and step length in the 0–2 step phase significantly increased at 80%BM. These findings indicate that RSS immediately improves sprint performance.

4 0 0 0 OA 糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告

- 著者

- 糖尿病診断基準に関する調査検討委員会 清野 裕 南條 輝志男 田嶼 尚子 門脇 孝 柏木 厚典 荒木 栄一 伊藤 千賀子 稲垣 暢也 岩本 安彦 春日 雅人 花房 俊昭 羽田 勝計 植木 浩二郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.6, pp.450-467, 2010 (Released:2010-08-18)

- 参考文献数

- 54

- 被引用文献数

- 11

概念:糖尿病は,インスリン作用の不足による慢性高血糖を主徴とし,種々の特徴的な代謝異常を伴う疾患群である.その発症には遺伝因子と環境因子がともに関与する.代謝異常の長期間にわたる持続は特有の合併症を来たしやすく,動脈硬化症をも促進する.代謝異常の程度によって,無症状からケトアシドーシスや昏睡に至る幅広い病態を示す.

4 0 0 0 OA 近代日本における<修養>概念の成立

- 著者

- 王 成

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.117-145, 2004-12-27

本稿は漱石文学の読者層を解明するために、当時流行していた<修養>思想をめぐる研究の一環である。先行の漱石研究では、<修養>を無視したために、多くの問題が解明されていないのではなかろうかという疑問から始まって、近代における<修養>という言葉がいつ、どのように現れたか、<修養>という概念がいかに解釈されたか、<修養>をめぐる近代日本の言説空間がどのように形成されたか、という課題について、解明しようとしたものである。

4 0 0 0 OA 明治・大正期の初等教育における句読法 ──作文教育を中心に──

- 著者

- 坂井 晶子

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.84-100, 2018-04-01 (Released:2018-10-01)

- 参考文献数

- 9

現行の句読法は、西洋のpunctuationの影響のもと、明治以降に日本語の書き言葉に使用されるようになった。義務教育課程においては、まず国語読本から〈、〉と〈。〉を使い分ける句読法が使われ始め、次いで作文教科書に使用された。明治37年の「国定読本編纂趣意書」および明治39年「句読法案」の発表をきっかけに、綴り方の授業で句読法が教授されるようになった。児童の作文もこの流れを反映し、明治30年代においては、句読点を全く用いないか、一種類のみを使用するものが大半を占める一方、明治40年代には現行に近い句読法を使うものが優勢となる。また、記号は後から文章に打たれるのではなく、文字とおなじタイミングで付される。この句読法は大正年間を通じて次第に定着していった。