4 0 0 0 OA 初めての電波伝搬シミュレーション

- 著者

- 杉山 健斗 吉敷 由起子

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.348-353, 2023 (Released:2023-03-01)

- 参考文献数

- 8

4 0 0 0 OA ウマの心房細動について

- 著者

- 天田 明男

- 出版者

- Japanese Society of Veterinary Cardiology

- 雑誌

- 家畜の心電図 (ISSN:02870762)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.11, pp.1-16, 1978 (Released:2009-09-17)

- 参考文献数

- 86

4 0 0 0 OA アメリカ アファーマティブアクション廃止容認連邦最高裁判決

- 著者

- 井樋三枝子

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 260-1), 2014-07

4 0 0 0 OA <論文>飲料に加えた炭酸が女子大学生の消化管機能や味覚に与える影響

- 著者

- 山城 秋美 加賀山 あかり 鈴木 裕一

- 出版者

- 学校法人白百合学園 仙台白百合女子大学

- 雑誌

- 仙台白百合女子大学紀要 (ISSN:13427350)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.127-138, 2016 (Released:2018-07-20)

4 0 0 0 OA 水稲用殺虫剤が水田棲カエル類の初期発生におよぼす影響

- 著者

- 鎌田 泰斗 清水 瑛人 佐藤 雄大 関島 恒夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.2016, 2020 (Released:2020-12-31)

- 参考文献数

- 76

殺虫剤は農業において不可欠であるが、人体や標的外の野生生物に多大な影響を及ぼすことが絶えず問題視されている。カエル類の多くは、産卵期から幼生期にかけて水田に依存しており、その時期が水稲栽培における殺虫剤の施用時期と重複していることから、潜在的に暴露リスクを抱えている生物種といえる。殺虫剤の暴露をうける発生初期は、生体内のあらゆる器官が形成される発生ステージであり、その時期における殺虫剤による生体機能の攪乱は、その後の生存に重篤な影響を及ぼす可能性が高い。本研究では、水田棲カエル類のニホンアマガエルとヤマアカガエルを指標生物とし、両種の初期発生過程における、ネオニコチノイド系殺虫剤クロチアニジン、ネライストキシン系殺虫剤カルタップ、およびジアミド系殺虫剤クロラントラニリプロールの 3種の殺虫剤が及ぼす発生毒性を、暴露試験を通じて検証し、種間による感受性の差異および殺虫剤原体と製剤間における影響の差異を明らかにした。ニホンアマガエルおよびヤマアカガエル両種に共通して、カルタップ暴露により奇形率および死亡率の増加が認められた。一方で、クロチアニジンおよびクロラントラニリプロールにおいては、催奇形性は認められなかった。カルタップ原体に対する感受性には種差が認められ、ヤマアガエルにおいては、 0.2 mg/Lで奇形率および死亡率が増加したのに対し、ニホンアマガエルにおいては、 0.02 mg/Lで奇形率および死亡率が増加した。発症した奇形パターンは、ニホンアマガエルとヤマアカガエルに共通して、脊椎褶曲と水腫が見られ、ニホンアマガエルでのみ脱色が認められた。また、カルタップ製剤処理群においては、原体処理群と比較して、脊椎褶曲の発症率は高く、水腫の発症率は低かった。本研究では、カルタップの分解物であるネライストキシンが水田棲のカエル類、特にニホンアマガエルの初期発生に深刻な影響を与えていることが示唆された。さらに、生存率の低下につながると考えられる脊椎褶曲や脱色が、カルタップの施用基準濃度において発生している可能性が考えられた。

- 著者

- Migaku Kikuchi Yoshio Tahara Junichi Yamaguchi Takahiro Nakashima Osamu Nomura Akihito Tanaka Sunao Kojima Katsutaka Hashiba Naoki Nakayama Hiroyuki Hanada Toshiaki Mano Takeshi Yamamoto Kunihiro Matsuo Ichiro Takeuchi Tetsuya Matoba Hiroshi Nonogi for the Japan Resuscitation Council (JRC) Acute Coronary Syndrome (ACS) Task Force and the Guideline Editorial Committee on behalf of the Japanese Circulation Society (JCS) Emergency and Critical Care Committee

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0096, (Released:2023-04-20)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 4

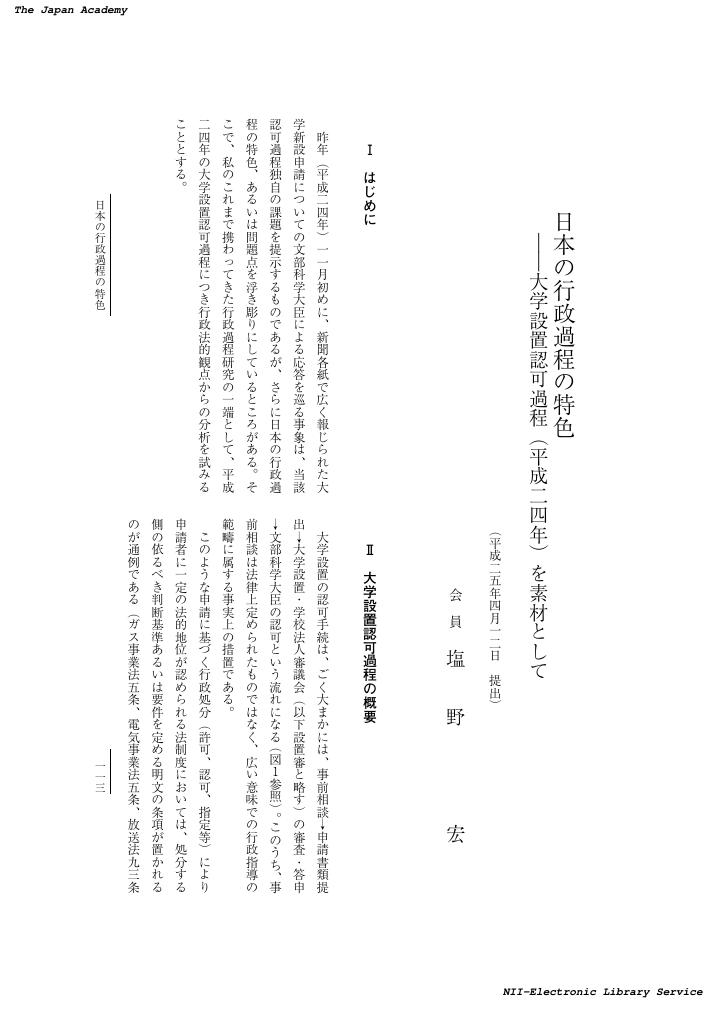

4 0 0 0 OA 日本の行政過程の特色--大学設置認可過程(平成24年)を素材として

- 著者

- 塩野 宏

- 出版者

- 日本学士院

- 雑誌

- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.113-137, 2014 (Released:2017-04-05)

4 0 0 0 OA <学生優秀卒業論文>最優秀卒業論文:役割語の役割とは~翻訳文に潜むステレオタイプ~

- 著者

- 多田 安衣美

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- コミュニケーション文化 = COMUNICATION IN CULTURE (ISSN:18818374)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.197-221, 2016-03

4 0 0 0 OA 戦後ユース・サブカルチャーズをめぐって(4):おたく族と渋谷系

- 著者

- 難波 功士 Koji Nanba

- 雑誌

- 関西学院大学社会学部紀要 (ISSN:04529456)

- 巻号頁・発行日

- no.99, pp.131-153, 2005-11-08

- 著者

- 今泉 隆裕

- 出版者

- 桐蔭横浜大学

- 雑誌

- 桐蔭論叢 = Research bulletin, Toin University of Yokohama (ISSN:13413805)

- 巻号頁・発行日

- no.32, pp.79-86, 2015-10-15

4 0 0 0 OA 日本人はどこまで食塩を減らせるか?

- 著者

- 土橋 卓也

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.2, pp.49-56, 2020-04-01 (Released:2020-05-27)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3 1

食塩の過剰摂取は,高血圧の発症,重症化はもとより脳卒中,心臓病,腎臓病など心血管合併症発症の要因となり,健康寿命延伸の阻害要因となることは明らかである。日本高血圧学会が2019年5月に改訂した高血圧治療ガイドライン(JSH2019)は,従来「正常高値」としていた血圧区分 130~139/80~89 mmHgを「高値血圧」として管理対象としたこと,降圧目標をより低値としたことより,非薬物療法,特に 6 g/日未満を目標とした減塩の重要性を強調している。また厚生労働省による「日本人の食事摂取基準(2020年版)」でも,一般人の食塩摂取の目標量を男性 7.5 g未満/日,女性 6.5 g未満/日と引き下げ,国民レベルでの減塩の推進を提唱している。さらに,2018年,「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中,心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」(脳卒中・循環器病対策基本法)が成立したことから,循環器病の一次・二次予防を目的とした減塩の推進はきわめて重要な課題となった。日本高血圧学会では,国民レベルでの減塩を目指して様々なアプローチでの取り組みを行っている。依然として食塩摂取量が多いわが国において,どこまで減塩が可能となるか,今後の取り組みの成果が問われている。

4 0 0 0 OA 学校検診で発見される心筋疾患

- 著者

- 松裏 裕行 佐地 勉

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.170-175, 2010 (Released:2011-12-20)

- 参考文献数

- 32

4 0 0 0 Racing on = レーシングオン

- 出版者

- ニューズ出版

- 巻号頁・発行日

- 0000

4 0 0 0 Auto sport : モーターファン・オートスポーツ

- 出版者

- 三栄書房

- 巻号頁・発行日

- 0000

4 0 0 0 OA 伊豆半島松崎町における桜葉畑景観の成立過程

- 著者

- 七海 絵里香 大澤 啓志 勝野 武彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.5, pp.443-446, 2013 (Released:2014-05-08)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 7 7

The leaves of Oshima cherry (Prunus Wilson var. speciosa Makino) are edible and used to wrap sakuramochi. Seventy percent of leaves of the Oshima cherry are produced in Matsuzaki town, Izu Peninsula. In this town, cherry trees are cultivated for harvesting their leaves. These trees are closely planted and pruned, enabling them to grow many tillers, which spread out and form the distinctive landscape in this area. In this study, we investigated the actual distribution, forming process of leaves in cherry tree fields, and change in the production process in Matsuzaki town. From the results, we assumed that the number of cherry trees planted corresponded to the amount of charcoal produced. However, the field cultivation method of cherry trees was devised only by the end of the 1960s, after the production of charcoal decreased due to an energy revolution, which resulted in a crisis in the cherry tree leaf production. It was considered that cherry tree fields were distributed throughout Matsuzaki town. However, our results show that these fields are unevenly distributed.

4 0 0 0 OA 人工知能と現代哲学 ハイデガー・ヨーナス・粘菌

- 著者

- 森岡 正博

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.70, pp.51-68, 2019-04-01 (Released:2019-04-18)

- 参考文献数

- 15

The frame problem has considered to be one of the most difficult philosophical problems for artificial intelligence to overcome. In this paper, two recent arguments on this topic are discussed. The one is “Heideggerian AI,” which was proposed by the philosopher Hubert Dreyfus, and the other is “Metabolic AI,” which was argued by Tom Froese and Tom Zimke, inspired by Hans Jonas’s philosophy of biology. And finally, the true slime mold computer made by Toshiyuki Nakagaki and Ryo Kobayashi is discussed from the perspective of philosophy of artificial intelligence. I conclude that a future bio-computer system that will be made up of bacteria whose cells are enhanced by artificial nano-computers might solve the frame problem at its fundamental level.

4 0 0 0 OA 飛行船ヒンデンブルグ号の爆発

- 著者

- 松井 英憲

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.397, 2007-12-15 (Released:2016-10-31)

- 著者

- Kenya Tsuji Yuki Kitade Takuya Sumita Chihiro Tanaka

- 出版者

- The Mycological Society of Japan

- 雑誌

- Mycoscience (ISSN:13403540)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.289-296, 2021-09-20 (Released:2021-09-20)

- 参考文献数

- 29

In this study, we identified Sec5 in Bipolaris maydis, a homologue of Sec5 in Saccharomyces cerevisiae and a possible exocyst component of the fungus. To examine how Sec5 affects the life cycle of B. maydis, we generated null mutant strains of the gene (Δsec5). The Δsec5 strains showed a strong reduction in hyphal growth and a slight reduction in pathogenicity. In sexual reproduction, they possessed the ability to develop pseudothecia. However, all ascospores were aborted in any of the asci obtained from crosses between Δsec5 and the wild-type. Our cytological study revealed that the abortion was caused by impairments of the post-meiotic stages in ascospore development, where ascospore delimitation and young spore elongation occur.

4 0 0 0 OA 剣術実践者におけるマインドフルネス特性と内受容感覚への気づき 予備的検討

- 著者

- 宮田 裕光 田野 真那佳 金 法龍 董 子玉 ロア 万莉

- 出版者

- 日本マインドフルネス学会

- 雑誌

- マインドフルネス研究 (ISSN:24360651)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.23-32, 2021 (Released:2022-02-22)

- 参考文献数

- 36

武道は歴史的戦闘技術を起源とする実践であり,マインドフルネスと共通の要素を持つことが指摘されている。しかしながら,日本における実践者を対象とした実証的知見は少ない。本研究では,剣術実践者1名および非実践者3名を対象に,マインドフルネス傾向,内受容感覚への気づき,および心理的健康度を検討した。内受容感覚への気づきの課題として,心理測定尺度に加え,心拍検出課題,および呼吸数計数の正確さを測定する独自の課題を用いた。その結果,実践者では,心拍検出課題の成績が非実践者よりも高かった。また,マインドフルネスの合計および複数の下位尺度の得点,内受容感覚への気づきの複数の因子の得点,および主観的幸福感の合計および複数の下位尺度の得点も,実践者のほうが高かった。武道の継続的実践がマインドフルネス,身体内部環境への鋭敏な気づき,および心理的健康度を高めているという見方を支持する予備的知見であると考えられる。

4 0 0 0 OA [資料紹介] 『魏志』東夷伝訳註初稿(1)

- 著者

- 田中 俊明

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.151, pp.357-438, 2009-03-31