4 0 0 0 OA カピバラ(Capybara)の肉資源としての可能性

- 著者

- N. Y.

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, pp.N41a-N42, 1979 (Released:2008-11-21)

4 0 0 0 IR 「科学界のインディジョーンズ」の父親業

- 著者

- 長沼 毅

- 出版者

- 広島文化学園

- 雑誌

- 子ども・子育て支援 研究センター年報 (ISSN:21864144)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.53-57, 2012-12-28

4 0 0 0 OA 火葬炉から排出される有害物質の実態調査とその抑制対策

- 著者

- 武田 信生 高岡 昌輝 大下 和徹

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 環境工学研究論文集 (ISSN:13415115)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.259-270, 2008-11-28 (Released:2011-06-27)

- 参考文献数

- 23

火葬場から排出される有害物質の実態を調査し, 排出抑制策を検討することを目的とし, 4箇所の火葬炉にて, 排ガスや灰中の塩素化・臭素化ダイオキシン類, 水銀, 六価クロムなどの測定を行った. その結果, 排ガス中ダイオキシン類は, 算術平均で0.42ng-TEQ/m3N (O212%換算) であり, この結果から, 排出インベントリーは最大1.1g-TEQ/年と試算され, 現在の試算値の1/5程度まで低減されていると推定された. 排ガス中水銀は, JIS法ではほとんどが定量下限以下であったが, 形態別水銀連続分析では過去の調査と同様に歯科アマルガム由来と考えられるHg0が大きな寄与を占めることが確認された. 灰中の重金属は, 全試料で六価クロムの溶出量が, 土壌環境基準の180-1200倍となり対策が必要であると考えられた.

本年度も引き続き、初代培養アストロサイトを用いてのin vitro実験、並びにうつ病モデルマウスの作製プロトコール及び評価系を確立するためのin vivo実験を行った。In vitro実験では、アストロサイトの異物貪食活性が酸化ストレス負荷により低下するが、これは(1)酸化ストレス負荷による細胞内遊離型亜鉛レベルの増大、(2)P2X7受容体のスプライスバリアント群の発現割合の変動、そして(3)P2X7受容体の細胞膜からサイトゾルへの局在変化に伴ったチャネル/ポア活性の低下に起因するものであることを明らかにした。これらの成績は、うつ病におけるアストロサイトの機能変動が、少なくとも一部、酸化ストレス負荷によってアストロサイトにおけるP2X7受容体‐亜鉛シグナリングの変動に起因することを示すものである。うつ病モデルマウスは、chronic mild stress及びsocial defeat stressをマウスに負荷することにより作製し、social interaction試験、強制水泳試験、尾懸垂試験、スクロース嗜好性試験、脳海馬領域での炎症性サイトカインの発現などにより、ストレス感受性及びうつ様行動を評価する実験系をほぼ確立できた。さらにこれまでの検討により、うつ様行動を誘発するためのモデル間、並びに使用するマウス系統間で、ストレス感受性やうつ様行動誘発に差異のある傾向を見出しており、今後、その再現性を含め引き続き実験を行う予定である。

4 0 0 0 OA アルミニウムと酸性と根の深い関係

- 著者

- 横田 聡

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.186-188, 1999-03-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 「若者論」論

- 著者

- 難波 功士

- 出版者

- 関西学院大学

- 雑誌

- 関西学院大学社会学部紀要 (ISSN:04529456)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, pp.141-148, 200, 2004-10-28

Before the 1960s, in Japanese society young people were usually called 'Seinen'. But, from the 1970s they have been usually called 'Wakamono'. In this paper, I intended to describe the changes of names for the young and think about why such changes happened. My findings include three points. 1) In the 1960s, Youth Culture (Wakamono-Bunka) spread all over the world and in Japan adolescent culture (Seinen-Bunka) was taken over by Wakamono-Bunka which was more anti-authoritarian and hedonistic. 2) In the 1970s, Youth Culture was diluted and diffused. It became more docile and consumption-oriented. As it were, Youth Culture as a unique noun was transformed into youth culture as a common noun. In Japan the youth who liked such youth culture were called 'Yangu' and their personalities were considered more realistic and privatismic. 3) In the 1980s, in Japan the youth had begun to be called 'Shin-Jinrui', which means 'new type of human being'. They were familiar with various media and didn't have the consciousness of belonging to the same age group or generation. They were fragmented into many cliques depending on their interest and taste. Through these processes, Seinen (-Bunka) became a dead word, and simultaneously Youth Culture (Wakamono-Bunka) lost its original ideas linked to a certain generation and period.

4 0 0 0 OA 認知科学的視点に基づく認知科学教育カリキュラム

- 著者

- 白水 始 三宅 なほみ

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.348-376, 2009 (Released:2010-09-10)

- 参考文献数

- 51

- 被引用文献数

- 8

When one starts to learn a new discipline, it is essential to understand the terminology, to the point where one can use it comfortably across many situations. This study shows some effects of collaborative reflection on such learning, or transfer. We devised a two-year curriculum of teaching cognitive science to lower-division undergraduates, including the term of “schema,” and revised it along with our four-level model of collaborative conceptual change into enriching concrete, hands-on experiences and collaborative reflection. By comparing three sets of curricula, we found that ample experience with reflection yields durable understanding and promotes students' spontaneous use of “schema” in their end-term reports or conversations. Detailed analyses of five students' use over one-and-a-half years showed that one's understanding differed from that of others, but was highly correlated with her or his own preceding understanding. These results imply that ample experience provides a “core” to start one's learning and collaborative reflection makes the diversity of such cores explicit, which propels further constructive interactions that promote each one's deeper understanding and cross-situational learning.

4 0 0 0 OA 再帰性と近代社会 ギデンズの再帰性概念の徹底化を論じる

- 著者

- 中西 真知子

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.21-36,207, 1998-05-31 (Released:2016-11-02)

Reflexivity is a concept which reflects oneself to others and determines oneself by the reflection of others. Giddens critiques empirical and functional methods of sociology, and suggests new rules of sociological methods by means of using the concept of reflexivity. Giddens also uses reflexivity to explain modern society. In modern society reflexivity works faster in the social system, and reliable certainty cannot be found anywhere. Giddens insists that post industrial society is not 'post-modernity' but 'high-modernity', a boundless working of reflexivity. In high-modernity, politics acts as an important role as rationality did in modernity. Giddens makes a close connection between sociological method and modern society by using 'reflexivity', which is the key word of both method of social thought and social theory of modernity. If reflexivity works more and more, we must doubt not only the foundation of social science but also that of logics and natural science. To pursue reflexivity more radically, we will see a more uncertain world than Giddens anticipates. In addition, we should pursue not simple modernization, which reflects Western rational modernization, but reflexive modernization, which reflects multiple cultures. When we understand that everything is reflected in our own culture, including our concepts, even the concept of 'reflexivity', and sympathize with other different cultures, we can subjectively and critically begin a new method of social thought. At the same time, we can reflexively construct a society for the future.

4 0 0 0 OA 農場で求められる日本語 ベトナム人技能実習生に着目して

- 著者

- 重田 美咲

- 出版者

- 専門日本語教育学会

- 雑誌

- 専門日本語教育研究 (ISSN:13451995)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.41-48, 2020-12-31 (Released:2023-01-01)

- 参考文献数

- 13

就労者の減少と高齢化が深刻な日本の農業では、外国人材の受入れに期待が寄せられる。農業に従事する外国人材は技能実習生を中心に近年急増しており、技能実習法や改正出入国管理法の施行により更なる増加と在留期間の長期化が見込まれる。しかし、それらを対象とした研究や教材は極めて少なく、農場での日本語使用の実態も明らかでない。本研究では、農場でどのような日本語が使われているかについて、三つの農場で観察法と面接法を用いた調査を行い、抽出した語彙を日本語能力試験出題基準や職種別専門用語対訳集と比較した。調査の結果、まず、多くの場面で経営側の指示が実習生に伝わらない実態があることが明らかになった。そして、指示の表現に着目したところ、文型や動詞の難易度は高くないが、それらの動詞の多くが一般的な初級日本語教育で扱われる用例とは異なる用例で使われていることが明らかになった。また、動詞以外では、日本語能力試験の級外語彙でなおかつ専門用語対訳集にも載っていない語が多いことが明らかになった。地域語に加え、その農場が独自に使っている表現もあった。それらを踏まえ、日本語教育においては効率的な日本語講習、日本語習得を促進する職場環境のデザイン、農場オリジナル教材が手軽に作成できるツール開発と共有システムの構築、農業技能実習評価試験を活用した日本語学習が必要であることを指摘した。

4 0 0 0 OA ルカーチ邦訳リスト

- 著者

- 丸山 珪一

- 出版者

- 金沢大学教養部 = The College of Liberal arts, Kanazawa University / 金沢大学 = Kanazawa University

- 雑誌

- 金沢大学教養部論集. 人文科学篇 = Studies in Humanities by the College of Liberal arts Kanazawa University (ISSN:02858142)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.221-236, 1984-03-20

- 著者

- 竹村 瑞穂

- 出版者

- 日本体育・スポーツ哲学会

- 雑誌

- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.95-107, 2009 (Released:2012-12-17)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1

The purpose of this paper is to make clear the historical facts of doping matters under the DDR government and to point out the ethical problem to be found from this doping problem.In this paper, I will investigate the bare facts under the DDR government. It could be said that some facts have not been clear up until now and we haven't had the enough ground for these facts under the DDR government.It could be eventually said that the doping actions that were taken by the DDR government, the body politic, is regarded as those of ‘Property of the body by others’.I will clarify the historical facts of this doping problem by focusing on the popular paper 『Spiegel』 and the survey 『MfS und Leistungssport』. In addition, I try to reconsider afresh what / why this problem is regarded as unacceptable from the ethical point of view.The results of this consideration are as follows.1. The contents of the actual conditions of doping problem under the DDR government are concretely developed.2. The ethical issues that are the problem of doping as ‘Property of the body by others” subsists in these historical facts of doping matters under the DDR government.3. Under the modern concept of Property, especially John Locke’s concept of Property of his / her own Person, it is concluded that the problem of ‘Property of his / her own Person by others’ is not admitted in the basis of personal nature.

4 0 0 0 OA ミヤンマーにおける食べる茶と飲む茶

- 著者

- 難波 敦子 Moe Moe NYEIN Sanda Ye WIN 宮川 金二郎

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.6, pp.639-646, 1999-06-15 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 16

A continuation of the study on post-heated fermented teas that are distributed in south-west of Yunnan, China and in the northern part of Southeast Asia is reported. These teas seem related to Awa-bancha and Goishi-cha, fermented teas produced in Shikoku, Japan. In Shan State of Myanmar, Lepet-so that is a kind of edible pickled tea fermented by bacteria under anaerobic conditions, and its dried forms, which are used for drinking (Lepet-chin-chauk), are widely produced on a large scale. The pickled teas are produced on a small scale, one beeing fermented by fungi and bacteria in a small vinyl bag or in a bamboo tube and using matured tea leaves. The hard matured tea leaves are softened by the action of the fungi. The pickled tea fermented by fungi and bacteria may be similar to Japanese Goishi-cha that is similarly fermented. Some non-fermented edible teas in Myanmar are also discussed.

- 著者

- 夏井 豊

- 出版者

- 学校法人國學院大學 國學院大學北海道短期大学部

- 雑誌

- 滝川国文 (ISSN:24336378)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.18-31, 2015 (Released:2021-06-28)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 大竹 道哉

- 出版者

- 大阪音楽大学

- 雑誌

- 大阪音楽大学研究紀要 (ISSN:02862670)

- 巻号頁・発行日

- no.51, pp.53-70, 2013-03-01

フェルッチョ・ブゾーニ(Ferruccio Busoni, 1866-1924)は、イタリア、エンポリ出身の作曲家・ピアニスト・指揮者・音楽学者である。ピアニストとして幅広く演奏活動を行っただけでなく、作曲家として、オペラをはじめ、幅広いジャンルの作品を残している。また、バッハの作品を校訂し、オルガン作品を編曲したことでも知られている。音楽学者としての著作も残している。ヨハン・ゼバスティアン・バッハは、オルガンのためのコラールに基づかないフーガを含む作品を数多く残している。ブゾーニはこのうち5 曲をピアノに編曲した。このほかにもブゾーニは、バッハのオルガンのためのコラール前奏曲の編曲、自由な改作などを残している。今回は、バッハのオルガンのためのコラールに基づかないフーガを含む作品のピアノ編曲について、演奏者の視点から、特にピアノ編曲によってもたらされた演奏時における身体感覚の違いについて考察していきたい。

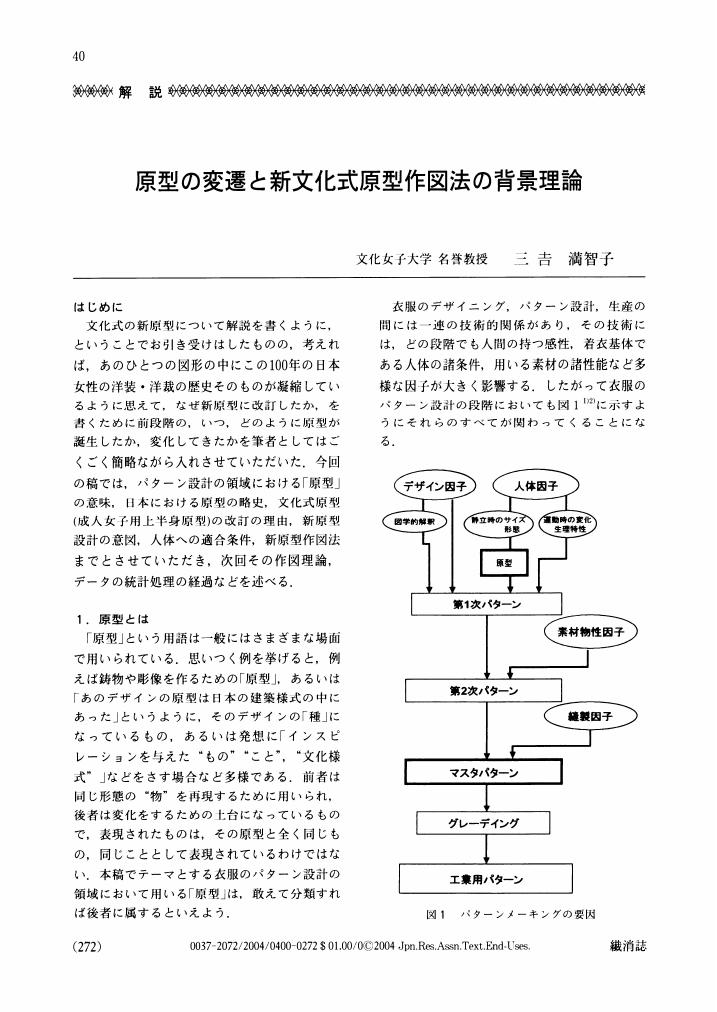

4 0 0 0 OA 原型の変遷と新文化式原型作図法の背景理論

- 著者

- 三吉 満智子

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.272-279, 2004-04-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 17

4 0 0 0 OA 自然科学系大学院生の研究時間と満足度に長時間研究文化が及ぼす影響 性差に着目して

- 著者

- 久保 京子

- 出版者

- 日本高等教育学会

- 雑誌

- 高等教育研究 (ISSN:24342343)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.155-174, 2021-08-10 (Released:2022-08-10)

- 参考文献数

- 30

本稿の目的は,Nature PhD Career Survey 2019を用いて大学院生における研究時間の長時間化の要因および長時間研究文化と教育/研究成果への満足度の関係の性差を明らかにすることである.本稿から得られた知見は以下の3点である.第一に,研究時間の長時間化は男女共通して長時間研究文化によって促進され,男性では若年者で促進され,女性では若年者や12歳未満の子どもを持つ学生で阻害される.第二に,長時間研究文化は女性の教育への満足度に負の影響を及ぼす.第三に,長時間研究文化は女性の研究成果への満足度に負の影響を及ぼし,長い研究時間そのものは男性の研究成果への満足度を高める.以上の知見から,自然科学系分野でみられる長時間研究文化は女子学生の教育/研究成果への満足度に不利に作用するといえる.

- 著者

- 河野 静香

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.654-670, 2021 (Released:2022-03-31)

- 参考文献数

- 13

Self-Starvation(以下SS と略記)は今日の日本では摂食障害の名で知られているが,こうした理解が広まったのは比較的最近のことである.だがそれ以前の日本でSS が知られていなかったかといえば,そうではない.本稿は摂食障害として知られる以前の日本におけるSS の意味理解,〈摂食障害〉の生成,その後の展開を記述する. 分析対象は1872~2018 年の新聞記事のうち,見出しあるいは本文にSS と関連する語句を含む記事である.テキストマイニングと内容分析による記事の計量的な分析から,日本におけるSS の意味理解の変遷を次のように要約できる. 19 世紀後半,SS は宗教的目的による断食,政治的目的によるハンガーストライキ,厭世による断食自殺など多様な意味で理解された.20 世紀半ば,SSは医療者から様々な病名で,精神的な病気として言及された.1980 年代以降,SS は医療者,教育関係者,フェミニストカウンセラーによって心の問題として理解され,拒食症として言及され始めた.このときSS は心の問題であると同時に社会の問題としても捉えられ,医療をはじめ公的,非公的諸機関の連携が求められた.2000 年代以降は福祉を中心に,SS は摂食障害の名で,嗜癖(addiction)として理解され始めている.現代日本でSS は心の問題であると同時に習慣化した行動パターンの問題と解され始め,新たな支援のあり方が模索されている.

4 0 0 0 OA 褐色脂肪組織による熱産生と体温・体脂肪調節 —ヒトでの知見を中心に—

- 著者

- 斉藤 昌之

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.3, pp.210-216, 2020 (Released:2020-04-01)

- 参考文献数

- 17

ヒトを含めて哺乳動物には白色と褐色の2種類の脂肪組織が存在する. 白色脂肪がエネルギーを中性脂肪として蓄積し飢餓への備えをするのに対して, 褐色脂肪は脂肪エネルギーを熱に変換する代謝性の非ふるえ熱産生の特異的部位であり, 寒冷環境下での体温維持や, 感染・炎症時の発熱やストレス性高体温に関与している. さらに, 褐色脂肪は体温のみならず全身エネルギー消費や体脂肪の調節にも寄与するので, 抗肥満ターゲットの1つとしても注目されている. 最近, がんの画像診断法であるFDG-PETを利用してヒトの褐色脂肪を評価する手法が開発され, 多くの知見が集積されつつある. 本稿では, 健常成人の褐色脂肪について, 体温や体脂肪調節における役割を中心に紹介する.

4 0 0 0 OA シリコーンを用いた家庭用柔軟仕上げ剤に関する研究(第3報)

- 著者

- 橋本 恵美子 山崎 久生 宮坂 広夫 向山 恒治

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.86, 2003 (Released:2004-05-25)

[目的]一般的な柔軟仕上げ剤で処理した繊維の水分および熱の移動特性については種々研究されている1)が、カチオン界面活性剤(以下、カチオン)にシリコーンを併用した柔軟仕上げ剤に関してはほとんど検討例がない。本報ではカチオン/シリコーン併用柔軟仕上げ剤で処理した各種繊維の水分移動特性を詳細に検討し、更に処理衣類着用時の快適性について評価した。[方法]評価には、予め前処理した綿、ポリエステルの試験布または衣類を用いた。カチオンのみの柔軟仕上げ剤を対照として、カチオン/シリコーン併用柔軟仕上げ剤の濃度を変化させて処理した各種繊維の、吸水性および蒸散性を接触吸水法により測定した。また、処理衣類着用時の快適性は、発汗時の衣服内温湿度を測定することにより評価した。[結果]一般に、綿繊維の吸水性能は柔軟剤の使用により低下するが、主基材であるカチオンの種類やシリコーンと併用することでこの低下が軽減するとの報告がある2)。カチオン/シリコーン併用柔軟仕上げ剤に関して、シリコーンの量を増加させると吸水性が向上し、綿については柔軟剤非使用と同程度になることが明らかとなった。一方、ポリエステルに関しては、柔軟仕上げ剤を使用すると非使用と比較して吸水性が向上し、シリコーンの併用によりこの効果は更に増大した。また、これら水分移動特性が良好な衣類を着用した場合、発汗時においても衣服内の湿度を低く保つなど、着用時の快適度が高いことが明らかになった。1)井上ら,繊維学会誌,53,p.226(1997)他2)橋山ら,日本家政学会第54回大会要旨集,p.179(2002)他