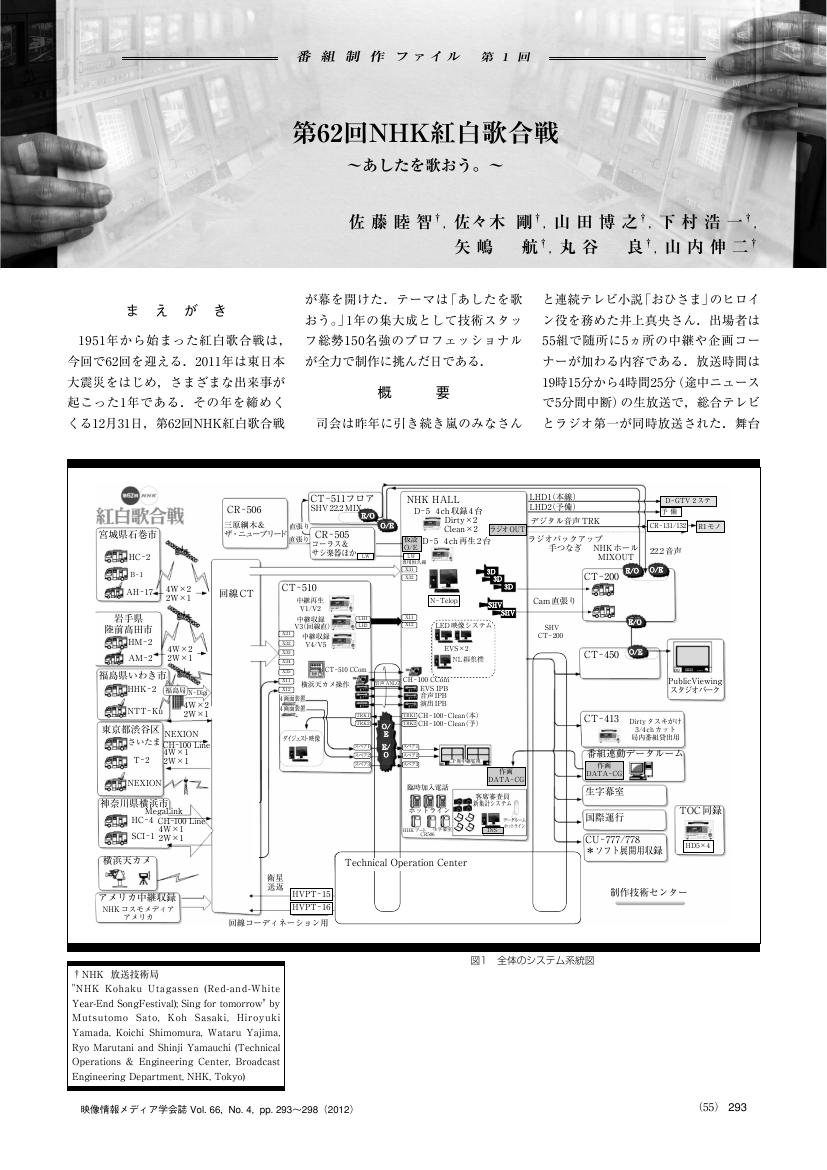

4 0 0 0 OA 第62回NHK紅白歌合戦~あしたを歌おう。~

- 著者

- 佐藤 睦智 佐々木 剛 山田 博之 下村 浩一 矢嶋 航 丸谷 良 山内 伸二

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.293-298, 2012 (Released:2014-04-01)

4 0 0 0 OA 明治中期迅速測図からみた九十九里浜平野の砂質微高地列の区分の再検討

- 著者

- 岡崎 清市 砂村 継夫

- 出版者

- The Tohoku Geographical Association

- 雑誌

- 季刊地理学 (ISSN:09167889)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.160-166, 2001-09-01 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 17

九十九里浜平野において, 完新世における砂質微高地列 (strandplain ridges) の形成過程が議論されて来たが, これら微高地列の区分を明治中期 (1883年頃) の迅速測図の土地利用区分を手懸かりに再検討した。その結果, 従来の区分と異なる6区分をすることができた。海岸寄りの2群は従来通り, 内陸側は4群に区分することができた。

4 0 0 0 OA ニホンジカによる森林下層植生衰退渡の広域分布状況

- 著者

- 幸田 良介 虎谷 卓哉 辻野 智之

- 出版者

- 地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所

- 雑誌

- 大阪府立環境農林水産総合研究所研究報告 (ISSN:21886040)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.15-19, 2014 (Released:2020-04-02)

シカによる森林植生被害状況を広域的に把握するために,森林下層植生の植被率とシカによる採食痕跡の有無を調査し,IDW法を用いて下層植生衰退度の空間分布図を作成した.下層植生衰退度の区分結果は他の森林構成要素への被害状況と有意な相関関係を示しており,シカによる森林植生への被害指標として妥当であると考えられた.下層植生衰退度には地域差が見られ,概ねシカ目撃効率の高い地域で衰退度も高くなっていた.大阪府では今のところ極端に高い衰退度の地域は認められないものの,シカ生息密度の増加傾向が継続していることから,モニタリングの継続が必要だと考えられた.今後はシカ密度分布状況をより詳細に把握し,下層植生衰退度とシカ密度の関係を定量的に評価していくことが求められる.

4 0 0 0 OA 物語はなぜ進まないのか : アシア・ジェバール『墓のない女』と相続権なき作家

- 著者

- 武内 旬子

- 出版者

- 神戸市外国語大学研究会

- 雑誌

- 神戸外大論叢 = Journal of foreign studies (ISSN:02897954)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.73-94, 2008-09-30

4 0 0 0 OA 『デジタル・ヒューマニティーズ』第三号刊行に寄せて

- 著者

- 永崎 研宣

- 出版者

- 日本デジタル・ヒューマニティーズ学会

- 雑誌

- デジタル・ヒューマニティーズ (ISSN:21897867)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.1, 2022-12-31 (Released:2022-12-31)

4 0 0 0 OA デュルケムの「国家―中間集団―個人」プロブレマティーク

- 著者

- 中島 道男

- 出版者

- 日仏社会学会

- 雑誌

- 日仏社会学会年報 (ISSN:13437313)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.47-67, 2015-11-30 (Released:2017-07-03)

This paper tries to examine the significance of Durkheim’s work as a sociological classic by comparing Durkhemian problematique of State-Intermediate group- Individual and studies of Japanese society by some scholars, such as Yoichi Higuchi, Tatsuo Inoue, Keiichi Sakuta, and Masao Maruyama. When we interpret Durkheimian problematique of State-Intermediate group- Individual, it is important to distinguish between the problem of persistence of intermediate groups and the problem of absence of intermediate groups, but treat them in pairs, not separately. According to Durkheim, firstly, the state as a general power must crush particular powers of intermediate groups and release individuals from the pressure of intermediate groups, and after that, intermediate groups are necessary to guard individuals from the powerful state which will oppress them if there are no intermediate groups. Durkheim’s problematique reformulated in such a form is a useful tool for placing some studies of Japanese society appropriately. In my opinion, contemporary significance of sociological classics exists in giving us the clue of how we grasp social phenomena. Sociological classics are worth classics due to the skillfulness of their problematique.

- 著者

- Kaya Mori-Yamanaka Fuminori Kimura Akiko Nakamura Tetsuro Hanada Jun Kitazawa Aina Morimune Shunichiro Tsuji Takashi Murakami

- 出版者

- Tohoku University Medical Press

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- pp.2022.J106, (Released:2022-12-08)

4 0 0 0 OA 活法研究 : 楊心流柔術巻物の史料調査

- 著者

- 久保山 和彦

- 出版者

- 日本体育大学

- 雑誌

- 日本体育大学紀要 (ISSN:02850613)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.1-7, 2014-09-30

4 0 0 0 OA 実写360度動画とセルフアバタを用いた環境的文脈操作が自由再生および時間評価に与える影響

- 著者

- 瑞穂 嵩人 鳴海 拓志 葛岡 英明

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.4, pp.311-321, 2022-12-28 (Released:2022-12-28)

- 参考文献数

- 41

Episodic memory is known to be environmental context-dependent. The most famous effect is the reinstatement effect: retrieval works better in the same context (SC) as encoding than in a different context (DC). While various environmental context manipulation methods have been examined, we propose a new method using 360-degree video and self-avatar. Comparing the number of words recalled between the SC condition and the DC condition in a within-participant design, there was no reinstatement effect. The result was consistent with the previous works using immersive virtual environments as context. In addition, we found a negative correlation between the presence and the number of words recalled, but it didn’t reach statistical significance. Also, we revealed a time-compression effect of VR only in the condition using self-avatars relevant to virtual environments, not in the condition using a neutral avatar. These findings would be important for the various VR applications.

- 著者

- 高橋 隆一郎

- 出版者

- 国公私立大学図書館協力委員会

- 雑誌

- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, pp.2095, 2020-11-30 (Released:2021-01-13)

2020年4月にCOVID-19感染拡大に伴う緊急事態宣言が発表され,多くの図書館が臨時休館した。本稿では,COVID-19感染第一波に直面したレファレンス担当者として見聞き・経験したCOVID-19関連資料の探索並びにオンラインレファレンスの経験の整理を通じて,図書館での資料・情報提供の意義を再確認する。さらにはこれからも私たちと感染症との闘いが続いていくことを踏まえ,今回の経験から今後に生かしていくべきことを考察する。

4 0 0 0 OA 国債の累増とマネーサプライおよびインフレーション

- 著者

- 村田 治 森澤 龍也

- 出版者

- 日本財政学会

- 雑誌

- 財政研究 (ISSN:24363421)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.227-244, 2005 (Released:2022-07-15)

- 参考文献数

- 31

本稿では,日本における財政赤字の持続可能性について理論的および実証的に考察する。本稿の分析結果によると,日本の財政赤字は持続可能ではなく,その結果,財政破綻を避けるためには,必然的にマネタリーベースの増加をともなう可能性が高い。さらに,マネタリーベースとインフレ率の関係を示した本稿のモデルからは,基礎的財政赤字や国債残高,あるいは貨幣乗数の増加はインフレやハイパーインフレをもたらす。このことは,景気の長期停滞のため,現時点ではマネタリーベースの増加がマネーサプライの増加に結びつかずインフレの発生には繋がっていないが,近い将来,景気の回復が生じる場合,財政赤字によるマネタリーベースの増加はインフレや場合によってはハイパーインフレの原因となる可能性が明らかにされたと考えられる。したがって,インフレを回避するためには,早急に基礎的財政赤字の削減が必要であると判断される。

4 0 0 0 OA 土壌の創造は何をもたらすか ―デザイナー・ソイルの可能性―

- 著者

- 篠原 信

- 出版者

- 日本土壌微生物学会

- 雑誌

- 土と微生物 (ISSN:09122184)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.22-33, 2018 (Released:2018-04-30)

土壌はありふれた存在ながら、人工製造できない媒体だった。土壌機能(有機物を分解し無機養分を供給する機能)を人工的に再現できなかったためだ。土壌機能を再現するにはアンモニア化成、硝酸化成の2段階の微生物作用を再現する必要があるが、硝酸化成を担う微生物(硝化菌)が有機物の曝露で容易に不活性化するからだ。もし硝酸化成に成功しても、有機物と硝酸の同時併存で脱窒が活性化するため、重要な無機養分である硝酸が失われ、土壌機能を再現することが困難だった。並行複式無機化反応はこれを可能にした微生物培養技術だ。この手法で培養した微生物群を人工媒体に固定化すると、土壌機能をその媒体に付与することが可能となる。さらに最近になって、わずか3菌株(従属栄養細菌、アンモニア酸化菌、亜硝酸酸化菌)だけで土壌機能の基本であるアンモニア化成、硝酸化成を再現することに成功した。これにより、土壌の物理性・化学性・生物性のいずれについてもデザイン可能な技術が出そろった。本稿では、「デザイナー・ソイル」の可能性について紹介する。

4 0 0 0 OA 認知機能がネガティブな自動思考・スキーマに与える影響

- 著者

- 神原 広平 尾形 明子

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.215-223, 2015-09-30 (Released:2019-04-06)

認知の歪み理論は認知療法の代表的なモデルであり、ネガティブな自動思考やスキーマが抑うつをもたらすと考えている。一方、うつ病患者の認知機能は著しく低下していることが明らかになっている。そこで本研究では、ネガティブな自動思考やスキーマに認知機能がどのような効果を及ぼすかについて検討するため、大学生81名に神経心理学検査と質問紙調査を行った。その結果、注意の切り替えに関する認知機能の低さがネガティブな自動思考を説明していた。本研究から、認知機能の低さは認知の歪みの高さに関係することが明らかになった。

4 0 0 0 OA 経営史研究の方法・課題・存在意義 ―英語文献における研究動向と論争―(上)

- 著者

- 黒澤 隆文 久野 愛

- 出版者

- 経営史学会

- 雑誌

- 経営史学 (ISSN:03869113)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.27-49, 2018 (Released:2020-09-30)

4 0 0 0 OA 金沢大学五十年史通史編

- 出版者

- 金沢大学創立50周年記念事業後援会

- 巻号頁・発行日

- 1999-06-01

1242p ; 27cm

4 0 0 0 OA 漢方薬の利水作用とアクアポリン

- 著者

- 礒濱 洋一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.12, pp.1117-1120, 2011-12-01 (Released:2018-08-23)

4 0 0 0 OA サパティスタ22年の歩み

- 著者

- 柴田 修子

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.41-54, 2016 (Released:2020-11-19)

4 0 0 0 IR カヴールのイタリア統一と東部国境,中欧世界--外交史的再考察

- 著者

- 濱口 忠大 Tadahiro Hamaguchi

- 出版者

- 関西学院大学人文学会

- 雑誌

- 人文論究 (ISSN:02866773)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.204-224, 2010-05