4 0 0 0 OA リウマチの頸椎病変と治療

- 著者

- 海渡 貴司 米延 策雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会

- 雑誌

- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.260-265, 2014-12-30 (Released:2015-02-28)

- 参考文献数

- 8

関節リウマチ(RA)では,四肢関節病変のみならず,脊椎・特に上位頸椎に高率にRA病変を合併し,RA頚椎病変による疼痛・神経障害は日常生活制限のみならず生命予後にも影響する.RAの薬物治療は,メトトレキセート(MTX)をアンカードラッグとして生物学的製剤と併用することでパラダイムシフトとよばれる飛躍的発展を遂げた.疾患活動性を制御した臨床的寛解,そして関節破壊を抑制した構造的寛解を治療目標とすることで高い治療効果が報告されているが,生物学的製剤で報告された関節破壊抑制・修復効果は手足末梢の関節破壊評価指標に基づくものであり,特有の解剖学的構造・力学環境にある頚椎で同等の効果を期待できるかは明らかではない.本稿では,RAにおける頸椎病変の病態・画像診断・および現在の薬物治療体系における頚椎病変の意義・治療について概説する.

4 0 0 0 OA 摂津名所図会

- 著者

- 秋里 湘夕

- 巻号頁・発行日

- 1796-09

寛政8年(1796)9月, 刊26.2×18.2cm6巻12冊一住吉郡: 73丁, 76コマ二東生郡: 58丁, 61コマ三東生郡・西成郡: 73丁, 76コマ四上大坂部: 51丁, 54コマ四下大坂部: 51丁, 54コマ五嶌下郡嶌上郡: 66丁, 69コマ六上豊嶌郡河邊郡: 44丁, 47コマ六下河邊郡: 45丁, 48コマ有馬郡能勢郡: 59丁, 62コマ武庫郡菟原郡: 62丁, 65コマ矢田部郡上: 43丁, 46コマ矢田部郡下: 93丁, 96コマ序: 寛政6年(1794), 中山前大納言愛親卿跋: 寛政8年(1796)8月, 秋里湘夕画: 竹原春朝斎書林等の記載は有馬郡能勢郡の巻末にあり

4 0 0 0 IR 国語資料としての『都花月名所』--江戸時代後期における漢字表記と振り仮名

- 著者

- 郡 千寿子

- 出版者

- 弘前大学教育学部

- 雑誌

- 弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)

- 巻号頁・発行日

- no.106, pp.1-7, 2011-10

弘前市立図書館に所蔵されている、寛政五年( 9 )刊の『都花月名所』の資料性について検証したものである。京都府立総合資料館にも同様の文献が所蔵されているが、従来、地誌資料として扱われて地理学的分野での研究対象とされてきた。本稿では、それぞれの文献を比較検討した結果、京都府立総合資料館所蔵本が不完全本であること、弘前市立図書館所蔵本が刊行時の様相をとどめた善本資料であることを明らかにした。その上で、国語資料としての『都花月名所』の可能性を探るために漢字表記に付された振り仮名に注目し、四つ仮名や連声、カ行合拗音といった言語事象について考察検討し報告した。

- 著者

- ヴィータ シルヴィオ

- 出版者

- 国文学研究資料館

- 雑誌

- 国文学研究資料館紀要. アーカイブズ研究篇 = The bulletin of the National Institute of Japanese Literature. 人間文化研究機構国文学研究資料館 編 (ISSN:18802249)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.149-169, 2016-03

サレジオ会宣教師マリオ・マレガ(1902 ~ 1978)に関する先行研究によって、同氏の伝記や関連情報などは多少明らかにされたが、現バチカン図書館所蔵文書群の成立についてはまだまだ不明な部分が多い。それを踏まえ、1920 〜 1940 年代におけるサレジオ会の来日と、宮崎・大分付近での初期活動を歴史的背景に、大分時代(1932 〜 1949)のマレガの言動を分析する。彼はキリシタン遺跡(主として墓)を調査する傍ら、布教地の歴史に関わる文献資料を15 年ほどかけて意欲的に集めた。入手経路として古書店と古物屋からの二つの筋があったようで、文書発見経緯についての記述によると、個別に手に入れた史料のほか、まとまって得られたものもあったと考えられる。1950 年代初期までその文書の研究も続けるが、調査・研究を行う際、地元で複数の協力者の力を借りた。彼が集めた文書が1953 年の夏ごろにローマに送られる時点に完結したものを、マレガ・コレクションと位置付けることができる。Previous research on the Salesian missionary Mario Marega (1902-1978) has shed some light upon his biography and other information on him. However, many details on how the collection of ancient documents now in the Vatican Library was put together still remain not sufficiently elucidated. For this reason, I first try to present here an analysis of Marega's activities during the period he spent in Oita (1932-1949). This is carried out against the historical background of the Salesian Mission to Japan in its early years, after the arrival of the first missionaries to Japan and their subsequent efforts to settle down in the local society around Miyazaki and Oita. Within such a context, over a span of about fifteen years, Father Marega eagerly collected documents on the history of his missionary territory, while also engaging in surveys of the material remains (mainly graves) of earlier Christians from the same area. Apparently, he obtained the documents through two different channels, old-books dealers and old-curios or antique shops. In some cases their acquisition was made as individual items or small groups of records. However, according to accounts by Marega himself and other sources, another sizeable group was likely the result of one single "discovery".Marega continued to study the documents until the early 1950s, also thanks to a network of people who helped him to find them first and eventually interpret their contents. In the light of these circumstances, and with no traces of later accessions, the early summer of 1953, when the group of documents was sent to Rome, is definitely to consider as the terminus ad quem for the formation of the collection.

4 0 0 0 OA 錯視の発達

- 著者

- 金沢 創

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.43-46, 2016-09-30 (Released:2016-10-25)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

In this short article, we reviewed out studies about development of perception. At first, we explained the findings about material perception in infants. This study showed that the 3- to 4-month-old infants have a striking ability to discriminate slight image changes due to illumination that are not salient for adults. These young infants lose this ability after 5 months of age and then develop an ability to perceive distal surface properties (glossy or matte) at 7–8 months of age. Second, we discussed the relationship between visual illusion and perceptual development. We defined the concept of “pre-constancy” based on the statements of William James. Finally, we defined the characteristic of visual illusion.

4 0 0 0 IR 歴史認識を巡るロシアの政治 : 対立と協力の交錯

- 著者

- 西山 美久

- 出版者

- 九州大学法学部政治研究室

- 雑誌

- 政治研究 (ISSN:02898357)

- 巻号頁・発行日

- no.68, pp.23-57, 2021-03

4 0 0 0 OA 一九世紀末のロシアにおけるジャポニスム -バレエ「ミカドの娘」を例に-

- 著者

- 斎藤 慶子

- 出版者

- 早稲田大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第2分冊, 英文学 フランス語フランス文学 ドイツ語ドイツ文学 ロシア語ロシア文化 中国語中国文学 (ISSN:13417525)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.193-205, 2014-02-26

- 著者

- 玉木 千賀子 たまき ちかこ 沖縄大学人文学部

- 出版者

- 沖縄大学人文学部

- 雑誌

- 沖縄大学人文学部紀要 = Journal of the Faculty of Humanities and Social Sciences (ISSN:13458523)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.91-98, 2016-03-07

本論は,個人を固有の存在として捉えるというソーシャルワークの価値(個人の尊厳)に依拠したケアマネジメントのありかたを検討するための予備的研究である。ソーシャルワークのアプローチにおいて人を中心としたアプローチとして位置づけられるPerlman の問題解決アプローチの構造と支援過程を整理し,個人の尊厳に関係するソーシャルワークの概念に関連づけて考察をした。その結果,その人の成長を一義的な目標に位置づける,問題解決力を涵養するための問題の部分化,リハーサル体験の反復,情緒的・知的・身体的側面からの対処能力向上等,支援を必要とする人の尊厳に結びつくと考えられる視点を見い出すことができた。一方で,自己決定の考え方,日本の文化的特徴の自己決定への影響,言語的コミュニケーションを用いることによる対象の限定,問題解決の認識が乏しい場合等の本アプローチの適用上の検討課題が示唆された。

4 0 0 0 OA 食細胞によるインフルエンザウイルス感染細胞の貪食除去

- 著者

- 白土 明子 中西 義信

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.126, no.12, pp.1245-1251, 2006-12-01 (Released:2006-12-01)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 4 5

Infection with a variety of viruses induces apoptosis in host cells. This phenomenon may be considered to be a self-defense mechanism to avoid viral propagation. However, the growth of influenza virus is completed before host cells become dysfunctional due to apoptosis. To clarify the physiologic consequences of influenza virus-induced apoptosis, the fate of influenza virus-infected cells was examined in vitro as well as in vivo. Influenza virus-infected cells were engulfed by macrophages in vitro, and virus propagation was almost completely inhibited. This phagocytosis was dependent on the specific recognition of the membrane phospholipid phosphatidylserine exposed on the surface of virus-infected apoptotic cells by macrophages. In addition, the activity of viral neuraminidase expressed at the surface of virus-infected cells was necessary for the maximal level of phagocytosis. When mice infected with influenza virus were administered phagocytosis inhibitors, the level of lethality and inflammation in the lung were augmented. These results show that apoptosis makes influenza virus-infected cells susceptible to phagocytosis by macrophages, and that this leads to a reduction in the extent of influenza pathology.

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1920年01月19日, 1920-01-19

4 0 0 0 Y染色体上のSTR多型による親子鑑定システムの開発

Y染色体上のSTR多型による親子鑑定システムの開発の一環として、本年度は特にDYS390の日本人集団におけるアリル頻度を調査した。血縁関係のない日本人117名の血液からChelex-100によりDNAを抽出した。PCR増幅は3ngの鋳型DNAを用い、総量25μlの反応液中で定法に従って行った。用いたプライマーは、P1:5'TATATTTTACATTTTTGGGCC3'およびP2:5'GACAGTAAAATGAACACATTGC3'で、型判定はポリアクリルアミドゲル電気泳動と銀染色によった。また、各アリルの塩基配列は、Dye Terminator Cycle Sequencingキットによった。今回の調査で認められた6種類のアリルの塩基配列は、5-primer(23bp)-27bp-(CTAT)_2-(CTGT)_8-(CTAT)_n-CTG(TCTA)_3-TCAATC-(ATCT)_3-25bp-primer(22bp)-3'であり、CTATの4塩基(アンダーラインで示した)の繰り返し数は8回から13回(即ち、n=8-13)で、各アリルの総塩基数は、8;202bp;9;206bp;10;210bp;11;214bp;12;218bp13;222bpと算出された。CTATの繰り返し数を各アリルの名称とすると、アリルの出現頻度は、8;0.017;9;0.154;10;0.248;11;0.291;12;0.239;13;0.051であり、以前調査したドイツ人集団における成績(8;0.026;9;0.158;10;0.263;11;0.368;12;0.175;13;0.051)との間に有為な差は認められなかった(x^2=5.370,df=5.P>0.05)。一方、DYS389の日本人集団におけるアリルの頻度は、DYS389Iでは、8:0.018;9;0.161;10;0.268;11;0.527;12;0.027であり、DYS389IIでは、23:0.029;24:0.105;0.229;26:0.324;27:0.248;28:0.048;29:0.010;30:0.010であった。Jones(1972)によるDiscrimination powerはDYS389Iでは0.624、DYS389IIでは0.767で、両者のCombined discrimination powerは0.912と算出された。ダイレクトシークエンス法でDYS389アリルの塩基配列を決定しようとすると、判読不可能な個所が複数個所あらわれ、各アリルの塩基配列の全体像を把握することはできなかった。Y染色体上のSTRの法医学実務における応用として、司法解剖得た膣内容からDYS390およびDYS389の検出を試みた。試料とした15例のうち4例でDYS390の増幅が認められ、これらの試料では顕微鏡検査によって精子も確認された。なお、DYS389はいずれの試料でも増幅することができなかった。次に環境変化の影響を検する目的で、加熱処理した歯牙から得た歯髄よりDNAを抽出し、DYS390およびDYS389の検出を試みた。DYS390は、300℃2分の加熱では6例全例で、400℃2分の加熱では7例中1例で増幅可能であった。海中にほぼ1年間放置され、白骨化した遺体の長官骨骨髄のDNAについてDYS390が増幅可能であった。Y染色体上のSTRによる親子鑑定では、父親と男子間のみに限定されるものの、そのシステムは極めて単純化される。即ち、男子の型から父親の型は常に1つに決定されるので、母子結合確率と擬父と同じ遺伝子型の真の父の出現頻度は等しいことから、父権肯定確率=1/(1+擬父の型の遺伝子頻度)として計算されることとなる。

- 著者

- 濱村 美和子

- 出版者

- 全国社会福祉協議会

- 雑誌

- ふれあいケア (ISSN:13416383)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.64-66, 2007-02

4 0 0 0 勅勒の歌--その原語と文学史的意義

- 著者

- 小川 環樹

- 出版者

- 東方学会

- 雑誌

- 東方学 (ISSN:04957199)

- 巻号頁・発行日

- no.18, 1959-06

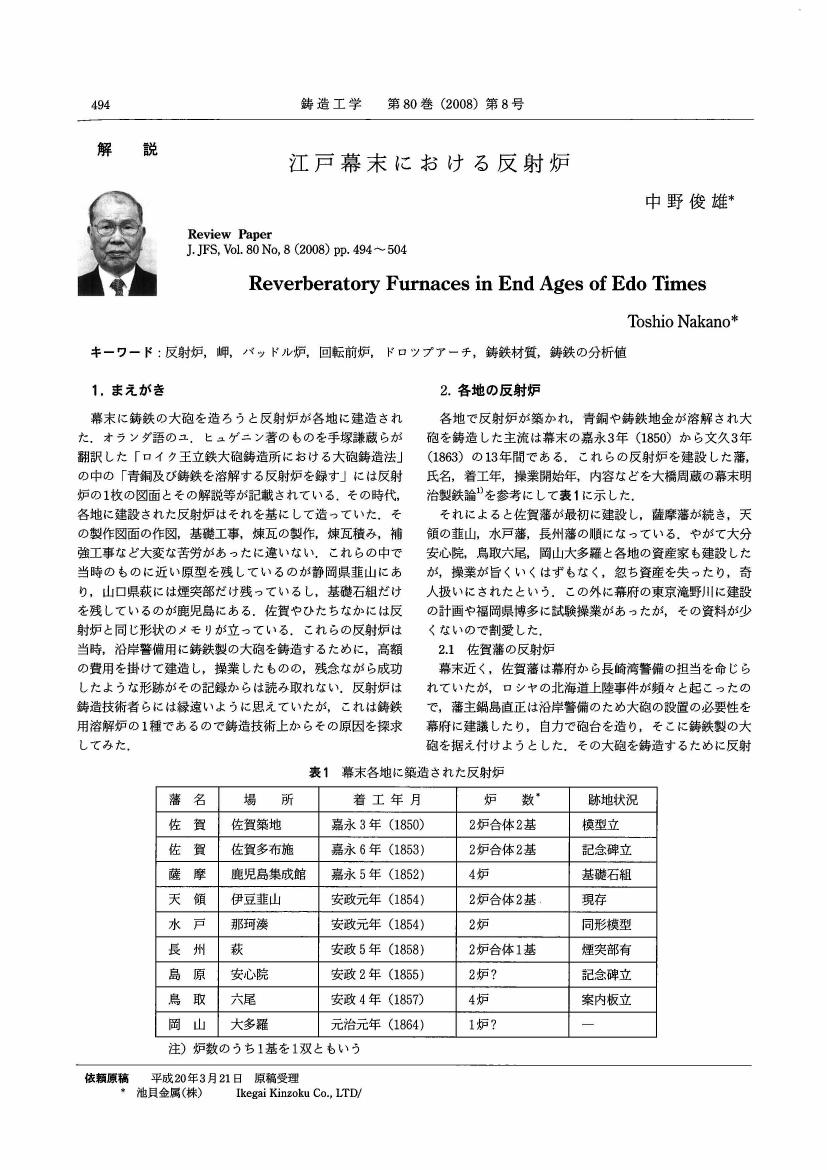

4 0 0 0 OA 江戸幕末における反射炉

- 著者

- 中野 俊雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本鋳造工学会

- 雑誌

- 鋳造工学 (ISSN:13420429)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.8, pp.494-504, 2008-08-25 (Released:2015-01-13)

- 参考文献数

- 47

4 0 0 0 OA 日本人成人におけるレジリエンスと年齢の関連

- 著者

- 上野 雄己 平野 真理 小塩 真司

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.89.17323, (Released:2018-09-20)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 12 10

This study aimed to examine the relationship between resilience and age in Japanese adults. Participants were Japanese adults (N = 5,143; 3,078 men and 2,065 women, mean age = 49.62 years, SD = 10.76, age range = 20–69 years). They responded to the Bidimensional Resilience Scale, examining innate and acquired factors of resilience. Hierarchical multiple regression analysis was conducted, and the results indicated a linearly increasing trend for resilience with age in acquired resilience factors that are strongly related to character. Additionally, a linearly increasing trend with age was also indicated in innate resilience factors that are strongly related with temperament. A significant correlation was observed with the squared term of age, suggesting a curvilinear relationship. These results suggest that resilience in Japan increases with age, which corroborates the findings of previous international studies; however, the status of age-related changes differs slightly based on whether the resilience factors are innate or acquired.

4 0 0 0 OA 図と地の解釈学―意識下に沈む無名存在の探求―

- 著者

- 野林 靖彦

- 出版者

- 麗澤大学出版委員会

- 雑誌

- 麗澤大学紀要 = Reitaku University Journal (ISSN:02874202)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, pp.51-61, 2015-01-31

4 0 0 0 OA フリースクールと公教育の葛藤とゆらぎ ―教育機会確保法にみる再配分と承認―

- 著者

- 加藤 美帆

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.2, pp.175-185, 2018-06-30 (Released:2018-10-17)

- 参考文献数

- 20

子どもの社会的生きにくさの顕在化や、時代に対応した能力形成など、公教育が多くの課題に直面するなかフリースクールには公教育の補完的な役割も期待され、かつての対抗的な関係から変化がおこってきている。しかし学校教育とは依然不均衡な関係にあるフリースクールに公教育の課題の受け皿としての役割を押し付ける危険性には留意する必要がある。教育機会確保法が公教育の「文化的・象徴的な変革」につながり得るかが今後問われていくことになる。

4 0 0 0 IR もうひとりの井上友一 : 救済局の夢 (玉井金五教授退任記念号)

- 著者

- 木下 順

- 出版者

- 大阪市立大学経済学会

- 雑誌

- 経済学雑誌 (ISSN:04516281)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.3, pp.19-43, 2015-02

4 0 0 0 OA 内田百閒・盲目の〈闇〉と視覚性、あるいは記憶の表象

- 著者

- 野田 康文

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, pp.106-121, 2015-11-15 (Released:2016-11-15)

本稿の目的は、内田百閒の小説『柳検校の小閑』(一九四〇年)に描かれた盲者の視覚性の特徴と達成を、谷崎潤一郎の小説『春琴抄』(一九三三年)を補助線としつつ明らかにすることにある。まず、『春琴抄』に対する内田百閒の共感と対抗意識を踏まえつつ、『柳検校の小閑』のテクストの構造に盲者の視覚性がどのように方法的に組み込まれているのかを、記憶の表象との関わりから考察し、同時に盲者の視覚性に着目することによって拓ける読解の可能性を導き出す。次に、百閒と親交のあった盲目の筝曲家・宮城道雄の随筆との関連について、盲者の視覚性の形象をめぐって、内田百閒と宮城道雄双方が互いの作品に及ぼした相互作用・相乗効果を考察し、その共同作業によって、盲者の視覚性についての互いの認識を、単独ではたどり着けなかったであろう深みにまで達せしめたことを証明する。

4 0 0 0 IR 分断社会を終わらせる : 『だれかが受益者』から『だれもが受益者』へ (専修大学社会科学研究所公開シンポジウム : 多摩区・3大学連携協議会後援 格差の諸相 : "分断社会"を越えて)

- 著者

- 井手 英策

- 出版者

- 専修大学社会科学研究所

- 雑誌

- 専修大学社会科学研究所月報 = The monthly bulletin of social science (ISSN:0286312X)

- 巻号頁・発行日

- no.645, pp.2-10, 2017-03-20