2 0 0 0 OA クラウドを利用した GxP 業務システムの CSV 実践

- 著者

- 日本 PDA 製薬学会 電子記録電子署名委員会 クラウド CSV グループ 荒井 健太郎 荒木 澄江 石川 明水 稲葉 光治 荻本 浩三 杉浦 明子 坪田 浩之 峠 茂樹 西山 宇一 平野 勝久 古市 正 前田 豊

- 出版者

- 一般社団法人日本PDA製薬学会

- 雑誌

- 日本PDA学術誌 GMPとバリデーション (ISSN:13444891)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.25-122, 2016 (Released:2016-12-20)

- 参考文献数

- 7

It could be worthwhile to make proposals related to practical methods for CSV of cloud-based GxP business systems, given that any guidelines for CSV of those systems have not yet been issued by the Ministry of Health, Labor and Welfare. In this study, we will show development activities, verification activities and a supplier audit, all of which our group experienced, for a SaaS-type electric document management system for GxP businesses, leading to an attempt to share the best practices in CSV of cloud-based GxP business systems. The feasibility of our proposal related to the CSV life-cycle management of cloud-based GxP business systems at the previous PDA Japan Annual meeting will also be discussed in this study.

2 0 0 0 OA のどごしに及ぼす飲料の粘度の影響

- 著者

- 岩崎 裕子 大越 ひろ 城 史子 高石 聡淑 島 宏治

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.268-275, 2016 (Released:2016-09-01)

- 参考文献数

- 23

飲料の粘度が“のどごし”に及ぼす影響を,官能評価および筋電図測定を行い検討した。被験者を若年群と熟年群について,更に飲用時の頭位を頭位0°(垂直)と頭位後屈として比較した。試料はずり速度50 s-1における粘度を,40,60,90 mPa・sとした3試料と,原液(1 mPa・s)の4試料とした。以後,η1,η40,η60,η90と示す。 官能評価における“のどごし”の結果,若年群は,η1,η40,η60には差が無く,η90が悪いと評価した。熟年群は η60の試料をのどごしが良いと評価した。共通して η90は後味が悪いと評価し,のどごしが良いというイメージは,ビールやすっきりした感じを求めることが示唆された。また,嚥下筋活動量を測定した結果,官能評価ののどごしと関連性はみられなかった。のどごしは粘度の影響を受けるが,個人の嗜好によるところが大きいため,適当な値を確定することは難しい。

2 0 0 0 散開星団に属する恒星の金属量の測定

本研究では、散開星団に属する恒星の高分散分光観測を行って、恒星が持つ鉄の存在度(金属量)を測定して、散開星団の金属量の一様性について調べた。その結果から、太陽系外惑星をもつような金属量の高い恒星の形成過程を探ることを目的としている。以下に本年度の成果を挙げる。1.2007年度までに行った高分散分光観測で取得した、プレアデス星団に属する恒星とプレセペ星団の恒星のスペクトルから、天体の金属量を測定した。特に、プレアデスについては、単一研究としては過去最大数の22天体の金属量を測定した。結果、プレアデスで属する恒星のもつ金属量は一様であることがわかった。この結果は、金属量の測定精度が高い先行研究で得られた値と一致しており、このごとからプレアデスに属する恒星は一様な金属量をもつことが示唆された。また、プレアデスには系外惑星をもつような高い金属量を示す恒星は存在しないととが示唆された。プレセペについては11天体の金属量の測定を行い、この11天体が一様な金属量をもつことがわかった。2.各星団の金属量の一様性について、より定量的な議論を行うため、観測天体数を増やすことを目的として、2009年1月・2月に岡山天体物理観測所と県立ぐんま天文台で高分散分光観測を行った。そして、プレアデスに属する恒星をあらたに6天体、プレセペの13天体のスペクトルを取得した。また、対象とする星団の数を増やすことも重要であり、あらたにコマ星団に属ずる恒星10天体の観測もあわせて行った。3.鉄以外の元素についても測定可能であるか、模索した。結果、これまで取得したスペクトルがらα元素や鉄族元素の測定を行うととが可能であるととがわかり、特にSiやNiのような可視波長域に吸収線が多い元素については、十分な精度で存在度の測定できることがわかった。これまで、プレアデスの11天体について13元素の存在度の測定を行った。

- 著者

- 越智 忍

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 : 映像情報メディア (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.161-164, 2008-02-01

地球温暖化問題を背景に、原油の高騰やバイオエタノールの生産拡大、食品高騰など、地球規模のエネルギー問題が身近な生活に影響を与え始めている。建築の分野でもクリーンエネルギーへの関心は日増しに高まっている。その代表的なテクノロジーが太陽光発電だろう。太陽光発電といわれて、まず思い浮かぶのは、屋根の上に取り付けられている、黒っぽい平面状のパネル。設置場所が限定されてしまうし、デザイン的にもバリエーションが足りない。そんな、太陽光発電パネルのあり方を変えそうな技術が生まれようとしている。そのひとつが「球状太陽電池」である。六角形のお椀型のセルの中に球状のシリコンがセットされ、太陽光の入射角が変わってもしっかりと光をキャッチできるようになっている。これによって曲面上にシリコンセルを配置することもでき、集光率も向上される。こうして出来上がった六角形の美しいシリコンセルが、建築と太陽電池の関係を変えるかもしれない。

- 著者

- 西村 健

- 出版者

- 地方史研究協議会

- 雑誌

- 地方史研究 (ISSN:05777542)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.32-37, 2022-02

- 著者

- 加藤 一晃 KATO Kazuaki

- 出版者

- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科

- 雑誌

- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 教育科学 (ISSN:13460307)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.61-75, 2020-09-30

The aim of this paper is to illustrate the effect of quantitative changes that have occurred in the organization of the Japanese high school curriculum. It is well documented that the educational reforms of the 1980s brought greater diversification to the high school curriculum. Much research has focused on the qualitative changes to the curriculum without equal concentration on the impact of quantitative changes. This paper addresses this overlooked area of research. In the 1980's, The Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology created policies in order to reduce the amount high school students were expected to learn. The number of credits necessary to graduate high school was reduced, as were the standard number of class hours. Subsequently, from the 2000's, the Ministry of Education policies began to change direction, and an increase in the amount of learning expected was implemented. This research examines to what degree the amount of learning content was affected by these policies. This paper analyzes the Curriculum Organization Survey, conducted by the Ministry of Education, as well as the influence of the international academic assessment test, PISA (Programme for International Student Assessment) conducted by the OECD. The following findings were secured:1. The amount of learning content expected in the 2000's decreased further than what it had been in the 1980's.2. In the 2000's, the amount of learning content imposed during weekdays increased. 3. From 2003, class hours increased overall.4. From the 2000s, non-vocational high schools, whether prestigious schools or not, increased their class hours.In conclusion, class hours for high school students have expanded for a diversity of high schools. Further investigation into the effect that the expansion of class hours has on the overall curriculum of high school is suggested.

- 著者

- 飯島 渉

- 出版者

- 地方史研究協議会

- 雑誌

- 地方史研究 (ISSN:05777542)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.43-47, 2022-02

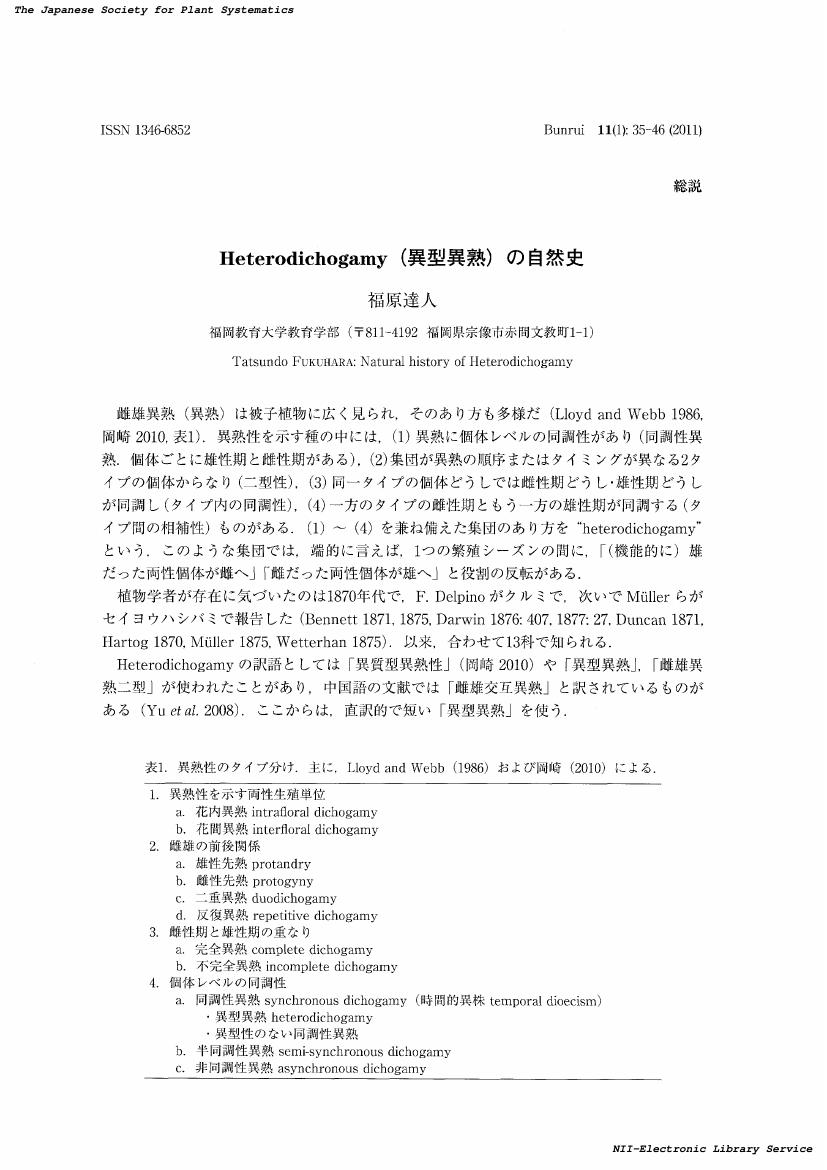

2 0 0 0 OA Heterodichogamy(異型異熟)の自然史

- 著者

- 福原 達人

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 分類 (ISSN:13466852)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.35-46, 2011-02-21 (Released:2017-03-25)

- 参考文献数

- 55

2 0 0 0 OA 漬物の乳酸菌叢に関する検討

- 著者

- 中川 弘 水野 竹美 清水 隆浩 金子 旬一 角野 政弥 伊藤 武 坂井 千三 寺田 厚

- 出版者

- Japanese Society of Food Microbiology

- 雑誌

- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.61-66, 2001-06-30 (Released:2010-07-12)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 6 7

Lactic acid bacteria belonging to the human normal flora of the mouth and intestine were used for fermented food as starter cultures.In salted vegetables fermented by lactic acid bacteria, the fermentation of lactic acid bacteria was markedly affected by salt concentration.A sample of 23 salted vegetables were purchased from a retail shop in Tokyo, and 2 homemade samples were also used.A total of 164 strains of lactic acid bacteria were isolated from 19 samples.For the fermentation test, API 50 CH galley and CHL medium were used according to the manufacture's instructions, and identification of species of lactic acid bacteria was performed using API 50 kit and Bergey's manual.Lactic acid bacteria levels ranged between 104 cfu/g and 108 cfu/g widely.The isolated lactic acid bacteria were Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc and Pediococcus.The predominant species were Leuconostoc mesenteroides and Lactococcus lactis.

2 0 0 0 OA 微生物酵素法によるヌクレオシド系生理活性物質の生産

- 著者

- 宇多川 隆 廣瀬 義夫

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.11, pp.1076-1087, 1983-11-01 (Released:2010-01-22)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 3 4

Synthesis of biologically interesting nucleosides by a combination of chemical and enzymatic reactions is reviewed. As a likely source of enzyme, Enterobacter aerogenes was selected and its nucleoside phosphorylases were found to catalyze a transglycosyl reaction between pentofuranose and purine or pyrimidine base at relatively high temperature of 60°C. Using this procedure, a variety of nucleoside analogs and nucleosidic antibiotics which have been shown to have antiviral or antitumor activity were synthesized. Noteworthy among them are adenine arabinoside, guanine arabinoside, 2'-amino-2'-deoxyadenosine, 2'-amino -2'-deoxyguanosine and Virazole. It is of special interest that adenine arabinoside can be produced in a good yield with ease and on a large scale. Furthermore, it is reported that the methodology also serves for the preparation of new biologically interesting nucleosides.

2 0 0 0 OA 酵素法によるアミノ酸の生産

- 著者

- 清水 昌 山田 秀明

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.11, pp.1064-1075, 1983-11-01 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 62

- 被引用文献数

- 4 4

Recent advances in the synthesis of optically active amino acids by enzymatic method are described. L-Lysine, L-cysteine, L-tryptophan and D-forms of various amino acids, including D-p-hydroxyphenylglycine, are synthesized from chemically synthesized substrates by asymmetric ringopening hydrolysis. Multifunctional pyridoxal enzymes are useful for synthesis of various aromatic amino acids and sulfur-containing amino acids. Several enzymatic reactions being useful for production of amino acids are also described.The described enzymatic methods are simple and the most economical process to date for the industrial production of these amino acids.

2 0 0 0 OA 微生物による不斉加水分解を用いる (±) -テルペンアルコール類の光学分割

- 著者

- 折谷 隆之 山下 恭平

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.11, pp.1054-1063, 1983-11-01 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 3 3

By selected microorganisms (±) - cyclic terpenealcohols (menthols, carvomenthols, isopulegols, carveols and borneols) were resolved via asymmetric hydrolysis of the corresponding acetates and chloroacetates at the high concentrations (110 %) of racemic substrates. Generally, the acetates of (1 R) -2, 5- disubstituted 1- cyclohexanols were hydrolyzed faster than those of their enantiomeric (1 S) - alcohols. On the contrary, the acetates of (1 S) -sec- acyclic alcohols faster than those of their enantiomeric (1 R) - alcohols. Optical purities of separated alcohols were changed by microorganisms used and hydrolysis ratios. This microbial resolution was used effectively for syntheses of chiral building blocks for optically active carotenoids and cycloheximide antibiotic.

2 0 0 0 OA 天然物合成における微生物や酵素の利用

- 著者

- 森 謙治 須貝 威

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.11, pp.1044-1053, 1983-11-01 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 55

- 被引用文献数

- 12 16

Recent examples in the applications of biochemical systems in the syntheses of natural products are reviewed with special emphasis on the enantioselectivities of biochemical reactions.

2 0 0 0 OA 微生物を利用した二個のキラル中心を含む光学活性シントンの合成

- 著者

- 大石 武 秋田 弘幸

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.11, pp.1031-1043, 1983-11-01 (Released:2010-01-22)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 13 15

Asymmetric reduction of α-methyl β-keto ester and β-methyl α-keto ester by means of yeasts was carried out. Both keto esters were found to be reduced by a variety of yeasts to give optically active hydroxy esters having two chiral centers. The absolute configuration and the optical purity of the reduction products were primarily determined by measuring the 400 MHz NMR spectra of the (+) -MTPA esters of the alcohols produced.The successful use of the chiral synthons prepared by the present method in high optical purity to the synthesis of (-) -oudemansin is described.

- 著者

- 山本 晃 賀勢 晋司

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密機械 (ISSN:03743543)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.497, pp.507-511, 1976-06-05 (Released:2009-06-30)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1 1

Self-loosening of threaded fasteners under transverse vibration has been investigated by G. H. Junker, and the testing of locking performance by this method is being of the world's attention.The Junker's display of the locking performance is based on the relation between the input energy obtained as the product of external force by vibrating displacement and the residual fastening force.In this paper, another style of display, that is, relation between the loss of the fastening force per vibrating cycle in the specified fastening force and the full amplitude of vibrating displacement, is proposed.By this method, effects of different pitches, lubricants, running speeds, tolerance classes and fastening forces are examined, and the locking performances of a cylindrical washer, a nylon-ring insert locknut, locking by a pair of regular nuts, a spring washer, a conical spring washer and anaerobic locking compound are evaluated.

- 著者

- 大島 丈史 内平 直志

- 出版者

- 一般社団法人 国際P2M学会

- 雑誌

- 国際P2M学会誌 (ISSN:24320374)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.121-141, 2018 (Released:2018-10-09)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3

プロジェクトマネジャーに必要とされる知識には、形式知化が容易なものと難しいものがある。定量的管理プロセスに関する知識は比較的形式知化が容易であるが、リスクの特定や問題への対策検討などは経験や暗黙知の占める部分が多く、知識継承が難しい。近年のAI(人工知能)技術の進展に伴い、異常の予測等の暗黙知の領域についても、AI技術の活用によって補完する取組みが行われ始めている。本稿では、ソフトウェア開発におけるプロジェクトマネジメントの知識を、形式知化やシステム化の可否、AIによる代替または補完の可能性の有無によって分類するためのモデルを提案する。この知識分類モデルは、AI活用や知識継承の検討の枠組みとしての活用をねらいとしたものである。また、提案した知識分類モデルを元に、プロジェクトマネジメントへのAI活用の具体的な方策を検討する。

- 著者

- 水野 博介

- 出版者

- 埼玉大学教養学部

- 雑誌

- 埼玉大学紀要. 教養学部 = Saitama University Review. Faculty of Liberal Arts (ISSN:1349824X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.193-203, 2011

1 仮説と問題意識2 検証方法3 太平洋戦争敗戦直後の1940年代4 1950年代から1960年頃まで5 1960年代「和製ポップス」・GSブーム6 60年代「青春歌謡」および「演歌」7 60~70年代「フォーク」とアイドルたち8 結語

2 0 0 0 OA 医薬品の臨床開発におけるリスクマネジメント 治験から市販後のリスクマネジメントへ

- 著者

- 渡部 ゆき子 豊田 浩子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.202-206, 2018 (Released:2018-03-01)

臨床開発期間中を通じて治験薬の安全性情報を継続的にモニタリングする最大の目的は、治験に参加する被験者の安全性確保である。本稿では、治験依頼者が講じる治験薬の安全性監視活動(ファーマコビジランス)について紹介する。また、治験中に確認された医薬品の安全性リスクとこれを最小化するための手法について、市販後の医薬品安全性監視計画(リスクマネジメントプラン)につなげていくための枠組みを解説する。