60 0 0 0 OA ステレオタイプに基づく予期が社会的判断に及ぼす効果

- 著者

- 亀田 達也

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.27-34, 1986-04-30 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2

To examine effect of prior stereotypical expectancy on social judgment from a Bayesian perspective, undergraduate subjects (N=204) were asked to infer a target person's attitude toward an atomic power problem. Half of them were told in advance that he was a member of Liberal Democratic Party (pro-expectancy condition), and the other half were told that he was a member of Japanese Socialist Party (con-expectancy condition). Then subjects were given a series of his previous relevant utterances, which had either high or low diagnostic values for the inference of his attitude. (a) “Labeling effect” occurred. That is, despite being given identical utterances, subjects given L. D. P. label estimated the target's attitude to be more favorable toward the atomic power than subjects given J. S. P. label. (b) This effect emerged mainly when subjects were given low diagnostic utterances. (c) Subjects given high diagnostic utterances inadequately underused the base-rate information (prior expectancy) compared with the Bayesian normative value. (d) Utterances congruent with prior expectancy were better recalled than utterances incongruent with prior expectancy.

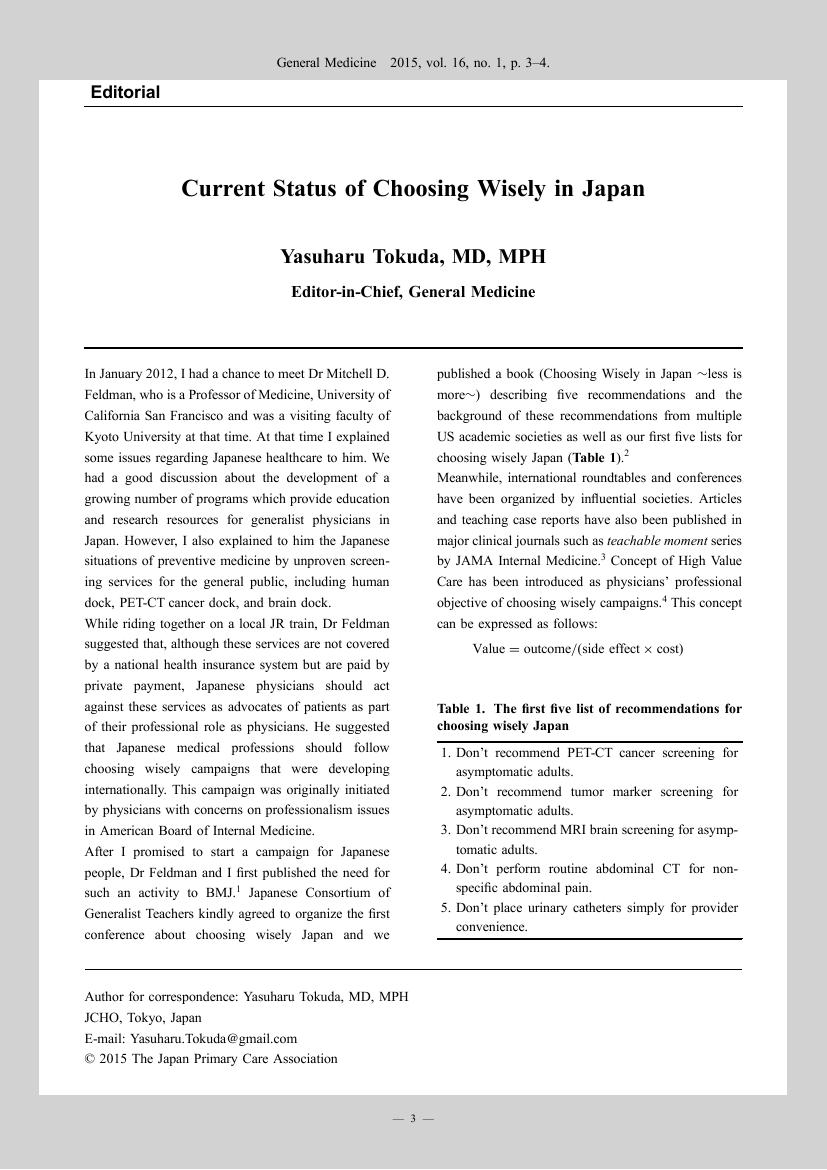

60 0 0 0 OA Current Status of Choosing Wisely in Japan

- 著者

- Yasuharu Tokuda

- 出版者

- 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- General Medicine (ISSN:13460072)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.3-4, 2015-03-20 (Released:2015-03-27)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1 7

60 0 0 0 OA SNSとIoT(Internet of Things)が切り拓く,ビッグデータ2.0の世界

- 著者

- 村上 憲郎

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.71-77, 2013-05-01 (Released:2013-05-01)

- 被引用文献数

- 3 3

ビッグデータと呼ばれているものには,3つの段階がある。まず,従来の統計処理の手法だけでも実現可能なビッグデータ1.0の段階。次に,従来の統計処理の手法に加えて,HadoopやCassandraといった大規模データの大規模分散処理を援用することによって実現可能なビッグデータ1.5の段階。さらに,それに加えて,ニューラルネットワークによる機械学習といった人工知能の技術を必要とするビッグデータ2.0の段階。SNSやIoTが生成する膨大なデータは,その膨大さによって,ビッグデータ1.0をビッグデータ1.5の段階へ,さらに,そのデータの非定型さによって,ビッグデータ1.5をビッグデータ2.0の段階へと,切り拓きつつある。

60 0 0 0 OA 噴火以前の磐梯山の地形復元

- 著者

- 米地 文夫

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.4, pp.317-325, 1988-08-25 (Released:2011-02-17)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 2 2 7

60 0 0 0 OA 麦原料から麦茶浸出液への放射性セシウムの移行率

- 著者

- 等々力 節子 亀谷 宏美 内藤 成弘 木村 啓太郎 根井 大介 萩原 昌司 柿原 芳輝 美濃部 彩子 篠田 有希 水野 亮子 松倉 潮 川本 伸一

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.25-29, 2013-01-15 (Released:2013-02-28)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1 3

食品中放射性セシウムの一般食品の新基準値である100Bq/kg程度の大麦玄麦を焙煎し,標準的な方法で調製した麦茶について放射性セシウムの浸出割合を検討した.焙煎麦から浸出液への放射性セシウムの移行は,浸出時間120分で38 %程度であった.浸出液は焙煎麦に対し約30倍量の水で希釈され,さらに移行率も50%を超えないため,麦茶の放射性セシウム濃度は,1.83Bq/kg程度であり,100Bq/kg程度(138Bq/kg)の玄麦を原料として使っても,飲料の基準の10Bq/kgを大きく下回ることが予想される.

59 0 0 0 OA 〈日本〉をめぐるファンタジー ドラマ「おっさんずラブ」の台湾人ファンの言説分析から

- 著者

- 張 瑋容

- 出版者

- カルチュラル・スタディーズ学会

- 雑誌

- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.73-94, 2019 (Released:2019-10-21)

- 参考文献数

- 27

本論文は1990 年代哈日現象の影響を引き継ぎ、日本の物事への好意的な受容が一般化しつつある現代台湾の文脈の下で、日本のメディアコンテンツの受容から、台湾人視聴者と〈日本〉との関係性を解くことを試みる。具体的には、インターネット掲示板「PTT」の中の日本テレビトラマ掲示板で起きたドラマ「おっさんずラブ」の人気現象に注目し、そこに掲載される「おっさんずラブ」の関連投稿の考察を通じて、ドラマをめぐる言説に投影される台湾人視聴者の「〈日本〉への眼差し」の解析を、本論文の目的とする。 まずは「〈日本〉への眼差し」を軸に先行研究を整理した結果を、「〈日本〉をめぐるファンタジー」という重層的で変動的な諸世代の〈日本〉への集合的想像によって持続的に形成されつつある動態的な枠組みで概念化した。この概念に基づき、「おっさんずラブ」の関連投稿の言説分析を通して、台湾人視聴者の「おっさんずラブ」への眼差しの向こう側に 映っている「〈日本〉をめぐるファンタジー」の重層的で変動的な構造を解析できた。言説の集中と反復、修正と転向により構築・増強されながらも、常にゆらぎとズレを伴うこの不安定な構造は、以下の三次元を行き渡って構造化されていくものである。それは①男性同士のホモセクシュアリティをめぐるユートピアと、②ドラマの構造に向ける良質ドラマ の理想像への期待といった、ドラマの「内部」に向ける視聴者の眼差しから解析された次元、及び③〈日本〉を重要な他者と位置づける集合的想像というドラマを抽象化する「外部」の議論から解析された次元を行き渡って構造化されていくものである。台湾人視聴者の重層的な〈日本〉への眼差しにより照らし出されたこの言説空間のゆらぎ、不安定性、自己増強・回復の性質は、「〈日本〉をめぐるファンタジー」という構造を前面化させてくれるのである。

59 0 0 0 OA 農薬による人体の慢性障害 —次世代への影響も含めて—

- 著者

- 松島 松翠

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.909-919, 2004 (Released:2005-03-29)

- 参考文献数

- 61

- 被引用文献数

- 1 1

As regards the chronic disorders brought about by pesticides to human bodies, attempts have been made to review theses that have been published both at home and abroad in the last several years on the basis of epidemiological studies. The chronic disorders that are found to have something to do with pesticides are neurological disorders (Parkinson's disease, peripheral nervous symptoms, poor coordinations and abnormal deep tendon reflexes), mental disorders (mild cognitive dysfunction and neurosis), pulmonary and bronchial disorders, hematopietic disorders (aplastic anemia), thyroid disorders, ocular disorders, immune disorders, natal disorders and birth defects (teratism, spontaneous abortion, complete transposition of the great arteries and cryptorchism), disorders in childhood growth (disorders in social development and attention deficit disorders, among others), genital disorders (reduction in fertility, erectile dysfunction (ED) and oligozoospermia), oncogenesis and carcinogenesis (childhood cancer, leukemia, non-Hodgkin lymphoma, multiple myeloma, others and pulmonary, mammary, cystic, pancreatic, and prostatic cancers).The findings of epidemiological studies do not necessarily produce casual relationships but, as identical findings have come out in many epidemiological studies, it may be argued that they produce findings the casual relationship of which is considerably suspicious. The working of pesticides as chemicals to stir incretion (the working similar to that of estrogen), the working of dioxin contained as a byproduct and the impairment of DNA have something to do with causes to chronic disorders.With not only acute poisoning by pesticides but also chronic disorders, the greatest adverse impacts fall on farmers who are directly engaged in the spraying of pesticides. When it comes to genital disorders, birth defects and tumorigenesis, among others, the spraying of insecticides and the extermination of white ants in and out of the houses ought to be taken into full account.

59 0 0 0 OA 内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン(第2版)

- 著者

- 後藤田 卓志 赤松 拓司 阿部 清一郎 島谷 昌明 中井 陽介 八田 和久 細江 直樹 三浦 義正 宮原 良二 山口 太輔 吉田 直久 川口 洋佑 福田 眞作 磯本 一 入澤 篤志 岩男 泰 浦岡 俊夫 横田 美幸 中山 健夫 藤本 一眞 井上 晴洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.9, pp.1635-1681, 2020 (Released:2020-09-23)

- 参考文献数

- 225

- 被引用文献数

- 1

消化器内視鏡分野における鎮静のニーズがさらに高まり日常診療において重要度の高い医療行為となっている.この度,日本消化器内視鏡学会は日本麻酔科学会の協力のもと「内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン(第2版)」の作成にあたり,安全に検査・治療を遂行するためには何が問われているかを実地診療における疑問や問題として取り上げた.そのうえで,20項目のクリニカルクエスチョンを決定した.作成にあたっては「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017」に従い,推奨の強さとエビデンスの質(強さ)を示した.現在日常的に行われている消化器内視鏡診療(以下,内視鏡)における鎮静の臨床的疑問と問題に関して現時点でのステートメントを示すことができた.なお,この領域における本邦からのメタアナリシスなど質の高い報告は少なく,専門家のコンセンサスを重視せざるを得ない部分も多かった.また,鎮静に主に使用されているベンゾジアゼピン系の薬剤は保険適用外であるのが現状で,費用負担に関する不利益の検討ができなかった.また,診療ガイドライン作成にあたって受益者である患者・市民の視点を反映することが今後の課題である.なお,ガイドラインは現時点でのエビデンスの質(強さ)に基づいた標準的な指針であり,医療の現場で患者と医療者による意思決定を支援するものである.よって,個々の患者の希望,年齢,合併症,社会的状況,施設の事情や医師の裁量権によって柔軟に対応する必要がある.

59 0 0 0 OA 生物学的に見た男女差

- 著者

- 大木 紫

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.21-25, 2018 (Released:2018-03-30)

- 参考文献数

- 12

男女は身体的,行動的に異なる傾向を示すが,この違いは遺伝子のみでは決定されない。ホルモンなどの生物学的要因は男女の身体的特徴を発現させ,また大脳半球,扁桃体,海馬など,多くの脳部位で男女差を形成する。これに伴い,男女は行動学的にも多くの違いを示す。しかし全体的な優劣というより,能力パターンに差があることを示すようである。更には,社会的,認知的,情動的要因も男女差に影響を与えると考えられている。しかし,脳や行動における男女の差異は平均を見た場合にわかる程度のものであり,個体差によるばらつきを考えると重なる部分も多い。

59 0 0 0 OA ズルチンによる食中毒事件

- 著者

- 斎藤 孝一

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.112-113, 1969-04-05 (Released:2009-12-11)

59 0 0 0 OA 民衆宗教としての創価学会 : 社会層と国家との関係から

- 著者

- 中野 毅

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.111-142, 2010-06-05 (Released:2017-07-18)

民衆宗教とは社会的文化的政治的マイノリティーとしての「特徴」と「自己認識」を有している宗教運動であり、その研究方法には指導層と一般信者との階層差や格差、内部の非対称な支配関係などを捉えうる独自の方法が必要である。一試論として創価学会の運動を民衆宗教という視点から、社会層と国家との関連に限定して考察した。農村部から流入した都市下層民に、現世での新たな存在意義を確信させるアイデンティティー再確立過程に創価学会運動の民衆性を読み取ったが、社会層が上昇あるいは拡散していく中で、人生の勝利者・成功者という意識が強調されてマイノリティー意識が希薄化し、民衆宗教としての特徴を失っていった。この変化が決定的になったのは公明党が自民党との連立政権に参加した時期である。主たる支持者である創価学会員と党の理念的距離が大きく乖離し、支援運動の空転を招いた。両者の関係の再検証、再検討が必要な段階に至ったと言えよう。

59 0 0 0 OA 日本の高校物理の磁場もBだけがよい

- 著者

- 原 康夫 広井 禎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.S, pp.S34-S37, 2014-11-05 (Released:2019-06-29)

59 0 0 0 OA 科学的理解の観点から見た有機電子論

- 著者

- 野村 聡

- 出版者

- 科学基礎論学会

- 雑誌

- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.33-45, 2022 (Released:2022-10-19)

- 参考文献数

- 34

Electronic Theory of Organic Chemistry is one of the most characteristic theories in chemistry. This theory continues to be taught in current chemical education, despite its incompatibility with quantum theory and its clearly recognized limitations. How can this be explained? I will try to answer this question using the concept of explanatory understanding, which has recently been discussed in the philosophy of science. In doing so, I intend to use De Regt's approach (2017) to scientific understanding as a kind of explanatory understanding. By looking at it from the perspective of scientific understanding, I will be able to defend electronic theory of organic chemistry in this sense, as it provides organic chemists with an understanding of the phenomenon of organic synthesis.

59 0 0 0 OA 自治体のラブホテル建築規制条例に基づくラブホテルの立地規制に関する研究

- 著者

- 阿部 憲太 姥浦 道生

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.421-428, 2017-10-25 (Released:2017-10-25)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

近年、風営法の届出を出していないが、外見上・用途上は所謂'ラブホテル'として認識される、いわゆる'疑似'ラブホテル等が発生してきている。これら擬似ラブホテル等を自治体が問題視する中で、ラブホテル建築規制条例(以下、条例)を定めることで擬似ラブホテル等を規制する動きが出てきた。本研究では、条例によるラブホテル等に対する立地規制に関する規制内容を把握すると共に、その立地規制の効果と課題を明らかにすることで、今後同様の立地規制を検討する際の有用な知見を得ることを目的としてる。研究の結果として、条例により条例ラブホテル等に対してどの程度立地規制をかけようとも、条例の適用外となる条例外ラブホテル等が発生し、結局はラブホテル等の需要がある、若しくは需要を生み出したいと事業者が考える場所にラブホテル等が立地してしまうという実態が明らかになった。一方、条例の対象施設として該当すればその立地のコントロールは可能であるので、条例ラブホテル等を適当に規定することが重要である。以上より、条例外ラブホテル等が発生する要因を明らかにすることが必要である。

59 0 0 0 OA ワクチン被害者になるということ 私の娘の闘病体験と支援体制の現状を中心に

- 著者

- 黒崎 未知子

- 出版者

- 日本社会臨床学会

- 雑誌

- 社会臨床雑誌 (ISSN:21850739)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.19-34, 2020 (Released:2021-11-10)

59 0 0 0 OA Differences in Biological Response Modifier-like Activities According to the Strain and Maturity of Bananas

- 著者

- Haruyo IWASAWA Masatoshi YAMAZAKI

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.275-282, 2009 (Released:2009-08-06)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 2 9

We have studied the neutrophil-increasing effects of fruits and vegetables and their priming effects on cytokine induction. Among fruits, bananas exhibited the most marked priming effects. Therefore, we evaluated possible differences in the biological response modifier (BRM)-like activities of bananas (such as the effects on neutrophil accumulation and macrophage morphology, and the priming effects on cytokine induction), according to their strain and maturity, using a conventional strain and a strain for highland cultivation. As a result, the total intraperitoneal leukocyte count and % neutrophils increased in parallel with the concentration and maturity of banana extracts. These effects were more marked in the highland strain. After the addition of banana extracts, marked macrophage spreading was observed, and morphological changes differed according to the strain and maturity of bananas. The priming effects on TNF-α or IL-12 induction also differed according to the maturity and strain of bananas, and could also be confirmed after oral administration. These results suggest that banana intake is associated with various BRM-like activities, and these effects differ according to the maturity level of the bananas.

59 0 0 0 OA エアロゾルと飛沫感染・空気感染

59 0 0 0 OA 二〇二一年の忍者界動向

- 著者

- 福島 嵩仁

- 出版者

- 国際忍者学会

- 雑誌

- 忍者研究 (ISSN:24338990)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.5, pp.51-57, 2022 (Released:2023-09-01)

59 0 0 0 OA モスクワ地下鉄の高頻度運行管理 -我が国首都圏鉄道における列車遅延対策への示唆-

- 著者

- 仮屋﨑 圭司 日比野 直彦

- 出版者

- 一般財団法人 運輸総合研究所

- 雑誌

- 運輸政策研究 (ISSN:13443348)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.034-041, 2011-07-22 (Released:2019-04-27)

- 参考文献数

- 12

我が国の首都圏鉄道は輸送力増強や利便性向上のため,高密度ネットワーク,高頻度運行,相互直通運転等の施策を実施してきたが,その副作用として朝ラッシュ時に慢性的な列車遅延が発生し,新たな課題を抱えている.一方で世界屈指の輸送量を誇るモスクワ地下鉄は,遅延が問題化することなく90 秒間隔の高頻度運行を実現している.本報告では,まずモスクワ地下鉄の概況と現地調査に基づく列車運行の現状を報告し,旅客流動と列車走行の視点から,高頻度運行を可能とする施設や運行管理の実態と仕組みについて現状分析と考察を行う.最後にこれらの事例から,我が国首都圏鉄道の遅延解消に向けた施設整備および運行管理に対する示唆を述べる.

59 0 0 0 OA 精神科臨床における応用行動分析学の実践と研究

- 著者

- 仁藤 二郎 奥田 健次 川上 英輔 岡本 直人 山本 淳一

- 出版者

- 一般社団法人 日本行動分析学会

- 雑誌

- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.187-205, 2021-03-25 (Released:2022-03-25)

- 参考文献数

- 123

応用行動分析学はその黎明期において、精神科臨床の領域においても盛んに研究が行われていた。ところが、その流れは1980年代には行動療法の一部としてみなされるようになり、現在では広義には第3世代とされている認知行動療法(CBT)の中で、行動分析学の原理を取り入れた臨床行動分析として発展を続けている。しかし、CBTあるいは臨床行動分析の効果検証は、実証的に支持された治療(EST)の影響を受けて、主に無作為対照化試験(RCT)などのグループ比較デザインにとどまっており、行動分析学の方法論に基づいた実践研究はほとんど行われていない。本論文では、最初に、①精神科臨床における応用行動分析学の歴史を振り返る。次に、②現在の精神科臨床において薬物療法以外で標準治療とされているCBTについて、その歴史と行動分析学との関係について整理する。そして、③CBTが掲げるエビデンスの特徴と問題点を指摘する。最後に、④精神科臨床において、グループ比較デザインの知見とシングルケースデザインの方法論に基づく実践効果検証それぞれの利点を活かして統合し、応用行動分析学に基づく完成度の高い実践(well-established practices)を目指すことが重要であることを論じる。今後、精神科臨床の領域においても行動分析学の方法論を用いた実践を増加させる仕組みづくりが必要である。