2 0 0 0 IR 「十字架の神学」と贖罪論

- 著者

- 青野 太潮 Tashio AONO

- 出版者

- 西南学院大学学術研究所

- 雑誌

- 神学論集 (ISSN:03874109)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.19-62, 2010-03

以下の論考は、2008年11月15-16日に御殿場の東山荘において開催された「学生YMCA 創立120周年記念フォーラム」において「いま、聖書から私たちは何を聴くか――『十字架の神学』と贖罪論――」と題して私が語った主題講演に大幅な加筆・訂正を施したものである。この講演のテープ起こしは、すでに2009年11月30日発行のこのフォーラムの報告書『いま、世界の中で、われらの信の根を問う』(YMCAスタディシリーズ23)、日本YMCA同盟、19-49頁、に掲載されているが、あまりにも舌足らずの部分が多いので、またその報告書を入手するのが困難な方も多いのではないかと思われるので、その改訂版をここに掲載させていただくことにした。しかし改訂したとは言え大幅な重複があるのは事実なので、それについては読者のご寛恕を乞う次第である。

2 0 0 0 OA 露地ナスに発生するヒメハナカメムシ類に対する各種殺虫剤の影響

- 著者

- 井村 岳男

- 出版者

- 関西病虫害研究会

- 雑誌

- 関西病虫害研究会報 (ISSN:03871002)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.49-53, 2019-05-31 (Released:2019-09-01)

- 参考文献数

- 19

露地ナスに発生するミナミキイロアザミウマの土着天敵であるヒメハナカメムシ類に対する9種殺虫剤の圃場影響を調査した。ニジュウヤホシテントウの防除薬剤では,メタフルミゾンは影響が小さかったが,インドキサカルブは処理1週間後以降に軽微な影響があった。ナミハダニ黄緑型の防除薬剤では,ピフルブミド,ミルベメクチン,スピロテトラマトのいずれも影響が無かった。アオクサカメムシの防除薬剤であるアセタミプリドとジノテフラン,並びにミナミキイロアザミウマの防除薬剤であるエマメクチン安息香酸塩とフロメトキンは,処理直後にヒメハナカメムシ類が急減したが,2週間後には無処理の 1/3~1/2 程度まで密度が回復した。これらの結果から,露地ナスで使用するニジュウヤホシテントウの選択性殺虫剤としてメタフルミゾンが,ナミハダニ黄緑型の選択性殺虫剤としてピフルブミド,ミルベメクチン及びスピロテトラマトが適していると考えられた。また,アオクサカメムシの防除にアセタミプリドまたはジノテフランを使用するとヒメハナカメムシ類が減少するので,エマメクチン安息香酸塩またはフロメトキンを同時に散布することで,ヒメハナカメムシ類の密度が回復するまでの2週間程度の間,ミナミキイロアザミウマを抑制するのが良いと考えられた。

- 出版者

- ティビーエス・ブリタニカ

- 巻号頁・発行日

- 1985

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経マネー (ISSN:09119361)

- 巻号頁・発行日

- no.351, pp.50-53, 2012-02

「ソーシャルレンディング」、耳慣れない言葉かもしれない。銀行で資金を調達しにくい個人あるいは事業に対し、個人が貸し手となっておカネを出資し利息を得るという新しいサービスの名称だ。進化したインターネットインフラを背景に、貸し手と借り手をローコストで効率的にマッチングできるようになった。05年に英国で始まり、世界でも徐々に拡大しつつある。

2 0 0 0 OA 為朝伝説と中山王統

- 著者

- 矢野 美沙子

- 出版者

- 法政大学沖縄文化研究所

- 雑誌

- 沖縄文化研究 = 沖縄文化研究 (ISSN:13494015)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.1-48, 2010-03-31

2 0 0 0 OA 越境と地域アイデンティティ

- 著者

- 野入 直美

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.448-465, 2016 (Released:2018-03-31)

- 参考文献数

- 34

本稿では, 沖縄本島中北部に位置する金武という地域に着目する. 金武町は, 沖縄の海外移民発祥の地であり, 沖縄の米軍基地の中でも危険度の高さで知られるキャンプ・ハンセンを抱える基地の町でもある.金武はいかにして「海外雄飛の里」となり, また基地の町となったのか. 本稿では, 金武町における移民をめぐる地域アイデンティティの構築を, 移民送出期の歴史よりも戦後の地域再編成に着目して検討する. 沖縄の移民研究には, 戦後の沖縄社会が成り立ってきた過程の中に移民の議論を位置づけるものがほとんどない. 本稿では, 金武町の戦後の成り立ち, 地域アイデンティティの構築をめぐって, 移民と米軍基地がどのように関連しているのかを考察する. これは沖縄の移民を, 戦後の沖縄社会の成り立ちの中に位置づける試論である. また地域アイデンティティの議論に, 越境という要素を取り入れる試みでもある.また, 本稿では, 戦前の金武村で暮らしたハワイ沖縄帰米2世と, 現代の金武町で育ったアメラジアンのライフヒストリーをとりあげる. 彼らの語りは, 移民送出期が終わった後の金武における多様な越境を照らし出す. 仲間勝さんと宮城アンナさんは, 2つの故郷を同時に生きる越境者として, 困難の中で仕事を立ち上げ, 模索を重ねて学んできた. そのとき, 彼らは期せずして, 地域アイデンティティの構築につながる関与を行っている. 本稿では, そのような関与に着目して越境者の生活史をとりあげる.

2 0 0 0 OA 要介護高齢者の基本動作能力と摂食・嚥下障害との関連

- 著者

- 横井 輝夫 加藤 美樹 林 美紀 長井 真美子 水池 千尋 中越 竜馬

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.165-170, 2005 (Released:2005-07-27)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2 1

この研究の目的は,要介護高齢者の基本動作能力と摂食・嚥下障害との関連を明らかにすることである。摂食・嚥下障害の原因の多数を脳卒中が占めるため,脳卒中の有無に分けて検討した。対象は,介護老人保健施設に入所している要介護高齢者で,脳卒中を有する39名と脳卒中を有さない61名であった。基本動作能力は,「座位保持」,「立位保持」,および「歩行」の可否を,摂食・嚥下障害はむせの頻度を用いて評価した。その結果,脳卒中を有する者では,基本動作能力とむせの頻度との間に関連が認められ,「立位保持」,および「歩行」が可能な者は「ほとんどむせない」者が有意に多く,「座位保持」が可能な者に比べむせる者の割合は低かった。一方,脳卒中を有さない者では,2者に関連は認められなかった。しかし,むせる者の割合は,「立位保持」,および「歩行」が可能な者は不可能な者の2分の1程度であった。また,脳卒中を有する者の56%に対し脳卒中を有さない者も23%にむせがみられた。以上より,脳卒中を有する者だけではなく,脳卒中を有さない者においても,基本動作能力が低下している要介護高齢者は,摂食・嚥下障害の予備軍であと考えられた。また,脳卒中を有する要介護高齢者では,「立位保持」の可否が誤嚥の危険性を推測する臨床的に重要な指標であることが示唆された。

2 0 0 0 OA 高齢者の摂食・嚥下障害患者の低栄養の分析とリハビリテーションの効果

- 著者

- 御子神 由紀子 丸山 道生 橋本 直子 中島 明子

- 出版者

- 日本静脈経腸栄養学会

- 雑誌

- 静脈経腸栄養 (ISSN:13444980)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.5, pp.1089-1093, 2010 (Released:2010-10-25)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2

【目的】摂食・嚥下障害を有する高齢者の栄養状態の分析とリハビリの効果を明らかにするため調査を行った。【対象及び方法】入院後経口摂取困難となった高齢者66例を対象とし、ADLで分類し、改善している者を改善群、退院時も変化がない者を不良群、死亡退院した者を死亡群とした。カルテより入院時疾患、既往、Alb、栄養経路、転帰などを調査した。【結果】経口摂取能力、Albの改善は改善群では不良群より良好であった。転帰先は改善群では不良群より自宅退院が多かった。不良群で転院の者は全て経口摂取能力を獲得していなかった。【考察】摂食・嚥下障害とADLの改善は相関し、予後の因子の一つとして低栄養が推測される。転院の原因は胃瘻など栄養管理が困難な場合、低栄養によるADLの低下であった。医療経済効果のため栄養管理を地域医療に推進させる必要があり、今後このような高齢者を支えるためにシステムの構築が重要である。

2 0 0 0 OA マンテル・ヘンツェルの検定

- 著者

- 福富 和夫

- 出版者

- 社団法人 日本循環器管理研究協議会

- 雑誌

- 日本循環器管理研究協議会雑誌 (ISSN:09147284)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.104-105, 1989-09-30 (Released:2009-10-15)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 OA おたくの消費行動の先進性について

- 著者

- 折原 由梨

- 出版者

- 跡見学園女子大学

- 雑誌

- 跡見学園女子大学マネジメント学部紀要 = JOURNAL OF ATOMI UNIVERSITY FACULTY OF MANAGEMENT (ISSN:13481118)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.19-46, 2009-09

本論文では、「おたくの消費行動の先進性を実証し、今後の消費動向を見通して行くこと」を目的とする。「おたく」の定義は、「主に学問として体系化されていない特定の分野・物事に熱中し、そのことにこだわりを持つ人」である。また「単に消費するだけではなく、表現や創作を行う人」とする。また「先進性」とは、消費するだけではなく創造的に情報発信することを意味する。

- 著者

- 松田 敦志

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.492-508, 2003

- 被引用文献数

- 1

In the suburban residential areas developed before World War II, some problems, such as the division of a housing lot, the rebuilding of a residence and the progress of aging, have been arising recently. Development of residential suburbs before the war is thought to be a part of urban development and to have produced the present life style, that is, the separation of home and workplace so that it has an important historical meaning from the viewpoint of the formation of city and urban life style.<br>We cannot ignore the private railway company, especially in Kansai region, when we consider the developments of residential suburbs. Therefore, in this paper, I study the private railway company that has influenced developments of residential suburbs. And I clarify its management strategy and the specific characteristics of the residential suburbs developed by the private railway company, Osaka Denki Kido Railway Company.<br>It was necessary for the private railway company to increase transportation demand by carrying out various activities, in order to secure stable income, because it had only one or a few short and local railway lines. But, since Osaka Denki Kido Railway Company had many sightseeing spots along its line, it first aimed for the stability of management not by developing any areas along its line, but by promoting its sightseeing areas and expanding its routes. However, it began to set about the developments along its lines gradually after the end of Taisho Period. It developed the residential areas along its lines, utilizing the advantage as a railway company, for example, preparation of a new station and offering a commuter pass as a gift to people who moved to residential areas along its lines. Some characteristic scenes such as little streams and roadside trees, some urban utilities and facilities such as electrical and gas equipment, some playing-around spaces such as parks or tennis courts, which the middle class who were aiming for a better life wanted, were prepared in these residential areas. It tried to obtain constant commuting demands by urging them to move to these suburbs.<br>For example, it connected its route to Yamamoto and built a station there consciously. And then, it developed the residential areas around Yamamoto Station in collaboration with the Sumitomo Company. Osaka Denki Kido Railway and Sumitomo produced the image of residential suburb as an education zone by inviting schools there, and tried to maintain the good habitation environment by imposing housing construction regulation on residents. In this way, many of the middle class families moved into the residential area at Yamamoto before the war. Moreover, Osaka Denki Kido Railway encouraged residential developments around that area, and consequently the suburbs were expanded.<br>After all, Osaka Denki Kido Railway produced some residential suburbs along its line for the middle class before the war, although that time was a little later compared with Hankyu Railway. The reason was that its management strategy was to secure stable demands of transport. As suburban life grew up gradually there, that increased the number of suburban residents, and the residential suburbs were developed around them further. In other words, Osaka Denki Kido Railway has been responsible for the expansion of the suburbs.

- 著者

- 小林 日花里 Kobayashi Hikari

- 出版者

- 筑波大学倫理学研究会

- 雑誌

- 倫理学 (ISSN:02890666)

- 巻号頁・発行日

- no.32, pp.85-97, 2016

2 0 0 0 OA 物の現存性をめぐって: サン・ポル・ルーからフランシス・ポンジュへ

- 著者

- 内田 洋

- 出版者

- 金沢大学教養部 = The College of Liberal arts, Kanazawa University / 金沢大学 = Kanazawa University

- 雑誌

- 金沢大学教養部論集. 人文科学篇 = Studies in Humanities by the College of Liberal arts Kanazawa University (ISSN:02858142)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.53-73, 1972-02-20

2 0 0 0 IR 「三次町国郡志」〈稲生物怪録〉の位置

- 著者

- 菅近 晋平

- 出版者

- 広島大学大学院教育学研究科国語文化教育学講座

- 雑誌

- 論叢国語教育学 (ISSN:09197192)

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.1-20, 2015

2 0 0 0 芸州廿日市本陣の3次元外観復元想定図

- 著者

- 三好孝治 藤下憲明

- 雑誌

- 第75回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.1, pp.495-496, 2013-03-06

江戸期廿日市宿の本陣は、伝来文書が焼失し、往時を知る資料は少ない。弘化3年に描かれた間取り図、国郡志御編替下しらべ帳に記載されている間取り、正徳年間町屋絵図の間口と奥行きの寸法を参考にして復元した。また、西国街道沿いに現存する郡山宿本陣、矢掛宿本陣、神辺本陣に加えて、玖波宿の本陣復元想定図などから、屋根や窓などの形状を推定した。 母屋は入母屋造り、御玄関は唐破風屋根、厨子二階の窓は、廿日市周辺の町屋の特徴である漆喰で塗り固めた角に丸みのない虫子窓、塀は建物の場合と同様の真壁作りとし、控柱を設置した。宿場町の象徴的な建物である本陣の復元が、市民に地域の歴史・文化に関心をもってもらうための一助となれば、地域貢献に繋がるものと期待している。

2 0 0 0 OA 学問の自由と大学人の危機

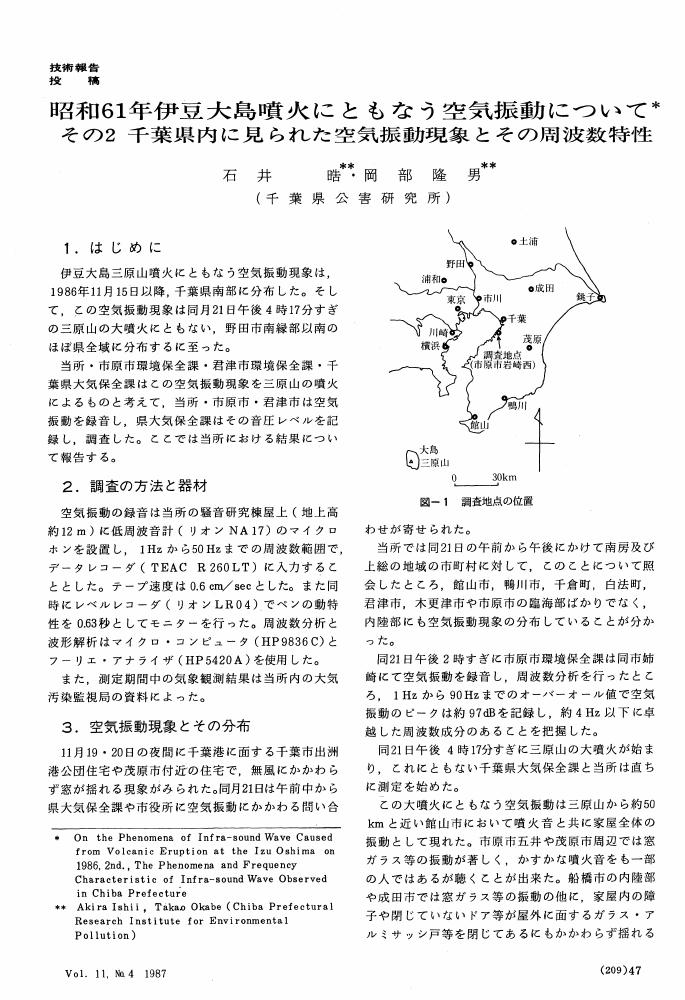

2 0 0 0 OA 昭和61年伊豆大島噴火にともなう空気振動について

- 著者

- 石井 晧 岡部 隆男

- 出版者

- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, pp.209-211, 1987-08-01 (Released:2009-10-06)

- 著者

- 杉江 正敏

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.53-54, 1982-01-31 (Released:2012-11-27)

2 0 0 0 OA 貨物船神州丸の主機フルカンギヤー附ヂーゼルヱンジンに就て

- 著者

- 佐藤 祐金

- 出版者

- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers

- 雑誌

- 造船協會會報 (ISSN:18842054)

- 巻号頁・発行日

- vol.1934, no.54, pp.217-232, 1934-11-20 (Released:2009-07-23)

The “Shinshu Maru” is the first ship equipped with Vulcan geared Diesel engines in Japan, and the propelling machinery consists, in brief, of two sets of Mitsubishi single acting, four-stroke-cycle, airless-injection, reversible Diesel engines of special design and two Vulcan hydraulic couplings with reduction gearing. These engines develop a total normal output of 2, 700 B. H. P. at 420 r. p. m., and this speed is reduced to 90 r. p. m. at the propeller shaft.The trials were carried out at one fifth loaded condition, and the results were quite satisfactory as follows : a) The maximum speed of 16302 knots was recorded with two engines at 100 r. p. m. on the propeller shaft, and 12.246 knots with one engine at 72 r. p. m.b) The minimum speed of 3.69 knots was recorded with one engine at 25 r. p. m. on the propeller shaft.c) Entirely uniform torque in the propeller shaft was recorded by the torsion recording apparatus.d) Easy manoeuvering.e) Reliability of running, etc.