1 0 0 0 OA ヒュームの自然主義

- 著者

- 秋元 ひろと

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, no.62, pp.73-86_L5, 2011 (Released:2011-12-09)

- 参考文献数

- 7

In this paper, I take up Hume's theories of causation and morality, in particular, his accounts of belief and moral sentiment, and consider what his naturalism really amounts to.Hume treats causal reasoning and belief basically as a non-reflective reaction caused by custom. Hence he naturally attributes causal reasoning and belief not only to humans but also to animals. Causal reasoning and belief are mental operations, he thinks, which have their foundation in the nature shared by humans and animals.In so far as Hume explains the formation of moral sentiment in terms of sympathy viewed as a mechanism of contagion, his account of moral sentiment is on a par with his account of belief. However, Hume does not attribute moral sentiment to animals, because he does not suppose that animals are capable of reflective thinking, which he regards as essential for the formation of moral sentiment properly so called. Now the process of reflective thinking involved in the formation of moral sentiment can be seen as a process of self- and mutual-understanding of human nature. For example, we understand and mutually understand the fact that a certain degree of selfishness is inseparable from human nature, thereby correcting the sentiment of blame we naturally have toward those who oppose our self-interest. However, a process such as this has no definite end point. It is true that Hume tries to give a psychological explanation of moral phenomena and show that morality is an expression of human nature, but this is not all he does in his naturalism. He also has in his view the openended character of morality and the possibility of its transformation.

1 0 0 0 OA ニューロステロイドの合成と作用

- 著者

- 筒井 和義

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.10, pp.681-686, 2004-10-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 1

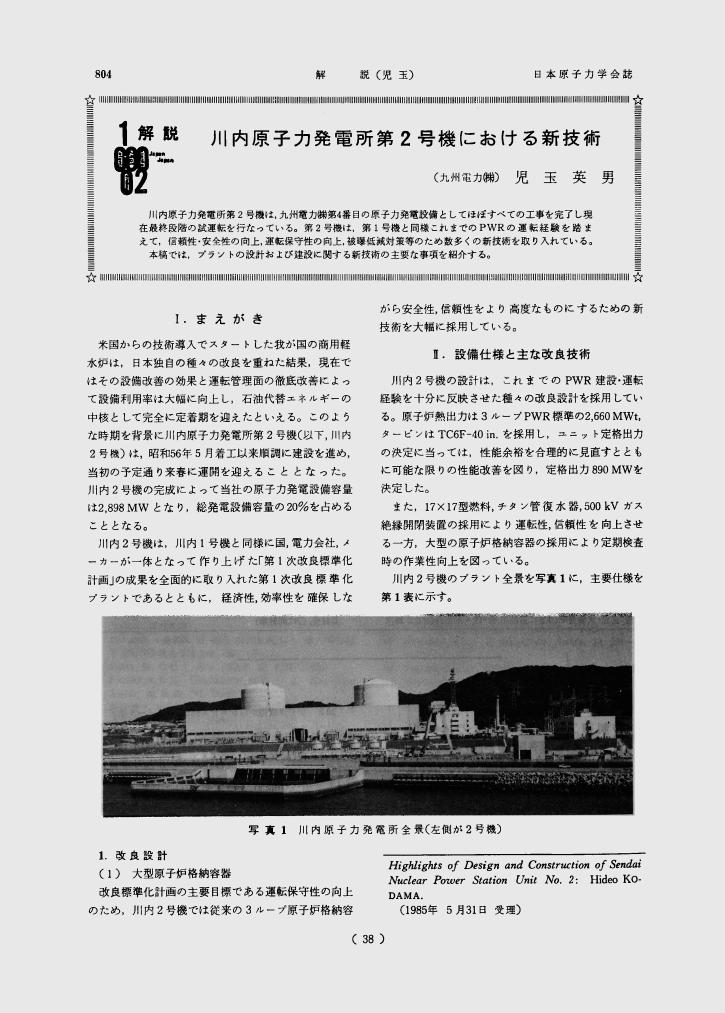

1 0 0 0 OA 川内原子力発電所第2号機における新技術

- 著者

- 児玉 英男

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.9, pp.804-810, 1985-09-30 (Released:2009-04-21)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 第60回 近畿脳腫瘍病理検討会記念会

- 出版者

- 近畿脳腫瘍病理検討会

- 雑誌

- Oncologyの進歩 (ISSN:09176969)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.59-60, 2000 (Released:2012-10-29)

1 0 0 0 OA 入院患者用患者満足度尺度の開発

- 著者

- 尾藤 誠司 鈴鴨 よしみ 福原 俊一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本医療マネジメント学会

- 雑誌

- 医療マネジメント学会雑誌 (ISSN:13456903)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.423-428, 2005-09-01 (Released:2011-03-14)

- 参考文献数

- 10

平成14年にわれわれが作成した入院患者用患者満足度評価尺度であるHPSQ-25は, 信頼性・妥当性に優れた評価尺度であったが, 6つの下位尺度に関する因子構造分析の結果, 因子をよりシンプルなものに変更する必要性があることが示唆されていた.今回, HPSQ-25の再構築と, より簡便な尺度への質問項目削減を試みた. 関東地区の3医療施設における入院患者386名に対し再度HPSQ-25による患者満足度評価を行い, その後, 一定のルールを用いて項目の削減を行った.その結果, 前年度で問題とされていた4つの因子はすべて “スタッフと患者の問のコミュニケーション” という1つの概念に収束し, 4つの因子における合計17の質問項目は6つの質問項目にまで収束させることが可能であった.その結果, 新たに再構築された入院患者用患者満足度評価尺度は, 13項目3下位尺度のより簡便なものとなった. 新たな尺度の信頼性・妥当性の検証も行い, 満足すべき結果を得ることができた.

1 0 0 0 OA 関節リウマチに対して長期エタネルセプト投与中に全身性サルコイドーシスを発症した1例

- 著者

- 横江 勇 原岡 ひとみ 與那嶺 智子 佐藤 ルブナ 西脇 農真 武井 正美

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.4, pp.769-774, 2015-04-10 (Released:2016-04-10)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 2

関節リウマチ(rheumatoid arthritis:RA)に対してetanercept(ETN)治療中の74歳女性.低疾患活動性で推移していたが,投与開始6年後,皮膚・肺サルコイドーシスを発症した.さらに,心臓 MRIでは心筋炎を示唆する所見を得た.ETNによるサルコイドーシス発症の可能性を考え,投与を中止したところ所見の改善を得た.TNF阻害薬投与中のサルコイドーシス発症はparadoxical reactionとして注目されており,通常の発症より明らかに頻度が高く注意を要する.

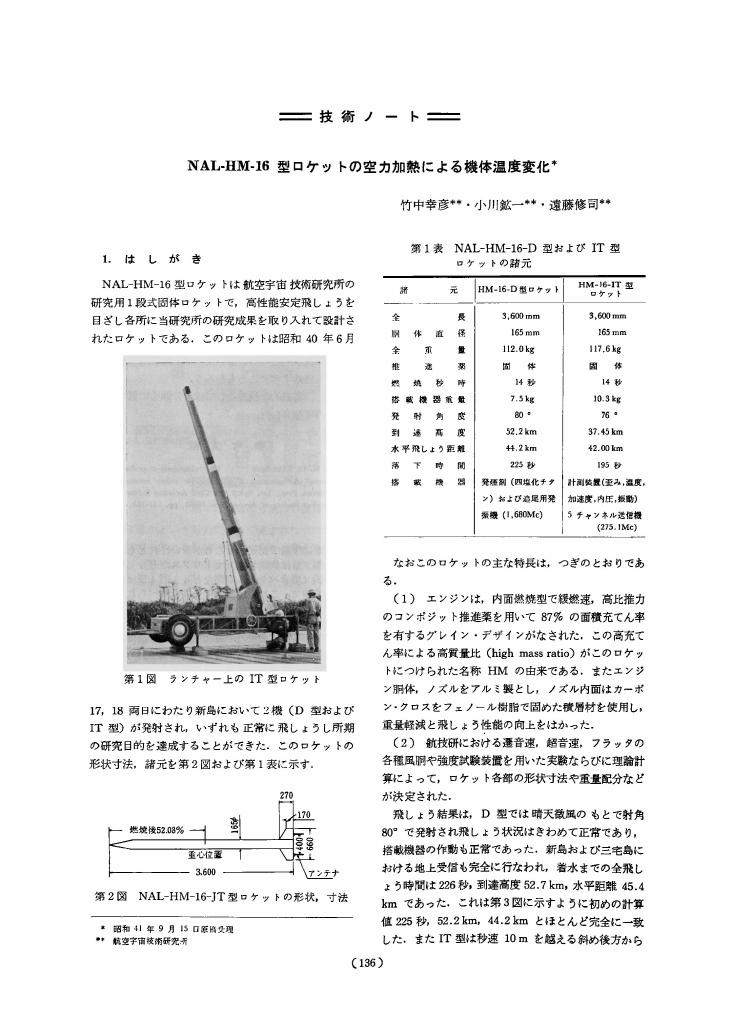

1 0 0 0 OA NAL-HM-16型ロケットの空力加熱による機体温度変化

- 著者

- 竹中 幸彦 小川 鉱一 遠藤 修司

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.159, pp.136-140, 1967-04-05 (Released:2009-07-09)

- 参考文献数

- 9

1 0 0 0 OA テクノロジー・アセスメントの進め方

- 著者

- 坂本 孜

- 出版者

- 繊維学会

- 雑誌

- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.8, pp.P309-P313, 1974-08-10 (Released:2008-11-28)

1 0 0 0 OA Diels-Alder反応の立体選択性

- 著者

- 小夫家 芳明

- 出版者

- 社団法人 有機合成化学協会

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.12, pp.992-1005, 1972-12-01 (Released:2010-01-22)

- 参考文献数

- 75

- 被引用文献数

- 2 3

1 0 0 0 OA ヒトの嗅覚を用いたイヌの体臭測定の検討

- 著者

- 小田切 敬子 片平 彩香 安江 健 鈴木 綾子

- 出版者

- 社団法人 におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.28-32, 2010-11-25 (Released:2016-04-01)

- 参考文献数

- 14

三点比較式臭袋法を用いたイヌの体臭測定について検討した.シャンプー後経過日数19日から105日までの5匹のイヌの匂いサンプルを用いて臭気指数,臭気強度および快・不快度について測定した.その結果,シャンプー後の経過日数と臭気指数の間に強い正の相関関係が認められた(r=0.89,p<0.05)が,臭気指数と臭気強度の間には統計学的に有意な相関関係(r=0.39,NS)は認められなかった.一方,臭気指数が高くなると快・不快度は低くなる傾向がみられたが,両者間には,有意な負の相関関係は認められなかった(r=−0.06,NS).以上より,三点比較式臭袋法を用いてイヌのにおいを測定および評価できることがわかった.

1 0 0 0 OA 大学進学における進路決定方略を支える多重制約充足と類推

- 著者

- 栗山 直子 上市 秀雄 齊藤 貴浩 楠見 孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.409-416, 2001-12-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

我々の進学や就職などの人生の意思決定においては, 競合する複数の制約条件を同時に考慮し, 理想と現実とのバランスを満たすことが必要である。そこで, 本研究では, 高校生の進路決定において, 意思決定方略はどのような要因とどのような関連をもっているのかを検討することを目的とした。高校3年生359名に「将来の目標」「進学動機」「考慮条件」「類推」「決定方略」についての質問紙調査を実施した。各項目の要因を因子分析によって抽出し, その構成概念を用いて進路決定方略のパスダイアグラムを構成し, 高校生がどのように多数存在する考慮条件の制約を充足させ最終的に決定に達するのかの検討を行った。その結果, 意思決定方略には,「完全追求方略」「属性効用方略」「絞り込み方略」「満足化方略」の4つの要因があり, 4つの要因間の関連は,「熟慮型」と「短慮型」の2つの決定過程があることが示唆された。さらに,「体験談」からの類推については, 重視する条件を順番に並べて検討する「属性効用方略」の意思決定方略に影響していることが明らかになった。

1 0 0 0 OA Bi系酸化物超電導体の電流リードへの適用

- 著者

- 山田 豊 長谷部 次教 柳谷 知之 直原 和哲 石塚 正之 安原 征治 石原 守

- 出版者

- 公益社団法人 低温工学・超電導学会

- 雑誌

- 低温工学 (ISSN:03892441)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.86-91, 1993-02-25 (Released:2010-02-26)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 3 7

Superconducting properties of Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O superconducting bulk fabricated by intermediate cold isostatic pressing (C. I. P.) process have been investigated, and heat leakage per a bulk lead pair from 77K to 4.2K has been evaluated. The critical current density of the tubular bulk, approximately inner diameter 10-30mm and 200mm long, was indicated more than 1, 000A/cm2 at 77K under self-magnetic field, and at 4.2K was indicated as about 2, 000A/cm2 under 15T. The reasons for improvement of Jc are the formation of high Tc single phase and highly aligned microstructure of the bulk. The heat leakage per a pair of the bulk leads from 77K to 4.2K has been measured to be 0.16W at DC 800A and considered to be less than one-tenth of that of 800A-class conventional gas-cooled current leads.

1 0 0 0 OA 第41回日本爬虫両棲類学会大会記録

- 出版者

- 日本爬虫両棲類学会

- 雑誌

- 爬虫両棲類学会報 (ISSN:13455826)

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, no.1, pp.27-52, 2003-04-15 (Released:2010-06-28)

1 0 0 0 OA 戦前の舶用補機械発達史

- 著者

- 日本舶用機関史編集委員会補機専門委員会

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.6, pp.372-382, 1986-06-01 (Released:2010-05-31)

This paper is an excert from the manuscripts written by the marine auxiary equipment subcommittee of the marine Engineering history committee of the MESJ. The manuscript was completed after 10 years of hard wark. But has not yet been pubbished because of various aduerse conditions. This paper is one of the serial papers which will appear in this Journal twice a year to introduce the content of the manuscript to menbers of MESJ.This paper are consist of Deck machinery, Steering gear systems, and refrigerator and air conditioning systems.Marine machinery equipment developed according to ship building progress. They were almost imported from foreign country in Meiji and Taishou Era, but a some of large sized passenger vessels used the imported products on account of a lack of reliability in Japanese products.The marine machinery equipments developed rapidly own design and unique products by the World War II.

1 0 0 0 OA 認知科学の実践と理論

- 著者

- 三宅 芳雄

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.4, pp.495-496, 2006 (Released:2008-11-13)

1 0 0 0 OA 化学的酸素要求量(CODMn)における銀の添加量の評価

- 著者

- 堀田 健太郎 熊谷 哲

- 出版者

- 環境技術学会

- 雑誌

- 環境技術 (ISSN:03889459)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.8, pp.468-473, 2015-08-20 (Released:2015-12-29)

- 参考文献数

- 15

CODMn測定時,塩化物イオン除去には銀添加する必要があるが塩化物イオン測定法は指定されていない.従来法よりも簡便な方法を検討した. 塩化物イオンと電気伝導率には統計学的に直線性が確認されている.しかし,異なる組成の試料を扱う環境計量証明事業所ではその直線性が心配される.そこで,pH が中性域でかつ工程水を除いた試料を対象にすることで直線性を確認でき電気伝導率の測定値から銀量を決定できたので報告する.

1 0 0 0 OA ポリスチレンスルホン酸水溶液の粘度に対する添加塩の影響

- 著者

- 石田 信博 荻野 一善 中川 鶴太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.10, pp.1029-1033, 1965-10-10 (Released:2009-02-05)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2

強解離性陰イオン高分子電解質の典型とみられるポリスチレンスルホン酸につき,粘度測定によりその性質を調べた。 繊維状ポリスチレンを硫酸銀を触媒として直接スルホン化して試料を得た。スルホン化度は約85%である。粘度測定は変型Ostwald型粘度計を使用し, 30°Cで行なった。 この物質では測定のくり返しや経日変化による粘度低下は無視できる程度であった。図式による等イオン強度希釈法を行ない,そのとき得られる有効イオン係数は0.20~0.25であった。したがってイオン固定度は約0.75である。この値はこのポリ酸の遊離酸においても,ナトリウム塩においてもほとんど同じであった。Floryの粘度式から求めた拡がりからも中和の影響は見られなかった。塩化ナトリウムを多量に加えた場合の拡がりはほぼ理想配位に近い状態になっているように思われる。

1 0 0 0 OA 産業数学の構想と展望

- 著者

- 若山 正人

- 出版者

- 特定非営利活動法人 横断型基幹科学技術研究団体連合

- 雑誌

- 横幹 (ISSN:18817610)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.5-13, 2014 (Released:2016-02-15)

- 参考文献数

- 25

In this article, we try to present a potential plan or crude design, and perspective for promoting mathematics-for-industry. Since the mid-1990s, the drastic improvements in computer performance have forged a much closer link of mathematics to science (including social science), technology and industry. Getting such high performance computer, we have now a new feature of applications of mathematics to industrial-scientific technology (through several software). Those applications may also provide an impact and new development on mathematics itself, and then, again be able to develop further the world of mathematical science.

1 0 0 0 OA 新しい蛍光センシング機構開発に基づいた細胞機能解析

- 著者

- 王子田 彰夫 高嶋 一平

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.136, no.1, pp.3-7, 2016 (Released:2016-01-01)

- 参考文献数

- 7

Fluorescence probes are now widely used as indispensable tools in many cell functional analyses. At present, the design of fluorescent probes largely depends on the limited numbers of established sensing mechanisms such as photo-induced electron transfer (PET), photo-induced charge transfer (PCT), and fluorescence resonance energy transfer (FRET). Although these mechanisms are versatile in metal ion sensing, introduction of a new sensing mechanism is highly desirable not only to design a more sophisticated probe with high selectivity and sensitivity but also to expand the diversity of the sensing targets to unveil biological phenomena. In this article, we report the design of dual emission fluorescent probes for metal ions based on a unique fluorescence-sensing mechanism. The fluorescent probes incorporating this sensing mechanism displayed a large emission red-shift on complexation with metal ions such as CdII and AgI. X-ray crystallography and theoretical computational calculations of the CdII and AgI complexes revealed that the emission shift was induced by non-coordination contact between the aromatic ring of fluorophore and the metal ion (arene-metal ion contact; AM-contact), which modulates the energy levels of molecular orbitals. The fluorescent probe was successfully applied to in cell ratiometric bioimaging of bioactive hydrogen sulfide (H2S). These successful applications highlight the usefulness of this sensing mechanism in biological fluorescence analysis.

1 0 0 0 OA 三坊七巷・朱紫坊(福州,福建省)の住居類型とその集合形式に関する考察

- 著者

- 趙 冲 布野 修司 張 鷹 山田 香波

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.697, pp.589-596, 2014-03-30 (Released:2014-07-10)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

This paper discusses house types and their transformation of Fuzhou city in Fujian(China). Authors selected the old castle district of the central part of Fuzhou, which are called Sanfangqixiang and Zhuzifang at present, as an intensive field study and clarified the typology of dwelling units and the transformation process. The central areas of old castle are still occupied by low rise houses and shop houses and are designated as a preserved area. The formation of the target areas, the origin of which goes back to Tang dynasty, does not seem to follow a certain formal system, but we can point out the system of formation of street blocks, based on typology of traditional house dacao and its collective form. This paper classified 39 residences called dacuo , which we measured and collected from the others' documents, in terms of the numbers of spans and courtyards, into several types and discusses the collective system of dacuo.