- 著者

- 宮澤 康人

- 出版者

- 放送大学

- 雑誌

- 放送大学研究年報 (ISSN:09114505)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.33-56, 2003

キリスト教は「父性的原理(paternal principle)」をもつ宗教であると一般的に言われている。ところがもう一方で、キリスト教は、聖母マリア信仰が強いことでも知られる。カトリック教会に必ず置かれている聖母像を見た人は、キリスト教は、本当は「マリア教」ではなかったのかという思いを抱くことがあるはずだ。聖母信仰がもし「母性原理(maternal principle)」を意味するとしたら、そこには葛藤が生まれるのではないだろうか注2)。葛藤は、第一に、三位一体の教義のなかにマリアは含まれていないにもかかわらず、マリアをテオトコス(Theotokos)、すなわち神の子の母、と位置づけるときに表れる。第二に、マリアの夫であり、イエスの「父」であるヨセフを、天上の父との関係でどう意味づけるか、という問題として表れる。この二つの葛藤が交錯するところに、「二つの三位一体」という崇敬の対象があるように思われる。「二つの三位一体」とは、父と子と聖霊という「天上の三位一体(trinidad del cielo)」に対応して、地上における、イエスと母マリア、父ヨセフの家族、すなわち聖家族を、「地上の三位一体(trinidad de la tierra)」と名付け、その二つをセットにしたものを指す。これは、15世紀ころから聖職者たちによって提唱され、16、17世紀には、スペインの、とくにアンダルシーア地方でたくさん図像化された。けれども、18世紀には、「地上の三位一体」という言い方が、一般信徒の誤解を招くという理由で異端審問所から警告を受けることになる。それにもかかわらず、「二つの三位一体」の図像は、アンダルシーアの教会に現在でも残されているだけではない。ラテンアメリカの教会では、18世紀以降から現在に至るまで盛んに制作され崇敬され続けている。以上のようなことは、どのような文脈の中で、どのようにして起こったのであろうか。本論文は、この問題に主として図像資料を使ってアプローチする試みである。それによって、文字資料だけに頼る概念的な理解とは違う面が見えてくることを期待している。

1 0 0 0 OA 東日本大震災における医療機関の津波被害と内陸部医療機関の被災患者受け入れ状況

- 著者

- 新沼 星織 宮澤 仁

- 出版者

- 東北地理学会

- 雑誌

- 季刊地理学 (ISSN:09167889)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.214-226, 2012 (Released:2012-10-25)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2 4

本稿は,2011年の東日本大震災による医療機関への津波被害について,① その地域的特徴を分析し,② 被災患者の内陸部医療機関への搬送状況を検討した。① では,岩手県と宮城県を対象に分析した結果,診療所は中心市街地を沿岸部に形成する岩手県三陸南部地域から宮城県仙台湾地域の北部にかけて浸水率が高く,病院は大規模県立病院の高台立地傾向が強い岩手県より,小規模な市町立病院と民間病院を沿岸部に構える宮城県で浸水率が高いことが明らかとなった。そして ② では,医療機関の浸水率が高かった宮城県南三陸町に注目した調査の結果,隣接する登米市内の医療機関へは,外来診療患者は相当数搬送されていたものの,入院患者の搬送は,病床不足のため限定的であったことがわかった。このことは,平時より縮減体制にある医療システムは,災害時の脆弱性を増大させる可能性を示唆している。

1 0 0 0 OA 運動戦略に着目したスリングを用いたバランスエクササイズの効果

- 著者

- 宮澤 宏文 白根 実央 佐藤 広祝 佐々木 和人 鈴木 英二

- 出版者

- 公益社団法人 埼玉県理学療法士会

- 雑誌

- 理学療法 - 臨床・研究・教育 (ISSN:1880893X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.19-22, 2012 (Released:2012-03-23)

- 参考文献数

- 6

高齢者は疾患にかかわらずバランス能力の低下をきたしていることが多い。当院ではスリングを用いて,運動戦略のうち,股関節戦略,足関節戦略を模したエクササイズを実施している。この股関節運動戦略エクササイズと足関節運動戦略エクササイズについて,各エクササイズ前後にfunctional reach test(以下FRT)とTimed Up and Go test(以下TUG)を実施した。また合わせて重心動揺計を利用して安定性限界の測定も行った。股関節運動戦略エクササイズではFRTの向上が認められ,静的バランスの向上が示唆された。足関節運動戦略エクササイズではFRT,TUGの両方で向上が認められ,静的バランスだけでなく動的バランスの向上が示唆されたが,安定性限界の測定については,有意な変化を認めなかった。

- 著者

- 宮澤 眞一

- 出版者

- 埼玉女子短期大学

- 雑誌

- 埼玉女子短期大学研究紀要 (ISSN:09157484)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.299-315, 1999-03-01

Sometime in the period between 1907 and 1911, and that almost 20 years after the tremendous success of the opera The Mikado (1885), W.S. Gilbert was asked by a London publisher to rewrite it into the form of a story. The Story of the Mikado stepped out into the post - W.W. publishing world in 1921. In the following study, to begin with, a critical attention is directed to the textual comparison of the story: the autograph and proof texts (British Museum) and the first edition. Secondly, follows the textual criticism of both the opera and the story. Thirdly and conclusively, an attempt is made to bring into the historical limelight the dual aspects of Gilbert's Japonism, dual in the sense that some parts of the opera underwent changes more or less drastically in the process of re-writing, while the others were left untouched. The intention of the paper is thus to comprehend the basic images or ideas of W.S. Gilbert's Japonism out of these textual and historical studies combined.

1 0 0 0 OA 現在まで12年の経過中, 再発肺癌にて計3回の肺再切除を施行した肺腺癌の1例

- 著者

- 矢満田 健 羽生田 正行 宮澤 正久 吉田 和夫 金子 和彦 天野 純

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本肺癌学会

- 雑誌

- 肺癌 (ISSN:03869628)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.175-181, 1996-04-20 (Released:2011-08-10)

- 参考文献数

- 15

症例は51歳男性で1983年6月23日左肺癌にて左上葉切除術およびリンパ節郭清が施行された. 組織学的には高分化型腺癌でpT2NOMO, stageIの診断であった. その後肺再発にて, 初回手術の3年6ヵ月後に左下葉部分切除術を, その4年8ヵ月後に左のCompletion Pneumonectomyを, さらにその1年9ヵ月後に右肺上葉の部分切除術をと, 3回の肺再発にて初回手術を含め合計4回の肺切除を施行した. 本症例は組織学的所見を考慮し, すべて初回手術時の再発肺癌と診断したが, 再発に対する積極的な再手術により本例のように比較的良好な予後を呈する症例が存在するので, 呼吸機能の評価で可能であれば, 積極的な外科治療が必要と思われる.

- 著者

- 猪股 伸晃 坂本 雅昭 山路 雄彦 中澤 理恵 宮澤 一 金城 拓人 中川 和昌 富澤 渉

- 出版者

- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION

- 雑誌

- 日本理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.C0313-C0313, 2006

【はじめに】<BR>我々は,群馬県高校野球連盟(以下:県高野連)からの依頼により,平成14年度の第84回全国高校野球選手権群馬県大会(以下:大会)からメディカルサポート(以下:サポート)を開始し4大会を経験した.本研究の目的は,平成17年度に開催された第87回大会サポート結果を整理し,現サポート体制についての課題を明らかにすることである.<BR>【対象及び方法】<BR> 対象は第87回大会の3回戦以降に進出したチームであった.サポートを行うため,群馬県スポーツリハビリテーション研究会を通じ,本県内の理学療法士(以下:PT)にボランティア参加を募った.サポートの内容は,3回戦以降の試合前および試合中のアクシデントに対するテーピング・応急処置,4回戦以降の投手及び野手別のクーリングダウン(軽運動・ストレッチング)であった.投手の連投を考慮し,投球数,肩および肘関節の痛みの有無,疲労感等に関するチェック表を使用し状態を把握した.対応方法については内容を統一するため,事前に講習会を行ったが,加えて新規参加者に対してはアスレティックリハビリテーションの基礎に関する講習会への参加を促した.準決勝・決勝戦を除き試合会場は2球場であり,各球場に投手担当2名,野手担当4名以上が常駐するようにスタッフを配置した.また,大会終了後にPTスタッフによる反省会を実施し,現サポート体制の問題点について議論した.<BR>【結果及び考察】<BR>クーリングダウンは投手に対しては延べ29校41名に,野手に対しては延べ28校に実施した.投手の中では下肢の柔軟性が低下している選手が多く認められ,日頃のトレーニングあるいは大会中のストレッチングを含めたコンディショニングの重要性が示唆された.また,肩痛や肘痛は各々10%程度に認められた.応急処置対応は延べ54件(32名;選手14名,審判1名,観戦者17名)であり,デッドボール等による打撲への対応の他に,応援席観戦者の熱中症に対するクーリングや安静指導が多かった(14件).サポートに参加したスタッフは延べ74名(実数57名)であり,投手担当は15名,野手担当は41名であった.前年度までのサポート経験者が32名,新規参加者が25名であった.反省会ではPTの質的な部分,すなわち技術だけでなく現場での態度やサポート活動に対する姿勢に関して,スタッフ間に差があることについての問題提起がなされ,単に知識・技術レベルを向上するだけでなく,意識の均一化も重要であることがわかった.また,来年度からは1回戦からのサポートが決定されており,より効率的な新規参加者の育成システムの確立が必要と考えられた.<BR><BR>

1 0 0 0 OA 結晶成長の実験キットに挑戦!

- 著者

- 宮澤 信太郎

- 出版者

- 日本結晶成長学会

- 雑誌

- 日本結晶成長学会誌 (ISSN:03856275)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.117-119, 1996-06-25 (Released:2017-05-31)

1 0 0 0 OA 金子光晴と賢治

- 著者

- 宮澤 健太郎

- 出版者

- 白百合女子大学

- 雑誌

- 白百合女子大學研究紀要 (ISSN:02877392)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.71-83, 2006-12

1 0 0 0 IR 新卒看護師の精神的未熟さ・弱さに対するスタッフ看護師および新卒看護師自身の認識

- 著者

- 宮澤 朋子 松本 じゅん子

- 出版者

- 長野県看護大学紀要委員会

- 雑誌

- 長野県看護大学紀要 (ISSN:13451782)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.69-78, 2008

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 一般演題 5 歯のESR線量測定法におけるX線手荷物検査の影響

- 著者

- 田中 憲一 Alexander Ivannikov 宮澤 忠蔵 豊田 新

- 出版者

- 長崎大学

- 雑誌

- 長崎醫學會雜誌 : Nagasaki Igakkai zasshi (ISSN:03693228)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, pp.171-174, 2004-09

カザフスタン共和国セミパラチンスク近郊の旧ソ連核実験場では,1948年より1989年まで459回の地上・空中・地下核実験が行われてきた. これにより50万人とも言われる人々が被曝しており,我々はその線量評価に取り組んでいる. 線量評価の有効な方法の1つに歯のエナメル質を用いたESR法がある. ERS測定を日本で行う場合,通常はまず核実験場近隣住民の歯を空路で日本に持ち帰るが,空港のX線手荷物検査により歯の被曝線量が増加する可能性がある. 一般的に,X線手荷物検査の線量は数uGy〜数十uGyと言われている. 一方,セミパラチンスク近郊住民の歯の線量は,数十mGy〜数百mGyで論議される. 従って歯のESR線量測定法におけるX線手荷物検査の影響は非常に小さいと予想されるが,本研究ではこれを実験的に確認する.

- 著者

- 宮澤 優樹

- 出版者

- 日本英文学会

- 雑誌

- 英文学研究. 支部統合号 = Studies in English literature. 日本英文学会 編 (ISSN:18837115)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.17-25, 2018-01

1 0 0 0 IR 日本最大震度地図(1586-2004):データベースの構築と適用例

- 著者

- 宮澤 理稔 Mori Jim

- 出版者

- 京都大学防災研究所 / Disaster Prevention Research Institute Kyoto University

- 雑誌

- 京都大学防災研究所年報 (ISSN:0386412X)

- 巻号頁・発行日

- no.48, pp.133-142, 2004

日本で観測された歴史震度と気象庁の震度記録を用いて,1586年から2004年9月までの最大震度を地図化した。気象庁震度で4以上を記録した全337イベントを用いた。大きな震度が記録された領域が,太平洋沿岸に見られ,これは繰り返し発生する巨大プレート間地震に対応する。また陸域に於いて,内陸活断層上の地震による,パッチ状の震度の大きな領域が見られた。過去約400年間において、日本の領域の約90%で震度5弱以上を,30%で震度6弱以上を記録した。We map the recorded maximum seismic intensity for earthquakes in Japan from 1586 to September 2004 using compiled historical records and Japan Metrological Agency (JMA) intensity data. We used a total of 337 events that had JMA intensity level of 4 or greater. The regions with high intensities are located along the Pacific coast side, reflecting the recurrent large inter-plate earthquakes. Also onshore, we find patchy high intensity regions due to earthquakes on onshore active faults. During the last 400 years, about 90% of the regions in Japan have experienced JMA intensity equal to or greater than 5- and 30% of the regions have had intensities equal to or larger than 6-.

- 著者

- 武藤 淳 佐瀬 善一郎 宮澤 正紹 佐藤 正幸 菅野 明弘 蘆野 吉和 松代 隆

- 出版者

- 一般社団法人日本外科学会

- 雑誌

- 日本外科学会雑誌 (ISSN:03014894)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, 2002-03-10

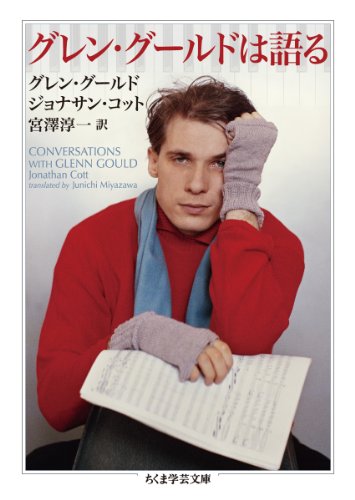

1 0 0 0 グレン・グールドは語る

- 著者

- グレン・グールド ジョナサン・コット著 宮澤淳一訳

- 出版者

- 筑摩書房

- 巻号頁・発行日

- 2010

1 0 0 0 福島県西会津町における健康福祉のまちづくりと地域活性化

- 著者

- 宮澤 仁

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.235-252, 2006 (Released:2018-01-06)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 2

The rapid aging of the Japanese population is giving rise to concerns that it will cause the national economy to decline due to a rise in the social security burden, a view that could be expressed as “social security is a burden on economic growth.” On the other hand, the emergence of a giant “silver” market and the growth of the service industry in response to the large rise in the number of elderly persons are to be expected. In particular, it is hoped that new jobs will be created through the growth of labor―intensive social services, thereby alleviating unemployment. In this manner, the relationship between the burdening and the beneficial effects of social security has become a major issue in the rapidly aging Japanese society. This study aims to elucidate the relationship between social security and regional economies and examines the effect of social security on local revitalization by taking up the case of regional planning for health and welfare promotion in Nishiaizu Machi, Fukushima Prefecture, in the form of a program called “Regional Planning for Total Care.” This regional planning program was launched in the mid―1980s to stem the rise in medical expenses, with a particular focus on health promotion activities. While health promotion can go a long way toward reducing the need for nursing care, the emergence of significant numbers of elderly persons requiring nursing care is inevitable, and thus the socialization of nursing care is also being implemented as part of regional planning. The results of this study are summarized below.The regional planning program has produced considerable results in terms of improving social infrastructure, promoting job creation, and spurring consumption. The jobs created in organizations associated with this regional planning program represent 5.8% of total employment in Nishiaizu Machi, with social welfare corporations accounting for a significant share of newly―created jobs through their employment of large numbers of professional workers. These organizations and their employees have also created consumer demand in the local economy amounting to as much as 500 million Yen, which is equivalent to 9.4% of annual retail sales in Nishiaizu Machi. In addition to such economic effects, the regional planning program has contributed to the development of diversified human resources by winning the cooperation of academic experts and central government bureaucrats, by promoting the hiring of experienced health and social care workers by the government and affiliated organizations, and by fostering the development of many semi―experts among residents through training programs. Educational campaigns for health promotion are carried out for residents through the use of such specialized manpower. These activities are effective in terms of promoting more healthy eating habits, preventing diseases, and increasing the average life expectancy of residents, and, as a result, are helping stem the rise in medical expenses. These positive achievements in terms of health promotion have been highly commended by various Ministries and academic societies, and have been publicized throughout Japan through academic journals and magazines. Local residents also have a high regard for these health promotion activities and their appreciation has helped forge Nishiaizu Machi’s identity as “the town of health promotion.”These economic effects and the associated development of human resources have contributed to revitalizing the regional economy and community of Nishiaizu Machi, an underpopulated municipality situated in a peripheral area.(View PDF for the rest of the abstract.)

1 0 0 0 OA プラズマローゲンによる脳神経細胞死抑制作用の分子機構

1 0 0 0 OA 5. ゲームにおける立体視表現の技法

- 著者

- 宮澤 篤 正木 勉 駒野目 裕久

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.25-31, 2013 (Released:2015-01-01)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 進行性核上性麻痺の療養環境整備

- 著者

- 飛田 宗重 高田 博仁 土肥 守 千田 圭二 小林 顕 関 晴朗 亀谷 剛 宮澤 幸仁 小野寺 淳一 鈴木 博義 今野 秀彦 吉岡 勝 會田 隆志 野村 宏

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.8, pp.503-507, 2003-08-20 (Released:2011-10-07)

- 参考文献数

- 6

進行性核上性麻痺(progressive supranuclear palsy:PSP)は, いまだ病因不明で治療法未確立の難治性疾患であるが, 疫学調査を行うにも共通の登録基準さえ整備されていない状況にあった. 近年, 「神経疾患の予防・診断・治療に関する臨床研究班」(湯浅班)において, 疫学調査のための登録基準が提唱されたことを契機に, 東北ブロック政策医療神経筋疾患ネットワーク参加施設にてPSPの療養環境整備にむけた共同研究を施行した. 最初に剖検例を対象に登録基準の有用性について検討した. 病理学的に診断確定したPSP7例全例が登録基準を充たしていたが, PSPと鑑別を要する疾患群(MSA4例, PD8例, DLB4例, CBD1例)はいずれも登録基準を充たさず, 登録基準の有用性が示された. 次いで登録基準を用いて患者登録を行い, 療養環境について調査した. 今回の調査では, 入院療養への依存度が高く, 介護保険の利用が少ない実態が認められた. 重症化してから長期入院療養目的で国立医療機関へ紹介される症例が多い傾向を反映しており, 療養上の諸問題について検討した.

- 著者

- 宮澤 史穂 高木 幸子 田中 章浩

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告 : 信学技報 (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.455, pp.149-154, 2013-03-04

本研究は,複雑な高次感情について概念構造(研究1)と,認知および表出(研究2)の2つの側面から検討を行った.研究1では質問紙を用い,高次感情にどの程度基本6感情が含まれているかを,それぞれ7段階で回答させた.研究2では参加者は,基本6感情を表す表情と音声を組み合わせて,指定された感情を最も適切に表すような発話動画を作成することを求められた.その結果,本研究で扱った6種類の高次感情は,概念構造と,認知および表出において共通した4つの基本感情の組み合わせに分類された.したがって本研究では,少なくとも一部の高次感情は,基本6感情の組み合わせによって説明できることが示唆された.