1 0 0 0 IR 「礼拝所及ヒ墳墓ニ関スル罪」の改正

- 著者

- 植松 正

- 出版者

- 日本評論新社

- 雑誌

- 一橋論叢 (ISSN:00182818)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.6, 1957-06

論文タイプ||論説

1 0 0 0 IR 捕食性天敵シロヘリクチブトカメムシの増殖能力と捕食量について

- 著者

- 植松 秀男

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.145-150, 2006-05-25

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 3

シロヘリクチブトカメムシはさまざまな鱗翅目幼虫の捕食性天敵である.筆者は本種の天敵としての特性を評価するため,ハスモンヨトウ幼虫を餌として25℃,14L10Dの恒温器内で発育日数,生存率,産卵数,捕食数を調べた.卵~成虫の発育期間は雌雄に差はなく約32日であった.卵の孵化率は93.9%であった.若虫期(1齢~5齢)の累積死亡率は33%であった.産卵前期間は7~8日であった.卵は卵塊として2~3日に一度産下された.卵塊当たり平均卵粒数は75.4であった.一雌が産下した総産卵数の平均値は499個であった.本種の一世代当たり純繁殖率は153.8,一世代の平均時間は49.8日,内的自然増加率は0.101/日/雌と推定された.10頭の若虫集団は3~5齢のハスモンヨトウ幼虫を日当たり4~8頭捕殺した.雌雄1対の成虫は5齢(450~550mg)の幼虫を日当たり3~5頭捕殺した.これらの結果はシロヘリクチブトカメムシが有望な多食性土着天敵として働き得ることを示唆した.######The pentatomid bug, Andrallus spinidens (F.), is a polyphagous predator on lepidopteran larvae in crop fields in southern Japan. The basic life history biology of the bug was studied using a laboratory incubator with temperatureset at 25°C. The nymphs were reared in Petri dishes in groups of 10 and were fed on the 3rd-5th instar Spodoptera litura larvae. The mean development period from egg to adult was 32 d. The pre-oviposition period lasted 7 to 8 d, after which eggs were laid in batches every 2-3 d. The mean number of eggs per mass was 75.4 and the mean total number of eggs laid by each female was 499. The net reproductive-rate (Ro), mean generation time (T) and intrinsic rate of natural increase (r) were 153.8,49.8 d and 0.101/d/female, respectively. Groups of 10 nymphs attacked 4-8 of the 3rd-5th instar S. litura larvae per day. Pairs of adult pentatomids killed 3-5 of the 5th instar S. litura larvae weighing 450-550 mg each day. This study provides important life history information for using the predator A. spinidens as a possible biological control agent.

1 0 0 0 OA セラミックス成形の技術

- 著者

- 植松 敬三

- 出版者

- 無機マテリアル学会

- 雑誌

- 無機マテリアル (ISSN:2185436X)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.263, pp.332-339, 1996-07-01 (Released:2011-03-07)

- 参考文献数

- 12

1 0 0 0 OA 老人保健施設入所者の24時間活動量と自律神経活動

- 著者

- 梶原 史恵 大川 裕行 江西 一成 植松 光俊 中駄 美佳

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.E0443, 2007 (Released:2007-05-09)

【はじめに】 慢性期のリハビリテーションでは,日常生活での身体活動量の確保が重要な課題となる。特に,施設入所高齢者では、生活範囲の狭小化や疾患の重症度から活動量が低下することが推察される。施設入所高齢者の身体活動量を24時間にわたり正確に評価できれば,実施しているリハビリテーション・プログラムの検証を行うことも可能となる。そこで今回、老人保健施設入所者を対象に、24時間の身体活動量と自律神経活動を測定し、歩行能力別・生活時間帯別に検討を加えたので報告する。【方法】 対象は、某介護老人保健施設入所中の者で、本研究の趣旨が理解でき協力可能な12名(年齢84±8歳、男性4名、女性8名)とした。被験者は,歩行可能群(6名),不可群(6名)に分けられた。 日常生活活動能力(Barthel Index)評価し,アクティブトレーサー(GMS社製AC-301)を用いて身体活動量、起床時間、および自律神経活動を24時間連続的に記録した。身体活動量,起床時間は,腰部に装着したアクティブトレーサーの3方向の加速度,及び傾きから算出した。また,自律神経活動は記録された心拍R-R間隔変動をスペクトル解析して求めた。得られた結果は,歩行可能群・不可群,日中時間帯・夜間時間帯で比較検討した。【結果】 24時間の身体活動量は、歩行可能群,不可群間で有意差を認めなかった。 時間帯による身体活動量の比較では,一部を除き両群ともに日中時間帯の身体活動量は夜間時間帯よりも有意に大きな値を示した.歩行可能群は不可群よりも日中時間帯の身体動量が大きかったが両群に有意な差は認めなかった。 歩行可能群の起床時間は,日中時間帯の方が夜間時間帯よりも有意に大きな値を示したが,不可群では時間帯による起床時間に差は認めなかった.さらに,両群の日中時間帯に有意な差はなかった。 自律神経活動の比較では,両群ともに24時間を通して交感神経・副交感神経活動に差は認められなかった。【考察】 歩行可能群と不可群の起床時間に差がないことは、歩行不可群でも介護スタッフ等により、座位起立姿勢を促されていたことが考えられた。また、歩行可能群で日中時間帯と夜間時間帯の起床時間に差を認めたことは、歩行可能群は日中時間帯に座位起立姿勢をとる機会が多いものの、活動量としては、歩行不可群と同程度のものであったことがわかった。さらに、自律神経活動の結果もこれを裏付けるものであった。また、歩行不可群の生活も昼夜の差が自律神経活動量に現れない程度のものであった。 今回得られた結果から、歩行不可群は、24時間の内、約8時間の起床時間を確保できていることがわかった。また、歩行可能群の高い運動機能を、日常生活の活動量に反映させる取り組みが必要であることを確認した。

1 0 0 0 OA 淡路島南部の哺乳類

- 著者

- 宮尾 嶽雄 花村 肇 植松 康 酒井 英一 高田 靖司 子安 和弘

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.128-140, 1983-03-25 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 34

1982年1月23~26日に, 淡路島南部, 諭鶴羽山地北西山麓部の哺乳動物の調査を行なった。翼手類については, 調査できなかった。1) .生息が認められた哺乳類は, 次の6目16種である。食虫目: ジネズミ, ヒミズ, コウベモグラ。霊長目: ニホンザル。兎目: ノウサギ。齧歯目: ニホンリス, アカネズミ, ヒメネズミ, カヤネズミ, ハツカネズミ。食肉目: タヌキ, テン, イタチ (チョウセンイタチ, ホンドイタチ) 。偶蹄目: イノシシ, シカ。2) .ムササビ, スミスネズミ, アナグマなどを欠いている点に, 島のファウナの特徴を示している。キツネも絶滅している。3) .ヒミズは, 腹部を中心に体毛の白化傾向が著しく, また, ヒミズの尾部にカンサイツツガムシの多数寄生例がみられ, 寄生率も高かった。4) .アカネズミの耳介にネズミスナノミ (Tunga caecigena) の寄生がみられた。淡路島に本種が分布していること, ならびにアカネズミが宿主になっていることは, 新しい知見であろう。

1 0 0 0 OA 特異な経過を経て寛解状態に至った肺結核合併サルコイドーシスの1例

- 著者

- 松本 健 高橋 典明 植松 昭仁 大木 隆史 権 寧博 岩井 和郎 中山 智祥 橋本 修

- 出版者

- 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会

- 雑誌

- 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会雑誌 (ISSN:18831273)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.171-178, 2012-09-27 (Released:2013-01-23)

- 参考文献数

- 20

症例は38 歳の男性.胸部異常陰影,ぶどう膜炎を指摘され紹介受診した.胸部X線検査にて両側肺門リンパ節腫脹,両中下肺野の小結節陰影を認め,TBLBにて非乾酪性類上皮細胞肉芽腫を証明した.緩やかな血清ACE値上昇と小結節陰影の増加を認めていたが,症状や呼吸機能障害を認めず,経過観察としていた.初診時より5年後に偶発的と思われる肺結核症を発症した.入院にて抗結核薬(INH,RFP,EB,PZA)治療を開始した.結核治療中,一時的に血清ACE値低下を認めたが,抗結核薬治療終了後より肺野病変の増悪と血清ACE値上昇を認めた.結核性病変の進展あるいはサルコイドーシスの活動性上昇を疑い,再度TBLBを行ったが結核菌を認めず,サルコイドーシスに矛盾しない所見であった.現在まで経過観察中であるが,無治療にてサルコイドーシスは寛解状態に至った.これまでに結核治療を契機に寛解状態に至ったサルコイドーシスの報告はなく,非常に稀な例であり,文献的考察を加え報告する.

1 0 0 0 OA 化学系研究室・実験室の廃液の処理 ―個々の実験室廃液の処理・処分―

- 著者

- 植松 喜稔

- 出版者

- 環境技術学会

- 雑誌

- 環境技術 (ISSN:03889459)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.10, pp.695-702, 1974-10-18 (Released:2010-03-18)

- 著者

- 植松 喜稔

- 出版者

- 環境技術学会

- 雑誌

- 環境技術 (ISSN:03889459)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.11, pp.777-797, 1974-11-18 (Released:2010-03-18)

ここに述べた諸項は詳細にわたるものではなく, 一つの考え方を提示したに過ぎず, 隔靴掻痒の感を免がれない.研究, 実験活動の複雑多様性に鑑み, その発生廃液処理を単純, 一義的に定立することは不可能に近い.廃液処理方法は収集サイドから考え, また処理装置が決定されればその運転サイドから収集方式が再検討され, より合理的なシステムに収斂してゆくべき性格のものであろう.すなわち, 研究所の性格に応じて, さらに個個の実験室の実態に応じて, それぞれのケースについて, あるいは追試を行ない, あるいは新しい観点に立って開発を行ない, 最良の方式を編み出してゆく必要があろう.収集方式はもっとも収集が容易で, かつ, 何びとも面倒がらずに, またたとえ善意であっても全く遣漏のないようなシステムを確立すべきである.処理において集中方式, 中間的なグループ処理, 実験室ごとの個別処理が考えられ, いずれの方式を個々の研究所に定着させるかは, その性格によって異なろう.しかし, 前二者の方式においても特殊な物質を含む廃液は前処理によって予め対象外の成分, あるいは処理の障害となる成分を除くか, 個別処理に委ねるかしかない.処理対象を無限に拡大することは不可能だからである.所詮, 大がかりな装置よりも小回りのきく, より多くのカテゴリー別に分割された共通の中間的なもので, 例えば可搬式のものをいくつか備えた方が好ましい場合もある.いずれにせよ最終的には廃水の集中処理装置を必要とすることは論を俟たない.ここでは収集方式と物質別の個別処理方法を重点に述べたが, すでに指摘したように類似の性質をもつ有害な化合物群, または類似の方法についての単なる処理指針にすぎない.したがってあらゆる化合物, あるいはいくつかの混在成分の完全処理は期し難い.むしろ物質の性状を熟知している研究者が発想を駆使してそれらの物質の完全分解, あるいは安定な形態へ変える方法を考案することが望ましい.究極的にはもっとも体積が小さく, かつ飛散, 拡散の恐れの少ない, 水不溶性で, かつ安定な形態に移行せしめればよい.結局, 無機性のスラッジとなるわけであるが, これらは廃棄物処理システムが確立されるまで, 個々の実験室ないし研究所において集積厳重に保管せざるを得ない現状である.可溶性塩類およびそれらの溶液は低害性ないしほとんど無害ではあるが, 環境汚染防止の立場から, また, 用水処理におけるそれらの除去の困難性から淡水域へ放出しないことが好ましい.研究所全体の塩類使用量が僅少であれば, あえて問題とするには当たらない場合もあろう.実験廃液の収集, 処理は, 排水の排出基準ないし環境水域の基準を遵守するためではなく, より積極的に水域に一切有害物質を放出しないという思想によって貫かれていなければならない.すなわち収集という行動自体が研究従事者の倫理観として定立されなければならない.処理を経た後にも, なお水は処理水として厳然として存在する.一切排出しない建前である以上, 排出すべき処理水の水質を調べ, 安全を確認した上で廃水処理装置ないし下水道へ放流すべきは当然である.とくに水域へ直接放出される場合には入念な水質監視が必要である.また, モニターされない成分については厳重な注意を注ぐべきであろう.水分析は専門従事者以外のものにとっては複雑多様で手間がかかり, 時間浪費型であるばかりでなく, 時に判断に間達いを犯しやすい.恐らく自己の目的とする実験ほど積極的に, 入念には分析をやらないだろう.そこで簡易分析の導入, 自動モニターの設置が必要となるのである.

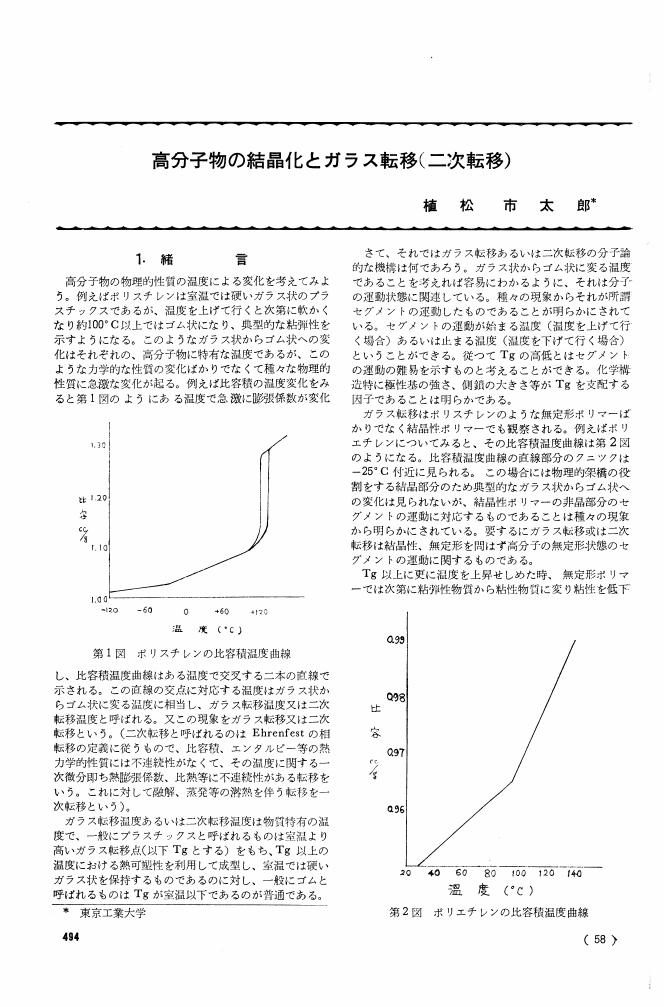

1 0 0 0 OA 高分子物の結晶化とガラス転移 (二次転移)

- 著者

- 植松 市太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本ゴム協会

- 雑誌

- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.12, pp.944-954, 1957-12-15 (Released:2013-03-05)

- 参考文献数

- 68

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 脳卒中片麻痺の基本動作能力の難易度順位について

- 著者

- 西田 宗幹 植松 光俊 金澤 寿久 宮本 千恵美

- 出版者

- The Society of Physical Therapy Science

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.73-78, 1998 (Released:2007-03-29)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 13 5

脳卒中片麻痺患者の各基本動作間の難易度は,一般的には寝返り,起座,起立,歩行の順に難しくなると言われるが,その順位の異なる者の比率とその原因について検討するため片麻痺患者40名を対象に調査した。一般的順位と同じ「同群」は29名,異なる「異群」11名で,このうち起座が不可で起立,歩行が可の「異群(1)」は9名であった。「異群(1)」は股伸展0°以下と体幹回旋制限5°以上において「同群」と有意差があり,異群(1)のうち寝返り,起座とも不可の群では体幹屈曲5°以上制限にも有意差を認め,これらの動作困難の原因として股・体幹可動域制限の影響が示唆された。対象者が高齢で,物的介助起立・平行棒内歩行と低い能力レベルで,半側無視例が多くいたことが,このような動作難易度順位の逆転現象の誘因として考えられた。

1 0 0 0 務限の法と務停の法

- 著者

- 植松 正

- 出版者

- 香川大学教育学部

- 雑誌

- 香川大学教育学部研究報告 第1部 (ISSN:04549309)

- 巻号頁・発行日

- no.86, pp.p67-76, 1992-09

1 0 0 0 大学生が心理的問題を専門家に相談する際のレディネスの検討

- 著者

- 植松 洋子 平田 恵子 飯田 憲司 斉藤 和夫

- 出版者

- Japanese Society for Food Hygiene and Safety

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.23-29_1, 2000-02-25 (Released:2009-12-11)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 8 8

缶詰食品及びレトルト食品 (共に水産加工食品) 中に缶詰の内面コーティングや包装材から溶出したビスフェノールAジグリシジルエーテル (BADGE), そのダイマー及びトリマー, ビスフェノールFジグリシジルエーテル (BFDGE), 3つの環よりなるノボラックグリシジルエーテル (3-ring NOGE), BADGE・2HCl付加物などのBADGE関連化合物を, 順相のHPLCにより分析した. BADGEは缶詰食品26試料中12試料から, 最高0.9mg/kg検出された. ダイマー及びトリマーを合わせた最高値は15mg/kgに達した. BFDGE及び 3-ring NOGE も4試料から合計で最高6.9mg/kg検出された. また, BADGE・2HCl付加物が2試料から検出された. 更にレトルト食品2試料中1試料からBADGEが1.1mg/kg, そのダイマーが1.2mg/kg検出されたが, これらはプラスチックフィルムやアルミニウム箔を貼り合わせるのに使用した接着剤から溶出したものと考えられる.

1 0 0 0 OA 中国古医籍よりみた当帰六黄湯の成立と諸説

- 著者

- 三浦 於菟 河野 吉成 板倉 英俊 田中 耕一郎 植松 海雲 奈良 和彦 橋口 亮 吉田 和裕 桑名 一央 塚田 心平 土屋 喬 福島 厚 小菅 孝明 斉藤 輝夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.5, pp.740-745, 2010 (Released:2010-10-30)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

盗汗治療代表的方剤の当帰六黄湯(李東垣『蘭室秘蔵』)の成立過程を構成生薬と各時代の盗汗病態理論より検討した。黄耆の配合は主に陽虚で出現という漢隋代盗汗理論,補血滋陰薬の生地黄・熟地黄・当帰の配合は陰虚という宋代盗汗理論,清熱薬の黄連・黄芩・黄柏の配合は陰虚の熱により津液が押し出されるという宋代盗汗理論に基く。後者は特に劉完素『黄帝素問宣明論方』中の盗汗治療方剤大金花丸の影響が大きい。本剤は各時代の盗汗学説の集大成のために高い有用性を備えたのであろう。医書の諸説より,本剤の適応病態や問題点を検討した。弱い熱証(『丹渓心法』),強い気虚証(『張氏医通』『丹渓心法』),強い陰虚証(『医学心悟』)を呈する盗汗病態には不適当との説。脾胃を損傷しやすい(『医方切用』)との指摘。自汗への応用も可能との説(『医学正伝』『景岳全書』)などがある。これらより本剤の適応は陰虚証と熱証がほぼ同様程度,気虚証はより軽度な病態であり,このような病態では自汗にも使用可能といえる。

1 0 0 0 OA 酸化チタン(IV)-水和物と活性炭との複合体によるリン酸イオンの吸着

- 著者

- 小林 悦郎 植松 喜稔 須貝 稔 樋口 美起雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化学会誌(化学と工業化学) (ISSN:03694577)

- 巻号頁・発行日

- vol.1981, no.8, pp.1319-1325, 1981-08-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 6

酸化チタン(IV)-水和物(メタチタン酸)と活性炭から複合体を調製し,このもののリン酸イオン,メチレンブルー,ヨウ素,有機物質などの吸着特性を研究した。メタチタン酸の原料には酸化チタン(N)製造における中間体としてのTiOSO4の硫酸溶液(TiO2250g,H2SO41044g/l)を用いた。吸着剤としての複合体はつぎのようにして調製した。適量のTiOSO4の硫酸溶液と粒状活性炭とをまぜあわせ,混合物を180℃ に加熱して過剰の硫酸を除き,活性炭に添着した酸化硫酸チタン(IV)を水洗してメタチタン酸に加水分解したのち,生成物を乾燥した。適当な調製条件(5mlTiOSO,溶液/10g活性炭)で得た複合体は市販メタチタン酸と同程度のリン酸イオンを吸着(Freundlich式;q=kc1/nのk値は17~19mg-PO43-/g-吸着剤)し,複合体中に含まれたメタチタン酸の質量あたりに換算したリン酸イオンの吸着量は市販メタチタン酸のそれの約10倍の値を示した。複合体はまた縮合リン酸イオンを吸着した。吸着等温線の傾きFreundlich式の1/nは,オルトリン酸イオンではO.116,三リン酸イオンでは0.261であった。複合体は担体としての活性炭の特性を活かし,メチレンブルー,ヨウ素,有機物質(フェノール)などを吸着した。それらのものに対する吸着能は複合体の調製条件におけるTiOSO,溶液(ml)と活性炭(g)との比の増大によって減少した。カラム試験では複合体中に吸着されたリン酸イオンは,2N水酸化ナトリウム溶液と水で溶離され,のち吸着剤は酸で再生した。

- 著者

- 斎藤 眞理 清野 康夫 植松 孝悦 栗田 雄三 横山 晶 Saito Mari Seino Yasuo Uematsu Takayoshi Kurita Yuzo Yokoyama Akira

- 出版者

- 新潟医学会

- 雑誌

- 新潟医学会雑誌 (ISSN:00290440)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.7, pp.332-337, 1995-07

In comparison with operation, we observed more recurrence after external beam radiotherapy for roentogenographically occult lung cancer. Then, since July 1991, we have treated that lung cancer, with external beam radiotherapy and intraluminal afterloading irradiation using ^<192>Iridium thin wire. The indication of this method is roentogenographically occult lung cancer, diagnosed inoperable for their respiratory function, age, and complications, and for refusal of operation. Up to Sept. 1994, 36 patients (44 lesions) were treated by this method. The follow-up period ranged from 0 to 41 months. Recurrence occured in 2 cases on whom an operation was done:one is well and the other is alive with disease. Radiation pneumonitis required treatment was observed in another 2 cases. Other recurrence or severe complications from irradiation have not been observed. We think this treatment is effective for roentogenographically occult lung cancer.

1 0 0 0 腹膜中皮腫の1例

- 著者

- 小谷 広子 阪下 裕子 林 和加子 吉田 君子 松田 実 植松 邦夫

- 出版者

- 特定非営利活動法人日本臨床細胞学会

- 雑誌

- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.226-230, 1980-04-25

- 被引用文献数

- 1

A case of mesothelioma of the peritoneum with asbestosis of the lung was reported. Cytological examination of the peritoneal effusion was performed in this case, which was histologically diagnosed to have malignant mesothelioma. Characteristic findings of malignant cells are as follows: Tumor ceils appeared singly or as groups consisting of a few〜 many cells. Some of these cells were overlapping each other. The cytoplasm was abundant and its perinuclear area was staind lightly pale or sometimes appeared to be eosinophilic, with a gradual transition to a deep stain at the periphery. Cytoplasmic rims were distinct and sometimes blister-like protrusions appeared after application of the Giemsa' stain. Nuclei were round or oval and mainly central in location. Their borders were smooth. The chromatin content was increased and chromatin was finely granular with occasional prominent clumps of chromatin. There could be seen 1〜4 small nucleoli and, sometimes, 1〜2 large irregular-shaped nucleoli. Single tumor cells were large and often multinucleated. Mitoses occured in a small number of tumor cells. Thick strand-like, dark clumping or finely granular PAS-positive substances were irregularly distributed in the cytoplasm, sometimes the whole of the cytoplasm was stained as a ring. Vacuolated cytoplasm gave a negative reaction to staining. Vacuolated cytoplasm and a part of the cytoplasmic border were stained positive by alcian blue staining.

1 0 0 0 IR 榛名神社所蔵の唐式鏡について

- 著者

- 植松 勇介 Yusuke UEMATSU

- 出版者

- 静岡産業大学情報学部

- 雑誌

- 静岡産業大学情報学部研究紀要

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.97-108, 2008

1 0 0 0 OA アミノ酸補充療法が適応になる自閉症・てんかん症候群のスクリーニング・診断系の確立

分岐鎖ケト酸脱水素酵素キナーゼ(BCKDK)欠損症は自閉症にてんかんを合併する。罹患者の血中分岐鎖アミノ酸(バリン、イソロイシン、ロイシン)は著明に低下する。今回の研究は同症の生化学スクリーニング系、遺伝学的診断系の確立を目的とした。1) BCKDK欠損症の遺伝子診断系の確立:従来型のサンガー法によるダイレクトシークエンスによる診断系を確立した。包括的診断系は全遺伝子のエクソーム解析を実施した。2) 生化学的スクリーニング系の確立:新生児マススクリーニング集団(13万件)でロイシン+イソロイシンが45 nmol/L以下が3件あった。再検にて回復していたためいずれも栄養性の低下と考えられた。