1 0 0 0 OA 高齢者向け生きがい感スケール(K-I式)の作成および生きがい感の定義

- 著者

- 近藤 勉 鎌田 次郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.93-101, 2003-03-31 (Released:2018-07-20)

- 被引用文献数

- 8

高齢者の精神生活に影響する生きがい感とは何なのか。またそれを測るスケールはどうあるべきか,驚くべきことに老年心理学はいまだにこれにこたえられていない。アメリカでつくられた他の概念を測るスケールを代用してきたのが現状である。そこでわが国の高齢者の生きがい感を調査し,その結果を基に生きがい感スケールを作成し,生きがい感を操作的に定義することを目的とした。まず162人の高齢者から生きがい感の範囲を定める概念調査を行い,仮の定義を作成した。さらにその仮の定義に基づいて項目を作成選定し,391人のセンター高齢者に対し本調査を行い,項目分析の結果,16項目によるスケールを作成した。そのスケールは信頼性と妥当性が高いスケールであることが分かった。このスケールの構造から高齢者の生きがい感を定義すると,なにごとにも目的をもって意欲的であり,人の役に立つ存在との自覚をもって生きていく張り合い意識である。また,なにか向上した,人に認めてもらっていると思えるときにも感じられる意識といえる。

2016年、米国の人類学者Sherry Ortnerは、失業や疾病、戦争、災害等に苦しむ人々を対象とする「暗い人類学が人類学の中心的テーマになっている」と断言した。この発言の背景にあるのは、グローバル化と新自由主義の進展による大量の移民や難民の出現、工場移転の結果としての失業や短期雇用の増加である。急速に変わりゆく現代世界の中で、人類学がその使命とされてきた「異文化研究の学」にとどまることは可能なのか。むしろそれは研究対象と研究方法の根本的な改変を必要としているのではないか。本研究の目的は、苦難に満ちた現代世界に生きる多様な人々を包括的に研究するための新たな方向性を見つけることである。

1 0 0 0 OA 回復期リハビリテーション医療におけるエビデンス構築に向けて ―データベース構築と活用―

- 著者

- 白石 成明 近藤 克則

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.286-291, 2018-04-18 (Released:2018-05-21)

- 参考文献数

- 19

リハビリテーション医療にもエビデンスに基づく医療(EBM)の提供が求められている.EBMには無作為比較試験(RCT)などの質の高いエビデンスが必要とされるが,RCTはリハビリテーション医療では実施しにくい場合が多い.そこで,RCTに代わるエビデンス蓄積の方法として大規模データベースがある.回復期リハビリテーション医療では,DPCのような大規模なデータベースは存在していないが,日本リハビリテーション・データベースなどがすでに構築されており,これらに基づく優れた研究も発表されている.リハビリテーション医療の質向上と,それに寄与するエビデンスの蓄積,蓄積されたエビデンスの利用のために,大規模データベースの構築とそれを活用した研究の蓄積が望まれる.

1 0 0 0 OA ビールの健康機能性 ビールの生活習慣病予防効果

- 著者

- 近藤 恵二

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.4, pp.228-240, 2003-04-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 2 2

ビールはお酒としての機能のほかに, 栄養源としての役割や食品増進及び利尿作用などの効用が広く認識されている。最近, ビールの虚血性心疾患リスクの低減効果が報告されるなど, 科学的見地からビールと健康との関連が報告されている。ビールは多くの人々に飲まれており, その健康機能性の解明は世界規模で意義がある。筆者らは生活習慣病予防効果の観点からビールとその原材料の機能性を科学的にアプローチされている。今後の発展が大いに期待される研究であるが, これまでに得られた成果を中心にビールの健康機能性について解説していただいた。

1 0 0 0 OA 『骨と神経』 交感神経系を介した骨代謝の調節機構

- 著者

- 戸苅 彰史 近藤 久貴 平居 貴生 兒玉 大介 新井 通次 後藤 滋巳

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.145, no.3, pp.140-145, 2015 (Released:2015-03-10)

- 参考文献数

- 45

- 被引用文献数

- 1 3

骨芽細胞および破骨細胞にアドレナリン受容体(AR)の発現が見出されて以来,骨代謝における交感神経系の生理的役割についての研究が著しく進展した.これら細胞へのARシグナルが神経由来であることも示されている.交感神経の骨代謝に及ぼす影響として,β2-ARによる骨吸収の促進および骨形成の抑制による骨量低下が認められている.一方,α1-ARによる骨形成の促進も見出されており,その促進機構を明らかにすると共に,骨芽細胞におけるβ2-ARとα1-ARシグナルの相互関連の解析が求められている.また,臨床的にβ-AR遮断薬が骨折リスクを低下させることが高血圧患者において認められているが,歯科矯正治療における歯の移動をβ-AR遮断薬およびβ-AR作動薬により調節できる可能性も動物実験で示されている.骨組織の局所におけるメカニカルストレスが交感神経活動を制御する機構を解析するため,交感神経と感覚神経との相互関連の解析も望まれる.

1 0 0 0 OA 原病學各論 亞爾蔑聯斯の講義録第37編

- 著者

- 松陰 宏 近藤 陽一 松陰 崇 松陰 金子

- 出版者

- 学校法人 山野学苑 山野美容芸術短期大学

- 雑誌

- 山野研究紀要 (ISSN:09196323)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.51-61, 2009 (Released:2019-11-10)

- 参考文献数

- 12

明治 9 (1876 )年 1 月に,大阪で発行された,オランダ医師エルメレンス(Christian Jacob Ermerins:亞爾蔑聯斯または越尓蔑嗹斯と記す,1841-1879)による講義録,『日講記聞 原病學各論 巻十一』の原文の一部を紹介し,その全現代語訳文と術語(語句)の解説を加え,また,一部では,歴史的および時代背景についても言及した.本編では,『原病學各論 巻十一』の「泌尿器病編」の最終部分である「第三 腎盂輸尿管及膀胱諸病」の中の「膀胱結石」,「遺尿」,「膀胱麻痺」,「膀胱痙攣」と,追加されている「男子生殖器病(遺精,交接無力)」との部分を取り上げる.各疾患の病態生理や症候論の部分は詳細に記されているが,病因論は明瞭でなく,また,治療法は内科的対症療法がその主流であり,使用されている薬剤も限られている.しかし,この書物は,わが国近代医学のあけぼのの時代の医学の教科書である.

1 0 0 0 OA 帝王切開術における脊髄くも膜下麻酔後低血圧に対するフェニレフリン予防的持続投与の効果

- 著者

- 安達 真梨子 近藤 弘晃 藤田 那恵 日向 俊輔 奥富 俊之

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.5, pp.437-442, 2021-09-15 (Released:2021-11-05)

- 参考文献数

- 10

われわれの施設では帝王切開術における脊髄くも膜下麻酔後低血圧を予防する目的でフェニレフリン持続投与を行っている.今回,持続投与を行っていなかった期間と比較して,その影響を後方視的に検討した.フェニレフリンの持続投与は麻酔施行直後より1mg/hで開始し,必要時に昇圧薬のボーラス投与を行った.フェニレフリン1mg/hの予防的持続投与は,麻酔後低血圧の発生率や追加治療介入の必要性を有意に減少させた.また,持続投与を行わなかった場合と比較して反応性の高血圧や徐脈などの発生頻度を増加させることなく使用できた.

1 0 0 0 OA シンポジウムの論点

- 著者

- 近藤 尚己

- 出版者

- 公益財団法人 医療科学研究所

- 雑誌

- 医療と社会 (ISSN:09169202)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.330-334, 2022-10-27 (Released:2022-11-09)

1 0 0 0 OA スポーツ選手における鵞足炎の臨床的特徴と我々の運動療法成績についての検討

- 著者

- 林 優 赤羽根 良和 近藤 照美 笠井 勉 林 典雄

- 出版者

- 東海北陸理学療法学術大会

- 雑誌

- 東海北陸理学療法学術大会誌 第23回東海北陸理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.O064, 2007 (Released:2007-11-02)

【目的】鵞足炎とは、薄筋、縫工筋、半腱様筋で形成される鵞足が、ランニングを主体とした反復する膝の屈伸により生じる鵞足部での摩擦障害と理解されている。鵞足炎は日常よく遭遇する疾患ではある一方でまとまった症例数の中での具体的な運動療法や治療成績に関する報告はほとんど散見されない。今回、鵞足炎と診断され運動療法が依頼された症例について、その臨床的特徴を検討すると共に、当院における運動療法の成績について報告する。 【対象・検討項目】平成14年8月より18年までに当院を受診し、スポーツ動作時に膝内側部周辺部疼痛を訴え、鵞足炎と診断された19例(男性13例、女性6例、平均年齢16.6歳)を対象とした。競技種目はバスケットボール5例、陸上5例、サッカー2例などであった。検討項目は_丸1_圧痛の局在部位_丸2_林によるトリガー筋鑑別テスト_丸3_走行時のmalalignmentの有無_丸4_下腿外旋テーピングによる症状の変化_丸5_治療成績は、スポーツ復帰率、スポーツ復帰後のスポーツレベル、運動療法期間について検討した。 【治療】原則として薄筋、縫工筋と半腱様筋停止部へのtraction forceを排した形での選択的ストレッチングを実施し、疼痛が軽減しないもの及び本人の都合上早期スポーツ復帰を希望するものにはインソールを作成した。 【結果】_丸1_圧痛は全例に認め、鵞足部単独1例、鵞足部+薄筋腱部11例、鵞足部+薄筋腱部+縫工筋腱部5例、鵞足部+縫工筋腱部1例、鵞足部+半腱様筋腱部1例であった。_丸2_トリガー筋鑑別テストは全例に陽性であり、薄筋単独18例、薄筋+縫工筋1例であった。_丸3_走行時のmalalignmentは、程度の差はあれ全例knee in toe outを呈し、大腿の過内旋が主体のもの11例、下腿の過外旋が主体のもの8例であった。_丸4_全例下腿の外旋制動テーピングによりランニング動作時の疼痛が軽減した。_丸5_治療成績は筋のストレッチングのみで疼痛が消失したもの9例、インソール併用で疼痛が消失したもの10例であった。スポーツ復帰率は100%であり、完全スポーツ復帰までの期間は平均4.9週であった。ストレッチングのみで復帰した症例の治療期間は平均4.2週、インソールを併用にて復帰した症例は平均5.4週であった。また、スポーツ復帰後の競技レベルの低下例はなかった。 【考察】薄筋には圧痛局在部位及びトリガー鑑別テストの所見が高率に発生しており、鵞足炎の主症状には、薄筋が関与したenthesopathyが大きな割合を占めると考えられた。また全例すべてにMalalignmentを認めた。大腿の過内旋や下腿の過外旋などのmalalignmentをベースに、ランニングなどの反復する機械的ストレスが作用し、鵞足部での滑走障害が生じた結果、疼痛が発現するものと考えられた。治療としては、選択的ストレッチングのみで47%の症例で疼痛の消失が得られたことより、鵞足炎に対する運動療法のファーストチョイスは鵞足構成筋に対する選択的筋ストレッチングが実施されるべきと考えられた。その後の経過の中で、Malalignmentの影響が強いと判断されたケースにおいて、alignment是正目的のインソールが適応となると考えられた。

胸腺退縮は被虐待児の特徴の一つであるとされ,虐待によるストレスによって胸腺のリンパ球にアポトーシスが誘導されることによって生じると考えられている.そのアポトーシスの過程においてサイトカイン・ケモカインの関与が示唆されている.そこで,マウスにおけるストレス誘発性胸腺退縮におけるサイトカイン・ケモカインの役割を解析する.野生型マウスで1日1時間拘束ストレスにさらすと,胸腺が退縮することを明らかにした.さらに,胸腺のT細胞に様々なケモカインレセプターが発現してることに着目した.ケモカインレセプターの1つCCR5に着目した.そこで,CCR5遺伝子欠損マウスと野生型マウスを拘束ストレスに供したところ,両マウスで胸腺が退縮したがCCR5遺伝子欠損マウスでは,胸腺退縮に対して抵抗性を示した.実際,胸腺細胞のアポトーシス細胞はCCR5遺伝子欠損マウスで減少し,Fas及びFasリガンドの遺伝子発現が抑制されていた.このことから,CCR5を介したシグナルがFas及びFasリガンドの遺伝子発現を制御しているものと考えられた.次に,CX3CR1ケモカインレセプターに着目し,CX3CR1遺伝子欠損マウスを同様に拘束ストレスに暴露した時の胸腺の変化についてみたところ,CX3CR1遺伝子欠損マウスでは胸腺退縮の程度が軽減していた.また,胸腺細胞のアポトーシスについても,野生型マウスでは胸腺細胞の多数のアポトーシス細胞を認めたが,CX3CR1遺伝子欠損マウスでは,アポトーシス細胞の数が明らか減少していた.さらに,副腎皮質ホルモンについては,CX3CR1遺伝子欠損マウスに比べて野生型マウスでは優位に増加していた.すなわち,CX3CR1遺伝子欠損マウスでは副腎皮質ホルモンを抑制することでストレス誘発性胸腺退縮に対して抵抗性を示すことが明らかになった.

1 0 0 0 OA 蟹缶工場における流れ作業の立位姿勢と疲労

- 著者

- 近藤 雄二 神代 雅晴

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.Special, pp.324, 1998-03-20 (Released:2017-08-04)

1 0 0 0 OA 魚類の栄養要求に及ぼす環境水塩分の影響の解明

淡水魚と海水魚は、栄養要求は大きく異なっている。特に脂肪酸要求やアミノ酸関連物質であるタウリンの要求が異なっている。そこで、タウリン合成に関与するシステイン硫酸脱炭酸酵素の遺伝子の構造解析等をマダイ、ブリ、スズキ、マツカワについて行った。さらに、各器官・組織での発現を調べた結果、肝臓、幽門垂で強い発現がみられた。またひらめにおけるDHAおよびタウリン含量の異なる餌料および環境水中の塩分量がDHAおよびタウリンの合成酵素遺伝子の発現に及ぼす影響を調べた。餌料中のDHAおよびタウリン含量ならびに塩分の変化によって、DHAおよびタウリン合成酵素様遺伝子の発現量が変動することが明らかとなった。

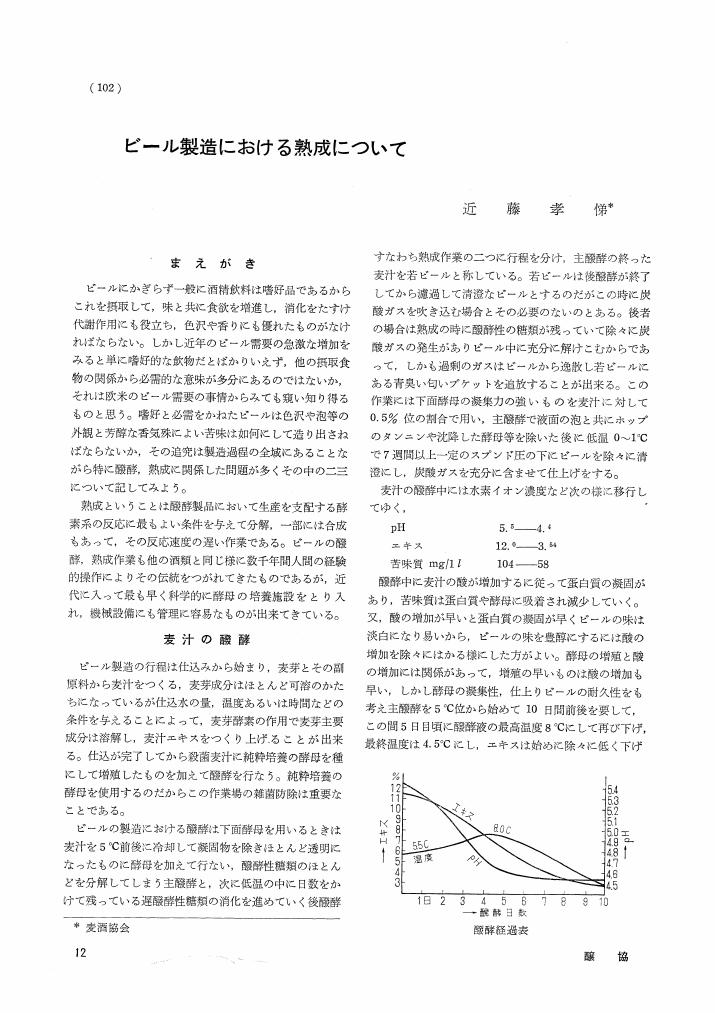

1 0 0 0 OA ビール製造における熟成について

- 著者

- 近藤 孝悌

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.102-105, 1963-02-15 (Released:2011-11-04)

1 0 0 0 OA 内陸アラスカ・クスコクィム川上流域における サケ漁撈史と現代的課題

- 著者

- 近藤 祉秋

- 出版者

- 北海道立北方民族博物館

- 雑誌

- 北海道立北方民族博物館研究紀要 (ISSN:09183159)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.7-31, 2019-03-29 (Released:2019-08-19)

In this paper, I describe a history of indigenous salmon fishing technologies and management issues in the Upper Kuskokwim region, Alaska, U.S.A. As a traditional food, salmon has been an important part of culture for the Upper Kuskokwim Athabascan people. Intensive contacts with non-Natives in the early 20th century brought some changes to Upper Kuskokwim people’s subsistence technologies including fishwheels, which made it possible to obtain large amount of salmon efficiently in siltladen main streams of the Upper Kuskokwim tributaries. Conflicts with non-Native wildlife management regime began after Alaska's statehood when the State banned salmon fishing technology which involves blocking the entire width of a river or stream. As a result, Upper Kuskokwim people were forced to abandon their fishing weirs and fences at Salmon River since the late 1960s. After a decade or so, subsistence salmon fishing with rods and reels resumed at Salmon River. Nowadays, Salmon River Culture Camp has been organized by Nikolai Village Council to revitalize their fishing traditions. Since the 2010s, severe decline of king salmon populations in Alaska and Yukon has become a serious issue in indigenous societies of the areas. Local people think that commercial fishing (including bycatch) in high sea negatively affects the king salmon populations, while some others point out that increased activities by beavers and low-level of water in interior rivers might have been causing disruption of salmon's upstream migration. Through my observation of people's activities in salmon spawning areas, I argue that making a small opening to beaver dams (instead of totally destroying them) may actually benefit spawning salmon populations.

- 著者

- 近藤 牧子

- 出版者

- 日本公民館学会

- 雑誌

- 日本公民館学会年報 (ISSN:1880439X)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.129-138, 2020-11-30 (Released:2021-01-20)

Sustainable Development Goals or “SDGs” is a term that is coming to be widely shared within and amongst corporations, government, local development programs and school education. The specific goal related to education is SDG4. However, in order to promote the realization of SDGs as a whole, attention has been placed on the establishment of links between SDG4 and other SDGs. Despite critical reflection on the fact that the educational goals of the MDGs were limited to the full dissemination of primary education, formal education and education for children are still high priorities in the SDG4.Little attention has been paid to ALE. Even though these shortcomings have prompted reflection and reconsideration within SDG4, it cannot be denied that the tendency to emphasize children / young people and formal education persists. SDG4 is part of the process that emerged from the Education For All (EFA) movement that came out of the 1990 World Education Forum. This paper first points out some of the challenges facing SDG4 from the perspective of adult learning and education (ALE), taking into account the development of ALE during the Education For All (EFA) movement that arose during the SDG era. The paper then provides an overview of “Participation, Inclusion and Equity” which was the focus of the 1990 “4th Global Report on Adult Learning and Education (GRALE IV)” published by UNESCO, based on the reports of individual countries. It then examines SDG4.7 and education for active citizenship skills, which is the central area of significance for ALE from the perspective of “participation”. Finally, the paper provides insight into the prospects for Japanese social education practices that seek to align with international trends.

1 0 0 0 OA 月面農場ワーキンググループ検討報告書 第1版: 高効率食料生産

- 著者

- 近藤 直 大場 隆之 伊藤 浩之 鹿島 光司 深水 克郎 Kondo Naoshi Oba Takayuki Ito Hiroyuki Kashima Koji Fukozu Katsuro

- 出版者

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

- 雑誌

- 宇宙航空研究開発機構特別資料 = JAXA Special Publication (ISSN:24332232)

- 巻号頁・発行日

- vol.JAXA-SP-19-001, pp.53-63, 2019-06-19

月面農場にて栽培する8品目(イネ、ダイズ、サツマイモ、ジャガイモ、トマト、レタス、キュウリ、イチゴ)を、居住人数6人および100人を想定し、特に100人の場合において効率的に生産可能と考えられる方法を提案する。本提案では、まず栽培8品目すべてに共通して適用する技術を示す。次にそれぞれの生産品目ごとに栽培スタイル(栽培様式)を定める。そしてその様式を実現するために最適な栽培方式、例えばバッチ式の栽培か栽培部分が移動することによる連続式かに大まかに大別した。作物の生産過程は、播種(定植)、生育、収穫などの工程に区分され、各工程において可能な限り自動作業を導入するために必要な生育・環境モニタリング項目、具体的なセンシング方法および機械化方法を提案する。それら要素技術の中には、既存の技術を応用することで達成可能と考えられるものもあるが、ドローン、ロボットの開発やセンシング方法の確立など、今後さらなる技術向上が必要と考えられる方法も含む。

1 0 0 0 OA フーコーの未完の系譜学

- 著者

- 近藤 哲郎

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.47-60, 1994-06-30 (Released:2010-11-19)

- 参考文献数

- 56

フーコー最晩年の『快楽の活用』と『自己への配慮』に基づいてフーコーの経験的分析手法を体系的に理解しようとする関心のもとで, 1970年代中葉以降のフーコーの変貌を方法論レベルで検討する。本稿では, 『知への意志』における権力分析の構想から最晩年の二つの著書に至るフーコーの変貌を, 権力モデルの変更, 分析水準の一元化, 〈倫理〉の設定という三つの側面から捉え.最晩年における基本的なパースペクティブを明らかにする。

- 著者

- 近藤 雪絵 布目 真梨 天ヶ瀬 紀久子 細木 るみこ

- 出版者

- 一般社団法人 日本薬学教育学会

- 雑誌

- 薬学教育 (ISSN:24324124)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.2022-026, 2022 (Released:2022-09-28)

- 参考文献数

- 15

好奇心から大麻を使用する若者が増えている.大麻や乱用薬物に関する大学生の意識調査はこれまでに実施されているが,大麻の形態が多様化する一方で,CBD(カンナビジオール)製品に関する意識調査は十分ではない.本稿では,薬学生を対象に,大麻・CBD製品に対する意識調査を実施した.その結果,大麻の違法性の認識は高かったが,CBD製品は認知が低く,漠然と大麻の類似物だと捉えられていることがわかった.また,薬学生の取るべき行動の意識を分析した結果,「正しい知識の取得と伝達」「違法薬物の乱用と勧めの拒絶」「薬学分野における積極的な学び」「薬学専門家としての薬の扱い」「大麻の危険性と医療利用の理解の深化」が抽出された.これにより,薬学部では,社会的・法的規範の観点に加え,薬物乱用防止の指導を専門性の高い授業に関連付け,学生が抱く現在から将来へのビジョンの中に指導を取り入れることが肝要であると考えられる.

1 0 0 0 OA 日韓におけるコミュニティ意識の比較

- 著者

- 松木 祐馬 向井 智哉 金 信遇 木村 真利子 近藤 文哉

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.71-74, 2020-08-19 (Released:2020-08-19)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

This study aimed to investigate differences in the common factor of community consciousness between Japan and Korea. The scale included four subscales: “solidarity,” “self-determination,” “attachment,” and “dependency on others.” Web surveys were conducted in 669 adults (330 Japanese, 339 Koreans). Results of the survey showed that configural invariance was confirmed only for “self-determination” and its latent mean was higher in Korean participants. In sum, the results suggest that Japan and Korea have similarities and differences regarding community consciousness, which may be attributed to various factors such as social mobility and attitudes toward civil rights.