1 0 0 0 OA 内地雑居心得 : 国民要意

1 0 0 0 OA 日清韓対戦実記

- 著者

- 牛台山人 (鈴木純一郎) 著

- 出版者

- 東生書館

- 巻号頁・発行日

- 1894

1 0 0 0 遠心力模型実験におけるトンネル掘削モデル化の妥当性

- 著者

- 鈴木 俊介 神村 真 阪上 最一

- 出版者

- 公益社団法人 地盤工学会

- 雑誌

- 地盤工学研究発表会 発表講演集

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.1729-1730, 2004

都市部でのトンネル工事では、近接施工となる場合が多いので、地盤掘削が周辺地盤に及ぼす影響を精度良く予測する必要がある。数値解析は、予測手法として一般的であるが、結果検証のためには、遠心力模型実験等による実挙動の確認が必要である。しかし、一般に普及しているビーム型遠心力模型実験装置は、高精度であるが、大型であるため簡便性に欠ける。著者らは、ビーム型装置より小型のミニドラム型遠心力模型実験装置により、トンネル掘削模擬実験を実施し、簡便な地盤挙動予測手法の検討を行った。検討結果は、ミニドラム型装置が、掘削時地盤挙動を簡便かつ精度良く把握できることを示すものであったので、ここに報告する。

- 著者

- 鈴木 真之 浜本 真規子 久利 恭士 上杉 春香 小倉 正義 能勢 有希

- 出版者

- 名古屋大学

- 雑誌

- 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要. 心理発達科学 (ISSN:13461729)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.183-197, 2005

It has been ten years since school counseling was installed into Japanese public schools. Their activities were, however, being restricted because of the several limitations. On this condition, primary protection should be focused on for school counselors to be more effective. For the first, in this article, we reviewed conventional activities that had already been conducted in school setting and that could be seen to have the characteristics of primary protection, respectively each for students, families and teachers. Secondary, we pointed out that these programs were not against the conventional Japanese education system, rather the ones that would help it. Thereafter, some of the primary protection programs that had not been prevailed yet, were introduced. Finally, in discussion, we indicated it important for school counselors to give teachers an idea of primary protection and suggested the way to install those programs into current Japanese educational setting.国立情報学研究所で電子化したコンテンツを使用している。

- 著者

- 鈴木 昶

- 出版者

- たにぐち書店

- 雑誌

- 漢方療法 = Journal of kanpo medicine and herb : 漢方臨床のための

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.60-63, 2018-04

1 0 0 0 OA シアリダーゼを利用したウイルス感染細胞の蛍光イメージング

- 著者

- 高橋 忠伸 紅林 佑希 大坪 忠宗 池田 潔 南 彰 鈴木 隆

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.12, pp.689-701, 2016-12-05 (Released:2017-01-12)

- 参考文献数

- 67

インフルエンザA型及びB型ウイルスや一部のパラミクソウイルスは,ウイルス受容体のシアル酸を糖鎖末端から切断する酵素「シアリダーゼ」を持つ.これらのウイルスの感染細胞上には,ウイルス遺伝子に由来するシアリダーゼが豊富に発現する.著者らが開発したシアリダーゼ蛍光イメージング剤「BTP3-Neu5Ac」は,シアリダーゼ活性の存在部位を組織化学的に蛍光染色する.BTP3-Neu5Acを利用することで,ウイルス抗体や細胞の固定化操作を必要とせずに,これらのウイルス感染細胞を簡便迅速に蛍光イメージングできる.さらに,インフルエンザ治療薬であるシアリダーゼ阻害剤をBTP3-Neu5Acと併用することで,薬剤耐性化インフルエンザウイルスの感染細胞を選択的に蛍光イメージングして,薬剤耐性化ウイルス株を高効率に単離することができる.本稿では,BTP3-Neu5Acを利用したウイルス感染細胞の蛍光イメージングについて概説する.

- 著者

- 奥田 稔 高坂 知節 三宅 浩郷 原田 康夫 石川 哮 犬山 征夫 間口 四郎 新川 秀一 池野 敬一 松原 篤 稲村 直樹 中林 成一郎 後藤 了 小野寺 亮 遠藤 里見 亀井 民雄 室井 昌彦 馬場 廣太郎 島田 均 舩坂 宗太郎 大橋 伸也 鄭 正舟 小澤 実佳 八木 聰明 大久保 公裕 後藤 穣 服部 康夫 上野 則之 柏戸 泉 大塚 博邦 山口 潤 佃 守 池間 陽子 坂井 真 新川 敦 小林 良弘 佐藤 むつみ 山崎 充代 藤井 一省 福里 博 寺田 多恵 小川 裕 加賀 達美 渡辺 行雄 中川 肇 島 岳彦 齋藤 等 森 繁人 村上 嘉彦 久松 建一 岩田 重信 井畑 克朗 坂倉 康夫 鵜飼 幸太郎 竹内 万彦 増田 佐和子 村上 泰 竹中 洋 松永 喬 上田 隆志 天津 睦郎 石田 春彦 生駒 尚秋 鈴木 健男 涌谷 忠雄 宮國 泰明 夜陣 紘治 森 直樹 田頭 宣治 宮脇 浩紀 青木 正則 小林 優子 高橋 正紘 沖中 芳彦 遠藤 史郎 池田 卓生 関谷 透 奥園 達也 進 武幹 前山 忠嗣 恒冨 今日子 増山 敬祐 浅井 栄敏 土生 健二郎 中崎 孝志 吹上 忠祐 角田 憲昭 渡辺 隆 野口 聡 隈上 秀伯 吉見 龍一郎 茂木 五郎 鈴木 正志 大橋 和史

- 出版者

- 耳鼻と臨床会

- 雑誌

- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.633-658, 1996-09-20 (Released:2013-05-10)

- 参考文献数

- 21

通年性アレルギー性鼻炎患者211例を対象に, KW-467910mg/日 (KW群) の有効性, 安全性および有用性をoxatomide 60mg/日 (OX群) を対照薬として多施設二重盲検群間比較試験により検討した.最終全般改善度の「改善」以上は, KW群61-6%, OX群57.6%で, 両群間に有意差は認められなかつたが, 同等性の検証を行った結果, KW群はOX群と比較して同等ないしそれ以上と考えられた. 概括安全度の「安全性に問題なし」と評価された症例は, KW群68.0%, OX群61.4%で, 両群間に有意差は認められなかった. 主な副作用症状は両群とも眠気であった. 有用度の「有用」以上は, KW群54.9%, OX群50.5%であり両群間に有意差はなかったが, KW群の方がやや有用率が高かった.以上の成績より, KW-4679は通年性アレルギー性鼻炎に対して, 臨床的に有用性の高い薬剤であると考えられた.

1 0 0 0 知覚された高校受験勉強の機能 : 学業成績と抑うつ気分との関連

- 著者

- 大越 和加 阿部 博和 寺本 航 大野 博正 内海 修平 鈴木 陽大 綾小路 法孝 近藤 智彦 西谷 豪 遠藤 宜成

- 出版者

- 日本ベントス学会誌編集委員会

- 雑誌

- 日本ベントス学会誌 = Japanese journal of benthology (ISSN:1345112X)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.124-126, 2012-03-27

1 0 0 0 特集 不況で急伸!おこもり需要 5万円からできるカンタン通販

- 著者

- 鈴木 桂水

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経レストラン (ISSN:09147845)

- 巻号頁・発行日

- no.410, pp.40-47, 2009-04

昨年の秋以降、通販が伸びている。とりわけ食料品の伸び率は好調で、小売全体の業績が冷え込んでいるのを尻目に、ネット通販大手「楽天」のグルメ部門の2009年2月売上高は前年同月比で36%も伸びている。いま狙うべきは、「外食はガマンして自宅で美味しいものを」と考える"おこもり需要"だ。通販で売り上げを伸ばしている飲食店の例から、成功法を検証する。

- 著者

- 鈴木 俊一 青木 広臣 川上 博人 畑 明仁 本島 貴之

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会 バックエンド部会

- 雑誌

- 原子力バックエンド研究 (ISSN:18847579)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.87-98, 2009

- 被引用文献数

- 3

本稿では, 多重バリアシステムを有する放射性廃棄物処分施設の安全性能評価手法について提案する. 本稿で提案する手法は, 我が国において既存の放射性廃棄物処分施設に対しておこなわれた安全評価で用いられている移行率モデルの概念に基づいている. 提案する安全評価手法の有利な点は, 複雑な数値シミュレーションを多用することなく, 廃棄体からの溶出率を考慮した人工バリアシステム (EBS) からの放出フラックスを算定でき, さらに, 人工バリアが有する遅延性能, 低透水性能, 及び低拡散性能の3つの性能指標からなる移行率を提案・採用している点である. また, 本稿で提案する安全性能評価手法を用いて, 人工バリアからの放射性核種の放出フラックスに対して感度解析を行い, 廃棄体からの溶出率, 移行率, 及び人工バリアからの放射性核種の最大放出率による相図を作成し各パラメータの影響度を整理した.

- 著者

- 青木 広臣 鈴木 俊一 川上 博人

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会 年会・大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, pp.500, 2007

放射性廃棄物処分施設の安全性能評価において,地下水移行シナリオ,隆起・浸食シナリオ等の被ばく線量に支配的な影響を及ぼすパラメータである廃棄体の溶出率と,処分施設の核種閉じ込め性能を示す指標である人工バリア部の移行率の関係について整理し,最大放出率に及ぼすそれらパラメータの相対的な位置づけを理論式に基づき分析した.

1 0 0 0 OA 痛みセンターにおける慢性痛に対する心理療法の適用と有効性

- 著者

- 水谷 みゆき 鈴木 千春 大道 裕介 櫻井 博紀 森元 温子 西原 真理 牛田 亨宏 新井 健一 佐藤 純

- 出版者

- 日本疼痛学会

- 雑誌

- PAIN RESEARCH (ISSN:09158588)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.175-188, 2012-08-10 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 44

The effect of hypnotic intervention for the refractory chronic pain patients was examined along with the process of patients' selection and their psychological characteristics. The total 596 visit patients in the first year were statistically examined concerning duration of pain, scores of psychological distress (Hospital Anxiety and Depression Scale) and disability (Pain Disability Assessment Scale) at the initial visit and the treatment outcome at the end of the first year. The duration of chronic pain was significantly related to disability but not to psychological distress at the initial visit. At the end of the first year of multidisciplinary pain treatment, 44% of total patients were under treatment, 19% finished treatment (10% evidently improved and 9% accepted their pain), 12% were referred and 25% dropped out. The group of patients who were evidently improved was not different concerning the duration of pain, but significantly less anxious, less depressed and less disabled at the initial visit than the other groups. Among the 261 patients under treatment, 33 patients (5.6% of total patients) were introduced into individual psychological interventions in consideration of 1) poor outcome in pharmacological and physical treatments, 2) unstable treatment relationship and marked pain behaviors, 3) obvious psychological distress, 4) event-related fluctuations in pain. They were significantly more anxious and depressed at the initial visit, than those who were not introduced to psychological intervention. Multiple bio-psycho-social factors were identified; tender points in 21 patients (by physiotherapist), stressful life events around the onset of pain in 26, serious daily conflicts at present in 30, catastrophizing thinking in 21, repressive thinking in 12, avoidance in 2 and perseverative coping in 6. Many of them did not or partly perceive their somatic tension / discomfort. Multiple factors were considered to inhibit the effect of treatment in those patients. In individual hypnosis, therapeutic conversation, permissive induction and indirect suggestions were employed. Direct suggestions for analgesia were not applied. Among 33 patients, 25 patients experienced hypnotic analgesia during sessions, 14 of whom finished their sessions with the decreased daily pain level or the enhanced effect of medication until the end of the 3rd year. Among them, 5 patients evidently improved (one phantom limb pain and 4 other chronic pain). Hypnosis successfully helped 42% of the patients who had failed to respond to multi disciplinary treatment. The psychosomatic resources in patients need to be more attended and utilized in chronic pain treatment.

1 0 0 0 特集 アカウント連携のツボ : Webサービスを上手に使いこなす

- 著者

- 鈴木 眞里子

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経パソコン = Nikkei personal computing (ISSN:02879506)

- 巻号頁・発行日

- no.788, pp.18-35, 2018-02-26

MicrosoftアカウントやGoogleアカウント、Amazonアカウントなど、我々は数多くのアカウントを利用している。ほかのWebサービスと連携するなど、利便性が高い一方で、セキュリティリスクもある。アカウントをスマートに使うツボを伝授する。

1 0 0 0 OA 鳥取県におけるナシ花粉症の実態調査

- 著者

- 高岡 基雄 鈴木 健男 竹内 裕美

- 出版者

- 耳鼻と臨床会

- 雑誌

- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2Supplement1, pp.334-339, 1984-05-10 (Released:2013-05-10)

- 参考文献数

- 33

A case of pear pollinosis is reported. This 35-year-old farmer, engaged in pear culture, suffered from rhinitis, which pear pollen extract could provoke. He was also positive to an intradermal test using highly diluted pear pollen extract. An epidemiological survey focused on farmers engaged in culture of pear in Tottori Prefecture was carried out by questionnairing. Replies were submitted from 1412 persons. Occurrence of allergic symptoms during pear pollination work was described by 478 farmers (33.9%). Among the symptoms, sneeze and watery rhinorrhea were distinguished. There was no significant difference in age between farmers with and without allergic symptoms. Between subjects with and without allergic constitution, incidence of allergic symptoms was higher in the former.

1 0 0 0 OA 原始反射と運動発達 -正常児について-

- 著者

- 穐山 富太郎 伊藤 信之 鈴木 良平 川口 幸義

- 出版者

- West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology

- 雑誌

- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.460-464, 1975-12-10 (Released:2010-02-25)

- 参考文献数

- 25

We studied on the relation between primitive reflexes and motor development by means of taking movie.Primitive reflexes (Moro reflex, Asymmetrical tonic neck reflex, Crossed extension reflex. Babinshi reflex ete) activate all kinds of automatic movement integrated by higher brainstem, and furthermore these reflexes activate development of righting reaction, parachute reaction, balance reaction and voluntarity.Namely, primitive reflexes activate mainly automatic movement but these reflexes exert too promotive influence on the development in the early stage learning anti-gravitic posture and normal sensori-motor pattern in each motordevelopmental stage.

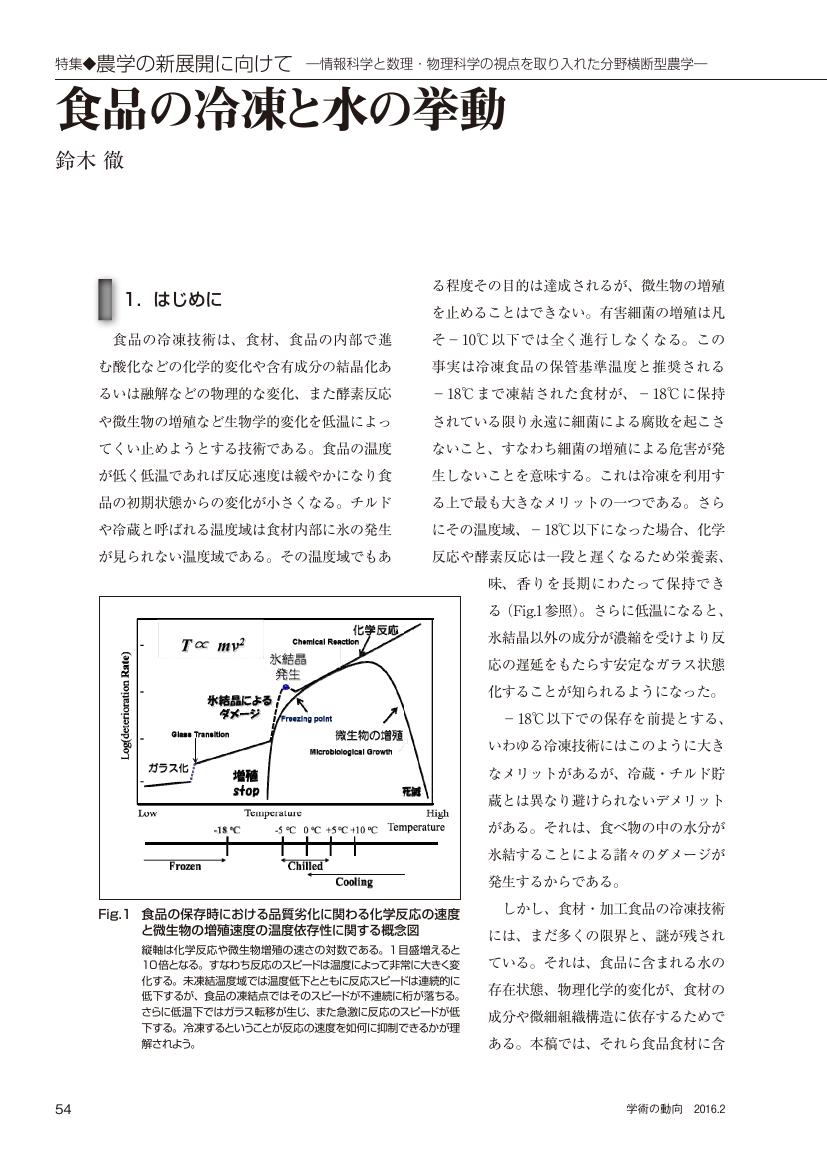

1 0 0 0 OA 食品の冷凍と水の挙動

- 著者

- 鈴木 徹

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.2_54-2_61, 2016-02-01 (Released:2016-06-03)

- 参考文献数

- 9

1 0 0 0 OA 運動ニューロン疾患の治療の進歩

- 著者

- 鈴木 直輝 加藤 昌昭 割田 仁 青木 正志

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.5, pp.518-522, 2018 (Released:2018-04-05)

- 参考文献数

- 58

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is the progressive motor neuron disease (MND) in adults, characterized by the selective death of motor neurons in the motor cortex, brainstem and spinal cord. This review provides a general overview of preclinical and clinical advances in 2016 and summarizes the literature regarding emerging therapeutic approaches. The topics include research using next–generation sequencing, progress in the pathomechanism of C9ORF72–mutated ALS, therapeutic strategies on mitochondrial pathology, neuroinflammation, autophagy, growth factor supplementation, axonal pathology in ALS. Clinical trials for ALS targeting on these pathomechanisms are on–going including intrathecal administration of hepatocyte growth factor (HGF).

1 0 0 0 OA インプラント周囲口腔粘膜は癌化しやすい!

近年、インプラント治療患者の年齢層が高齢化により口腔癌の好発年齢に一致してきている。「field cancerization」という概念より、常に慢性炎症の環境下にあるインプラント周囲上皮は、発癌のリスクが高いと考えられる。この仮説をもとに我々は、4NQOを用いた自然発癌モデルラットを使用し、インプラント周囲口腔粘膜と癌の相関性について検討した。6ヶ月間の4NQO投与によってインプラント周囲上皮の発癌は認められなかったが、対象群と比較して、N/C比の増大や異型核分裂などの細胞異型が多く見られた。この結果から、インプラント周囲上皮は発癌リスクが高い可能性が示唆され、さらに長期的な観察によって明らかになると考えられた。