1 0 0 0 OA タウリンの一新合成法について

- 著者

- 高田 善之

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.11, pp.1640-1641, 1960-11-25 (Released:2010-02-19)

- 参考文献数

- 3

Application of alkaline hydrogen peroxide to sodium 2-cyanoethanesulfonate, obtained by reaction of acrylonitrile and sodium hydrogensulfite, afforded sodium 2-carbamoylethanesulfonate. Taurine (2-aminoethanesulfonic acid) was obtained in a comparatively good yield of 80-85% by reaction of the foregoing sulfonate and alkaline sodium hypochlorite.

小学生を対象としたプログラミング学習を対象として、ビジュアルプログラミング環境を用いた協調的な学習環境について研究を推進している。本研究では、実際にプログラミング学習を行う場で用いることを想定した教材を開発し、地域の小中学校やNPO法人と連携して実施している休日のワークショップで実適用を行っているが、前年度に適用を行う中で、プログラミングをした後の動作検証を十分に行わず、帰納的な学習が十分に行えていない場合があることが明らかになってきたため、プログラミング課題をスモールステップ化し、動作検証を子ども達が相互に行うことで協調的にプログラミングを進めることができるように支援するシステムを開発し、その検証を行った。その結果、子ども達同士で正しくプログラムが動作しているかどうかを確かめながらプログラミングを進める様子が観察され、一定の効果があることが分かってきた。さらに、ワークショップ等で作成したプログラミング作品に対してプレゼンテーションを行う場面において、プログラミング作品の発表に適したプレゼンテーションになるように支援するシステムを開発し、実際のワークショップで検証を行った。これにより、教室内での協調学習がより効果的に進められるようになると考えている。これらの成果は、今後国内外の学会において発表を行っていく予定である。一方、協調的なプログラミング学習を支援する環境として前年度に開発した教室内SNS(Social Networking Service)システム、および、ビジュアルプログラミング環境の実行画面を共有可能なシステムについては、国際学術誌に論文が掲載された。また、プログラミング学習に関する研究を進める中で得た知見を実際の初等教育の現場に活かせるよう、連携先の小学校を5校に拡大した。

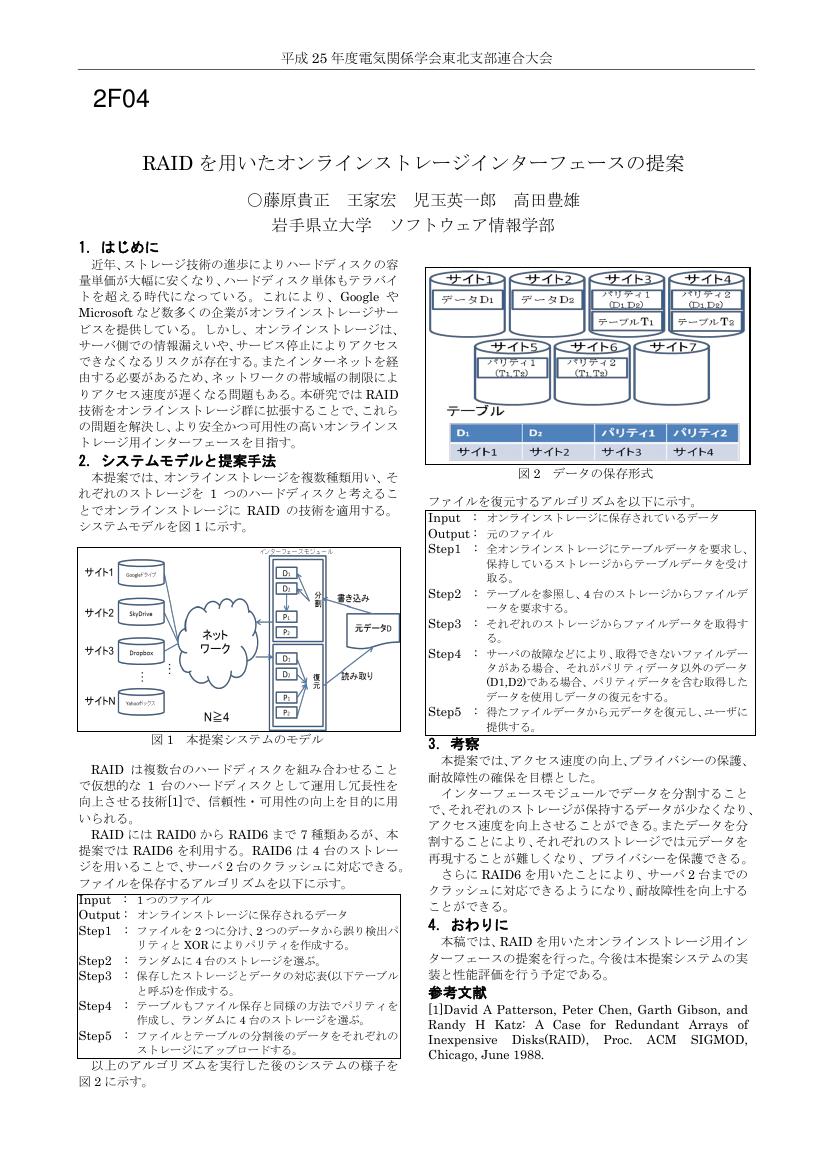

1 0 0 0 OA RAIDを用いたオンラインストレージインターフェースの提案

- 著者

- 藤原 貴正 王 家宏 児玉 英一郎 高田 豊雄

- 出版者

- 電気関係学会東北支部連合大会実行委員会

- 雑誌

- 電気関係学会東北支部連合大会講演論文集 平成25年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.220, 2013 (Released:2013-11-18)

1 0 0 0 眼科器械について

- 著者

- 大村 浩久 高田 正 石田 英雄 松本 正隆

- 出版者

- 九州大学

- 雑誌

- 九州大學農學部學藝雜誌 (ISSN:03686264)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.69-77, 1978-09

Two types of fish jelly products, "Chikuwa" (rolled fish cake) and "Sumaki-Kamaboko" (fish cake rolled with straw) manufactured in Fukuoka prefecture were examined on respective 10 brands in January of 1975. The following ranges of constituents were indicated by chemical analysis. "Chikuwa" : Water 63. 1~73. 6 (69. 4± 1. 1) % ; protein 11. 7~16. 7 ( 13. 8±0. 5) % ; lipid 0. 3~0.9 (0.6±0.07) %; ash 2.4~4.4 (3.3±0.2) %; starch 2.0~40.2 (6. 1 ±0. 9) %, sugar 8. 3~18. 2 (13. 0±0. 9) %, energy 97~132 (112 ±3. 8) kcal ; sorbic acid, 0. 64~1. 68 (1. 28±0. 13) g/kg except one brand; saccharin sodium 0 in 7 brands and 0. 03, 0. 47 or 0. 16 g/kg in 3 respectively; A F_2 and hydrogen peroxide were not detected, while positive intestinal flora in one brand. "Sumaki -Kamaboko": Water 71.0~77. 3 (73. 5±0.7) %; protein 10. 1-15.8 (11.4±0. 5) %; lipid 0. 3~1. 0 (0. 5±0. 07) %; ash 2. 3~3. 6 (3. 0±0. 1) %; starch 0~7. 4 (5. 0±0. 7) %; sugar 7. 5~14. 7 (11. 5 ± 0. 7) %, energy 54~104 (83 ± 6 ) kcal ; sorbic acid 0. 18~1. 58 (0. 78±0. 2) g/kg in 7 brands and 0 in 3 brands ; saccharin sodium 0 in 7 brands and 0.01, 0.06 or 0.06 g/kg in 3 respectively ; AF_2 and hydrogen peroxide were not detected, while pseudo - positive intestinal flora in 2 brands. Red No. 106 was employed in 7 brands and No. 104 in one brand, but not in others. A strict relationship between evaluation by sensory test and constituent was not estimated. However, it was shown with some exception that the evaluation was generally dependent on higher protein and lower starch content through certain physical properties such as sense of touch. A rough correlation of evaluation to price was also observed. Although t h e distinct feature was not estimated for products in Fukuoka prefecture, they seemed to contain much starch.昭和49年度においても,それぞれ福岡県内10ヵ所の生産者から試料を購入し,官能テストならびに成分分析により,チクワについては3年連続して調査を行なつた.またスマキについてもあわせて調査した.チクワの成分は,水分63.1~73.6(69.4±1.1)%,蛋白質ll.7~16.7(13.8±0.5)%,脂質0.3~0.9(0.6±0.07)%,灰分2.4~4.4(3.3±0.2)%,澱粉2.0~10.2(6.1±0.9)%,糖分8.3~18.2(13.0±0.9)%,エネルギー97~132(112±3.8)キロカロリーであつて,過去2回の調査によるものとほとんど差はなく,対照にくらべて水分含量がやや低く炭水化物含量が高い傾向が認められた.ソルビン酸は1試料を除いて0.64~1.68(1.28±0.13)9/kgの範囲に検出され,一方人工甘味料はサッカリンナトリウムが3試料に認められた.またAF2,過酸化水素のような殺菌料はすべての試料に検出されなかつたが,大腸菌群は1試料にのみ陽性であつた.スマキでは,水分71.0~77.3(73.5±0.7)%,蛋白質10.1~15.8(11.4±0.5)%,脂質0.3~1.0(0.5±00.07)%,灰分2.3~3.6(3.0±0.1)%,澱粉0~7.4(5.0±0.7)%,糖分7.5~i4.7(11.5±0.7)%,エネルギー54~104(83±6)キロカロリーであつて,チクワにくらべて水分含量がやや高いが蛋白質ならびに炭水化物含旦が低く,また含量の範囲も狭かつた.澱粉無添加試料の蛋白質含量は最も高く,これを除くと10~12%の範囲にあつて,対照にくらべてほとんど差はなく,一般に炭水化物含量が高く脂質含量は低かつた.ソルビン酸は7試料に0.18~1.58(0.78±0.2)9/kg,サッカリンナトリウムは3試料に0.Olあるいは0.069/kg検出された.AF2および過酸化水素はすべての試料で陰性,大腸菌群は2試料に凝陽性であつたが,人工着色料は,赤色106号が7試料,赤色104号が1試料に使用されていた.これらチクワやスマキなどの成分あるいは価格と官能テストによる評価との間に厳密な相関関係を見出すことはむつかしかつた.しかし,例外的に一部逆の場合もあるが,こしや触感のような物性を介して蛋白質および澱粉含量が影響する傾向も認められた。

1 0 0 0 「映像と言語」雑感(第45回全国集会に向けて)

- 著者

- 高田 正夫

- 出版者

- 文学教育研究者集団

- 雑誌

- 文学と教育 (ISSN:02876205)

- 巻号頁・発行日

- no.174, pp.16-25, 1996-08-01

- 著者

- 城田 農 吟田 智之 伊藤 衡平 村松 秀隆 高田 保之 藤井 丕夫

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- 動力・エネルギー技術の最前線講演論文集 : シンポジウム

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.13, pp.269-270, 2008-06-18

A novel measurement method for evaluating hydrogen solubility in water is developed Purified water is exposed to high-pressure hydrogen in a gas-liquid equilibrium cell of approximately 100 cc, and than gaseous component in the water sample of approximately 10 cc is analyzed with quadruple mass spectrometry. The purpose of this study is to establish hydrogen solubility data in water up to 29 MPa and to 75 ℃. Preliminary measurements under low pressure (up to 1 MPa) show that the deviation of measured solubility lies within the range of the estimated uncertainty of measurement. We reveal that the measurement uncertainty of the present method highly depends on the background intensity for hydrogen in the mass spectrometry.

1 0 0 0 OA 文学理論の生態学的転回にむけた学際的共同研究

- 著者

- 三原 芳秋 松嶋 健 花田 里欧子 岡本 雅史 高田 明 太田 貴大 鵜戸 聡 比嘉 理麻 高梨 克也 中川 奈津子 中谷 和人 アンドレア デアントーニ 赤嶺 宏介 川上 夏林

- 出版者

- 一橋大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2015-04-01

「(人間)主体」の諸機能=学科を軸に制度化されてきた人文学を「生きている存在」一般の学として再編成する(=「生態学的転回」)ために、多様な専門の若手研究者が集い、「共同フィールドワーク」や芸術制作・コミュニティ運動の〈現場〉とのダイアロジカルな共同作業を通して従来型ではない「共同研究」の〈かたち〉を案出することが実践的に試みられ、その〈プロセス〉は確固たる端緒を開くに至った。また、環境・社会・精神のエコロジーを美的に統合する「エコゾフィー」的思考を共有する基盤となるべき「新たな〈一般教養〉」構築を文学理論の「生態学的転回」を軸に試みる企図も、国際的・学際的に一定の承認を得ることができた。

1 0 0 0 石垣島浦底湾のサンゴ礁池における海水濁度の季節変動と気象

- 著者

- 高田 宜武 阿部 寧 長尾 正之 鈴木 淳 小林 都 大井 理恵 橋本 和正 渋野 拓郎

- 出版者

- The Japanese Coral Reef Society

- 雑誌

- 日本サンゴ礁学会誌 (ISSN:13451421)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.7, pp.37-48, 2005

- 被引用文献数

- 6

サンゴ礁生態系は世界的に劣化しつつあるといわれており、陸域から流入する「赤土」等の懸濁物粒子による海水濁度の上昇が、その要因の一つとして挙げられている。そこで、サンゴ礁池における海水濁度の変動レベルとその要因を知るために、石垣島浦底湾において2年間の採水観測を行った。岸近くの突堤表層では、濁度は2.26NTUを中央値とするが、変動幅が大きく、最高値92.9NTUを記録した。サンゴの生育している湾奥 (150m沖) と湾中央部 (370m沖) では、0.58NTUと0.36NTU (それぞれ表層の中央値) となった。海水濁度の変動要因として、降雨と風向の影響を解析したところ、降雨量と濁度の相関は弱いが、北西風により濁度が上昇する傾向があった。冬期に濁度が高くなるのは、冬期に多い北よりの風の影響だといえる。浦底湾のように、河川流入の影響が小さい礁池では、風波によって底質に沈殿していた粒子が再懸濁することと、表層に発達する高濁度かつ低塩分水の吹送が、礁池内の海水濁度に大きく影響すると考えられた。

1 0 0 0 日本中世漢学史の包括的把握への基礎的研究

本年度も資料の蒐集・調査・分析に注力した。①清原家以外の公家・官人層、顕密僧の漢学実態を解明するため、京都大学総合博物館所蔵勧修寺家文書、国立歴史民俗博物館所蔵の廣橋家旧蔵記録文書典籍類並びにその同館所蔵資料、国立公文書館内閣文庫所蔵資料を調査・分析し、データ集積を図った。その成果の一端を上海師範大学で開催された国際学術会議「古寫本經典的整理與研究國際學術研討会」にて発表した。②日本中世に於ける漢学の実態を解明するため、日本古代中世に於ける類書利用について調査・分析した。③日本中世に於ける『論語義疏』の受容の実態を解明するため、精力的に日本古典籍所引『論語義疏』を蒐集し、それらと旧鈔本『論語義疏』等とを比較検討した。その成果の一端は国際学術雑誌『域外漢籍研究集刊』に投稿し、掲載された。また、台北へ出張し、台北故宮博物院図書文献館にて旧鈔本『論語義疏』を調査し、国家図書館にて関連資料を蒐集した。①の成果を中国哲学、経学、敦煌本・吐魯番学、中国古典文献学、仏教文献学などを専門とする日中学者が出席した上記国際学術会議にて発表し、また同国際学術会議の「總合討論」にて、日本伝存漢籍旧鈔本・古鈔本、日本古典籍所引漢籍の特徴・意義について提起し、討議できたことは大きな成果である。席上、上海師範大学哲学与法政学院教授 石立善氏、浙江大学古籍研究所教授 許建平氏、南京師範大学文学院副教授 蘇ホン(艸+凡,peng)氏、等と情報交換し学術交流した。③に関して、同上国際学術会議にて『論語義疏』についての発表のコメンテーターを務めた。また台北故宮博物院図書文献館にて、同館の諸氏と情報交換し学術交流した。上記のように、上海の国際学術会議にて研究発表と討議し、海外に発信でき、上海と台北にて海外の研究者と情報交換し、学術交流できた。この成果は学術ネットワークの基礎を築く一歩を踏み出すことになると言える。

1 0 0 0 中世ヨーロッパの歌

- 著者

- ピーター・ドロンケ著 高田康成訳

- 出版者

- 水声社

- 巻号頁・発行日

- 2004

1 0 0 0 マカカ属サルES細胞を用いた遺伝子改変ザル作出技術の実用化

本研究は(1)サルES細胞を用いた遺伝子改変技術の確立と(2)そのES細胞由来の遺伝情報を有する産仔を得る、という2つの主目的からなっている。まず(1)の課題に関して、我々は世界に先駆けて遺伝子導入が困難とされたカニクイザルES細胞への蛍光蛋白GFP遺伝子の導入に成功した。そしてこのGFP発現カニクイザルES細胞(GFP-ES)がin vitro, in vivoにおいて内、外、中胚葉に分化し、多分化能を維持していることを明らかにした。さらにGFP-ES細胞を4-6細胞期のカニクイザル正常発生胚に注入すると、割球と混じり合って増殖し、キメラ胚盤胞を作る能力があることを証明した。すなわち目標であったサルES細胞を用いた遺伝子改変技術を確立することができた。さらにこの過程でsiRNAのサルES細胞への効率良い導入方法の開発にも成功し、サルES細胞において容易な遺伝子発現抑制方法を確立することができた。すなわちサルES細胞における遺伝子改変技術として、過剰発現系とその逆の発現抑制という2つの技術を確立することに成功した。次に2番目の課題に関して、このGFP-ES細胞を4-6細胞期の正常発生胚に注入後、レシピエント個体の卵管に移植し、キメラザルの作出を試みた。その結果、4頭の妊娠に成功し、1頭の正常仔の出産に成功した。この個体の皮膚、および血液における、明確なGFPの発現は認められなかったが、ゲノムにおけるGFP遺伝子の存在をPCR法により調べたところ、キメラであることが明らかになった。すなわち世界で初めてES細胞を用いたキメラザルを誕生させることに成功した。以上、本研究の結果、サルES細胞に遺伝子改変を行い、これを用いて遺伝子改変ザルを作製するための細胞工学的、発生工学的方法を開発し、必要な技術基盤を確立することができた。

1 0 0 0 OA 株式会社サトーのイノベーション・マネジメント : 過去・現在・未来

- 著者

- 高田 智己

- 巻号頁・発行日

- 2010-03

1 0 0 0 OA 熊本平野地下における第四系の最近15万年間の沈降速度

- 著者

- 石坂 信也 渡辺 一徳 高田 英樹

- 出版者

- 日本第四紀学会

- 雑誌

- 第四紀研究 (ISSN:04182642)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.91-99, 1992-05-30 (Released:2009-08-21)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 3

熊本平野とその周辺には多くの活断層が存在することが知られている. 筆者らは, 熊本平野やその周辺に掘られた多数のボーリングの中で重要なもの50本余りのコアを, 改めて詳細に観察した. ボーリングコアには, 約6,300年前に鬼界カルデラから噴出したアカホヤ火山灰, 約30万年前以降に阿蘇カルデラから噴出したAso-1~Aso-4火砕流堆積物などの重要な鍵層が認められる. それらの放射年代と深度の差異から, 熊本平野における最近の約15万年前以降の第四紀層の沈降速度を見積もることができた. 平野南部での平均沈降速度はおよそ0.2~0.5mm/年であり, そこは, 熊本平野の周辺で確認されていた活断層による木山-嘉島地溝 (渡辺ほか, 1979) およびその西方延長部にあたる. 平野西部での沈降速度はおよそ0.2~0.3mm/年である. これらの沈降は, 熊本平野地下の活断層の動きによって引き起こされていると考えられる.

1 0 0 0 OA Mg3Cd合金単結晶における底面すべり

- 著者

- 吉岡 正三 中山 豊 伊藤 太一郎 高田 勝典

- 出版者

- 一般社団法人 軽金属学会

- 雑誌

- 軽金属 (ISSN:04515994)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.7, pp.265-269, 1974-07-30 (Released:2008-10-30)

- 参考文献数

- 16

The basal slip of Mg3Cd single crystals was studied in the disordered and the ordered states. Results obtained are as follows:(1) The ordered specimens were very brittle and showed pronounced serrated flow.(2) In the disordered state CRSS depended on temperature below -78°C, while in the ordered state it scarcely depended on temperature.(3) CRSS at 20°C increased from-1.3kg/mm2 in the disordered state to-5.0kg/mm2 in the ordered state.(4) Slip lines in the disordered state were straight, coarse and distributed rather uniformly, while in the ordered state they diffused and localized.(5) In the disordered specimens dislocations arranged as pile-up arrays on the basal plane, and few dislocations on the nonbasal planes were observed. While, in the ordered specimens superlattice dislocations were observed on the basal plane where the dislocation density was low, however dislocation tangles consisting of unit dislocations on the basal and nonbasal planes were observed where the dislocation density was relatively high.

1 0 0 0 種々の溶媒中での卵白アルブミンの熱的特性

- 著者

- 桐山 雅史 高田 晃彦 占部 美子 根本 紀夫

- 出版者

- Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis

- 雑誌

- 熱測定 (ISSN:03862615)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.3, pp.118-126, 1997

本研究では,未変性卵白アルブミン(OVA)溶液および高温熱処理により作製したゲルについて示差走査熱量測定法(DSC)を用いて熱的特性を評価した。水溶媒中での未変性OVA試料において,OVA濃度Cの範囲が5~58wt%のとき変性温度<i>t</i><sub>d</sub>,エンタルピーΔ<i>H</i>は各々,75.0℃,890kJ・mol<sup>-1</sup>の一定値を示した。一方,C > 58wt%ではOVA濃度の増加に伴いΔ<i>H</i>の減少と<i>t</i><sub>d</sub>の上昇がみられた。<i>C</i>=58wt%のとき水和された状態において最密充填状態になると仮定すると,OVA表面にOVA1gあたり0.36gの結合水が存在することがわかり,OVA分子を直径5.6nmの球とすると,このときの水和層の厚さは0.36nmと見積もられた。<i>C</i>≥10wt%以上のOVA水溶液では140℃付近,170℃付近,220℃付近に発熱ピークが存在し,それぞれrandom-aggregate状から安定なゲル構造への形態変化,S-S結合の切断,OVA自身の分解に対応するものであると思われる。また,円偏光二色性測定により約80℃でα-helixの含量が減少し,さらに高温でβ-sheet,β-turn含量も減少したことを明らかにした。この結果はOVAの2次構造の変化が100~140℃の温度範囲におけるゲル形成およびその後200℃で始まる分解以前にランダムコイル形態への形態変化に決定的な役割を果たしていることを示している。OVAの熱的挙動に対する溶媒の疎水性の効果を研究するため,グリセリンおよびエチレングリコールの2有機溶媒とこれらと水との混合溶媒を溶媒として用いた。混合溶媒の混合比に対する<i>t</i><sub>d</sub>, Δ<i>H</i>の複雑な変化が観測され,エチレングリコールはグリセリンと比較して,未変性OVAに強く相互作用を及ぼすことがわかった。

- 著者

- 岡本 昌規 合田 大輔 高田 光代 藤本 隆弘 三宅 理子 三宅 幸信

- 出版者

- 広島大学附属福山中・高等学校

- 雑誌

- 中等教育研究紀要 /広島大学附属福山中・高等学校 (ISSN:09167919)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.269-278, 2012-03-19

今日のランニングブームのなかで,長距離走の授業においてペースコントロールやトレーニング方法だけでなく,合理的に走るための走法(ランニングフォーム)について学習することは,生徒がこれから将来にわたってジョギングを実施したり市民マラソン大会に参加するなど様々な目的を持って長距離に取り組む時に,記録の向上はもちろんリラックスして楽しく走ることや故障の防止にもつながり意欲を持って取り組むのに必要なことであると考える。これまでの長距離走の授業実践では走法について取り組んだものは見られない。今回はこれまで実践してきたペース走にランニング時の姿勢作りを中心にして,肩甲骨からの腕振り,骨盤からのストライドといった体の動き作りを課題として取り上げた授業を行った。

1 0 0 0 OA 紀伊半島和歌山県におけるツツガムシ病と紅斑熱の住み分け―特にベクターや環境要因からの考察

- 著者

- 及川 陽三郎 高田 伸弘 矢野 泰弘 藤田 博己 大橋 典男 川森 文彦 森田 裕司 玉置 幸子

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第61回日本衛生動物学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.16, 2009 (Released:2009-06-19)

紀伊半島におけるツツガムシ病と紅斑熱の発生状況をみると、和歌山県の田辺市周辺では、ツツガムシ病(Kawasaki型)の発生はあるが紅斑熱の発生は認められないのに対し、これに隣接する東牟婁郡古座川町方面では、ツツガムシ病の発生はないが、田辺市に比べ人口がはるかに少ないにもかかわらず紅斑熱の発生が相当認められ、隣接するこれらの地域で両疾患が住み分けているようにみえる。そこで、これらの地域におけるベクター相や環境要因を調査し、各地域で違いがあるものか検討した。田辺市のツツガムシ病流行地域では、植生上から長時間の採集でようやくフタトゲチマダニ(Hlon)、キチマダニ(Hfl)およびヤマアラシチマダニなど、また野鼠からタイワンカクマダニ(Dt)が採取されたものの、環境は梅や蜜柑畑で藪が少なくやや乾燥した状態で、マダニの生息密度は低かった。一方、紅斑熱の流行地の古座川町では、Hlon、Hflおよびタカサゴキララマダニなどが植生上から、またDtなどが野鼠から得られ、環境は森林や藪が多く湿潤で、動物の生息密度も高いようで、多くのマダニが比較的容易に植生上から採取された。以上の結果から、いずれの地域にも紅斑熱のベクターとなりうるマダニ種が生息していたが、その生息密度には有意な隔たりがあり、地域住民がこれらのマダニの刺咬を受ける頻度(可能性)の高低が、紅斑熱の分布域を分かつ重要な要因であることが示唆された。また、紅斑熱の流行地における住民からの聞き取り調査で、生活環境へのシカやイノシシの出没が近年高まる傾向にあり、これら大動物の密度上昇により、リケッチア保有マダニの拡がりないし増殖が起こっている可能性も考えられた。 本研究は、平成20年度厚労科研の新興・再興感染症研究事業「リケッチア感染症の国内実態調査及び早期診断体制の確立による早期警鐘システムの構築」の一環である。

1 0 0 0 OA 米国における公的な児童放課後プログラムに関する一考察

- 著者

- 高田 菜穂子

- 出版者

- 北海道大学教育学部社会教育研究室

- 雑誌

- 社会教育研究 (ISSN:09130373)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.97-105, 2002-03