2 0 0 0 OA シラー『美的書簡』における「遊戯衝動」 : ゲーテ文学からの解明

- 著者

- 井藤 元

- 出版者

- 東京大学大学院教育学研究科教育学研究室

- 雑誌

- 研究室紀要 (ISSN:02857766)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.89-100, 2007-06-30

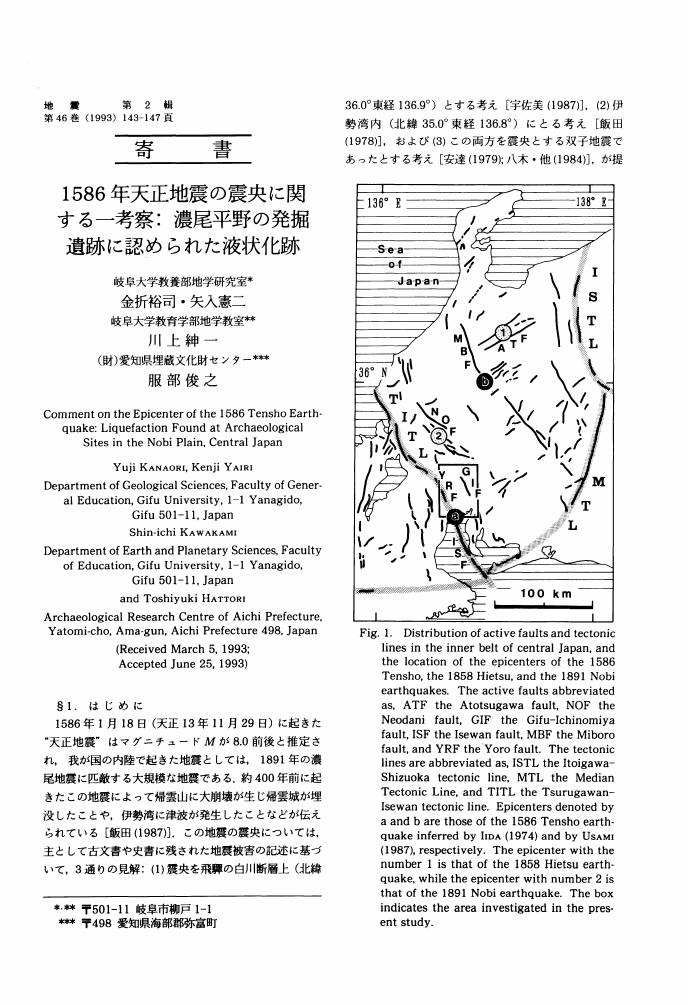

2 0 0 0 OA 1586年天正地震の震央に関する一考察

- 著者

- 金折 裕司 矢入 憲二 川上 紳一 服部 俊之

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.143-147, 1993-09-24 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 27

2 0 0 0 OA 2014年長野県神城断層地震が提起した問題

- 著者

- 鈴木 康弘 廣内 大助 渡辺 満久

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.100262, 2015 (Released:2015-04-13)

2014年長野県北部の地震は糸魚川-静岡構造線(糸静線)の北部、神城断層が活動して起きたものである。長野県はこの地震を神城断層地震と命名した。政府の地震調査研究推進本部(地震本部)は、110の「主要活断層」を定めて地震発生長期予測を行ってきたが、この地震は主要活断層が起こした初めての地震となった。震源断層面が浅かったために局地的に強い揺れが発生し、白馬村神城・堀之内地区では甚大な被害が生じた。気象庁は正式に認定していないが、震度7相当の揺れに見舞われていたと推定される。地表のずれ(地表地震断層)は、既存の活断層地図で示された場所に出現した。しかし、この地震は糸静線のごく一部が小規模に活動して起きたものであり、地震本部の予測とは異なっていた。地震規模が小さく死者は出なかったが、活断層地震の長期評価(発生確率)や強震動予測に再考を促す重要な地震であった。

2 0 0 0 浮遊性有孔虫室房の3次元形態解析

- 著者

- 伊藤 光 佐々木 理 岩下 智洋 長濱 裕幸 鹿納 晴尚

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.471-471, 2010

海水中のライソクライン(Lysocline)や炭酸塩補償深度(CCD)は地質時代を通して深度方向に数キロメートルの範囲で変動してきたことが海底堆積物の研究から明らかにされている。炭酸塩の海底での溶解は、巨視的な観点では深層水の化学的性質、すなわち炭酸塩に対する不飽和度(Ω = [Ca2+][CO32-]/K'sp)によって決まる。過去数十万年間における海水中の炭酸イオン濃度の復元は従来、炭酸塩骨格の保存の良否、炭酸塩含有量の測定や、生物起源粒子の重量比などの方法で見積もることが検討されてきた。しかし、いずれの方法も相対的および半定量的な検討にとどまり、いまだ溶解量の定量化は達成できていない。深海における炭素リザバーとしての重要性は認識されつつも、炭酸塩溶解量についての実質的な研究の進展はほとんど無いため、あらたな指標の開発が求められている。 本研究では、定量的な炭酸塩溶解指標を確立するため、海底に沈積した1つ1つの有孔虫骨格の内部構造に記録されている溶解の履歴に着目する。石灰質有孔虫の骨格断面は、炭酸カルシウムが層状に幾層にも積層されたラメラ(lamellar)構造をなす。骨格が炭酸塩に未飽和な海水にさらされると、骨格中の微量元素の不均質分布のため、溶解しやすい部分から先に溶解し、結果として骨格断面中に構造的欠損(空隙)が発生する。この空隙が増えるか、または大きくなることにより、最終的に脆く崩れ易くなると考えられる。この空隙の数または体積は、炭酸塩溶解量に比例することが予想できるため、この有孔虫"骨密度"を定量化することができれば、炭酸塩飽和度(Ω)に対する溶解量をこれまでになく詳細に、かつ定量的に求めることができる可能性がある。 我々は、このような作業仮説をもとに、マイクロフォーカスX線CTスキャナー(以下MXCT)を用いた有孔虫骨格の3次元構造解析を行い、そのX線透過率から有孔虫骨格の密度を求めるという新たな手法を提案する。MXCTによって再構成された堆積物中の有孔虫骨格には目視や電子顕微鏡観察からでは分からない、内部に存在する明らかな空隙をみてとることができ、堆積後の溶解による可能性が指摘できる。講演では、現生の浮遊性有孔虫や実験室で溶解させた有孔虫骨格のMXCT画像と、その密度変化について議論する。

2 0 0 0 OA 知識行動の現代をめぐる歴史社会学的考察

- 著者

- 富山 英彦

- 出版者

- 関東社会学会

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, no.15, pp.93-104, 2002-06-01 (Released:2010-04-21)

- 参考文献数

- 29

It is frequently said that the intellectual climate has changed enormously. The alleged decline in the cultural knowledge of young people is often cited as the main reason for this. But, old patterns of cultural behavior cannot be continued as the intellectual practice of a modern society. We need a new standard of intellectual behavior appropriate to the “information age”. To respond to this issue, I examine the lack of intellectual behavior in Japanese modernization. Focusing on the history of libraries, I examine the changes in the links between intellectual concerns and the academic discipline.

- 著者

- 市村亮太 野口敦弘 納富一宏 斎藤恵一

- 雑誌

- 第75回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.1, pp.567-568, 2013-03-06

近年,iPhoneやAndroid搭載携帯端末の登場により,スマートフォンが急速に普及してきている.しかしスマートフォンは,入力デバイスと表示デバイスが一体化しており,第三者による覗き見攻撃によって入力情報を読み取られやすいことがいえる.そういった問題点から,本研究では,タッチスクリーンに表示されたキャンバス上をタップし,その特徴を用いて認証を行うリズム認証手法の提案を行っている.本稿では,スマートフォンを用いたリズム認証手法において,指定した楽曲の主旋律により作成されるリズムを個人の特徴量としたリズム認証実験を行う.分析にはニューラルネットワークの一種である自己組織化マップ(SOM)を用い,その結果について考察する.

2 0 0 0 郷土文化展覽會展觀目録

- 出版者

- 鳥取県立鳥取図書館

- 巻号頁・発行日

- 1933

2 0 0 0 OA 国際正義と国内秩序

- 著者

- 湯澤(下谷内) 奈緒

- 出版者

- 一般財団法人 日本国際政治学会

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.171, pp.171_58-171_71, 2013-01-30 (Released:2014-12-13)

- 参考文献数

- 37

Building on a growing body of literature in international and comparative politics on transitional justice, this article examines the debate as to whether international criminal justice contributes to peace. The establishment of the International Criminal Court (ICC) has often been hailed as the culmination of international human rights standards that have been developed and advanced as norms following World War II. Yet the ICC’s prosecution activities have been criticized by those who argue that the threat of punishment causes dictators to cling to power, resulting in delaying the end of conflicts or a smooth transition to democracy. This article demonstrates how the “peace vs. justice” debate is rooted in opposing ideas for fostering international peace, both premised on the decentralized nature of international society, and how the tenets for their arguments are being shaken when faced with the reality of international human rights protection. Advocates for international criminal prosecution believe that strengthening centralized law enforcement authority beyond sovereign states will deter future atrocities. Given that a victor’s justice is no longer tolerated on one hand and that there is no world government in sight on the other, however, efforts to make credible the threat of prosecution would remain incomplete. Meanwhile those who criticize the ICC as an idealistic endeavor find the basis of international order in bargaining that occurs within sovereign states, but their logic is difficult to sustain because the ICC is making the promise of amnesty, considered crucial to strike a compromise, less credible. The article argues that international criminal prosecution should be understood as part of the international community’s efforts to intervene in and improve internal governance of weak, failing or collapsed states. The limits of the ICC lie not just in weak enforcement but in the very act of questioning the legitimacy of leaders who are caught in conflict. International human rights norms encourage democratized states to address past human rights violations committed under previous regimes; however, they do not solve the problem of how to deal with perpetrators who are currently engaged in violence during times of democratization and peace negotiations. To make international criminal prosecution a viable force for the prevention of future atrocities, it must be coupled with assistance to domestic civil society, which has to bear the consequences of these ultimate decisions.

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コミュニケ-ション (ISSN:09107215)

- 巻号頁・発行日

- no.343, pp.128-133, 2001-06-04

証券会社2社の合併で4月に発足したカブドットコム証券は,最新のWindows技術を導入し,アプリケーション・サーバーの負荷分散を実現した。株価が所定の価格に達するかを顧客に代わってシステムが見張る独自サービス「カブナビ」に,数多くの注文メニューを用意。競合オンライン証券会社との差異化を図っている。

- 著者

- 山吉 剛

- 出版者

- 沖縄大学

- 雑誌

- 沖大法学 (ISSN:03891909)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.二九-四六, 1999-03-15

2 0 0 0 翻訳 計算論的思考

- 著者

- Wing Jeannette M. 中島 秀之

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理 (ISSN:04478053)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.6, pp.584-587, 2015-06

このエッセイはコンピュータ科学者だけではなく,すべての人が学び,そして使いたいと考えるに違いない一般的な態度とスキルに関するものである.

2 0 0 0 香川県蔵書印影展示目録解説 : 讃岐の文庫について

2 0 0 0 OA 固体表面からの内殻励起誘起イオン脱離の研究

- 著者

- 田中 慎一郎 間瀬 一彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面科学会

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.12, pp.753-758, 2002-12-10 (Released:2008-10-09)

- 参考文献数

- 18

The core-level-excitation-induced ion desorption from surface is investigated. Two studies using electron-ion coincidence spectroscopy are shown. On Si(100)/H2O surface, it is shown that ion desorption is mainly induced by the shake-up/off excitation accompanying the Auger decay when the photon energy is near the O1s threshold. At a photon energy higher than the shake-up threshold, most of ions desorb resulting from the shake-up excitation accompanying the core-excitation. In both cases, the desorption is induced by the multi-hole final state. On ice surface, the kinetic energy of O1s photoelectrons gives the highest coincidence yield of H+ desorption is shifted by about −0.7 eV compared to the O1s peak observed in the conventional core-level photoelectron spectroscopy. It is ascribed to a core-level shift in the O1s level from which hydrogen ions desorb.

2 0 0 0 OA 茶碗に盛り付けた飯の立体形状分析

- 著者

- 伊藤 有紀 佐野 睦夫 福留 奈美 大井 翔 香西 みどり

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.209-216, 2016 (Released:2016-04-16)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

We aimed to determine the appropriate way of arranging rice in a bowl for the purpose of teaching how rice should be served. To determine the three-dimensional arrangement of rice in a bowl, we attempted to measure the height of rice in a bowl using a depth sensor defined as “Nakataka-do”, which is an index of the particular arrangement of rice in a bowl, where the center is higher than the edge. In addition to this, we defined “Tobidashi-do” as the degree of roughness of the contour of the rice. The weight and shape index of 29 rice samples were measured by 21 undergraduate students and 8 cooking teachers to determine the arrangement of rice in a bowl. The results of the analyses are as follows: The “Tobidashi-do” of the students’ samples were higher than those of the teachers. The range of “Nakataka-do” of 100~120 g rice samples showed a wide distribution. It was suggested that an appropriate arrangement of 100~120 g rice samples in a bowl is possible by being aware of “Nakataka-do.” Cluster analysis showed three distinct sample arrangements. On the basis of these results, we demonstrated the appropriate arrangement of rice in a bowl.

2 0 0 0 IR 『野ざらし紀行画巻』の表記特性

- 著者

- 濱 森太郎

- 出版者

- 三重大学日本語学文学研究室

- 雑誌

- 三重大学日本語学文学 (ISSN:09184449)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.61-75, 1994-05-29

画巻本では、本文を漢字化するとともに、単語の語幹・語尾に使用する仮名字母を統一することで、規則性が高く、かつ読みやすいテキストを実現した。こうした仮名字母の規則的な集中利用と、単語表記の著しい規則性とが同居するところに画巻本の面目がある。

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1428, pp.52-54, 2008-02-11

洋服、宝石、時計…。世界有数のブランドが集積する東京・銀座の一等地を巡って昨年8月、衝撃が走った。 世間を賑わしたのは、その買い手と取得価格。米大手投資銀行のゴールドマン・サックスが約370億円を費やして手に入れた。1坪(約3.3m2)当たりに換算すると1億8000万円もの高額取引だ。

- 著者

- 三島 郁

- 出版者

- 大阪大学

- 雑誌

- 大阪大学大学院文学研究科紀要 (ISSN:13453548)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.34-36, 2003-03-31

2 0 0 0 家族性大腸腺腫症の腸管外随伴病変の診断と治療

- 著者

- 小西 尚巳 楠 正人

- 出版者

- The Japan Society of Coloproctology

- 雑誌

- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.10, pp.864-870, 2004-10-01

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 4 5

家族性大腸腺腫症(FAP)は,常染色体優性遺伝疾患であり,若年から高率に大腸癌を発症するとともに,特徴的な大腸外病変を来たす.FAP家系のサーベイランスと予防的大腸切除術の普及により,大腸癌罹患率は減少し,死因に占める大腸癌の割合も減少してきている.反面,FAP患者の生存期間の延長とともに,大腸外病変の重要性が増加してきた.本稿では,デスモイド腫瘍に代表される腸管外病変について概説した.デスモイド腫瘍は,FAP患者の死因の第二位を占め,FAP患者の約10%に発症する.病因としては遺伝子的要因,手術,性ホルモンの関与が報告されている.腹壁のデスモイド腫瘍には切除術が第一選択とされるが,腹腔内のデスモイド腫瘍に対しては切除術よりも保存的治療が優先される.他の腸管外病変として,甲状腺腫瘍,網膜色素上皮肥大(CHRPE),肝芽腫,脳腫瘍などを取り上げ,若干の知見を紹介した.<BR>Familial adenomatous polyposis (FAP) is an autosomal, dominantly inherited disease predisposing to colon cancer. Surveillance of the pedigree and widespread use of prophylactic colectomy have resulted in a reduction in the incidence of colon cancer in FAP patients. Thus, a greater percentage of morbidity in FAP patients appears to be attributable to extracolonic manifestation of the disease. In this article, the characteristics of extra-intestinal manifestation, as represented by desmoid tumors, are reviewed. Desmoid disease is a second cause of death in FAP patients, and it is associated in approximately ten percent of cases. Trauma, sex steroids, and an inherited defect have been implicated in the etiology of desmoids. Surgery is accepted as the first-line treatment for abdominal wall desmoids, while intraabdominal desmoids should be treated medi-cally. We also reviewed extra-intestinal manifestations, such as thyroid tumors, congenital hypertrophy of retinal pigment epithelium (CHRPE), hepatoblastomas, and brain tumors.