1 0 0 0 OA 簡便かつ安価な新しいフローアブル止血剤の調整法

- 著者

- 門田 領 相庭 温臣 望月 眞人

- 出版者

- 一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会

- 雑誌

- Journal of Spine Research (ISSN:18847137)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.7, pp.999-1004, 2022-07-20 (Released:2022-07-20)

- 参考文献数

- 9

はじめに:市販フローアブル止血剤は頑固な硬膜外静脈叢出血に対して強力な止血作用とドラッグデリバリー性能に優れるが,償還価格が高額であるため腰椎単椎間除圧など実際に頻度の高い脊椎手術ではルーチン使用はできずその恩恵にあずかれない.今回この問題を解決する方法を考案したので紹介する.技術報告:微繊維性コラーゲン製剤をトロンビン希釈液に溶解し軽く10秒ほど撹拌するのみで調整可能である.この混合溶液を注射筒に充填し出血部位に散布,上からサージカルコットンをのせ吸引すると圧迫不要で速やかかつ容易に止血される.止血原理として微繊維性コラーゲン製剤による1次止血作用に加えトロンビンによる2次止血作用により凝血塊の安定化がもたらされる.また微繊維性コラーゲン製剤は単剤では鑷子に粘着するなど扱いが困難だがフローアブルな剤形とすることで必要最小量のみが出血点へ自動的に到達し止血効果を高めると同時にこの難点も克服できる.加えて調整が簡単で償還価格が安価である点などが利点であり,部位を問わず適用可能で汎用性が高い.結語:優れた効果を持つ止血剤の混合調整法について報告した.

1 0 0 0 OA 小山内薫の宗教信仰とその時代

- 著者

- 熊谷 知子

- 出版者

- 明治大学文学部・文学研究科

- 雑誌

- 文学部・文学研究科学術研究論集

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, no.5, pp.39-48, 2015-03-01

- 著者

- 花野木 政信 磯崎 哲夫 林 武広

- 出版者

- 日本教科教育学会

- 雑誌

- 日本教科教育学会誌 (ISSN:02880334)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.85-93, 2017 (Released:2020-01-26)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 3

大学進学を目指す高校生が文系・理系の選択をどの時期にどのような要因で行うか,文系選択者が中学校理科のどの単元で学習に困難を感じているかを明らかにするために,中学校3年生~高校2年生(N=307),高校1年生,2年生(N=503)を対象に2種類のアンケート調査を行った。その結果,中学校3年生から高校1年生の時期に文理選択をする生徒が多いこと,教科の得意・不得意がコース選択の大きな要因となっていることが分かり,特に中学校段階での数学,理科の学習が重要であることが分かった。文系と理系の比較では,文系選択者の方がコース決定時期が遅く,得意・不得意教科の偏りも大きいこと, さらに文系選択者の場合,理科については割合の計算を含む内容および,不可視な現象に関する内容への理解に課題を有することが明らかとなった。

1 0 0 0 OA 結帯動作方法の違いによる肩甲骨運動と肩甲骨周囲筋の筋活動

- 著者

- 白井 孝尚 井尻 朋人 鈴木 俊明

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.12, pp.1197-1203, 2020-12-18 (Released:2021-03-13)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 3 3

目的:結帯動作には2種類の動作方法が存在する.移動させる上肢と同側の肩甲骨付近を触れる外転方法と,対側の肩甲骨付近を触れる内転方法である.本研究は,各方法時の肩甲骨運動と筋活動を知ることを目的とした.方法:健常男性10名に外転方法と内転方法を行わせた.肩甲骨上方回旋・前傾・内旋角度を三次元動作解析装置で計測し,多重比較法で比較した.僧帽筋上部線維・中部線維・下部線維,前鋸筋の筋活動を表面筋電計で計測し,分析した.結果:外転方法は肩甲骨が前傾・上方回旋した.内転方法は下垂~L5・T12で肩甲骨が前傾・上方回旋し,L5・T12より高位で下方回旋した.僧帽筋上部線維の筋活動は,外転方法では下垂~T7で常に増大したが,内転方法ではT12より高位で減弱した.結論:内転方法の獲得には,肩甲骨の前傾や下方回旋,僧帽筋上部線維の筋活動に着目したリハビリテーション治療が重要となる.

1 0 0 0 OA 日本語教育における「きょうだい」表記について

- 著者

- 阿部 咲良 Sakura Abe

- 出版者

- 宮城学院女子大学日本文学会

- 雑誌

- 日本文学ノート (ISSN:03867528)

- 巻号頁・発行日

- no.57, pp.18-46, 2022-07-30

1 0 0 0 OA 分子シミュレーション入門 13 熱力学的性質の計算方法

- 著者

- 三上 益弘

- 出版者

- 分子シミュレーション学会

- 雑誌

- アンサンブル (ISSN:18846750)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.133-137, 2021-04-30 (Released:2022-04-30)

- 参考文献数

- 7

これまでは分子シミュレーションの方法について説明してきた.これからは,分子シミュレーションから得られた座標と運動量(分子動力学法のみ)を用いて得られる熱力学的性質,構造的性質,輸送係数,スペクトルの計算方法について説明する.これらの諸量は,実験的に測定される量であるので,分子シミュレーションの方法の検証ができると同時に,自然界で起こっている現象を分子シミュレーションにより原子レベルで詳細に調べることが可能である.今回は,熱力学的性質の計算方法について説明する.

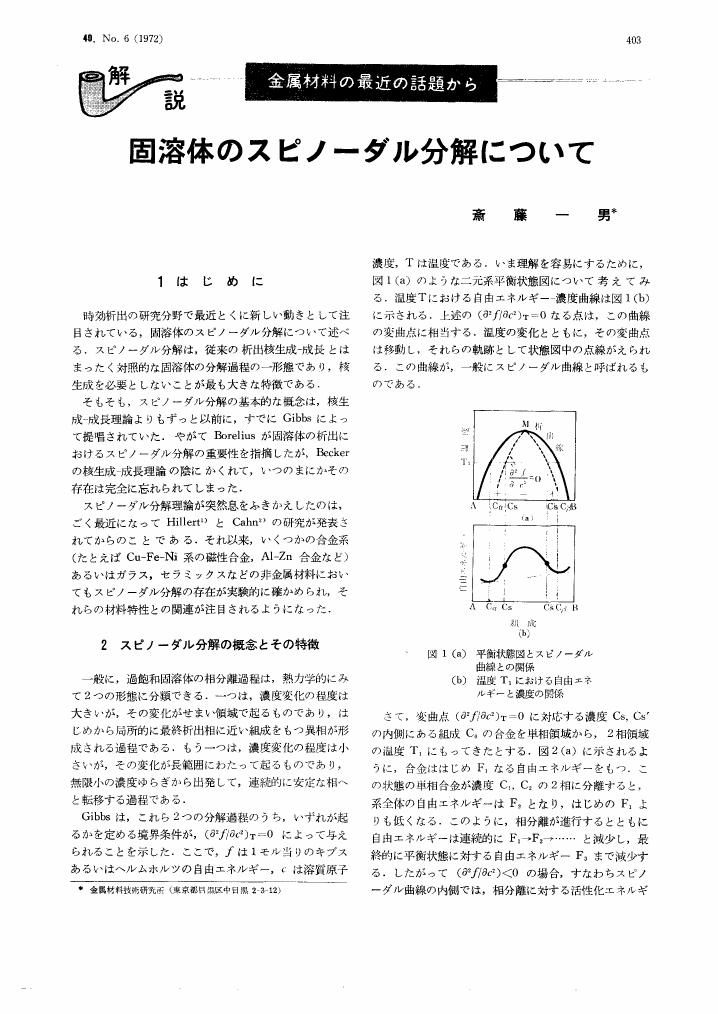

1 0 0 0 OA 金属材料の最近の話題から―固溶体のスピノーダル分解について

- 著者

- 斎藤 一男

- 出版者

- 公益社団法人 電気化学会

- 雑誌

- 電気化学および工業物理化学 (ISSN:03669297)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.6, pp.403-405, 1972-06-05 (Released:2019-11-18)

1 0 0 0 OA 逆差別と判例

- 著者

- 穐山 守夫

- 出版者

- 明治大学大学院

- 雑誌

- 法学研究論集 (ISSN:13409131)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.1-20, 1998-02-28

1 0 0 0 OA フェーズフリーの概念とインタフェースデザインの可能性

- 著者

- 松崎 元

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.305-311, 2023 (Released:2023-03-01)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 小川 徳雄 朝山 正巳 伊藤 路子 吉田 勝志

- 出版者

- THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- The Japanese Journal of Physiology (ISSN:0021521X)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.6, pp.805-816, 1979 (Released:2011-06-07)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 24 29

It has been demonstrated by Takagi and his colleagues that pressure on a specified area of the body surface causes depression of sweating in a certain body division and changes in the relative sweat rates between body divisions. Furthermore, skin pressure has been assumed to suppress the central thermoregulatory activity, thus bringing about a rise or fall in body temperature in a hot or cool environment, respectively. We examined the effect of skin pressure applied to the bilateral subaxillary regions on body heat balance by means of continuous recordings of evaporative weight loss (total sweat rate), local sweat rates at various areas and rectal and skin temperatures and measurements of metabolic rate. Most experiments were carried out at a room temperature of 36°C with 40%rh and a few were done at 27°C in the absence of thermal sweating. Various strengths of pressure up to 5kg/50cm2 were employed. It was observed that the total sweat rate was either unchanged, decreased or occasionally even increased. There was an apparent tendency that the stronger the pressure was, the more depressed was the total sweating. A weaker pressure, on the other hand, often caused facilitation of total sweating. Changes in rectal and mean body temperatures and in metabolic rate were minimal in the majority of cases, and bore no relationship to the changes in the total sweat rate. These results offer no evidence that skin pressure of up to 5kg/50cm2affects human central thermoregulatory activity but suggest that it may exert a sweat-inhibitory effect, primarily through the interaction of sudomotor impulses somewhere along the efferent pathways, possibly at the spinal segmental level.

1 0 0 0 OA ギンボシヒョウモン(チョウ目タテハチョウ科)の鳥取県からの記録

- 著者

- 長田 庸平

- 出版者

- 一般社団法人 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.187-188, 2022-12-25 (Released:2022-12-25)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA CTBTに係わる放射性核種の監視

- 著者

- 木島 佑一 山本 洋一

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.156-160, 2016 (Released:2020-02-19)

- 参考文献数

- 7

日本原子力研究開発機構(原子力機構)では,包括的核実験禁止条約(CTBT)国内運用体制の下で国際監視制度(IMS)施設のうち放射性核種の監視のための観測所及び公認実験施設を整備し,運用を行っている。また,IMS観測所から得られる放射性核種観測データの解析及び評価を行う国内データセンターも整備し,運用を行っている。本稿ではCTBTの概要と原子力機構の活動に関して解説するとともに,これまで国内の放射性核種観測所で得られた観測結果のうち,2013年2月の第3回北朝鮮核実験を含む特異な人工放射性核種観測事例を2つ紹介する。

- 著者

- Shuichi CHIBA Masatoshi SUZUKI Keitaro YAMANOUCHI Masugi NISHIHARA

- 出版者

- The Society for Reproduction and Development

- 雑誌

- Journal of Reproduction and Development (ISSN:09168818)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.297-307, 2007 (Released:2007-05-12)

- 参考文献数

- 54

- 被引用文献数

- 43 54

Recent studies have demonstrated the presence of neurogenesis in the adult mammalian hippocampus, and it has been suggested that estrogen and various growth factors influence the processes of adult neurogenesis. The present study assessed cell proliferation in the dentate gyrus and the mRNA expression levels of granulin, insulin-like growth factor-I (IGF-I), and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in the hippocampus 4 h after treatment with estradiol benzoate (EB) in 3- and 12-month old ovariectomized rats. At 3 months of age, mRNA expression of granulin precursor and cell proliferation were increased by EB treatment, although the mRNA expressions of IGF-I and BDNF remained unchanged. At 12 months of age, however, neither mRNA expression of the three genes nor cell proliferation in the dentate gyrus were affected by EB treatment. In addition, 17β-estradiol enhanced the proliferation of neural progenitor cells derived from hippocampal tissue of 3-month-old female rats in vitro; this was inhibited by neutralization of granulin with specific antibody. These results suggest that estrogen induces granulin gene expression in the hippocampus and that the product of this gene is involved in the mitogenic effects of estrogen in the dentate gyrus, although the responses to estrogen decline with age.

- 著者

- 宮本 幸子

- 出版者

- 日本スポーツ社会学会

- 雑誌

- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.71-82, 2023-03-30 (Released:2023-04-26)

- 参考文献数

- 29

子どもが団体・クラブ等に所属して行うスポーツ(以下「スポーツ活動」と表記)においては、保護者に様々な関与・支援が求められる。特に母親は、競技そのものに直接関わらない、子どもたちの世話などの「周辺的役割」を共同で担うことが多い。このような状況に対しては、先行研究においてジェンダーの観点等から問題も指摘されている。それにもかかわらず、子どものスポーツ活動においては、なぜ母親が主に「周辺的役割」を担う構造が維持され続けるのだろうか。本研究は 小学生の母親に対して実施したフォーカス・グループ・ディスカッション(FGD)のデータ分析を通し、社会関係資本の概念を援用してそのメカニズムを明らかにすることを目的としている。 FGDは、1)子どもが地域クラブでスポーツ活動をし、母親の関与の度合いも高いグループ 2)子どもが現在、スポーツ活動をしていないグループ の2グループ(計10名)に対して実施した。 母親たちは、保護者ネットワークで得られる「利益」よりも「投資」の負担を強く認識している。そのため、子どものスポーツ活動における「周辺的役割」に対して自らが労力や時間をどの程度「投資」できるか、判断を試みる。そのためには、「ママ友」を頼りにしたインフォーマルな「情報」収が欠かせない。 「情報」が得られた母親たちは、それをもとに「投資」の可能性を判断し、スポーツ活動の「選択行動」に移る。「投資」できないと判断した母親はスポーツ活動を諦め、できると判断した母親たちは、その程度によって所属するクラブを「選択」する。このようにして、子どものスポーツ活動においては、同程度の「負担」が可能な保護者同士のネットワークが構築され、そこでの情報はまた既存の「ママ友」ネットワークにもたらされる。結果、各クラブの「周辺的役割」の程度は固定化され、母親が「周辺的役割」を担う構造が維持される。

1 0 0 0 OA 知的障がいのある人の意思決定支援におけるiPad 活用

- 著者

- 志村 健一 望月 隆之 荒木 敬一

- 出版者

- 東洋大学福祉社会開発研究センター

- 雑誌

- 福祉社会開発研究 (ISSN:2189910X)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.45-54, 2017-03

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1935年05月10日, 1935-05-10

1 0 0 0 OA 人口減少問題と企業社会

- 著者

- 木下 武男

- 出版者

- 日本労働社会学会

- 雑誌

- 日本労働社会学会年報 (ISSN:09197990)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.8-37, 2017 (Released:2021-05-14)

- 参考文献数

- 11

本実践では,「情報I」における「コミュニケーションと情報デザイン」の単元で,デザイン思考に沿った「意匠考案」の授業を開発し,高校1年生39名を対象に授業実践を行った.授業後の生徒の振り返りから,制作プロセスに対して意欲的に取り組めたり,日々感じていた不便なことについて,試行錯誤を重ねて創作できたことがわかった.意匠権についても,改めて身近に感じたり,自己利益のみならず他者との共有,譲渡などの見方も持つことができるようになった.本実践のような制作活動を通して,情報デザインが,人や社会に果たしている役割を学ぶ授業について,1つの実践事例として提案したい.

1 0 0 0 OA 登山の励行が心身の健康に与える影響についての調査研究: ウォーキング励行者との比較から

- 著者

- 笹子 悠歩 上野 由花 山下 なつみ 山本 正嘉

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- pp.20054, (Released:2021-01-15)

- 被引用文献数

- 1

The purpose of this study was to research the influence and characteristics of weekly hill walking by comparison with habitual walking in elderly people. The hill walkers in this study were the members of a mountaineering group who do about 3.5 hours hill walking more than twice a month, and the walkers were the members of walking groups who go walking more than once a week. Both hill walkers and walkers who have continued the exercise more than two years and people over 50 were extracted and analy analyzed. Time for one walking was 1.5±0.8 hours. The frequency and exercise volume per week were 1 time (19 Mets· h/wk) in hill walkers and 4 times (26 Mets· h/wk) in walkers. The contents of the questionnaire survey were age, sex, the reason for starting each exercise , period of duration, chronic diseases and changes in the subjective sense of well well-being. As a result, the prevalence rates of chronic diseases were lower than the general average values of the same generation, and more than half of people realize positive changes in the subjective sense of well well-being after starting these exercises in both groups. On the other hand, more people in the walking group than those in the hill walking group realize ‘’My walking speed increased’’. In contrast, the prevalence r rate of diabetes i n hill walkers was lower than that in walkers, and a high percentage of hill walkers feel improvement of knee pain and amelioration of physical strength. Significant differences were detected in these points. In addition, the proportion of peo ple who realize psychological changes was higher in weekly hill walkers. More specifically some items such as ‘’I have a wider circle of friends’’, ‘’My life became fulfilled’’, and ‘’I can feel refreshed’’ were recorded high scores, and they showed signif icant differences. In conclusion, this study leads to the suggestion that 3.5 hours weekly hill walking has potentially positive effects on some items regarding health, physical fitness, and the mental state compared with about 1.5 hours walking 4 times a week in elderly people.