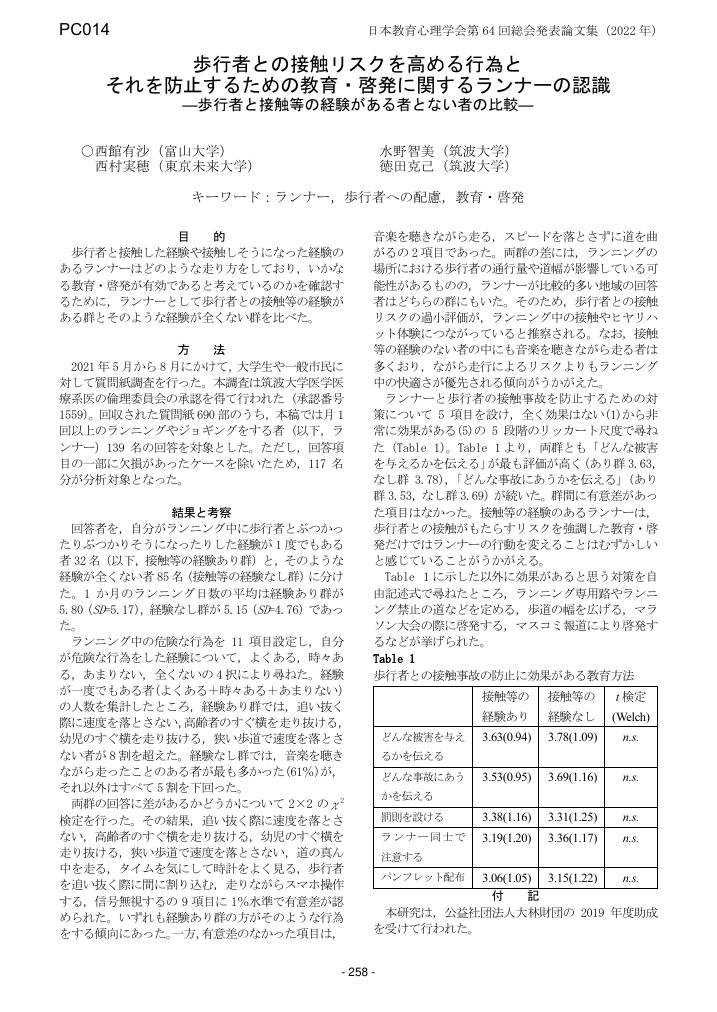

- 著者

- 西館 有沙 水野 智美 西村 実穂 徳田 克己

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第64回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.258, 2022 (Released:2022-10-20)

1 0 0 0 OA 根の生育環境としてのミミズ

- 著者

- 中村 好男

- 出版者

- Japanese Society for Root Research

- 雑誌

- 根の研究 (ISSN:09192182)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.4, pp.127-133, 2001-12-21 (Released:2009-12-18)

- 参考文献数

- 31

根はミミズの生態を調査研究するのに, まことにやっかいな物. 同様にミミズは根の形態や機能を調査研究する場合に, やっかいで, 実験やモデル化にはむしろ存在しないほうが都合が良いようでもある. しかし現実には, 根の生育環境としてミミズは存在する. しかもミミズを移入し栽培した大麦は草丈が伸び, 茎や子実のカルシウム含量や収量が増加した. 移入するミミズ数が増すと, その変化は加速された. この地上部の変化は地下部の変化に対応した結果である. 著者はこの地下部を3機能 (生産・分解・調整) を有する土壌圏としてとらえる必要性, 及びミミズはこれら3機能を正常に, かつ永続的に働くための主要な動物であることを強調したい.

1 0 0 0 OA 海中の拡散と混合 汚水処理の基礎資料

- 著者

- 市樂 誉

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 海岸工学講演会講演集 (ISSN:04194918)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.55-66, 1956-11-15 (Released:2010-03-17)

- 参考文献数

- 30

- 著者

- Masaya Sato Taku Omori Toshihiro Yamauchi Hideo Taniguchi

- 出版者

- IJNC Editorial Committee

- 雑誌

- International Journal of Networking and Computing (ISSN:21852839)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.273-286, 2023 (Released:2023-07-08)

- 参考文献数

- 17

The behavior of virtual machine (VM) programs are monitored by virtual machine monitors (VMMs) for security purposes. System calls are frequently used as a monitoring point. To monitor the system calls, the VMM inserts a breakpoint, called a hook point, into the memory of the monitored VM. The hook points are determined based on experimental knowledge. However, reading the source codes of operating systems (OSes) requires specialized knowledge. In addition, the appropriate hook point differs among OSes and OS versions. Analyzing the source code in each OS update is impractical. Searching for the appropriate hook point for various OSes is also difficult. To address these problems, we propose a method for estimating the hook point using a memory analysis technique. The proposed method acquires the memory of the monitored VM and then searches for an appropriate instruction appropriate to hook. The search instructions depend on the processor architecture. In addition, we also proposed a method for searching the appropriate instruction using a single step execution. This version reduces the cost for searching the instructions and improve robustness for various Linux versions. The experimental results showed that the proposed method precisely estimates the hook point for various OS versions and OSes. In addition, the overhead of the proposed method is small, considering the boot time of the monitored VM.

- 著者

- 兼光 直樹 山本 晴彦 渡邉 祐香 村上 ひとみ

- 出版者

- 日本自然災害学会

- 雑誌

- 自然災害科学 (ISSN:02866021)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.S07, pp.13-31, 2020 (Released:2021-06-30)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

2018年7月豪雨において岡山県でも特に浸水被害が甚大であった真備町の箭田地区を対象に,アンケート調査を実施した。夜間の急激な水位上昇により避難の判断が困難で,避難率は高かったが住民は切迫した状況下にあり,非避難者では判断の遅れや誤りがあった。また,ハザードマップの理解や防災活動は,実際の避難行動には結びつかず効果があったとは言えない。浸水想定区域であったにも関わらず多数の犠牲者が発生した要因として,80歳代以上の高齢者の避難率の低さが挙げられ,特に同居家族1~2人の80歳代以上の高齢者では,身体的・精神的にも避難が困難であり避難率が低かった。被害拡大防止のため,地域内でのつながりを強め,高齢者への避難時の支援体制をつくることが重要である。

1 0 0 0 OA 鉄道および船舶による国際海上コンテナ貨物の国内輸送特性に関する分析

- 著者

- 山鹿 知樹 柴崎 隆ー 角野 隆 渡部 富博

- 出版者

- 日本沿岸域学会

- 雑誌

- 沿岸域学会誌 (ISSN:13496123)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.39-50, 2004-06-30 (Released:2023-04-17)

- 参考文献数

- 15

要旨:我が国産業の競争力強化のため,物流コストの更なる低減が求められており,地球環境問題への対応と相まって,道路・鉄道・海運などの複数の輸送機関の連携を図るマルチモーダル輸送への取り組みが必要となっている。このマルチモーダル輸送を推進していくためには,従来以上に詳細な国際コンテナ貨物の港湾背後圏の分析が必要となっている。本研究では,鉄道および船舶貨物輸送実績に関する各資料を用いて,地域別コンテナ取扱量の比較を行い各資料の特性について考察した。また,全国輸出入コンテナ貨物流勘調査を用いて,輸送品目・相手国・輸送ロット・貨物の価格・生産消費地分布/OD貨物蘊・輸送距離帯等の親点から,鉄道および船舶輸送貨物の特性を分析した。これらの結果を踏まえ,マルチモーダル輸送の今後の展望に関して考察を行った。

1 0 0 0 OA 膠原病関連TMA

- 著者

- 菅原 恵理 渥美 達也

- 出版者

- 一般社団法人 日本血栓止血学会

- 雑誌

- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.6, pp.720-724, 2014 (Released:2014-12-17)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

要約 : 血栓性微小血管障害症(TMA)は,先天性と後天性に分けられ,後天性には特発性と,基礎疾患等に続発する二次性がある.二次性TMA の基礎疾患として最も多いのが膠原病である.膠原病患者で血小板減少,溶血性貧血を認めた場合には本症を疑うべきであり,末梢血塗抹標本での破砕赤血球の存在が診断に重要である.von Willebrand 因子の切断酵素であるADAMTS13の活性低下が診断の一助になるが,活性低下を認めない例も多い.定型的TTP では治療は血漿交換療法が第一選択であるが,膠原病関連TMA ではインヒビターの除去に加えて基礎疾患の疾患活動性の低下を目的としてステロイド治療や免疫抑制療法が必要なことも多い.膠原病関連TMA は特発性TMAと比較して,予後不良であり早期の診断と治療開始が極めて重要である.

1 0 0 0 OA デジタルX線動態撮影の技術と臨床応用

- 著者

- 橋本 直也 山下 晃司 首藤 淳 中西 章仁

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.147-152, 2021-09-29 (Released:2021-09-29)

- 参考文献数

- 5

X線撮影は,胸腹部及び椎体部や四肢部などあらゆる部位に対して撮影を行うことが出来る。また,形態的な異常を発見し,初期診断や定期的な経過観察に用いられている。今回新しく開発されたデジタルX線動画撮影システム(動態撮影装置)は,連続するパルス状のX線をある一定時間(~20秒間)照射することにより連続したX線画像(X線動画像)を比較的低線量(約1.5mGy)で撮影ができる。従来のX線撮影同様に低侵襲・低被ばくで,簡便にX線動画像を撮影することが可能である。更に,X線動画像専用の動画解析ワークステーションに搭載された胸部動態解析アプリケーションを用いることで肺換気や肺血流を反映する画像を作成することが可能であり,形態情報のみだけではなく肺機能の可視化も可能となっている1)。 当院では,2020年5月に動態撮影装置が導入され主に胸部を対象として撮影を行っている。 本稿では,動態撮影装置の機能を紹介し,専用ワークステーションの特徴や臨床の取り組みについて述べる。

1 0 0 0 OA ソ連強制貯蓄論の再検討

- 著者

- 志田 仁完

- 出版者

- Japan Association for Comparative Economic Studies

- 雑誌

- 比較経済研究 (ISSN:18805647)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.49-59,102, 2007-01-31 (Released:2009-12-03)

- 参考文献数

- 55

ソ連の強制貯蓄は,実証上の困難や体制転換に伴う議論の中断のため,十分に検討されていない。そのため,その要因として指摘されてきた(1)公式市場の不足,(2)第二市場の存在の有無と完全性の是非,(3)公式市場から第二市場への消費者の行動転換の不十分さ,といった側面は個別的な検討に留まり,統合的には検討されてこなかった。そこで,本稿では,これの要素を統合し,ソ連の強制貯蓄を説明するための筆者独自のモデルを提示する。

1 0 0 0 OA トゥキュディデスの主観 : 考古記の構造を通して

- 著者

- 小西 晴雄

- 出版者

- 日本西洋古典学会

- 雑誌

- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.55-65, 1968-03-30 (Released:2017-05-23)

The structure of the Archaeologia is a product of three preconceived ideas of Thucydides'; namely, his conception of power, his conception of cyclic history and his conception of proof. 1. Conception of Power: the power of a state consists of four elements; stability (A), unification of city-states (B), seapower (C) and wealth (D). In the Archaeologia each element is surveyed in turn. 2. Conception of Cyclic History: Thucydides seems to have thought, at least when he was writing the Archaeologia, that these four elements of power developed successively from (A) to (D) during a certain period, and that after (D) there was a war, and then another cycle. Since he knew that there had been two large wars before the Peloponnesian War (i. e, the Trojan War and the Persian War), he divided the past into three periods marked by the two wars, and believed that each period constituted a cycle. 3. Conception of Proof: Thucydides seems to have thought that he had to prove that the Peloponnesian War was the greatest war of all. He employs a specific form of proof. First he states what he is going to prove (T); then he explains his theme (E); and then finally he states again what he has proved (T). This TET form is only applied to the parts of the Archaeologia where he wanted to prove his case. (E) can further be divided into two parts, X and Y. [table] Thucydides' a priori attitude is apparent in the Archaeologia. His subjective attitude in the structure of the First Book and in the Pentecontaetia has already been discussed by the writer in JCS XIV 1966, pp. 77-85. By tracing the changes and developments in the character of his subjectivity, one can discover the path that Thucydides' thought took for thirty years. Using the results of this study, one may possibly establish the chronological order of his writings.

1 0 0 0 IR 十八世紀フランスにおける「交際社会」の確立 : 十八世紀フランスの処世術論

1 0 0 0 OA 体育学習における動機づけ雰囲気,目標志向性, 生きる力の因果関係の推定

- 著者

- 中須賀 巧 阪田 俊輔 杉山 佳生

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.623-639, 2018-12-10 (Released:2018-12-20)

- 参考文献数

- 62

- 被引用文献数

- 3 1

Causal relationships among perceived motivational climates in physical education classes, goal orientations, and “Zest for Living” were investigated reciprocally in junior high school students. This longitudinal study involved 1045 junior high school students (mean age = 13.9±0.8 years) who completed questionnaires on 5 occasions at 2-month intervals throughout the academic year. The measures used included a questionnaire on motivational climates in physical education (mastery climate, cooperative climate, and performance climate), a scale assessing goal orientations (student task orientation and student ego orientation), and a scale assessing Zest for Living. The validity of the 5-wave cross-lagged effect model was verified using structural equation modeling. The results of the study suggested the following processes: (1) The mastery climate and cooperative climate had positive causal effects on Zest for Living. (2) The mastery climate and cooperative climate had positive causal effects on Zest for Living through mediation of task orientation, and exhibited a positive cycle. (3) The performance climate had positive causal effects on ego orientation, but negative causal effects on task orientation. In conclusion, to enhance Zest for Living in junior high school students, it is important for teachers to cultivate a mastery climate and cooperation climate in physical education classes. In addition, the performance climate in physical education classes has an indirect negative impact on Zest for Living.

1 0 0 0 善通寺史 : 善通寺創建一二〇〇年記念出版

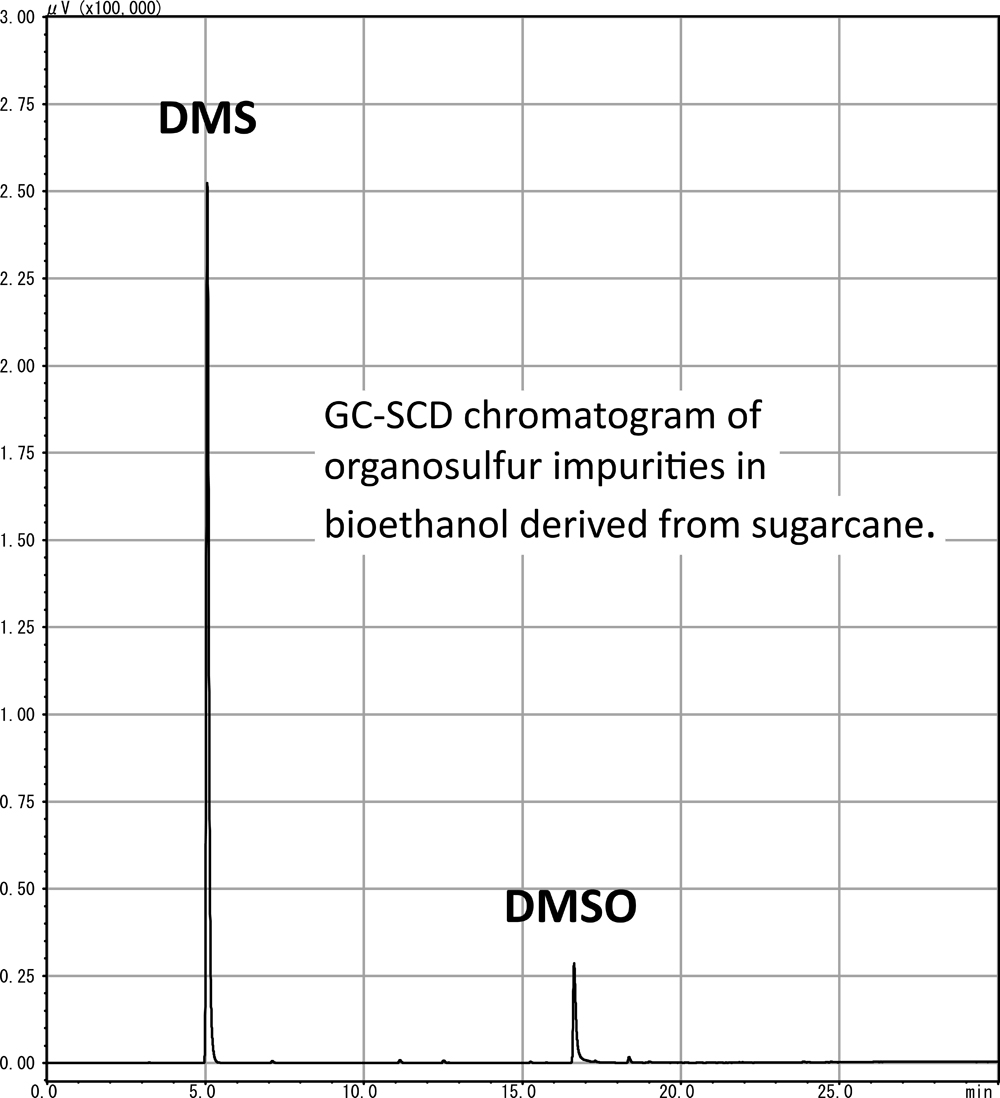

1 0 0 0 OA 各種バイオエタノールサンプル中の不純物分析

- 著者

- 羽部 浩 新保 外志夫 山本 拓司 佐藤 俊 島田 広道 榊 啓二

- 出版者

- The Japan Petroleum Institute

- 雑誌

- Journal of the Japan Petroleum Institute (ISSN:13468804)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.6, pp.414-422, 2013 (Released:2014-01-01)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 19 24

近年,バイオエタノールが化学品製造における重要な原料となっている。バイオエタノール中の不純物が,下流の化学品製造プロセスで使用する触媒の性能に影響を及ぼす可能性があるため,17種のバイオエタノールサンプルについて不純物の分析を行った。リグノセルロース系バイオエタノールは,糖・デンプン系バイオエタノールと比較して,高濃度かつ多種類の有機不純物を含んでいた。特に,リグノセルロース系バイオエタノールは,高濃度の酢酸,アセトアルデヒド,メタノールおよびフルフラールのようなフラン系化合物を含んでいた。また,リグノセルロース系バイオエタノールは,有機硫黄系不純物としてジメチルジスルフィドおよびチアゾールを含んでいたのに対し,糖・デンプン系バイオエタノールからは,ジメチルスルフィドおよびジメチルスルフォキシドが検出された。加えて,リグノセルロース系バイオエタノールからは,0.1 μg/mL以上のSiが検出された。

- 著者

- N. Shântâ présentation de R. Panikkar

- 出版者

- O.E.I.L.

- 巻号頁・発行日

- 1985

1 0 0 0 OA 食物アレルギーを合併した間質性膀胱炎の1例

- 著者

- 小川 博久 中村 陽一 時永 賢治 阪倉 直樹 山下 元幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.7, pp.641-645, 2005-07-30 (Released:2017-02-10)

症例は62歳の女性.頻尿および膀胱緊満時の疼痛で近医を受診した.膀胱炎の診断で抗生剤を投与するも改善しなかったが, 塩酸セチリジンで症状が一部改善し, 特定の食物摂取などで再び症状が増悪するようになることから当院紹介となった.当院ではトシル酸スプラタストを併用し, 特異IgE抗体や皮膚反応が陽性の食物を制限し症状の改善傾向がみられた.膀胱鏡検査で, 膀胱容積の低下, 粘膜の発赤, 小血管増生等を認め, 膀胱水圧拡張により点状出血班や亀裂像の出現が認められた.以上の膀胱鏡所見, また組織所見をあわせて本症例を間質性膀胱炎と診断した.水圧拡張術後症状は改善し, Th2阻害剤であるトシル酸スプラタストと前述の薬剤の併用により症状は安定している.間質性膀胱炎は, 尿所見が正常の膀胱炎様症状を呈し, また抗生剤に反応しない非常にまれな疾患である.病因は現在不明であるが, アレルギー性炎症が病態形成に関与していると考えられる.今回食物アレルギーを合併した間質性膀胱炎の症例を報告する.

1 0 0 0 OA 香川大学における数理・データサイエンス教育の検討 ―基礎科目を踏まえた応用科目への展開―

- 著者

- 藤澤 修平 吉田 秀典 林 敏浩

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.6, pp.1-4, 2021-05-22 (Released:2021-05-19)

- 参考文献数

- 9

香川大学では,大学低年次における数理・データサイエンス教育を実現するため,基礎科目となる「情報リテラシーB」の開講,ならびに応用科目となる新たな科目提供というつの方策を実施する.本稿では,2020年度に開講した「情報リテラシーB」を踏まえ,今年度(2021年度)に開講する数理・データサイエンス教育の応用科目「データサイエンス×危機管理科目群」の展開について述べる.本学の四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構の協力のもと,「データサイエンスを活用した防災・危機管理」,「レジリエントな社会の構築とコンピューターシミュレーション」,「災害とデータサイエンス」からなる応用科目群を提供することにより,実社会に即した,データサイエンスの学びを深める数理・データサイエンス教育を拡充する.

- 著者

- Yoshiki Niimi Sayuri Shima Yasuaki Mizutani Akihiro Ueda Shinji Ito Tatsuro Mutoh

- 出版者

- Fujita Medical Society

- 雑誌

- Fujita Medical Journal (ISSN:21897247)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.45-48, 2019 (Released:2019-05-08)

- 参考文献数

- 19

Background: Although fatigue is an important nonmotor symptom in Parkinson’s Disease (PD) patients, little is known about the pathophysiological details of fatigue in PD, and it is still unknown whether fatigue correlates with PD prognosis. In this study, we investigated whether fatigue in PD correlates with clinical manifestations, treatment, or patient prognosis.Methods: We recruited 75 idiopathic PD patients and used the Parkinson Fatigue Scale (PFS-16) to investigate fatigue. We compared PFS-16 scores with clinical details such as age, disease duration, daily levodopa equivalent dosage, and Hoehn & Yahr (H&Y) disease stage in the 56 patients who fully completed the questionnaire.Results: In total, 62% of subjects suffered from fatigue, as defined by a mean PFS-16 score above 3.3. There was no correlation between PFS-16 scores and disease duration or levodopa equivalent daily dose. However, there was a significant correlation between mean PFS-16 scores and a worsening grade of H&Y staging. The comparison between patients who showed stable H&Y grades (n=26) and patients with severely aggravated H&Y grades (n=7) revealed that the most significant differences were in questions 14 and 16 in the PFS-16 (p<0.001).Conclusion: Fatigue is common in PD patients, as demonstrated in the present study. The PFS-16 questionnaire may be helpful to predict disease prognosis.

1 0 0 0 OA 配偶者と死別した男性高齢者の心理過程と社会生活への再適応

- 著者

- 室屋 和子 田島 司

- 出版者

- 学校法人 産業医科大学

- 雑誌

- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.241-246, 2013-09-01 (Released:2013-09-13)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 4 2

配偶者と死別後の男性高齢者の心理過程と社会生活への再適応について文献レビューを行った.対象喪失による悲嘆からの心理回復過程は個人差が大きいが,いくつかの対処パターンに分かれるとされている.しかし,喪失体験からの心理回復が,環境要因としての物理的孤立や地域社会における社会的役割の有無と関係しているかは必ずしも十分には明らかにされてはいない.よって,配偶者と死別後の男性高齢者のより速やかな社会生活への再適応をサポートするためには,今後これらの点に関する研究が必要と考えられた.

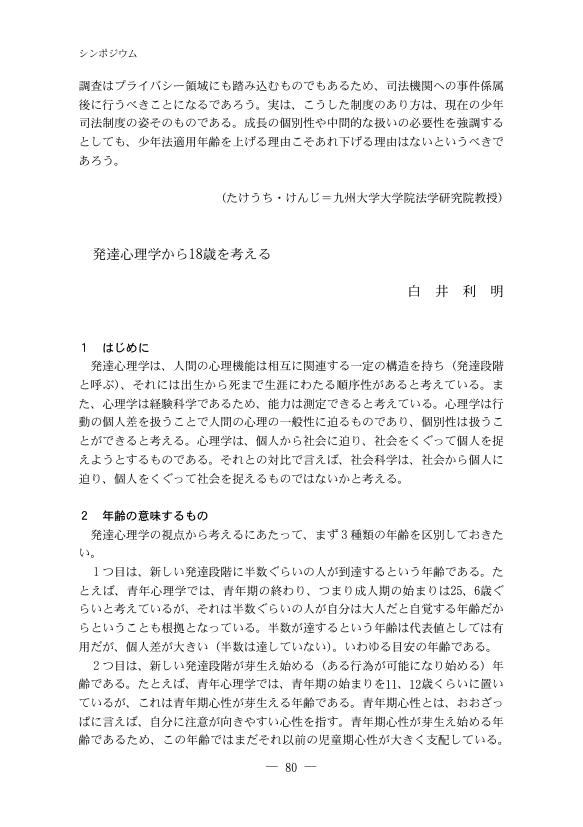

1 0 0 0 OA 発達心理学から18歳を考える

- 著者

- 白井 利明

- 出版者

- 九州法学会

- 雑誌

- 九州法学会会報 九州法学会会報 2016 (ISSN:24241814)

- 巻号頁・発行日

- pp.80-85, 2016 (Released:2017-02-03)