- 著者

- 角光 真由美 宮脇 亮介 安藤 秀俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.95-98, 2007 (Released:2018-04-07)

- 参考文献数

- 10

- 著者

- 土井 徹 林 武広

- 出版者

- 日本教科教育学会

- 雑誌

- 日本教科教育学会誌 (ISSN:02880334)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.79-86, 2015 (Released:2020-01-26)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は,小・中学校理科授業の円滑な接続を検討するための基礎資料を得るために,小・中学生の理科授業に対する認識と要望を明らかにすることにある。小学校6年生(以下,小学生),中学校2年生(以下,中学生)を対象に行ったアンケート調査の結果から,以下のことが明らかになった。① 小・中学校ともに,児童・生徒の情意面に配慮した教師のていねいな指導と問題解決が行われていることが推察される。相違点は,小学校では,一人で考えることと小グループで話し合うことが大切にされ,中学校では,受験への対応,新たな情報の提供,教師の「待つ」姿勢が大切にされている傾向が見られることである。② 理科授業への共通する顕著な要望は,「実験がしたい」である。小学生では発展的な内容への要望,中学生では刺激や面白さを求める要望が目立つ。③ 中学生の多くが理科の授業で困っていることは,学習内容の難しさであり,周りの人と相談させてほしいと思っている。

1 0 0 0 OA 歯科医師としての歯科衛生士教育とキャリアアップ支援

- 著者

- 松山 美和

- 出版者

- 公益社団法人 日本補綴歯科学会

- 雑誌

- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.3, pp.285-290, 2014 (Released:2014-08-12)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 2 1

社会変化に伴い高度化・複雑化する医療の中で,歯科衛生士にも専門医療職としての資質向上が求められている.歯科衛生士の職域や業務内容は今後拡大すると予測され,「自ら学び行動できる」歯科衛生士が社会に必要とされる. 本稿では歯科衛生士の大学教育と大学院教育を紹介し,キャリアとしての認定歯科衛生士制度についても紹介する.歯科衛生士が資質向上を目指すとき,歯科医師は技術指導のみならず,「学べる」機会や環境を提供し,知識・理解を深めることを支援すべきである. 本学会には,日本歯科衛生士会と連携して歯科衛生士の学びの場として提供・活用することが歯科衛生士のキャリアアップ支援になることを提言したい.

1 0 0 0 OA 歯科衛生士の需要と供給に関する検討

- 著者

- 村井 亜希子 錦織 良 神 光一郎

- 出版者

- 大阪歯科学会

- 雑誌

- 歯科医学 (ISSN:00306150)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.2, pp.68-75, 2020-09-25 (Released:2020-12-25)

- 参考文献数

- 29

本研究は,わが国における歯科衛生士の就業実態や医療・介護現場で歯科衛生士が行っている処置・指導の状況などの歯科衛生士の需給に関する実態について明らかにするとともに,将来的な歯科衛生士の需給バランスについて検討することを目的として行った.分析データには,厚生労働省が実施している国家統計調査の結果および本学附属歯科衛生士専門学校に応募があった求人票を用いた. その結果,全国の歯科衛生士養成学校数は2010年から2019年の10年間で9校増え163校であった.就業歯科衛生士数を年度ごとに累積人数で推計したところ,ほぼ半数の者が歯科衛生士として就業していない実態が明らかとなった.一方,30歳以上では就業者数が増加しており,特に50歳以上ではその傾向が顕著であった.歯科衛生士の就業状況では90%の者が歯科診療所に従事していたが,一般病院や介護保険施設における歯科衛生の従事者数および保険点数の算定回数が大幅に増加している傾向が示唆された.求人票のデータ分析では,求人応募機関数が2010年度の443施設から2017年度には944施設と2倍以上に増え,特に病院からの求人が2010年度の6施設から2017年度には31施設と急増していた. 本研究により,歯科衛生士の需要が経年的に増していることが窺え,今後も周術期や介護現場等での専門的口腔管理の重要性が浸透し,歯科衛生士の需要は高まることが推測される.一方,歯科衛生士国家試験合格者のほぼ半数が歯科衛生士として就業しておらず,20歳代の就業歯科衛生士数が他の年齢層の就業歯科衛生士数と比べて減少傾向を示していることが明らかとなった.今後歯科衛生士の需給を検討する上では,歯科衛生士が生涯を通じて資格を活かすことのできるワークライフバランスや待遇の改善,医科歯科連携や高齢者の口腔機能管理などに係る教育カリキュラムの充実など,有資格者が歯科保健医療に貢献できる就業の在り方を検討することが課題であると考えられる.

- 著者

- 飯村 史恵 イイムラ フミエ Fumie Iimura

- 出版者

- 立教大学コミュニティ福祉研究所

- 雑誌

- 立教大学コミュニティ福祉研究所紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.21-43, 2022-11

1 0 0 0 OA われわれはなぜ防災教育をおこなうのか ―倫理の虚構性を超克するための理論的検討―

- 著者

- 近藤 誠司

- 出版者

- 防災教育学会

- 雑誌

- 防災教育学研究 (ISSN:24359556)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.31-41, 2020 (Released:2021-10-19)

日本社会では今、多種多様な防災教育がおこなわれており、まさに活況を呈しているかに見える。しかしこれは、間歇的に盛り上がりをみせる単なる社会の要請に過ぎず、喉元を過ぎればすぐに停滞してしまう危険性もある。こうした情況をふまえたときに、われわれはなぜ防災教育に注力するのか、その根拠を理論的に探究しておく必要がある。そこで本研究では、偶有性に根拠をもつ「倫理の虚構性」に限界や制約をみるのではなく、偶有性を倫理の土台に据えることによって防災教育実践のアドバンテージを見出す理論構築をおこなった。さらに、未定の価値を生み出すポテンシャリティを孕んだ防災教育実践こそが、まずもって現前の取り組み自体を賦活し、防災教育以上の価値あるアクションとなり得ることを示した。そしてさいごに、合理性・効率性を重視する道具主義的な防災教育観を超克しようとする最新の議論―“ コンサマトリーな防災” や“ すごす関係”―との接続を検討した。

- 著者

- 加藤 秋人

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.4, pp.276-296, 2020-07-01 (Released:2023-02-19)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2

国内工業においては研究開発機能への資源集中が進み,それに応じて中小企業も試作・開発機能強化が進む.いくつかの集積地域では中小企業のネットワーク化による企業間連携の深化を通じ,試作・開発機能の強化を試みている.本稿は京都と四日市の2地域を事例に,中小企業ネットワーク参加企業を分析し,集積地域の質的変容,すなわち当該ネットワークが参加企業間の連携強化をいかにもたらしたか,比較により明らかにすることを目的とした.その結果,京都地域では100社以上が階層的な組織を構築し,各企業が緩やかにつながりさまざまな需要に対応していた.一方,四日市地域では参加16社が厚い信頼関係を構築して共同開発を行い,集積の深化につなげていた.その背景には,多様な受発注先が厚く集積する京都地域と,同地域に比べて集積の厚みに欠ける四日市地域という,両地域の特性が影響しており,それに応じた企業間連携と,試作・開発の取組みが行われていた.

- 著者

- 池田 真幸 永田 俊光 木村 玲欧 李 泰榮 永松 伸吾

- 出版者

- 一般社団法人 地域安全学会

- 雑誌

- 地域安全学会論文集 (ISSN:13452088)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.103-111, 2021-11-01 (Released:2022-03-03)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

In this study, we collected disaster prevention education materials from all over Japan focusing on "guidance plans," and created 2,217 data with variables such as target disaster, subject, school type and grade, and learning contents. The data showed that current disaster prevention education programs are developed mainly for elementary and junior high schools, and that there is a lack of programs for learning about meteorological disasters and for understanding the phenomena and mechanisms of disasters. In addition, cluster analysis using variable of correspondence to the Courses of Study showed that the disaster prevention education plans could be classified into three perspectives and eight clusters, providing suggestions for the systematization of disaster prevention education programs in the future.

- 著者

- 渡部 充 Mitsuru Watanabe

- 雑誌

- 女性学評論 = Women's studies forum

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.109-117, 1991-03

1 0 0 0 OA 加賀一向一揆の発生

- 著者

- 神田 千里

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.11, pp.1654-1672,1745-, 1981-11-20 (Released:2017-10-05)

Why was the cult of ikko (一向宗) regarded by the ruling classes of the Sengoku period as a dangerous one related to rebellions? The purpose of this note is to throw some light upon this problem, which, despite the enormous accumulation of research on the cult, has not yet been sufficiently thought out. As the material for the study, the outbreak of ikko-ikki in Kaga Province (加賀国) in 1474 was chosen. To begin with, one can point out the following two features about this uprising: 1)it was a religious insurrection led by the Honganji-monto (本願寺門徒), the followers of the temple Honganji, in the province of Kaga, and was carried out under the slogan to overthrow the enemies of Buddhism; 2)it produced Honganji-monto organizations, called gun (郡), that dominated counties throughout the province. These are the facts which convinced the author of necessity to consider the religious sentiments of the Honganji-monto of Kaga. Former studies have stated that the ikko cult was merely another name and therefore identical to jodoshinshu (浄土真宗), or the pure land sect, of which Honganji was the head temple. These studies also state that ikko cult adherents, with the exception of some so-called "heretics," were jodoshinshu, believers. However, from the fact that the thought and behavior of these very "heretics" were not only in accord with the outlook of the ikko cult current at the time but also identical to the thought and behavior of the rebels in Kaga, the author concludes that the ikko cult must be thought of as being different from the jodoshinshu sect, and that the Honganji-monto of Kaga professed themselves to be believers not in the latter sect, but in the former, which was truly a rebellious cult. So far as can be judged from available sources, ikko cult missionaries included lower class priests, pilgrim ascetics (山伏) and sorcerers (陰陽師), all of whom, despite their "heretical" acts, were considered by Rennyo (蓮如), the chief priest of Honganji, to be ideological disciples of Shinran (親鸞), who formulated the pure land thought.

1 0 0 0 OA 日本猫のX線解剖学

- 著者

- 木村 浩和 菅沼 常徳 小方 宗次 和久井 信 鹿野 胖 浅利 昌男

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.123-127, 1994-02-20 (Released:2011-06-17)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 1

日本猫51例の単純X線フィルムについて, 椎骨数ならびに頸椎・胸部構造・腎陰影の3部位などを計測して基準値の設定を試みた. 脊柱管の高さと後頭骨~C1幅の比は1: 0.61, 脊柱管の高さとC1~C2最小距離の比は1: 0.19であった. 気管・胸大動脈・後大静脈の太さはほぼ等しく, 肺静脈・肺動脈の太さは第8~ 第10肋骨の最も細い部位にほぼ等しかった. 日本猫は米国産雑種猫に比べ胸郭の深いことが特徴的であった. 腹部VD像における第2腰椎縦軸と左右腎陰影長径との比はそれぞれ1: 2.38および1: 2.49で, 第2腰椎横径と左右腎短径との比はそれぞれ1: 3.03および1: 3.05であった化側面像では, 第2腰椎長径と左右腎の長径との比は1: 2.39, 第2腰椎短径と左右腎短径との比はそれぞれ1: 5.20および1: 5.25であった.

- 著者

- ディエゴ マーティンサンチェス 塚本 由晴 ノエミ ゴメズロボ

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.64, pp.1230-1235, 2020-10-20 (Released:2020-10-20)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 3 2

Climate emergency has triggered environmental concerns in different forms of architectural practice. Shenzhen Biennial of Urbanism and Architecture (UABB) provides the framework to question obsolete models that still shape our cities. This report aims to provide a design methodology that addresses the intersection between green resources and the urban environment by examining two pavilions designed by Atelier Bow-Wow + Tsukamoto Laboratory at UABB 2017 and 2019. These projects are the means to reveal the possibility of transforming green waste into resources for reconstructing urban commons based on existing livelihoods. Potentialities and failures are shown, rethinking commons in the contemporary metropolis.

1 0 0 0 OA 資源へのアクセシビリティを観点とした都市林業の再考

- 著者

- ディエゴ マーティン サンチェス 塚本 由晴 ヨ カイブン ノエミ ゴメズ ロボ

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.66, pp.1074-1079, 2021-06-20 (Released:2021-06-20)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2

Industrial urbanization disconnected city dwellers from direct access to natural resources. Consequently urban forests were introduced into cities for their aesthetic and environmental qualities, and are managed through the practice of urban forestry, which primarily focuses on maintenance services. However, emerging initiatives around the world are expanding the scope of urban forestry practice through the network generated by untapped forestry resources in the city. This study aims to clarify the potential of urban forestry for fostering citizens participation through resources accessibility, by comparing the network of different case studies based on the resources transformation and the members involvement.

1 0 0 0 OA 静止画像を用いたバレーボールユニフォームの色彩印象評価

- 著者

- 岩瀬 雅紀 北口 紗織 佐藤 哲也 Li-Chen OU Ronnier LUO

- 出版者

- The Japan Research Association for Textile End-Uses

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.6, pp.501-514, 2010-06-20 (Released:2016-09-28)

- 参考文献数

- 33

本研究は,スポーツを観る側の視点から,バレーボールユニフォームの色に対して,どのような印象を受けるのかについて知ることを目的とした.はじめに,観る側のユニフォームの注目度とその印象を形容詞で回答するアンケート調査を行った.そして,静止画像を用いて1つのユニフォームを見た場合と2つのユニフォームを同時に見た場合の色の印象をSD法によって評価した.その結果,黒は‘地味’,‘くすんだ’,‘重い’,‘暗い’,‘かっこいい’,赤は‘あつい’といった印象を与え,因子分析によって,「価値」と「色彩」の因子が抽出された.また,2つのユニフォームを同時に見た場合の印象は,1つのユニフォームを見た場合の印象から予測できることがわかった.さらに,実験結果の一部を4つの色彩感情モデルから予測した結果と比較することで,本研究の結果がいくつかの色彩感情モデルによって予測される色の印象に適応していることが認められた.

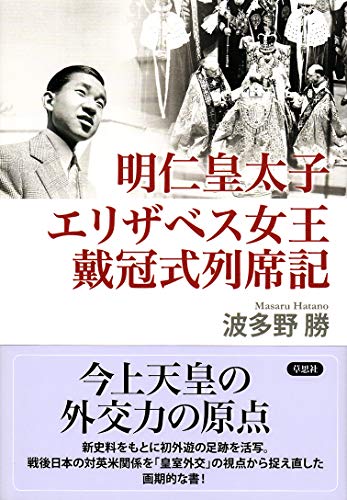

1 0 0 0 明仁皇太子エリザベス女王戴冠式列席記

1 0 0 0 OA 続高野聖考

- 著者

- 菊池 武

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.30-34, 1993-12-25 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 文化大革命の暴力 : 何が明らかになり、何が明らかになっていないのか

- 著者

- 谷川 真一

- 出版者

- 静岡大学人文社会科学部アジア研究センター

- 雑誌

- アジア研究

- 巻号頁・発行日

- vol.別冊5, pp.49-63, 2017-03

1 0 0 0 OA 子ども同士の対立場面における教員用介入行動意図尺度の作成

- 著者

- 松山 康成 真田 穣人

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第64回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.414, 2022 (Released:2022-10-20)

1 0 0 0 OA オルガネラの人工修飾と創成の技術基盤

- 著者

- 洲崎 敏伸 橘 裕司 吉村 知里

- 出版者

- 神戸大学

- 雑誌

- 新学術領域研究(研究領域提案型)

- 巻号頁・発行日

- 2011-04-01

ミドリゾウリムシは細胞内に共生クロレラを持つ。3-D電顕解析により、ホスト細胞のミトコンドリアがクロレラの定着に重要であることがわかった。プロテオーム・トランスクリプトーム解析により、クロレラ包膜のタンパク質を網羅的に解析した。さらに、この生物が放射性セシウムを蓄積する能力を持つことを見出した。嫌気性原虫Entamoeba属はマイトソーム(DNAを失ったミトコンドリア)をもつ。赤痢アメーバから単離したマイトソームを同一種に、またE. nuttalliとE. invadensに移植することができた。一部の移植されたマイトソームでは、レシピエント由来のマイトソームタンパク質が共局在した。