1 0 0 0 OA 成人期における関係性攻撃 ──特性共感と認知のゆがみの役割に関する検討──

- 著者

- 品田 瑞穂

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.93.21317, (Released:2022-11-01)

- 参考文献数

- 28

The purpose of this study is to understand the unique contributions of trait empathy and cognitive distortion to relational aggression in 393 20- to 49- year old adults (183 females and 208 males, M = 35.22 years, SD = 8.35 years). This study examined how empathic concern and perspective taking affect relational aggression through three types of cognitive distortions: self-centered bias, blaming others, and perceived persecution. As predicted by the theoretical model, relational aggression was positively associated with two types of self-serving cognitive distortions (self-centered bias and perceived persecution). Self-centered bias mediated the link between empathic concern and relational aggression. The findings suggest the interplay of personality and cognition in relational aggression.

1 0 0 0 OA Radiological and histochemical study of bone regeneration using the costal cartilage in rats

- 著者

- Miho Higeuchi Shunsuke Namaki Akihiko Furukawa Yoshiyuki Yonehara

- 出版者

- Nihon University School of Dentistry

- 雑誌

- Journal of Oral Science (ISSN:13434934)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-0447, (Released:2023-02-15)

- 参考文献数

- 23

Purpose: The purpose of this study was to conduct basic research on the possibility of using cartilage tissue for hard-tissue reconstruction and to observe morphological changes in the transition of the cartilage to bone.Methods: A 4-mm diameter bone defect was created in the right mandibular angle of rats. Cartilage, autologous bone, and artificial bone were grafted into the defect. Computed tomography (CT) was performed to measure the increase in bone volume. Further histological evaluation of the grafted site was performed.Results: At 12 weeks, CT show that bone formation in the costal cartilage group was comparable to that in the autogenous bone group. Histologically, in the artificial bone group, a clear boundary was observed between the existing bone and defect, whereas in the costal cartilage and autologous bone groups, laminar plate bone repair of the defect was observed.Conclusion: The findings in this study suggest that bone reconstruction achieved with cartilage grafting is almost equivalent to that with autogenous bone grafting and that bone reconstruction using cartilage is clinically feasible. In future, if regenerated cartilage is successfully applied clinically, bone reconstruction using regenerated cartilage may be feasible.

1 0 0 0 清酒製造副産物を用いた新たな食品素材の開発

- 著者

- 佐藤 圭吾

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- pp.NSKKK-D-22-00087, (Released:2023-02-21)

A byproduct of sake production is sake-kasu , which contains abundant nutrients. However, since consumption of sake-kasu is decreasing, we attempted to develop a high-value sake-kasu. We steamed the sake-kasu to remove alcohol (nAS) and then inoculated the nAS with lactic acid bacteria or acetic acid bacteria and incubated the samples at 30°C for 2 days. The sugars, organic acids, amino acids, trace elements, and ferulic acid were measured in the fermented sake-kasu. Lactic acid was produced in the sake-kasu fermented with lactic acid bacteria, while gluconic acid was produced in the sake-kasu fermented with acetic acid bacteria. In the sake-kasu fermented with Gluconobacter oxydans NBRC 3189, seven times as much ferulic acid was produced compared to the non-fermented sake-kasu. Thus, we were able to produce a high value sake-kasu by bacterial fermentation.

1 0 0 0 京野菜と宇治茶のポリアミン

- 著者

- 鈴木 秀之 藤原 有希 木下 郁心

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- pp.NSKKK-D-22-00096, (Released:2023-02-21)

- 被引用文献数

- 1

京野菜の中で, 万願寺甘トウ, 丹波黒大豆系の紫ずきん・京夏ずきん, 宇治緑茶にスペルミジンが多く含まれていることが分かった. 宇治緑茶にはスペルミジンばかりでなくスペルミンも多く含まれていた. ただ, 煎茶や玉露を湯で淹れたのでは, スペルミジン・スペルミンは一部しか抽出されないことが分かった. 人工胃液処理すると茶葉に含まれるスペルミジン・スペルミンはよく抽出されたことから, 茶葉を丸ごと食べる新しい食べ方の工夫が期待される.

1 0 0 0 OA 薩摩・大隅地方におけるハマ投げ:姶良郡加治木町の場合を中心に

- 著者

- 山田 理恵 渡辺 融

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.47-60, 2011 (Released:2011-07-08)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 2 1

The traditional Japanese game in which players hit a wooden disk known as a hama with wooden sticks is considered to be derived from gittyô, which is believed to have originated from dakyu, which is believed to be derived from the stick game that was played in western Asia in ancient times. Therefore, traditional Japanese stick games and Western polo have the same origin. In Kagoshima Prefecture, the game is called hamanage (literally, “disk-throw”), and it has been passed down in its traditional form through the Satsuma clan, having been performed by the children of samurai class in the old educational system (or gojû kyôiku) widely practiced since the Edo period. Today, the Kagoshima City Hamanage Preservation Society (Kagoshima-shi Hamanage Hozonkai), the Kajiki Town Association of Old Age Clubs (Kajiki-chô Rôjin-Kurabu Rengôkai), and the National Institute of Fitness and Sports in Kanoya (NIFS) set each of the playing rules, which have been compiled along traditional lines. The present study investigated the actual conditions of the Satsuma game of hamanage, focusing on Kajiki Town (Aira County). The sources used included mainly pictures and interviews with members of the Kajiki Town Association of Old Age Clubs collected by investigations, and game rule books edited by each organization. In Kajiki Town, the Association of Old Age Clubs set the original rules of hamanage using modern elements while considering the safety of the older people playing these games, and a hamanage meeting has been held as a part of the New Year events since 1980. It can be said that the hamanage played in Kajiki is an exciting and traditional culture activity passed down since ancient times, and illustrates the ideal role of traditional sports in local areas.

- 著者

- 藤目 文子 尾形 明子 在原 理沙 宮河 真一郎 神野 和彦 小林 正夫 鈴木 伸一

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.167-175, 2009-05-31 (Released:2019-04-06)

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は、1型糖尿病患児を対象としたキャンプが、病気の自己管理行動に及ぼす影響を検討することであった。キャンプの前後に1型糖尿病患児28名に対して、自己管理行動に対するセルフエフィカシー、糖尿病に関する知識、ストレス反応、HbAlcを測定した。キャンプにおいて、ストレス反応が減少し、自己の症状把握に対するセルフエフィカシーの上昇が認められた。さらに自己注射や、糖分摂取、インスリン調節に対するセルフエフィカシーがストレス反応やHbAlc値を改善させる要因として示唆された。1型糖尿病患児を対象としたキャンプは、症状コントロールのための自己管理行動へのセルフエフィカシーや知識の向上に効果的であることが示唆された。

1 0 0 0 OA 3. 不整脈 : 症候性の徐脈と頻脈の管理

- 著者

- 柴田 義久 花木 芳洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.12, pp.2447-2453, 2006-12-10 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 4

徐脈や頻脈の治療の目標は, 血行動態の不安定な患者をすばやく同定し治療することである. 不安定な患者には薬物治療に頼ることなく, 躊躇せずに経皮ペーシングや同期カルジオバージョンを行う必要がある. 安定した患者には12誘導心電図を記録し不整脈診断を行い, 専門医へのコンサルテーションを行う. 心電図診断ではなく臨床的評価の重要性を強調したアルゴリズムを紹介する.

- 著者

- 常定 健 児子 英之 永山 則之 名取 隆

- 出版者

- 研究・イノベーション学会

- 雑誌

- 年次大会講演要旨集 30 (ISSN:24327131)

- 巻号頁・発行日

- pp.201-204, 2015-10-10 (Released:2018-01-30)

1 0 0 0 OA 鼻副鼻腔疾患の病態と治療指針―線毛機能不全による慢性鼻副鼻腔炎―

- 著者

- 竹内 万彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会報 (ISSN:24365793)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.2, pp.93-101, 2022-02-20 (Released:2022-03-10)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 1

好中球性の慢性鼻副鼻腔炎は滲出性中耳炎と同様, その成因に線毛機能が深く関わっている. 鼻副鼻腔の線毛は協調運動することが大切であり慢性鼻副鼻腔炎患者における線毛を電子顕微鏡で観察すると, 炎症の結果としての融合した線毛などが観察される. 線毛機能不全症候群 (PCD) 患者の線毛では, 外腕ダイニンの欠損や軸糸構造の乱れが見られ協調ある線毛運動は不可能である. 現在50ほどの PCD の原因遺伝子が見出されている. 本邦では DRC1 と呼ばれる遺伝子が原因として最多であり, DRC1 の欠失では内臓逆位は起こらないため本邦の PCD 例では内臓逆位が諸外国より少ない. 本症の診断は容易ではないが, 高頻度ビデオ顕微鏡解析, 電子顕微鏡検査, 免疫組織化学検査, 鼻腔一酸化窒素測定, 遺伝子解析を組み合わせて行う. PCD の臨床症状としては長引く湿性咳嗽が最も重要であり, PICADAR スコアによりその確率を予測する. PCD における慢性鼻副鼻腔炎の重症度はさまざまであり, 前頭洞と蝶形骨洞が低形成であることがヒントとなる. われわれ耳鼻咽喉科医は鼻腔を観察でき, 鼻腔からの電顕用の線毛の採取も可能であるので, PCD 診療において果たす役割は大きい. 診断に至る検査が特殊なため PCD は未診断例が多い. また, 関連する遺伝子が多く, 遺伝子バリアントもさまざまであることが気道疾患の重症度を多様化している. しかしながら, 将来の個別化医療を考えると遺伝学的検査を含めて正確な診断を行うことが肝要である.

1 0 0 0 OA 東アジアにおける食料の安全保障と農業政策

- 著者

- 本間 正義

- 出版者

- 公益財団法人 アジア成長研究所

- 雑誌

- 東アジアへの視点 (ISSN:1348091X)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.1-18, 2021 (Released:2022-02-04)

- 参考文献数

- 20

新型コロナ禍の中で,食料の流通が狭隘になったり,一部の食料価格が高騰したりして, 食料の安定供給への関心が高まった。国際的には食料自給率を向上させる動きもある。これ らは食料の安全保障に関わる問題であるが,その考え方や切り口は様々である。本稿では, 食料の安全保障を定義することから始め,食料自給率と食料安全保障の関係,指数化された 食料安全保障水準でみた各国の特徴,農業政策に関わる食料安全保障の論点などを通じて, 東アジアの食料の安全保障について考察する。 食料の安全保障の概念は,食料生産としての食料の存在から,その安定供給,食料供給へ の物理的,社会的,経済的アクセスの確保,さらには食料が体内でそのすべての栄養価を摂 取されるまでの広い範囲に関わっており,食料の供給経路のどこにボトルネックがあっても 食料の安全保障は確保されない。世界ではサブサハラ地域が,東アジアでは北朝鮮が栄養不 足に陥っている人口の比率が高く,食料の安全保障が脅かされている。 一方,英国の研究組織が開発した食料の安全保障指数でみると,2020 年で対象となる 113ヵ国中,日本は8 位,韓国は32 位,中国は34 位となる。日本は食料自給率が37%と低 いが,58 項目におよぶ調査項目で他の項目が高い評価を得ている。また,食料の安全保障は 農業政策と深く関わっており,国内農業を保護する措置は直接支払いなど,市場に影響しな い施策が望ましいが,日本,韓国,中国ともに市場を歪める価格政策への依存度が高い。 東アジアにおける食料の安全保障に最も影響を与えるのは中国であり,中国の農業には生 産性の向上や生産体制の安定化,そして様々な衝撃に対して回復する能力が求められる。こ れらは,中国に限らず,日本をはじめとする東アジア諸国にとっても実現すべき課題である。

1 0 0 0 OA インターネット調査と系統的社会観察による地理的マルチレベルデータの構築

- 著者

- 埴淵 知哉 中谷 友樹 上杉 昌也 井上 茂

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.3, pp.173-192, 2020-05-01 (Released:2023-02-19)

- 参考文献数

- 49

本研究は,個人の意識・行動・属性と人々が居住する地域環境の情報を併せもつ統計データ(地理的マルチレベルデータ)を,新たな調査法の組合せによって構築する試みである.東京都文京区の住民を対象に,回収数の最大化を意図したインターネット調査を実施した結果,すべての郵便番号界から一定数の回答が得られた.次に,Google Street Viewを用いて効率化した系統的社会観察を実施し,街路景観評価に基づく近隣特性の面的把握を行った.そして,これらを結合した地理的マルチレベルデータを分析し,近隣のミクロスケール・ウォーカビリティと住民の余暇歩行の間に有意な正の関連性がみられることを確認した.従来型の社会調査や国勢調査を利用したデータ構築が困難さを増す中,本研究が提案した方法は,地理的マルチレベル分析を近隣単位かつ広域的に実現しうる一つの有用な選択肢となる.

1 0 0 0 OA 飛砂を考慮したBGモデルによる片瀬西浜の侵食機構の解明と対策検討

- 著者

- 宇多 高明 田村 貴久 小金 宏秋 横田 拓也 芹沢 真澄 大谷 靖郎

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.2, pp.I_427-I_432, 2021 (Released:2021-11-04)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

初期地形として平行等深線地形を与え,江の島をおいて方向分散法により波浪場を定めた上,BGモデルにより地形変化計算を行った.この結果,江の島背後の舌状砂州の再現が可能となった.次に,計算された地形を初期形状として,湘南港や片瀬漁港などの施設建設後の地形変化を計算し,その上で片瀬漁港での航路浚渫を考慮した計算を行ったところ,片瀬西浜の汀線後退には片瀬漁港沖での航路浚渫の影響が大きいことが明らかになった.さらに,引地川河口以西では冬季にSSW方向の季節風の作用により汀線砂が斜め陸向きに運ばれ,海岸線に沿う遊歩道に堆積するが,BGモデルとセルオートマトン法を組み合わせて飛砂も含む海浜変形の予測を行った.最後に,片瀬西浜での侵食対策としては,片瀬西浜で2万m3/yrの養浜を行うことが望ましいことを明らかにした.

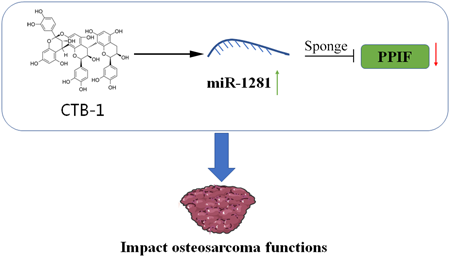

1 0 0 0 OA Cinnamtannin B-1 Inhibits the Progression of Osteosarcoma by Regulating the miR-1281/PPIF Axis

- 著者

- Jun Jia Jiaojiao Xia Weifeng Liu Fengqin Tao Jun Xiao

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.67-73, 2023-01-01 (Released:2023-01-01)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 2

Osteosarcoma (OS), one of the bone tumors, occurs mainly during childhood and adolescence and has an incidence rate of 5%. Cinnamtannin B-1 (CTB-1) is a natural trimeric proanthocyanidin compound found in plants Cinnamomum zeylanicum and Laurus nobilis. Previously, several articles have demonstrated that CTB-1 exerts a certain effect on melanoma and cervical cancer. However, their role in OS remains unclear. In this study, CTB-1 was found to inhibit the proliferation of OS cancer cells, with the dose of CTB-1 positively correlated to the survival rate of HOS and MG-63 cells. Recently, microRNAs (miRNAs) were also reported to play an important role in tumor proliferation. Hence, we performed the miRNA sequencing analysis after CTB-1 treatment to identify miRNA levels in HOS cells and found that the expression of miR-1281 was significantly upregulated. According to the functional analysis, CTB-1 inhibited the growth and migration of OS by upregulating the expression of miR-1281. Additionally, miR-1281 acted as a sponge for Peptidylprolyl Isomerase F (PPIF), inhibiting its expression levels. The rescue experiments revealed that CTB-1 delayed the development of OS by regulating the miR-1281/PPIF pathway. Hence, our findings suggested that CTB-1 inhibited the cell growth, invasion, and migration of OS by upregulating miR-1281 and inhibiting PPIF expression, thereby providing a possible target drug for OS treatment.

1 0 0 0 OA J.S.ミルにおける生産の法則

- 著者

- 佐々木 憲介

- 出版者

- 北海道大学經濟學部

- 雑誌

- 經濟學研究 (ISSN:04516265)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.82-98, 1995-03

1 0 0 0 OA ニカラーイ・アレクサンドロヴィチ・ニェフスキー : 小樽高商ロシア語教師

- 著者

- 倉田 稔

- 出版者

- 小樽商科大学

- 雑誌

- 小樽商科大学人文研究 (ISSN:0482458X)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, pp.3-22, 2002-03-29

- 著者

- 藤井 薫

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.39-47, 2000-07-10 (Released:2018-07-20)

- 被引用文献数

- 1

本研究は,1996年にA県において,知的障害者の家族を対象に行った社会調査によるものである。調査内容は,子どもの知的障害に関して,知的障害の告知と受容に関して,相談機関との関わり,相談機関を訪れる際に感じるスティグマ感について,知的障害をめぐる家族の社会観などについてであり,調査後相互の関連性について統計的に検討した。結果から,(1)知的障害の告知のあり方が知的障害者の家族のスティグマ化に大きく影響すること,(2)家族が子どもの知的障害を受容するには,家族の抱くスティグマ感を軽減すること,(3)障害の受容が出来ていないと,相談機関を訪ねる際にスティグマ感をもつ可能性が高い,といった問題点が明らかになった。以上の点から知的障害者の家族が抱くスティグマ感とスティグマ化の要因および障害受容との関係を分析し,スティグマ感を軽減し克服するための有効な社会的支援の方向性を論じた。

1 0 0 0 OA 知的障害者のスティグマ研究の国際的な動向と課題 : 文献レビュー

- 著者

- 米倉 裕希子 山口 創生

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.26-36, 2016-02-29 (Released:2018-07-20)

本研究は,知的障害者のスティグマの特徴および今後の研究動向を明らかにするため,海外の研究をレビューした.PubMedで,「intellectual disability」および「stigma」をキーワードとし,2014年12月までの研究で検索された82研究のうち,関連のない研究を省いた25研究をレビューした.対象研究には,尺度研究,横断研究,介入研究が含まれており,横断研究の対象は知的障害者本人,家族,学生や市民だった.知的障害者の大半がスティグマを経験し,自尊感情や社会的比較と関連していた.家族も周囲からの差別を経験しており,被差別の経験はQOLや抑うつに影響する可能性があった,一般市民における大規模調査では短文事例と障害の認識がスティグマと関連し,介入研究では間接的な接触でも態度の改善に貢献できる可能性が示された.今後は,より効果的な介入プログラムの開発とその効果測定が望まれる.

1 0 0 0 OA 境界知能に対する福祉分野の懈怠と 福祉心理学による貢献の可能性

- 著者

- 緒方 康介

- 出版者

- 大阪大谷大学志学会

- 雑誌

- 大阪大谷大学紀要 = Bulletin of Osaka Ohtani University (ISSN:18821235)

- 巻号頁・発行日

- no.55, pp.(83)-(93), 2021-02-20

1 0 0 0 OA 脊椎動物の光周性

- 著者

- 太田 航 吉村 崇

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.251-257, 2011 (Released:2016-04-15)

- 参考文献数

- 21

四季の存在する地域に棲む動物は,季節の変化に応じて行動や生理機能を変えることで環境の変化に適応している.このとき動物たちは日照時間(光周期)を季節の指標としているため,このような性質は光周性と呼ばれる.ウズラやマウスを用いた最近の研究により,脊椎動物における光周性の制御機構が徐々に明らかとなりつつある.本稿では光周性研究の歴史から,我々の研究によって明らかとなった動物が「春」を感じるしくみ,及び光周性制御に重要な光情報を感知している「脳深部光受容器」の発見までを概説し,光情報をもとに引き起こされる動物の巧みな生存戦略を紹介する.

1 0 0 0 OA 日本における『夜のガスパール』受容 -上田敏による翻訳-

- 著者

- 宮崎 茜

- 出版者

- 早稲田大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院文学研究科紀要 (ISSN:24327344)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.231-244, 2017-03-15