1 0 0 0 成熟のイスラーム社会

1 0 0 0 OA 日中比較による現代中国の集合住宅における区分所有権及び住宅管理法制度の考察

- 著者

- 何 昕 花里 俊廣

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.687, pp.969-978, 2013-05-30 (Released:2013-06-10)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 3

Through the comparison between Chinese and Japanese condominium laws, this study clarifies characteristics of comparted ownership system and space management in modern China. The findings are as follows.1. The Chinese condominium law consists of simplified Real Right Law as the superior law, and some auxiliary laws. In China, land is granted for a fixed term, generally 70 years for residential use.2. In China, the division between exclusive space and common space are not clear. The method of calculating exclusive area is different from that of Japanese law, and difficult to do it.3. Although the Chinese housing management system based on Japanese Condominium Law, the whole business of management has been consigned to the property company, the role of strata council is forced to retreat as a management entity, and there are fewer rules of management bylaw but much more rules about repair reserve fund.

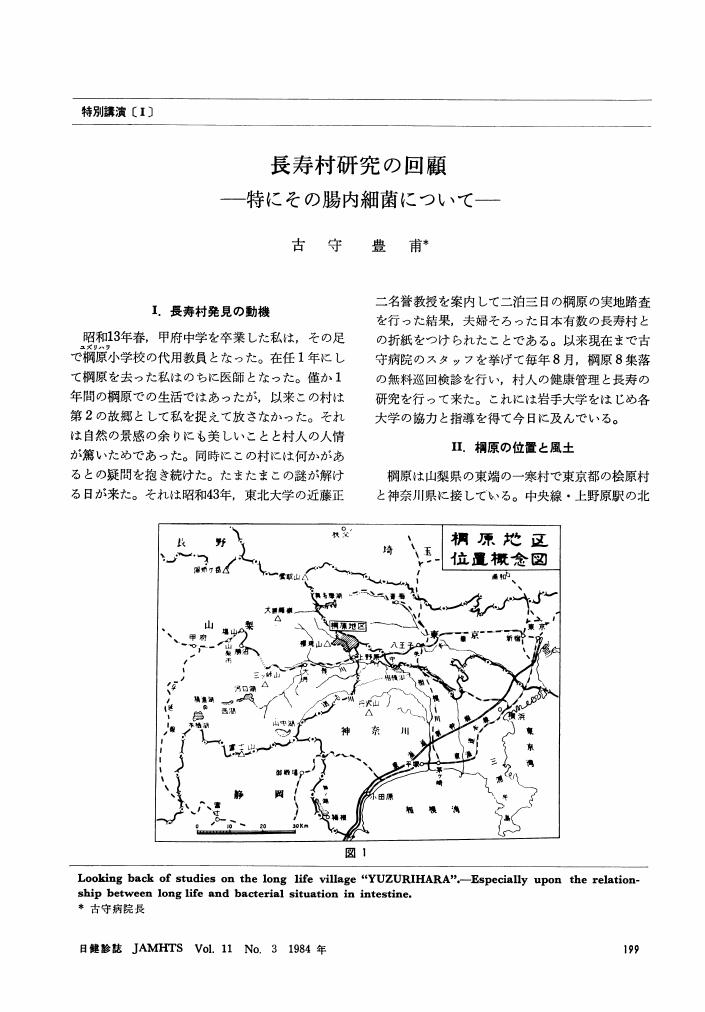

1 0 0 0 OA 特別講演 長寿村研究の回顧 ―特にその腸内細菌について―

- 著者

- 古守 豊甫

- 出版者

- 一般社団法人 日本総合健診医学会

- 雑誌

- 日本自動化健診学会々誌 (ISSN:0386135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.3, pp.199-209, 1984-09-25 (Released:2010-09-09)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 中央アジア横断鉄道建設論 : 世界平和への大道

1 0 0 0 OA 男性退職者における抑うつと運動との双方向因果関係 : 構造方程式モデリングによる試論

- 著者

- 盛田 寛明 佐藤 秀紀 福渡 靖

- 出版者

- 日本保健福祉学会

- 雑誌

- 日本保健福祉学会誌 (ISSN:13408194)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1-2, pp.55-63, 2005-03-31 (Released:2017-09-15)

本研究の目的は、男性退職者におけるうつ状態と運動の実施状況との間の双方向因果関係を、構造方程式モデル(以下SEM)を用いて明らかにすることである。全国7地区の企業または団体に勤務していた、55歳以上の退職後3年以内の男性退職者655名(平均年齢61.8±2.5歳)に対し、うつ状態および運動の実施状況に関する調査を行いSEMの双方向因果モデルで解析した。その結果、高齢群では[うつ状態]と[運動の実施状況]との間に双方向の因果関係を認めた。一方、中年群では[うつ状態]から[運動の実施状況]への影響は示されたものの、逆方向の因果関係は認めなかった。また、[うつ状態]から[運動の実施状況]への影響の強さは中年群より高齢群の方が大きいことを認めた。これらのことから、男性退職者では、うつ状態により運動の実施状況が低下している場合であっても、運動実施への介入に先立って、先行的にうつ状態を軽減することが運動・散歩・体操等の運動習慣の形成につながる可能性があり、その影響の強さは中年群より高齢群の方が大きいことが示唆された。一方、高齢群では、運動・散歩・体操等の運動習慣を継続することでうつ状態が軽減する可能性があるが、中年群では、運動の継続がうつ状態の軽減につながるとはいえないことが推察された。

1 0 0 0 OA リカレントニューラルネットワークの学習と力学構造(複雑系5)

- 著者

- by Jaida Kim Samudra

- 出版者

- UMI Dissertation Services

- 巻号頁・発行日

- 2006

1 0 0 0 OA シリア・キリスト教研究 - アラム的視点からキリスト教を問い直す

本研究は、今日まで、ほとんど我が国において本格的な研究がなされてこなかったシリア・キリスト教について、シリア語文献の解読を通して、その歴史的、思想的に解明することを課題としたものであった。研究者は、この課題について特に次の二つの点から研究を進めた。一つは、古代世界においては珍しい五つの異なる翻訳を生み出した「シリア語訳聖書の研究」、そして、もう一つが、イスラム勃興期におけるシリア・キリスト教徒たちの反応である。その成果は、学会、研究会、国際シンポジウム等での研究発表と論文という形で明らかにした。また、アフラハート、エフライムなどの著作のシリア語原文から翻訳を行った。

1 0 0 0 モジュライのたのしみ : フォーラム:現代数学の風景

- 出版者

- 日本評論社

- 巻号頁・発行日

- 2001

1 0 0 0 18世紀フランスにおけるフリーメイソン団と女性

- 著者

- 田瀬 望

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 研究活動スタート支援

- 巻号頁・発行日

- 2020-09-11

本研究の目的は、身分制・社団的編成・宗教に立脚する近世フランス王国の秩序が動揺し革命を経て近代へと移行する過程において、秘密社交組織フリーメイソン団が果たした役割をジェンダーの観点から解明することにある。そのために、近年フランスの内外で公開・発見された新史料群やエゴドキュメントを渉猟することで、18世紀フランスにおけるフリーメイソン団による女性受け入れの背景と様態、女性の受容と排除をめぐる男性メイソンの言説、女性メイソンの社会構成や団体における役割と活動を検討する。それにより男女の秘密結社史という新しい視座から、旧体制から近代への移行期の社会編成やソシアビリテのあり方を理解するすることを目指す。

1 0 0 0 OA 組織滑走法総論

- 著者

- 福田 陽介

- 出版者

- 一般社団法人 国際統合リハビリテーション協会

- 雑誌

- 統合リハビリテーション (ISSN:24349275)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.56-62, 2019 (Released:2020-04-05)

組織滑走法(TGA : Tissue Gliding Approach)は、術者による徒手的な皮膚への接触や関節運動を組み合わせながら結合組織の滑走を生み、間質液などの体液循環を促す徒手アプローチである。日常生活における不動状態を解消するという目的を達成するコンセプトの一つとしてIAIR (International Association of Integrated Rehabilitation)が提唱している。リハビリ現場から予防分野まで活用できるTGAの考え方を解説する。

1 0 0 0 OA 〈論文〉企業の現金保有行動に関する考察:理論と実証研究のサーベイ

- 著者

- 中岡 孝剛

- 出版者

- 近畿大学商経学会

- 雑誌

- 商経学叢 = Shokei-gakuso: Journal of Business Studies (ISSN:04502825)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.177-227, 2019-03-25

[要旨]企業のバランスシートを見ると,多額の現金が積み上がっており,キャッシュリッチな企業が増えている。企業の現金保有行動の決定要因に関する実証研究は,Opler et al.(1999)を嚆矢として研究の蓄積が急速に進んでいる。本稿では,我が国企業における現金保有の状況を定量的に確認したうえで,企業の現金保有行動に関する理論と実証研究を整理する。保有動機の考察を行った結果,主な現金保有の動機として,取引的動機,予備的動機,エージェンシー動機,そして節税動機が存在することが明らかになった。また,近年の現金保有行動は予備的動機によってよりよく説明できることがわかった。[Abstract]In the past two decades, companies in many countries around the world have stockpiled considerable cash on their balance sheet. Corporate cash holding behavior is one of the hot issues in both of the academic and practical world. After the pioneer empirical work of Opler et al.(1999)was published, many studies have been devoted to shed light on the determinants of cash holdings behavior. The aim of this paper is, reviewing previous paper, to summarize motives for corporate cash holdings. I argue that there exists mainly four cash holding motives; the transaction motive, the precautionary motive, the agency motive, and tax motive. The precau-tionary motive has much explanatory power for the recent cash holding behavior.

1 0 0 0 OA 林羅山と知識の伝播

- 著者

- 神谷 勝広

- 出版者

- 学校法人滝川学園 名古屋文理大学

- 雑誌

- 名古屋文理短期大学紀要 (ISSN:09146474)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.132-126, 1997-04-01 (Released:2019-07-01)

羅山の評判は,従来あまり良くない。封建制の維持に関わった御用学者というのが,大方の見方のようである。中には,「羅山の人格・品性が立派ではなく,魅力に乏しい点があるらしい」といったものまである。確かに,家康の命で剃髪するなどを,従俗の姿勢がある。しかし,より巨視的な視点に立てば,羅山には,もっと積極的に評価すべき面が存在する。羅山は,時代の変革期に当たる江戸初期に登場し,それまでの閉鎖的な学問世界に強く反発する。具体的には,今日の公開講座のごときものを催したり,自己の編書を出版機構に乗せたり,さらに学校を組織しようとする。これらからすれば,羅山の最も重要な特徴は,<知識を伝播することへの強い意欲>と考えられる。従来,日本文化史上,知識の公開を強く提唱した人物には,明治初期の福沢諭吉があげられる。文明開化の中で平等を唱えた諭吉に対し,羅山は,封建制度成立に荷担した人物として対立的に見なされがちだが,知識の公開の流れは,羅山を含めた江戸初期の啓蒙家達と,諭吉を含めた明治初期の啓蒙家達によって,二段階で大きく進展した。知識の公開へと進もうとした方向性において,羅山と諭吉は,むしろ近似するのではないだろうか。

1 0 0 0 OA 新撰算術 : 一名・開化塵劫記

1 0 0 0 OA 虚血性心疾患を合併した特発性血小板減少性紫斑病, 胆嚢炎の一期的手術

- 著者

- 流郷 昌裕 今川 弘 高野 信二 塩崎 隆博 渡部 祐司 河内 寛治

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.424-427, 2007-02-25 (Released:2008-08-08)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

症例は73歳, 男性. 急性胆嚢炎および血小板減少にて当院に紹介入院となった. 血小板減少について精査の結果, 特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) と診断され, 副腎皮質ステロイドやγ-グロブリンの投与, H.pyloriの除菌を行うも効果は少なかった. また入院後より労作時胸痛を認め, 心筋シンチにて中隔領域に虚血所見を認めたため, 冠動脈造影を行ったところ3枝病変を指摘された. この症例に対し, 術中血小板輸血を併用し, 心拍動下冠動脈バイパス術 (OPCAB), 胆嚢摘出術および脾臓摘出術を一期的に施行した. 術後, 出血合併症なく経過良好にて, 術後29日目に転院した. ITP, 胆嚢炎を合併した虚血性心疾患に対して一期的に手術を施行した症例はわれわれの調べ得た限りでは本邦初と思われるので, 若干の文献的考察を加え報告する.

1 0 0 0 OA すき間を通り抜けること: 間隙通過研究の動向と課題(1987~2019年)

- 著者

- 友野 貴之 山本 敦 古山 宣洋 三嶋 博之

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.386-399, 2020-09-01 (Released:2020-09-15)

- 参考文献数

- 79

This paper reviews the research on how one passes through an aperture between non-human objects or between humans. In particular, we discuss what it has so far elucidated and what should be investigated in the future. The previous studies have focused on aperture passability between non-human physical objects and revealed the relationship between how people actually pass through an aperture and how they perceive themselves in relation to environmental characteristics by looking at how people judge passability of an aperture (often formalized as π-number). Most researchers have attended to the factors associated with an actor passing an aperture and/or non-human objects constituting an aperture, but few have examined how one passes an aperture comprised of humans. This may be because it is difficult to experimentally control underlying factors such as conversations and/or physical/social interactions between humans, symmetry of an aperture due to different shapes of the human body, anisotropic shape of personal space, eye gaze, and/or eye contact. Despite these difficulties, we consider it important to study how people pass an aperture between humans, because, first and foremost, that is what we do in everyday life, and, secondly, the outcome will illuminate how people consider socio-cultural factors, personal space,opportunities of actions (i.e., affordances) by ourselves and others. Possible solutions to the difficulties may include use of virtual reality technologies, computer simulation to control the experimental settings to guarantee reproducibility. There are the pros and cons with these methods to discuss, because, depending on how they are employed, they may possibly spoil the very social and interactive (improvisational) nature of the phenomenon under discussion.

1 0 0 0 OA アラブ・ムスリムのお化け信仰 : ヨルダン北部一村落の事例を中心に

- 著者

- 清水 芳見

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.273-310, 1992-03-31 (Released:2018-03-30)

Although a rich folklore of ghosts and spirits exists in Arab Muslim societies, the anthropological study of this subject is extremely scarce. The purpose of this article is to present a description. and analysis of the Arab Muslims'belief in ghosts and spirits in the village of Kufr Yuba in North Jordan, compared with the cases in the other Arab Muslim societies and those in the non-Muslim societies, particularly in Japan. The fieldwork on which this article is based was carried out in the years 1986-1988 when I was a research fellow at the Institute of Archaeology and Anthropology, Yarmouk University, Irbid. Kufr Yuba is an Arab village located at about six kilometers west of the city of Irbid, with a population of some nine thousand Sunni Muslims. Although it is originally a cereal-growing village, its occupational structure is at present diversified and the agricultural population is estimated approximately at twenty percent of the total. The literary Arabic (al-fusha) equivalent of the Japanese term yurei, which is mostly translated in English as ghost, is generally shabah. In Kufr Yuba, however, the term shabah is not always equivalent to the yurei. First of all, the villagers' general image of the shabah is quite different from that of the Japanese yurei. The yurei is generally regarded as the disembodied soul of a dead person appearing to the living in the shape of what he was before death, whereas the shabah is conceived as a kind of jinn, that is, spirits mentioned in the Qur'an. The term jinn, which is a plural in literary Arabic, is a masculine singular in Kufr Yuba, and its feminine singular form is jinniyya. A lot of villagers believe in the existence of such spiritual beings exactly because they are referred to as one of the various creations of 'Allah in the Qur'an. Therefore, not a few anecdotes have been woven around jinn, and for example, during my stay in the village, the weekly newspaper al-Haqiqa (26 May 1987) carried a report entitled "li-man raqs al-jinn ala muthallath Kufr Yuba (Who performs a jinn dance at the T-crossroads of Kufr Yuba?)". According to the Qur'an, there are good jinn and bad jinn, that is, Muslims and infidels. The people of Kufr Yuba in general stand in fear of all of the jinn, however, thinking of them as evil and harmful. It is presumably because they entertain some apprehensions about the unidentified natural shape of the jinn. The Qur'an says nothing but that the jinn were created of fire. Such 'fearful' jinn have played a very important role in what is called islamization. Islam has introduced its own spirits in the form of jinn, and has placed all the local spirits and pagan gods in the category of jinn.