- 著者

- 磯 光雄 稲見 昌彦

- 出版者

- 青土社

- 雑誌

- ユリイカ (ISSN:13425641)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.129-140, 2017-02

1 0 0 0 OA 時間差ヒストグラムを用いた複数音源定位システム

- 著者

- 黄 捷 大西 昇 杉江 昇

- 出版者

- The Robotics Society of Japan

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.29-38, 1991-02-15 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3 4

A method for multiple sound source localization is presented. It is based on the properties of the onsets of sound as the primary cue: (1) most of the onsets will be contributed by only one source. (2) the onsets will be contributed only by the direct sound. Histograms of temporal disparities for several frequency components and its integrated one are calculated to determine the correct temporal disparities. Experiments were carried out in an anechoic chamber and an echoic chamber. The recorded speeches were used as two sound sources. We could localize the two concurrent sound sourcess with reasonable accuracy.

- 著者

- 羽田 丈紀 飯田 直子 衛藤 謙 矢永 勝彦

- 出版者

- 日本大腸肛門病学会

- 雑誌

- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.10, pp.655-660, 2017 (Released:2017-10-23)

- 参考文献数

- 20

256ch.High-resolution 3D manometry(以下,256ch.HRM)は,直腸肛門の生理,解剖,機能を理解する上で,機能的肛門管長,最大静止圧,最大随意収縮圧,いきみ圧,咳反射,直腸肛門反射,直腸知覚検査の視覚情報としての認識を可能にする有用な検査法である.検査時,リアルタイムでの動画観察が可能であるため,2Dや3D画像で肛門管の動態生理学を把握できる.より高精度で連続性のあるデータが得られ,さらに直腸肛門疾患の手術後症例や括約筋障害症例における障害部位や障害の程度が測定可能と考えられ,従来法と比べ,検者による測定結果のばらつきが少なく再現性の向上が見込まれる.本稿では特に256ch.HRMの使用法,性能を中心に解説する.

1 0 0 0 OA トポロジカル量子物性物理学への歩み

- 著者

- 甲元 眞人

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.8, pp.578-580, 2019-08-05 (Released:2020-01-31)

- 参考文献数

- 8

談話室トポロジカル量子物性物理学への歩み

1 0 0 0 OA 日本産野鳥保護施策に関連する感染症と寄生虫病の概要

- 著者

- 浅川 満彦 中村 茂 ブラジル マークA

- 出版者

- Yamashina Institute for Ornitology

- 雑誌

- 山階鳥類研究所研究報告 (ISSN:00440183)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.200-221, 2002-10-25 (Released:2008-11-10)

- 参考文献数

- 98

- 被引用文献数

- 14 16

本総説では,まず緒論で感染症と非感染症の性質の違いについて述べ病原生物は人工的な中毒物質とは異なり,自然界で増殖することが可能なため,根本的な解決がより難しいことを指摘した。また,アヒルペスト,ニューカッスル病,鳥コレラなどが北米で発生し,非常に多数の野生のガン•カモ類やハクチョウ,ウを死滅させたが,その遠因として環境の人為的改変であることも指摘した。日本の自然環境は,明治維新以降,著しい改変が進行しており,飛来する水鳥類や野鳥の個体数は急減したが,最近,増加傾向に転じている。しかし,同時に,日本の飛来地において多数個体の一極集中化,高密度化を引き起こしている。これは,感染症の発生という点からみると,非常に危険な状態にある。東アジアを主分布域にしているガンカモ類やツル類では,その個体群の大部分が日本で越冬する種も少なくないことから,種の保全活動において,日本での対策が希求される。よって,日本およびその周辺地域で報告されている,あるいは発生するであろう野生鳥類の感染症と寄生虫症の発生状況把握と病原体の生態などは保護活動において重要な知見である。そこでこの総説では,これまでに日本で発生した,あるいは将来,発生が懸念される鳥類の感染症あるいは寄生虫症について,病原生物(ウイルス,細菌,真菌,原虫,蠕虫および節足動物)別に分け,概要を述べることにした。第2節では,日本産鳥類相の変化について概略を紹介した。ここ半世紀ほどで,約50種の鳥類が,新たな日本における分布種として追加されたが,今後,同様に東アジア,太平洋地域,北米などからの種の流入が予想される。また,地球温暖化現象やアジア地域における急激な経済活動活性化に伴う人為的な環境改変などが作用して,個々の種の地理的分布なども変化していくことも考えられる。このような鳥類相の変化は新たな病原生物の日本への侵入も引き起こすことも考えられるので,警戒が必要である。第3節以降では,病原生物の分類群ごとに総説を展開した。まずウイルスは,DNAウイルスとRNAウイルスとに大別され,前者にはガンカモ類に病原性の高いヘルペスウイルス科のアヒルペストウイルスが知られる。日本では未報告であるが,北米,アジア,ヨーロッパなどのカモ類(家禽含む)からの感染が懸念される。このほかのヘルペスウイルス科としては,マレック病ウイルスやツル類の封入体病ウイルスなどが含まれ,いずれも日本での発生が知られる。特に,前者は養鶏業に多大な被害を与える感染症として知られるが,その感染により腫瘍を形成し死亡したマガンが2001年10月,北海道宮島沼で発見された。日本でもある種の病原体が野鳥から検出されることは稀ではないが,その死亡例が確認されることは少なく,貴重な症例となった。RNAウイルスでは,ニューカッスル病ウイルスとインフルエンザAウイルス(鳥ペストウイルス)が重要である。特に前者により北米では,1990年代,数万のオーダーの水鳥類が死滅した。日本では,野鳥の大規模な死亡例はないが,動物園飼育種や野外のドバトなどで散見されている。この他のウイルスについては,Appendix 1に分類群ごとに列挙した。なお,最近,北米を中心に問題となっている西ナイルウイルス(Flaviviridae: Appendix 1の「RNA virus(3)ssRNA+virus参照」)の我が国における疫学調査は,空港における蚊の調査を厚生労働省が,またカラスなどの鳥類の調査を国立感染症研究所や東京都が主体となり実施中である。細菌性疾患としては,まず,2000年10月に韓国で発生した鳥コレラ(あるいは家禽コレラ)によるトモエガモ11,000羽以上の死亡例が注目される。この種は絶滅が危惧される種の一つであり,今後の個体数の回復が懸念されるが,日本との地理的近接性を考慮した場合,無視できない事例であった。ボツリヌス菌による中毒死亡例は,東京や埼玉などのカモ類で知られているものの,多くは野鳥が何らかの細菌の媒介者であることを前提に調査される例が多い(Appendix 2)。中には,人で問題となるオウム病クラミジアやサルモネラ菌などが不顕性感染しているので注意が必要である。最近,我が国で悪性水腫菌の一種Clostridium感染と考えられる急性出血性腸炎によるカラスの複数の死亡例が報告されている。真菌性疾患としては,アスペルギルス症が良く知られるが,ほかの属としてはCandida, Cryptococcus, Microsporum, Trichophyton, Fusarium, Ochroconis, Absidiaなどが鳥類に疾患を起こすものとして報告されている。原虫性疾患としては,鞭毛虫やアメーバのグループ(肉質鞭毛虫門)であるTrypanosoma, Hexamita, Histomonas, Parahistomonas, Monocercomonas, Trychomonas, Tetratrichomonas, Chilomastix, Entamoeba, Endolimaxの各属が知られ,日本では(家禽•ペットを除けば)飼育下のライチョウでヒストモナス症やトリコモナス症による死亡例が知られる。

1 0 0 0 OA 長野県上伊那地域における奉納煙火の現代的変容

- 著者

- 坂本 優紀 渡辺 隼矢 山下 亜紀郎

- 出版者

- 地理空間学会

- 雑誌

- 地理空間 (ISSN:18829872)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.43-57, 2020 (Released:2021-02-28)

- 参考文献数

- 20

本稿では,長野県上伊那地域でみられる筒系噴出煙火の三国を地域文化として捉え,三国の伝播と利用形態の変容を明らかにした。伊那谷における三国は江戸時代に三河地方から伝わったとされ,各地域の神社の祭りで奉納されるようになった。現代でも駒ヶ根市以南では,主に神社の秋祭りで奉納され神事としての役割を担っている。第二次世界大戦後になると三国の利用地域が拡大し,それまで三国の北限であった駒ヶ根市より北にある宮田村と箕輪町で三国が放揚され始めた。宮田村では1962年に在来の祭礼に組み込まれる形で三国が奉納されるようになった。当初は祭礼を盛り上げることが目的であったものの,現在では神事としての意義づけがされている。一方,箕輪町では2000年代に地域イベントで放揚され始め,現在も神事としての役割はない。このように三国の拡大過程においてその意義づけは対象地域ごとに異なり,各地域それぞれの選択と解釈がなされていることが明らかとなった。

1 0 0 0 OA Web APIのビッグデータによる大規模イベント時の宿泊施設の空き室状況の時空間的変化

- 著者

- 澁木 智之

- 出版者

- 東北地理学会

- 雑誌

- 季刊地理学 (ISSN:09167889)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.4, pp.207-224, 2021 (Released:2021-04-28)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2

本稿では,新潟県と徳島県の大規模イベント時における宿泊施設の空き室状況の時空間的変化を,じゃらんWebサービスの空室検索APIから取得したビッグデータを用いて示した。その結果,イベント開催日の120日前時点におけるイベント開催地周辺の宿泊施設の空き室数減少や,イベント開催地を中心とした空き室数減少の空間的な広がりやその時系列変化,および宿泊料金の高騰を明らかにできた。また,本稿の最後には,Web APIから得られる空き室情報について,ビッグデータの新しい位置情報としての応用可能性について述べた。

1 0 0 0 OA 大規模群集イベントにおける安全性と効率性の評価

- 著者

- 重中 秀介 鷹見 竣希 大西 正輝

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第35回全国大会(2021)

- 巻号頁・発行日

- pp.4F2GS10m04, 2021 (Released:2021-06-14)

本研究では,大規模イベントの群集制御を安全性と効率性で評価する指標を提案した.大規模イベントは群集事故を未然に防ぐような手段として群集制御が行われている.これまで群集制御は一人ひとりの歩行者情報とエリア毎の環境情報から安全性と効率性を定義していた.ところが,これらの評価指標は避難実験のような一斉に移動を開始する環境でしか使われていないため,一定間隔で移動を開始するイベント群集の評価に適しているかわからなかった.本研究では,歩行者シミュレータを用いて,一定間隔で移動を開始するイベント群集の制御評価を行った.評価には既存指標の安全性と効率性の評価と提案指標の評価を行った.イベント制御の評価には門司港の関門海峡花火大会を用いており,歩行者人数が30000人と45000人,出発人数分布が2種類の計4種類の人数分布と19683通りの制御パターンを評価をした.実験結果により,提案指標は既存指標よりも安定した評価が行えた.

1 0 0 0 OA 被害者としての店舗の万引き犯に対する感情の検討

- 著者

- 大久保 智生

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.Supplement, pp.ps21, 2016 (Released:2016-08-24)

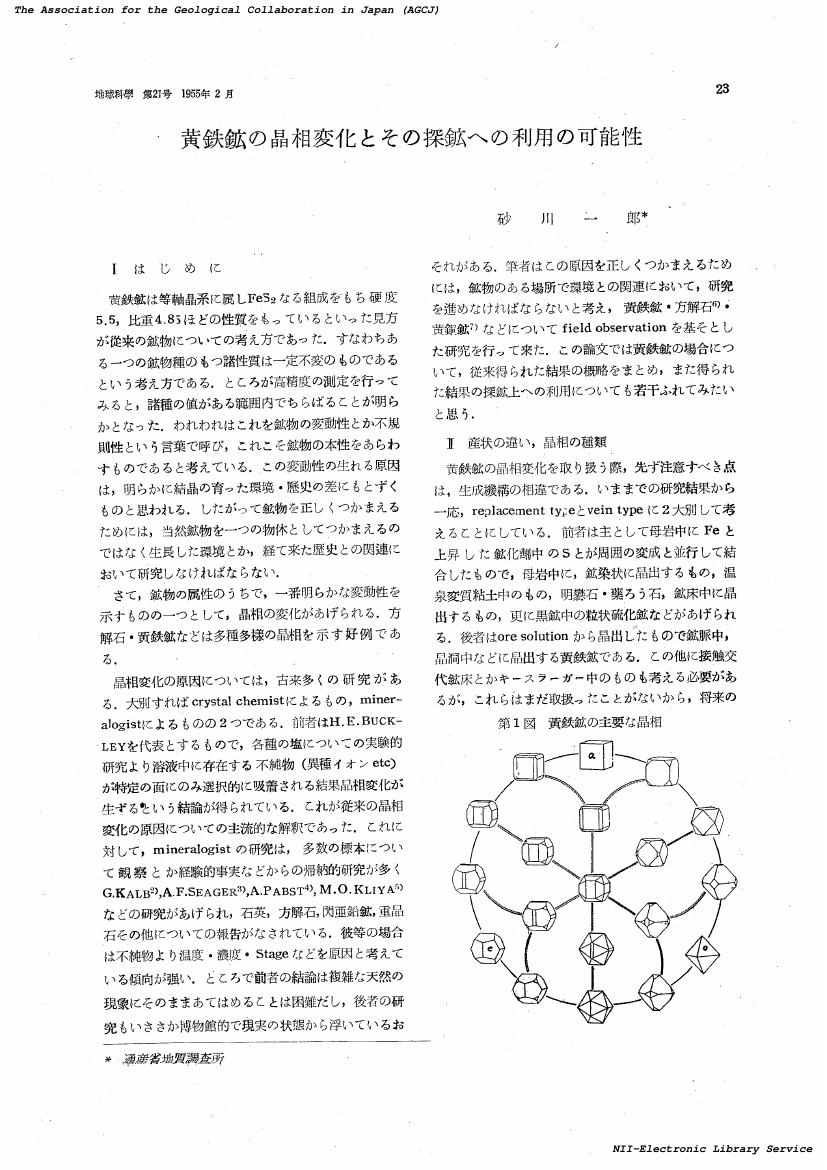

1 0 0 0 OA 黄鉄鉱の晶相変化とその探鉱への利用の可能性

- 著者

- 砂川 一郎

- 出版者

- 地学団体研究会

- 雑誌

- 地球科学 (ISSN:03666611)

- 巻号頁・発行日

- vol.1955, no.21, pp.23-30, 1955-02-25 (Released:2017-07-22)

1 0 0 0 IR 高等学校におけるキャリア教育・進路指導の現状と課題 : キャリア教育の充実を目指して

- 著者

- 西村 陽一

- 出版者

- 崇城大学

- 雑誌

- 崇城大学紀要 (ISSN:21857903)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.153-162, 2015

国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター(以下、国研)が、キャリア教育の取組の実態を浮き彫りにすることを主眼とした調査を平成24年に実施し、平成25年に「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査」第一次報告書・第二次報告書を公表した。今回それぞれの報告書をもとに現在の高等学校におけるキャリア教育の現状と課題を認識するためにその概要をまとめ、今後のキャリア教育・進路指導への取組について考察してみた。キャリア教育計画の充実度が高いほど学習全般に対する生徒の意欲が向上しているという割合が小・中・高とも高かった。一方、就職後の離職や失業など将来起こりうる諸リスクへの対応についての指導を生徒だけでなく多くの保護者も望んでいることも示された。また、学科により組織体制や就業体験などの体験活動への取組状況に大きな違いがあることも分かった。とりわけ普通科における体制整備や取組の充実が課題と考えられる。キャリア教育の効果を実感している学校も多いが課題も多いことが今回の調査で明らかになった。今後、卒業後の進路だけでなく、近い将来に加えて遠い将来のことも意識しながらキャリア教育を推進することが期待されている。

1 0 0 0 OA 館報

- 著者

- 台湾総督府商品陳列館 編

- 出版者

- [台湾総督府殖産局]

- 巻号頁・発行日

- vol.第4号, 1920

- 著者

- 倉重 恵子 曽我 俊博 横山 和仁

- 出版者

- 一般財団法人 日本健康開発財団

- 雑誌

- 日本健康開発雑誌 (ISSN:2432602X)

- 巻号頁・発行日

- pp.202142G04, (Released:2020-11-24)

- 参考文献数

- 39

背景・目的 集中力は、知的労働生産性や運動パフォーマンスに深く関与すると言われている。“集中”とは「一つの事柄に“注意”を向けて物事に取り組むこと」である。近年、カシスポリフェノールによる脳血流改善効果が、ヒト大脳動脈血管を用いたex vivo試験で報告されている。本研究では、カシスポリフェノール摂取による認知機能(注意・集中力)への影響を検証することを目的とした。方法 健康成人女性7名を対象とし、カシスポリフェノール(アントシアニン50mg含有)の8日間連続摂取による認知機能(注意・集中力)への影響について、同一被験者内比較単群介入試験により検証した。聴覚オドボール課題中の脳波および心電図を客観的指標として測定した。対象の体調面を視覚的評価スケール(VAS)で、精神面を気分プロフィール検査(POMS)で主観的に評価した。得られた値の平均をpaired-t検定で比較した。結果 カシスポリフェノール摂取により、課題中のP300潜時が有意に短縮された一方、振幅に変化はなかった。Fzθ波の平均パワー積分比率は有意に増加し、心拍変動周波数成分のパワー比LF/HFは有意に減少した。VASの「頭の覚醒(集中度)」上昇、POMSの「緊張~不安」減少など自覚においても有意差が得られた。考察 カシスポリフェノールの連続摂取(8日間)により、認知機能(注意・集中力)が高まる可能性が示唆された。

1 0 0 0 複合表面改質による歯車の疲労強度向上に関する研究

- 著者

- 松井 勝幸 衛藤 洋仁 雪竹 克也 三阪 佳孝 安藤 柱

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集. A編 (ISSN:03875008)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.650, pp.1878-1885, 2000-10-25

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 9 11

The surface refining method is a useful technique to improve the fatigue limit of gears. One of the methods is the Carburizing Method. To increase the fatigue limit of the Carburized gears, the following five techniques need to be developed:a)Reduce abnormal surface structure. b)Obtain a fine grain size. c) Decrease the retained Austenitic structure. d)Increase hardness under the surface. e)Improve the residual stress distribution under the surface. For this purpose, the authors conducted a study by using DSG1 steel gears on the new compound surface refining method consisting of Vacuum Carburizing, Contour Induction Hardening and Double Shot Peening. The results showed that the fatigue limit of the gears processed by the new compound surface refining method achieved 125% better than that of the conventional Vacuum Carburized gears.

1 0 0 0 OA 超対称ゲージ理論における局所化の方法 (解説)

- 著者

- 細道 和夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.5, pp.288-296, 2014-05-05 (Released:2019-08-22)

超対称な場の量子論の数理の研究において,近年目覚ましい進展が続いている.色々な物理量について,経路積分をあらわに実行し,その値を厳密に評価する強力な手続きが発見されたためである.これは「局所化」(localization)とよばれている.経路積分は量子力学の基本的なアイデアであり,場の理論やその物理量の形式的な定義を与える手段としては非常に優れている.しかし通常は,経路積分による物理量の表示を出発点として,そこから例えば摂動論などの道具立てをさらに整備する必要がある.相互作用する多くの場の理論において,経路積分を解析的に実行するのは一般にはとても難しいので,局所化原理に基づく近年の進展は多くの理論物理学者の関心を集めている.局所化原理は,数学の分野で古くから知られている固定点定理を場の理論の経路積分に応用したものである.固定点定理とは,連続対称性の作用する多様体の位相不変量を,その対称性のもとで不変な点(固定点)の近傍の局地的な情報だけを用いて評価するもので,高次元の困難な積分の問題を,典型的には有限個の固定点の寄与についての足し上げにまで簡単化する著しい定理である.場の理論の超対称性は,じつはこの定理と深い関わりがある.局所化原理によって新しく計算可能になった多くの物理量は,平坦空間ではなく,特殊な背景場の導入された空間や,球面などの曲がった空間の上で定義された場の量子論に関わる.とくに大きな進展は4次元のN=2超対称ゲージ理論においてみられる.このクラスの理論は,ある種の変形によって位相的場の理論になり,4次元多様体のトポロジーとインスタントンの数理の関係を調べる有用な枠組みとなることが知られていた.今世紀に入って,Nekrasovらはこれを発展させ,N=2超対称ゲージ理論の低エネルギー物理に対するインスタントン補正を完全に決める分配関数と,局所化原理に基づくその導出法を提案した.4次元のゲージ理論において局所化原理が大きな成果を収めた最初の例である.より最近では2007年に,PestunによってN=2超対称ゲージ理論が4次元球面上に構成され,分配関数やWilsonループ演算子の期待値が導出された.これをきっかけに,超対称な場の理論を様々な曲がった空間上に構成し,それをもとに場の理論の新しい物理量を定める研究が盛んに行われることになった.局所化原理は今や超対称ゲージ理論の新しい解析手段として広く認識されており,超対称ゲージ理論の数理の研究は,この新しい手法や物理量の厳密公式の発見を機に新たな局面を迎えていると言える.この記事では,4次元N=2超対称ゲージ理論を題材にとり,最近の進展を振り返りながら,局所化原理とは何か,色々な厳密公式がどのように導かれたかを解説する.

- 著者

- 平井 源一 中山 登 中條 博良 稲野 藤一郎 平野 高司 下田 裕之 田中 修

- 出版者

- CROP SCIENCE SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- 日本作物学会紀事 (ISSN:00111848)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.41-48, 1992-03-05 (Released:2008-02-14)

- 被引用文献数

- 1

長辺100m, 短辺40mの水田の約西半分(40m×40m)について, 熱赤外画像計測装置(日本電子JTG-3210型)で水稲個体群の表面温度(葉温)を夏期の高温高日射の時期に測定し, 水稲個体群の葉温分布を調べた. 測定は, 1989年7月末~8月下旬に大阪府立大学農学部附属農場で行った. 1. 供試水田上を吹く風のうち, 頻度が最も高かったのは, アスファルト舗装の道路を経て水田に直接吹き込む風(西風) と, 水田上を吹走した後に吹き込む風(東風)であった. これらの風により水稲個体群上には筋状の低温域が形成された. この筋状の低温域(以下稲の波と称す)における葉温は, 横断面の中心部が最も低く, 中心部から外側になるに従って高くなった. 稲の波の横断面中心部における葉温は, 西風では風上側から風下側になるほど低くなり, 東風では風上側と風下側との差を認めなかった. 2. 水稲個体群内に設けた5m間隔のメッシュの交点における一定時間内の平均葉温は, 西風では, 風速がほぼ1m/sec以下の場合は風下側となる水田内部が周縁部よりも高く, 風速がほぼ1m/sec以上の場合は内部が低くなった. 東風では, 風上側と風下側の葉温差は少なく, 風速の影響も小さかった. 以上のように, 水稲個体群の葉温分布は, 水田の立地条件との関連から風向および風速によって異なることが明らかになった.

- 著者

- NGUYEN T. Hanh ISHIJIMA Kentaro SUGAWARA Satoshi HASEBE Fumio

- 出版者

- 公益社団法人 日本気象学会

- 雑誌

- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- 2021

<p> Stratospheric profiles of the mean age of air estimated from cryogenic air samples acquired during a field campaign over Indonesia, the Coordinated Upper-Troposphere-to-Stratosphere Balloon Experiment in Biak (CUBE/Biak), are investigated by employing the boundary impulse evolving response (BIER) method and Lagrangian backward trajectories, with the aid of an atmospheric general circulation model-based chemistry transport model (ACTM). The ACTM provides realistic meteorological fields at one-hour intervals by nudging toward the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts Reanalysis-Interim (ERA-Interim). Since the BIER method is capable of taking unresolved diffusive processes into account, while the Lagrangian method can distinguish the pathways the air parcels took before reaching the sample site, the application of the two methods to the common transport field simulated by the ACTM is useful in assessing the CO<sub>2</sub>- and SF<sub>6</sub>-derived mean ages. The reliability of the simulated transport field has been verified by the reproducibility of the observed CO<sub>2</sub>, SF<sub>6</sub>, and water vapor profiles using the Lagrangian method. The profile of CO<sub>2</sub> age is reproduced reasonably well by the Lagrangian method with a small young bias being consistent with the termination of trajectories in finite length of time, whereas the BIER method overestimates the CO<sub>2</sub> age above 25 km altitude possibly due to high diffusivity in the transport model. In contrast, the SF<sub>6</sub> age is only reproducible in the lower stratosphere, and far exceeds the estimates from the Lagrangian method above 25 km altitude. As air parcels of mesospheric origin are excluded in the Lagrangian age estimation, this discrepancy, together with the fact that the observed SF<sub>6</sub> mole fractions are much lower than the trajectory-derived values in this height region, supports the idea that the stratospheric air samples are mixed with SF<sub>6</sub>-depleted mesospheric air, leading to overestimation of the mean age.</p>

1 0 0 0 Hodge分解によるヘテロ・大域的な脳活動の遍歴検出

- 著者

- 三浦 佳二

- 出版者

- 東北大学

- 雑誌

- 新学術領域研究(研究領域提案型)

- 巻号頁・発行日

- 2012-04-01

本研究においては、グラフ版のHodge-小平分解の神経科学への応用を目指した。Hodge-小平分解は、向き付けられたネットワークを流れに見立てて勾配流、大域循環流、局所渦の3成分へと分解して、ネットワークの構造解析を可能とする。例えば、大域循環流(harmonic flow)の自由度はネットワーク中のループの数に対応し、勾配流の自由度は連結成分数を反映する。本年度は、このHodge-小平分解を青木・青柳らによる時間変化するネットワークモデルの構造解析に応用した。その結果、ネットワークの結合の時間変化を支配する学習則がSTDP則(β~0)である時に、ループが多くでき、Hebb則(β<-0.5)である時にはループができにくいことを解明した。また、ネットワークの不変量であるループの数が、従来知られていたこのモデルの分岐図(Aoki & Aoyagi 2009, 2011)を反映するだけでなく、これまでカオス領域としてひとくくりにされていたパラメタ領域(Anti-Hebb則,β>0.3)をさらに細かく特徴づけることを可能とすることを発見した。また、Hodge-小平分解のデータ解析への応用だけでなく、脳のモデルとして、脳の触覚系がHodge-小平分解のアルゴリズムを利用して、不変量を取り出しているという仮説を提案した。数学のトポロジーの分野において導かれた(連続変形において保存する)不変量を活用することで、2次元タッチパネル上の指の形や位置に全く影響を受けず、タッチ回数を正しく数える並列アルゴリズムを提案した。

1 0 0 0 OA 道元の仏性論 : 「仏性」思想の展開の観点から

- 著者

- 頼住 光子

- 出版者

- 日本仏教綜合研究学会

- 雑誌

- 日本仏教綜合研究 (ISSN:13484850)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.15-32, 2007-05-31 (Released:2017-11-06)

1 0 0 0 OA ポリネシアの壺中の天地

- 著者

- 志麻 弘

- 出版者

- 日本熱帯医学会

- 雑誌

- 熱帯 (ISSN:2186179X)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.11, pp.48-53, 1968 (Released:2011-05-20)