- 著者

- 石原 利員 稲垣 大 五十嵐 伊勢美 北野 知之 前田 憲志 新里 高弘 瀬崎 良三 臼田 正恒

- 出版者

- 一般社団法人 日本人工臓器学会

- 雑誌

- 人工臓器 (ISSN:03000818)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.724-727, 1984

血液ろ過中の循環血液量をヘマトクリツトを指標としてプログラム制御するため, 循環血液量連続測定装置, マイクロコンピコータ, 補充液注入装置から構成される循環血液量自動制御装置を試作した。ヘマトクリツトは, 血液および限外ろ液の電気抵抗率から, Geddes, Gramらの式を利用して計算し, これから循環血液量変化を求めた。制御アルゴリズムは制御対象の動作遅れを一次遅れ+むだ時間で近似し, フイードバツク制御とフイードフオワード制御を併用して設計した。本装置を用いて臨床試験を行なつたところ, 血液量を設定した値の3%以内に維持する事ができた。また, 一時的にフイードバック制御を停止して実際の血液量と設定値間に偏差を生じさせた後, 再びフィードバック制御を開始した場合に於ても血液量は速やかに設定値に収束してむり, 安定した循環血液量の制御を行うことができた。

1 0 0 0 IR イギリスの田園都市レッチワースとニューガーデンシティー舞多聞の実験

- 著者

- 齊木 崇人

- 雑誌

- 武庫川女子大学生活美学研究所紀要 (ISSN:09169709)

- 巻号頁・発行日

- no.29, pp.59-75, 2019-11-30

- 著者

- BONRO KOBAYASHI MICHIO UI YASUKO WARASHINA

- 出版者

- The Japan Endocrine Society

- 雑誌

- Endocrinologia Japonica (ISSN:00137219)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.225-238, 1960 (Released:2011-01-25)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 11 15

Intravenous injection of serotonin into intact rats caused 2 stages of glycemic response, i. e., initial hypoglycemia followed by marked hyperglycemia. Hyperglycemia was found to be due to the release of epinephrine from adrenal medulla since adrenodemedullated rats showed virtually no hyperglycemic response. Adrenodemedullation as well as anesthesia with sodium pentobarbital sensitized rats to hypoglycemic action of serotonin. Hypoglycemic response was roughly proportional to the dosage, and as low as 50μg per rat resulted in significant hypoglycemia. Subcutaneous and intraperitoneal serotonin showed comparable but less effect. Hypoglycemic effect of serotonin was additive to that of insulin and inhibited epinephrine induced hyperglycemia. Diaphragm of rats injected with serotonin prior to the sacrifice showed increased glucose uptake when incubated in vitro. Glucose as well as inulin tolerance test showed characteristic pattern of concentration curves. Chronically serotonin-treated rats showed increased insulin sensitivity and a little improved glucose tolerance than the control littermates. Possible role of serotonin in carbohydrate metabolism was discussed in conjunction with several reports by other investigators.

1 0 0 0 OA ネガティブな切迫性および刺激欲求が青年の自己破壊的行動欲求に及ぼす影響

- 著者

- 松木 太郎 齊藤 誠一

- 出版者

- 日本青年心理学会

- 雑誌

- 青年心理学研究 (ISSN:09153349)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.17-28, 2017-08-28 (Released:2017-09-11)

- 参考文献数

- 57

- 被引用文献数

- 3

The purpose of this study was to develop the Negative Urgency Scale for Japanese adolescents, and to examine the influence of negative urgency and sensation seeking on adolescent desires for self-destructive behaviors (self-injury and risk taking behavior). Participants included 304 undergraduate and graduate students. The reliability of the scale was verified based on its internal consistency, while its concurrent validity was tested based on its correlation with physical and verbal aggression. In males, a hierarchical multiple regression analysis indicated that both negative urgency and sensation seeking were positively correlated with the desire to engage in both self-destructive behaviors. Furthermore, the score on the desire for self-injury was higher when the scores on negative urgency and sensation seeking were higher. In females, negative urgency was positively correlated with desire for self-injury, and sensation seeking was positively correlated with desire for engaging in risk taking behavior. However, the interaction between negative urgency and sensation seeking was not evident in females.

1 0 0 0 日本周辺海域の深海底生性軟骨魚類相および動物地理

- 著者

- 仲谷 一宏 白井 滋

- 出版者

- The Ichthyological Society of Japan

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.37-48, 1992

1978年から3年間, 沖縄舟状海盆, 九州-パラオ海嶺, 茨城県から青森県に至る本州北部太平洋の陸棚斜面 ("東北沖") および北海道のオホーツク海陸棚斜面 ("オホーツク沖") において大規模な深海魚類調査が実施された.<BR>この中で著者らは軟骨魚類の分類を担当し, 水深200-1, 520mで行われた584回のトロール漁獲物から61種の深海底生性軟骨魚類を確認した.また, これら4調査海域に加え, 尾形他 (1973) による日本海でのトロール結果を含めて軟骨魚類相を検討した結果, 各々の海域が極めて特徴的な深海底生性軟骨魚類相を有することが判明した.沖縄舟状海盆は非常に多様性に富んだ海域で, 多くの分類群に含まれる37種が出現し, 中でもツノザメ科, トラザメ科, ガンギエイ科 (ガンギエイ属) の種が優占した.九州-パラオ海嶺には10種が出現し, その構成は比較的単純で, ツノザメ科の種が多く, ガンギエイ科やギンザメ目の種は出現しなかった.東北沖では18種の比較的多様な軟骨魚類が出現し, ガンギエイ科 (ソコガンギエイ属) の種が最も多く, ツノザメ科の種がこれに次いだ.オホーツク沖では軟骨魚類の構成は単純で, 2科9種が見られ, その大部分がガンギエイ科 (ソコガンギエイ属) の種であった.日本海で見られた深海底生性軟骨魚類はガンギエイ科 (ソコガンギエイ属) のドブカスベ1種で, 他の海域に比較して極めて貧弱な軟骨魚類相であることを再確認した.<BR>これらの深海底生性軟骨魚類の分布は琉球海溝等の超深海や対馬海峡等の浅海域の存在により大きな影響を受けているものと考えられる.また, 多くの種が出現した分類群について日本周辺での分布の特徴を調査した結果, 伊豆半島から南下する巨大な七島・硫黄島海嶺が深海底生性軟骨魚類の分布に大きな影響を与えているものと考えられた.すなわち, 中浅海部を黒潮で覆われた七島・硫黄島海嶺は, 特に北方産の深海底生性軟骨魚類の多くにとって越え難い障壁となっており, さらに, 北方深海底生性の魚類一般についてもこの考えを拡大できる可能性が示唆された.

1 0 0 0 IR 『朗詠要抄 因空本』考

- 著者

- 青柳 隆志

- 出版者

- 筑波大学国語国文学会

- 雑誌

- 日本語と日本文学 (ISSN:02856352)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.31-40, 1993-10-20

消化管におけるGABAの作用を生体位(丸ごと)イヌの小腸で検討したところ、摘出小腸を用いて得られた結果と同様にGABA-B受容体を介した反応に加えてGABA-A受容体を介した反応も見られたが、総合的にはGABA-B受容体を介した反応が優勢で、結果としてGABAは消化管のコリン作動性神経からのアセチルコリン(ACh)の遊離を抑制して腸管運動を低下させた。GABA-B受容体拮抗物質でACh遊離の促進して腸管運動が亢進した結果も得られ、生体では、GABA-B受容体が優勢に作動していることが明らかになった(論文1と2)。GABA受容体のうちGABA-B受容体はG蛋白質と共役する受容体である。他のG蛋白質共役型受容体とは異なり、ヘテロ二量体(GABA-B1サブユニットとGABA-B2サブユニット)を形成してはじめて受容体機能を発揮する。GABA-B1サブユニットにはGABAの結合部位が存在し、7種類のタイプがある。GABA-B2サブユニットはG蛋白質との共役部が存在し、1種類のみである。腸管におけるGABA-B受容体の形態を検討した。RT-PCR法でこれらサブユニットのメッセンジャーの存在を調べたところ、GABA-B1とGABA-B2の両サブユニットともにイヌ、ヒトの腸管に存在し、GABA-B1サブユニットではGABA-B1dをのぞくGABA-B1aからGABA-B1gまでの6種類のサブタイプが存在していることが明らかになった(論文3)。かくして、腸管においてGABA-B受容体はヘテロ二量体として存在するものと想定される。GABA-B2受容体がヘテロ二量体を形成し、存在しているのか否かを、二つの発現系、すなわちアフリカツメガエルの卵母細胞とハムスター腎細胞(BHK細胞)を用いて検討した。(1)GABA-B1あるいはGABA-B2のサブユニットをそれぞれ単独に発現した卵母細胞ではGABA-B受容体としての機能を表現することがなかったが、両サブユニットが共発現した卵母細胞ではGABA-B受容体としての機能を表現した(論文4)。(2)2種類の蛍光蛋白標識とそれぞれのサブユニットとの複合体を作成し、BHK細胞に導入、発現させ、共焦点レーザー顕微鏡で観察したところ、GABA-B2サブユニットにG蛋白質が共役していること、GABA-B1aサブユニットはGABA-B2サブユニットと複合体を形成していることを形態学的にも証明できた(論文4)。GABA-B2サブユニットと組み合わせた7種類のGABA-B1サブユニットの性質を検討したところ、GABA-B受容体機能の強さは、1a=1b>1c>1dの順であった(論文投稿中)。また、ヒト食道下部括約筋においても、GABA-B1とGABA-B2の両サブユニットが蛋白質として存在することが判った。二重免疫染色法で食道下部括約筋に分布する神経細胞膜上に両サブユニットが二量体として存在することを見出した(論文投稿中)ので、GABA-B受容体作用薬を逆流性食道炎の治療薬として応用できるものと考えられる。以上の成果から、GABA-B受容体作用薬の消化管運動機能改善薬への用途について、その可能性大であることが明らかになった。GABA-B1サブユニットの組織特異性の解析によって、消化管選択的GABA-B受容体作用薬の創製が可能になる。

1 0 0 0 IR 「ルドゥスの発見」ホモ・ルーデンス論考

- 著者

- 高橋 潤二郎

- 出版者

- 慶應義塾経済学会

- 雑誌

- 三田学会雑誌 (ISSN:00266760)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.2, pp.168(44)-192(68), 1984-06

青沼吉松教授退任記念特集号

1 0 0 0 OA 流星電波観測システムの低価格化および小型化への取り組み

- 著者

- 小山 幸伸 宮成 祐輔 上地 海斗 菊山 幸裕

- 出版者

- 近畿大学工業高等専門学校

- 雑誌

- 近畿大学工業高等専門学校研究紀要 = Research reports Kindai University Technical College (ISSN:18824374)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.33-36, 2020-03-15

We are working on the construction of meteor radio observation system that has the potential to help in estimating ionospheric conductivity. Prior to the future high density of the meteor radio observation network, we aim to reduce the price and size of the system. We confirmed that the conventional observation system by using a Windows PC and a general-purpose wide band receiver can be replaced with a Raspberry Pi 4 and a demodulator that supports a USB 2.0 interface. As a result, the prospect of lowering the price was established. In addition, the large Yagi antenna was replaced with a handmade small magnetic loop antenna, and the prospect of miniaturization was established.

- 著者

- 堀内 清治

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会研究報告. 九州支部. 2, 計画系

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.505-508, 1982-03

1 0 0 0 OA メカナムホイールを使用したロボットの段差踏破

- 著者

- 米田 完 青山 雅規 浦 広幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本設計工学会

- 雑誌

- 設計工学 (ISSN:09192948)

- 巻号頁・発行日

- pp.2018.2833, (Released:2020-01-23)

- 参考文献数

- 25

An omnidirectional mobile vehicle created with Mecanum wheels does not easily negotiate stepped terrain, because the small slanted freely moving wheels in the Mecanum wheel rotate at the step edge and cannot obtain a grip sufficient for climbing. We developed two types of driving wheel mechanisms based on the Mecanum wheel. One is a hybrid that combines a larger grouser wheel with a smaller Mecanum wheel with a synchronized peripheral velocity and vertically adjustable central shaft. The other comprises a split Mecanum wheel where the halves shift back and forth. The radius of the grouser wheel hybrid must be carefully designed so that the grouser can produce an adequate grip at a low position for reliable transition to the frictional grip of the Mecanum wheel. Similarly, for the split Mecanum wheel, the horizontal shift distance must be carefully determined so that the grip of the edge of one half is maintained until an adequate grip can be obtained by the other half of the wheel. Experimental robots were built with Mecanum wheels 152mm in diameter to demonstrate both wheel types. These robots showed good performance by negotiating a 100mm step (grouser type) and a 70mm step (split type).

1 0 0 0 OA 口腔にかかわるQOL評価質問票 (OHIP) の翻訳等価性の検討

- 著者

- 中居 伸行 貞森 紳丞 河村 誠 笹原 妃佐子 濱田 泰三

- 出版者

- 社団法人 日本補綴歯科学会

- 雑誌

- 日本補綴歯科学会雑誌 (ISSN:03895386)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.163-172, 2004-04-10 (Released:2010-08-10)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 7 9

目的: Oral Health Impact Profile (OHIP) はオーストラリアで開発された口腔QOLの評価法であり, 近年では, ほかの国々でも徐々に使用され始めている. 今回われわれは, OHIPの原版 (英語版) を日本語に翻訳し, 日本での使用の妥当性を確認した。方法: 本研究は2力国語に通じたもの (39名) を対象に, 原版と邦訳版の回答を比較・検討した. OHIPの翻訳の妥当性は項目ごとの一致率とλ係数 (対象性評価の指標) によって分析した.結果: 尺度ごとの平均一致率はそれぞれ, 「機能的な問題」75%, 「痛み」76%, 「不快感」69%, 「身体的困りごと」79%, 「心理的困りごと] 77%, 「社会的困りごと」90%, 「ハンディキャップ」85%であった. 全49項目中41項目は0.4以上のλ係数を有し, 高い一致性が認められた. 上記7尺度のα信頼性係数は, 原版では0.76-0.90, 翻訳版では0.77-0.89にあり, 日英両版の尺度の内的妥当性が変わらないことが示唆された. 日英両版における7尺度のSpearmanの順位相関係数は0.83-0.92 (p<0.001) で, 優位な相関性を示した.結論: 日本語版OHIPは, このように高い信頼性と翻訳の妥当性を有することから, 日英の2言語間で使用可能であることが示唆された.

- 著者

- 新田 米子 志水 暎子 小川 裕子 神川 康子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.67, 2015

<br><br>目的 高齢の親世帯と子世帯間の居住距離に着目し、親子双方が安心・満足できる住み方を探ることをねらいとし、本報では、将来子世帯が親世帯側への同居や近居を希望する場合の住み替えを促す要件について明らかにしようとするものである。<br><br>方法 中部・北陸地方における親子の居住関係の動向「その1」と同一のデータ(n=411)を用いて分析を行っている。調査方法は「その1」に準ずる。<br><br>結果 現在親と別居の子世帯において、今後親が病弱になった時の住み方ついては、半数強が「わからない」状態であるが、「現在と同距離で別居」や「自分の家での同居か近居」の希望がやや多く、「親の家で同居」または「親の家の近くで住む」とする世帯は1割強にとどまる。結婚後20年未満で現在の住み方に至る世帯が多く、20年以上経過すると住み替えがかなり減少する傾向が認められる。親側への移転を望む場合の居住距離は、「近居・片道15分未満」、「隣居」、「同居」の順となる。親側への住み替えにあたって問題となることは、「親の世話の負担」をあげる人が「住宅購入費」、「住宅探し」に比較しやや多い。さらに、移転するにあたって国・自治体・第三者機関等に期待する支援内容は、「親の世話・介護にあたっている人たちの交流の場の提供」、「介護・介護予防等に関する地域住民の活動を支援する場の提供」、「住宅建て替え費用に対する減税措置」などへの期待が少なくないことが明らかとなった。

- 著者

- 北島 正章 原本 英司

- 出版者

- 日本水環境学会 ; 1992-

- 雑誌

- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.12, pp.413-416, 2020-12

- 出版者

- 日経BP

- 雑誌

- 日経ニューメディア = Nikkei new media (ISSN:02885026)

- 巻号頁・発行日

- no.1735, pp.2-3, 2020-12-28

WOWOWは自社で展開する動画配信サービスを2021年1月13日に刷新する。現在は加入者限定の動画配信サービス「WOWOWメンバーズオンデマンド」を展開しているが、同サービスを進化させる形で同日に「WOWOWオンデマンド」を開始する。WOWOWオンデマンドでは、BS放送の受信…

- 著者

- 南部 さおり

- 出版者

- 日本体育大学

- 雑誌

- 日本体育大学紀要 (ISSN:02850613)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.113-121, 2019-03-30

This incident is the case that a male junior high school student was choked (a judo technique called “shime-waza”) and lost consciousness (a state called “ochi”) by a coach in a private judo school. But then he was inflicted corporal punishment using the technique by the coach on the grounds that he was supposed to have broken the rule that chokehold against under age was prohibited in the school. He lost unconscious twice by the chokeholds. He and his parents took the coach to the Fukuoka District Court and claimed for damage by the illegal act. The Court judged that the way of instruction using chokehold was inappropriate and declared the act of the defendant illegal. And the Fukuoka High Court supported this judgment. After that, All-Japan Judo Federation notified officially that choking was regarded as an act of violence. It is now essential for all judo concerned to understand the risk of losing consciousness by chokehold.

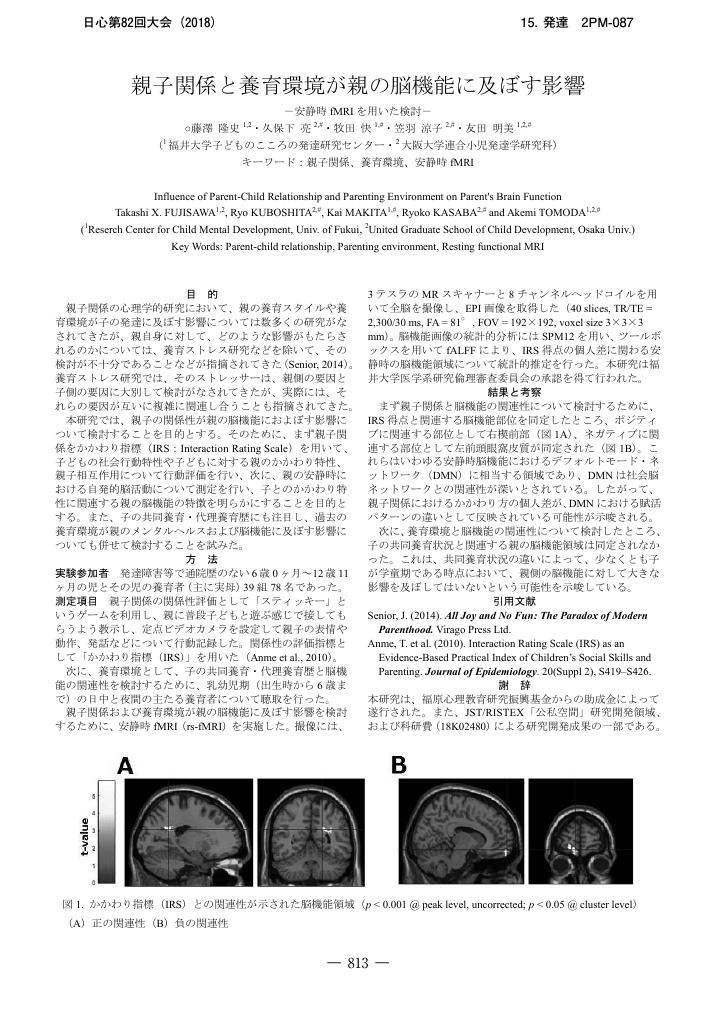

1 0 0 0 OA 親子関係と養育環境が親の脳機能に及ぼす影響

- 著者

- 藤澤 隆史 久保下 亮 牧田 快 笠羽 涼子 友田 明美

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第82回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2PM-087, 2018-09-25 (Released:2019-07-19)

1 0 0 0 OA 『歴史としての生命-自己・非自己循環理論の構築-』への誘い

- 著者

- 村瀬 雅俊

- 出版者

- 物性研究刊行会

- 雑誌

- 物性研究 (ISSN:05252997)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.6, pp.1012-1024, 2000-03-20

この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。