- 著者

- 三輪 律江 藤岡 泰寛 田村 明弘

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.38.3, pp.127-132, 2003-10-25 (Released:2017-10-01)

- 参考文献数

- 11

本研究は横浜市保土ヶ谷区内の既成市街地における子ども活動環境調査により、活動相手別、平日・土曜日の子どもの活動環境の実態把握および子どもの活動環境の受け皿になるべき都市計画的な在り方について考察を行った。子どもの活動環境は平日は友達と「公園」を中心に分散的に、土曜日は友達と「公園」「学校」、大人(親)と「商店街やお店」「その他」での買い物などに集中していることが明らかになった。いわゆる「あそび場」とはほど遠いとされる「商店街やお店」のような空間での子どもの活動環境が浮き彫りにされたことは、地域での子どもの活動を大人全体で見守りそれを許容するまちづくりや地域施設整備を目指す上で、重要な知見が得られたものといえる。

1 0 0 0 OA 若年女性における月経随伴症状と関連要因がQOLへ及ぼす影響

- 著者

- 甲斐村 美智子 上田 公代

- 出版者

- 一般社団法人 日本女性心身医学会

- 雑誌

- 女性心身医学 (ISSN:13452894)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.412-421, 2014-03-30 (Released:2017-01-26)

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は,若年女性における月経随伴症状と関連要因がQOLに及ぼす影響について,因果モデルを用いて構造的に明らかにすることである.2012年4月〜12月,熊本市と隣接市の看護系及び非看護系の4年制大学5校に在籍する1,215名の女子学生を対象に,無記名式自記式質問紙調査を実施した.その結果,月経随伴症状を軽減させる要因は肯定的月経観と健康的生活習慣であり,増強させる要因は効果的ではない症状対処行動であった.月経随伴症状はQOLを低下させる要因であり,向上させる要因は健康的生活習慣,自己効力感,ストレス対処行動であった.生活習慣,自己効力感,ストレス対処行動はQOLへ直接関連しているだけでなく,月経随伴症状を介した間接的な関連も示されたことから,月経随伴症状を軽減しQOLを向上させるためには,生活習慣を整えるとともに自己効力感,ストレス対処行動に焦点を当てた支援が有効であることが示唆された.特に生活習慣は月経随伴症状,QOLの両者に直接関連していることから,重要だと考える.

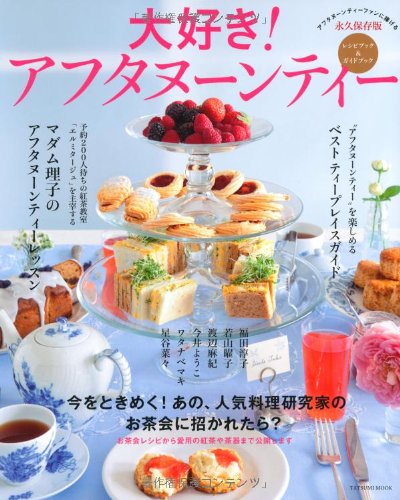

1 0 0 0 大好き!アフタヌーンティー

- 出版者

- 辰巳出版

- 巻号頁・発行日

- 2014

1 0 0 0 井上員男展 : 「版画平家物語」の世界へ

1 0 0 0 量子の"開かずの間"をのぞき見る (特集 量子力学の実像に迫る)

1 0 0 0 OA 日本語の起源

- 著者

- 村山 七郎

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.249-261, 1971-03-31 (Released:2018-03-27)

1 0 0 0 OA マイケルソン・モーリーの実験の論理的考察

- 著者

- 小竹 秀典

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 73.2 (ISSN:21890803)

- 巻号頁・発行日

- pp.2731, 2018 (Released:2019-10-28)

- 著者

- 李 殷松 鄭 然吉 荒木 真 福井 豊

- 出版者

- 日本卵子学会

- 雑誌

- 日本哺乳動物卵子学会誌 (ISSN:13417738)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.19-23, 1996

- 被引用文献数

- 6 3

ウシ血清アルブミンを含む合成卵管培養液(SOFM)に添加したヒトまたはマウス白血病抑制因子(leukemia inhibitory factor; LIF)が単一または集団培養したウシ桑実胚の体外発育に及ぼす影響およびLIFの最適添加用量について検討した.ウシ未成熟卵子を体外成熟,30時間体外受精後2~4細胞期へ分割した受精卵を体外培養し,受精後124時間目に桑実胚を回収した.桑実胚は0(対照区),500,1,000,2,000,4,000または6,000 U/mlのヒトまたはマウスLIFを添加したSOFMを用い,単一(1個/30 <i>μ</i>l microdrop)または集団(4~5個/30 <i>μ</i>l microdrop)培養した.その結果,集団培養は単一培養に比べ孵化胚盤胞への発生率が有意に(p<0.01)増加した.ヒトおよびマウスLIFは単一培養した桑実胚の孵化胚盤胞への発生率を有意に増加させたが(p<0.05),集団培養では有意な発育効果がみられなかった.マウスLIFでは1,000 U/mlが最も高い拡張および孵化胚盤胞への発生率を示したが(p<0.05),ヒトLIFでは500~6,000 U/mlの添加用量による発生率には有意差がみられなかった.以上の結果より,受精卵の集団培養は単一培養に比べ胚発育に効果的であり,SOFMに添加したヒトまたはマウスLIFは単一培養したウシ桑実胚の孵化胚盤胞への発育を改善することが示唆された.

- 著者

- 片桐 圭子

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 (ISSN:09150900)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.230-184, 1993-09-30

ペリー提督が、それまで200年間鎖国を続けていた我々の国、日本を訪れ、そのドアを叩いたとき、『ニューヨーク・タイムズ』はすでに日本を見つめるための窓を大きく開いていた。(同紙は、日本国内のあらゆることに関心を持っており、)今、我々はその記事から、史実を知るのみではなく、わが国にたいする同紙の考え方をも読み取ることができる。当時、近代国家・国際国家へと変わろうとしていた日本にたいする認識を、である。

1 0 0 0 OA 底質浄化による水質の浄化について (その1)

- 著者

- 徳田 峯夫 佐藤 浩孝

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 海岸工学講演会論文集 (ISSN:02857308)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.609-612, 1979-11-05 (Released:2010-03-17)

1 0 0 0 OA ペーパークロマトグラフによるフェノール樹脂の研究

- 著者

- 瀬戸 正二

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子 (ISSN:04541138)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.9, pp.418-423,446, 1956-08-20 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 代数学演習 : 代数的整数論

- 著者

- 中川 仁 Jin Nakagawa

- 巻号頁・発行日

- pp.1-67, 2012-01-01

1 0 0 0 OA 白熱電球の歴史(<特集>白熱電球130年の歴史と将来(白熱電球は本当に不要か?))

- 著者

- 渕田 隆義 別所 誠

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.6, pp.308-317, 2010-06-01 (Released:2020-10-30)

- 被引用文献数

- 1

Incandescent lamps were invented approximately 130 years ago, and the most intelligent brains of the Europe, US, and Japan worked on incandescent lamp improvements and new product developments. As a result, incandescent lamps came to dominate mainstream illumination systems. Although new light sources such as fluorescent lamps have emerged since then, incandescent lamps have been used everywhere in the world to this day for the unique warm color of their light, and for the cozy feeling they create that people associate with candles and kerosene lamps. However, the 130 year history of incandescent lamps is now coming to an close, due to the significant mission of global warming prevention. From a historical perspective, we are now entering an era of innovation that arrives approximately once every 60 years. It is the dawn of an era of LED illumination that takes advantage of solid-state lighting, which is different from combustion- or electrical-discharge-based lighting. Brilliant researchers and engineers are now starting to work on improvements and refinements of LED lights, the same way their predecessors did 130 years ago. The world will soon be illuminated by the glow of LEDs. This article gives an overview of the history of the incandescent lamp in Japan, and introduces the history of various technologies that supported the development of incandescent lamps.

1 0 0 0 多様なクモ網を打破したクモヒメバチの多彩な産卵行動戦術

- 著者

- 髙須賀 圭三

- 出版者

- 一般社団法人 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.11-23, 2019

<p>クモの飼い殺し外部寄生というユニークな生態を獲得したクモヒメバチのクモに対する特異的な攻撃的産卵行動を概説した.いずれの種も,それぞれの寄主クモが作る網型に極めて特化した適応的行動(戦術)を有することが報告されている.クモヒメバチ全体で見ると非常に多彩な戦術が進化しているが,いずれもクモに気づかれないように(能動的接近型,突入型,待ち伏せ型),あるいは敵として認識されないように(攻撃的擬態型)行動しており,クモを狩る有剣類に見られるようなクモを追い立てて追跡するという戦術は知られていない.</p>

1 0 0 0 ニセクロスジギンポの体色変異個体を用いた掃除魚擬態の効果の検証

- 著者

- 佐藤 初 坂井 陽一 桑村 哲生

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- 2020

<p><i>Aspidontus taeniatus</i> (Blenniidae) mimics the bluestreak cleaner wrasse, <i>Labroides dimidiatus</i> in both shape and color. We found a small brownish color variant of <i>A. taeniatus</i>, which was suitable for testing the effect of mimicry. Comparison with the feeding behavior of typically-colored individuals indicated no significant differences between the two in feeding frequency (bites on tubeworm tentacles, boring-clam mantles, and fish fins), suggesting that coloration had no effect on such activity. It is likely that the abundant availability of the former two benthic foods on the study reef may have caused the very low frequency of fin biting, which may have resulted in no differences between the two color patterns.</p>

- 著者

- 福冨 雄一 越川 滋行

- 出版者

- 日本蚕糸学会

- 雑誌

- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.2, pp.95-102, 2018-08

昆虫の体表の模様には様々なパターンが存在している。それらのパターンには警告色や擬態,天敵に対する威嚇といった重要な機能を持つものがある。例えば,ハチの黄色と黒色の縞模様やナナホシテントウの翅の模様は,捕食者に対して危険である,または有毒であることを示して捕食を避ける警告色としての機能があると考えられている。また,スズメバチやアシナガバチで模様が似たパターンになっていたり,南米のドクチョウ属(Heliconius属)では毒のあるチョウ同士の翅の模様が類似したりしており,これらはミュラー型擬態としての機能があると考えられている。さらに,毒を持っていないトラカミキリがスズメバチに似た体表の模様を持っていたり,毒のないシロオビアゲハのある型では毒のあるベニモンアゲハと同じ翅の模様を持っていたりしており,これらはベイツ型擬態としての機能を持つと考えられている。チョウやカマキリをはじめ,様々な分類群の昆虫に見られる翅の眠状紋は,天敵を威嚇する機能があるという説もある。これらの多様なパターンはどのように進化してきたのだろうか。これまでに様々な昆虫を用いて模様形成メカニズムの研究がなされてきた。その背景には,模様という形質が平面上に展開されていて表現型の解析がしやすいという利点がある。そのため,昆虫の模様は形態進化の至近要因を研究する上で中心的な題材のひとつとなった。ショウジョウバエの腹部と翅の模様や,チョウの翅の模様などをはじめとして,様々な材料を用いた研究が行われてきた。その結果,模様形成をコントロールする遺伝子として,転写因子やシグナルリガンド(分泌因子)をコードする遺伝子が同定されてきた。また,それらの遺伝子のcis制御領域の解析が進められ,その領域における変異が模様の多様性を生み出すのではないかと考えられた。現在,模様が形成される場所や範囲,領域がどのように決定されるかについてのモデルが複数提唱されている。今後は模様が形成される場所や範囲,領域が決定される分子メカニズムを実験的に明らかにするべきであろう。本稿では,模様形成研究の現在までとこれからについて述べていきたい。昆虫の模様形成の仕組みを大きく二つのステップ,すなわち制御関係の上流にあたるパターン形成と,下流にあたる着色の形成に分けて考えるとすると,本稿では主に上流にあたるパターン形成に重点を置くことになる。

1 0 0 0 OA 全弓部置換手術におけるエレファントトランクの有用性

- 著者

- 田中 宏衞 光野 正孝 山村 光弘 良本 政章 福井 伸哉 辻家 紀子 梶山 哲也 宮本 裕治

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本血管外科学会

- 雑誌

- 日本血管外科学会雑誌 (ISSN:09186778)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.77-84, 2013-04-19 (Released:2013-04-25)

- 参考文献数

- 29

要 旨:遠位弓部大動脈瘤において遠位側吻合部が深い場合,および急性解離(AAD)に対する全弓部置換手術(TAR)の際には,elephant trunk(ET)を用いてきた.今回,その手術成績と対麻痺の発生,およびET周囲の血栓化からその有用性を検討した.【方法】2004~2012年に行ったTAR 122例のうち,ETを併用した40例.原因疾患は遠位弓部大動脈瘤27例,AAD 13例.2007年以降遠位弓部大動脈瘤全例(n=15)で術前CTにてAdamkiewicz動脈(AKA)を同定.【結果】全体の手術死亡1例(2.5%).ET長は平均11.4(7–22)cm.ET長と対麻痺の関連を検討したところ,15 cm以上の15例中4例(27%)に対麻痺を認め,12 cm以下の25例では対麻痺はなかった(p<0.01).AKAを同定温存した14例で対麻痺はなかった.遠位弓部大動脈瘤でET周囲の血栓化により一期的根治を期待した21例中16例(76.2%)で瘤は血栓化し縮小.AADではET長は7–10 cmで対麻痺はなく,13例中2例で完全に解離腔が消失,8例で平均T8まで血栓化.【結論】TAR+ETの手術成績は良好であった.遠位弓部大動脈瘤ではETにより瘤の血栓化が得られるが,その長さが15 cm以上で対麻痺の危険が高く,ET長の決定には充分な注意が必要である.よって,現在ではETによる瘤の血栓化を期待するのではなく計画的二期手術(hybrid手術)を基本方針としている.またAADではET長が7–10 cmで良好な血栓化が得られ,対麻痺もなかったことから妥当な長さであると考える.

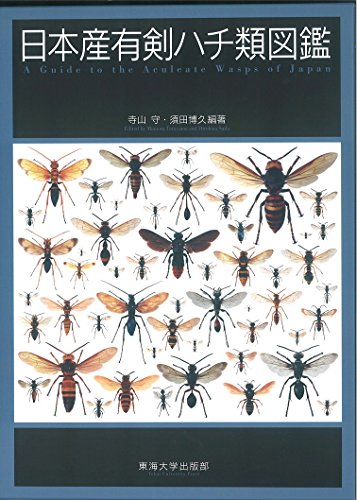

1 0 0 0 日本産有剣ハチ類図鑑

- 著者

- 寺山守 須田博久編著

- 出版者

- 東海大学出版部

- 巻号頁・発行日

- 2016

1 0 0 0 OA 入門講座

- 著者

- 志賀 周二郎 喜多 晋一郎

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子 (ISSN:04541138)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.7, pp.540-545, 1981-07-01 (Released:2011-09-21)

- 参考文献数

- 61

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 機能エリートの地位特質 パーソニアンモデルによる歴代閣僚及び財閥エリートの比較分析

- 著者

- 波平 勇夫

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.121-134,en205, 1974-11-01 (Released:2011-03-18)

This study reanalyzed the data used for the writer's doctoral dissertation which was submitted to New York University. On the basis of Parson's theory on social structure and Keller's theory on functional elites, this study attempted to investigate two major elite groups of Japan-cabinet ministers and Zaibatsu leaders. The. former included the ministers between the first Ito cabinet (1885) and the second Sato cabinet (1970); the latter included the top leaders of four major zaibatsu enterprises-Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, and Yasudaat six points in time: 1922, 1929, 1937, 1945, 1955, and 1966.The research problems were: (a) Are there any changes in the status characteristics of cabinet ministers and Zaibatsu leaders before and after the end of World War II?(b) Are there any differences in the status characteristics between cabinet ministers and Zaibatsu leaders? (c) Are there any differences between those two elite groups in the degree of change in the status characteristics?From the theories stated above, the following hypotheses were derived: (a) Cabinet ministers and Zaibatsu leaders after World War II will be more universalistic-achievement oriented than those ministers and leaders before the end of the War; (b) Cabinet ministers will be more particularistic-ascription oriented than Zaibatsu leaders; (c) The degreeof change in the characteristics of elite status will be greater in the case of cabinet ministers than in the case of Zaibatsu leaders.The results confirmed the first two hypotheses but not the last one. Though this study was limited in the scope of samples and the nature of data sources, it may be concluded that (a) status characteristics of Japanese elites have changed between the pre- and the post-War periods from more particularistic-ascription oriented to more universalistic-achievement oriented and (b) political elites aremore particularistic-ascription oriented than business elites.