- 著者

- 孫 佳茹

- 出版者

- 早稲田大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院教育学研究科紀要 別冊 (ISSN:13402218)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.33-41, 2010

1 0 0 0 二重過程理論

- 著者

- 金子 充

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.163-175, 2014

<p>本稿は,二重過程理論の理論研究に焦点を当て,概観することで,現在提示されている各理論を整理し,将来需要のある研究課題を抽出することを目的とする。本稿では,二重過程理論の研究を,1)説得(態度変容),2)推論,3)セルフ・コントロール,4)統合型の観点から整理した。加えて,これらの研究に対する批判についても整理した。その結果,二重過程理論は,コンセンサスを得られていることが少なく,さらなる理論の精緻化が必要であるが明らかにされた。</p>

- 著者

- 岩間 一弘

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.67-70, 2019

1 0 0 0 IR 岩塚製菓の財務政策と中國旺旺

- 著者

- 齋藤 達弘 Tatsuhiro Saito

- 出版者

- 福知山公立大学

- 雑誌

- 福知山公立大学研究紀要 = Fukuchiyama journal of research : journal of the University of Fukuchiyama (ISSN:24327662)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.29-55, 2019

この論文の目的は,新潟県長岡市に本社を置く岩塚製菓株式会社(以下,岩塚製菓)が,1990 年から2018 年までの29 年間,どのように企業成長をファイナンスしてきたのかを検証し,その財務政策を考察することにある.岩塚製菓が資産として保有する中國旺旺控股有限公司(Want Want ChinaHoldings Ltd.)の株式時価評価は,2014 年には900 億円を超え,岩塚製菓の株式時価総額のおよそ3 倍になった.しかし,それは必ずしも財務政策の結果とはいえない.その倍率は2018 年には2 倍弱になっているが,資産として保有する株式の時価総額が株式を保有する企業の時価総額よりも大きいという上場企業として異常な状態にあることに変わりはない.中國旺旺控股有限公司の株式は,その一部を売却することにより利益とキャッシュ・フローを得る手段になっている.岩塚製菓の市場評価が中國旺旺控股有限公司の株式評価に大きく左右される異常な状態を解消する手段の一つはMBO(Management Buyout)による非公開化であると考える.

1 0 0 0 IR 地域特産品のブランディングに関する考察--和歌山県下の特産食品ブランディングの現状と課題

- 著者

- 松谷 真紀

- 出版者

- 和歌山大学

- 雑誌

- 観光学 (ISSN:21852332)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.37-44, 2010-12

1 0 0 0 IR 教育と研究の歩み40年を省みて (森重敏教授退官記念号)

- 著者

- 森 重敏

- 出版者

- 東京都立大学人文学部

- 雑誌

- 人文学報 (ISSN:03868729)

- 巻号頁・発行日

- no.150, pp.p25-32, 1981-03

1 0 0 0 IR 家族関係に関する基礎研究--父-母-子関係と子どものパ-ソナリティ

- 著者

- 森 重敏

- 出版者

- 東京都立大学人文学部

- 雑誌

- 人文学報 (ISSN:03868729)

- 巻号頁・発行日

- no.99, pp.p1-37, 1974-03

1 0 0 0 OA 小・中学生における対人交渉方略の発達及び適応感との関連

- 著者

- 山岸 明子

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.163-172, 1998-06-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的はセルマン理論に基づいて対人交渉方略 (INS) の質問紙を作成し, その発達的変化, 及びINSと学校での適応感との関連を, 性差からの観点を中心に検討することである。172名の小学4年生, 273名の6年生, 117名の中学3年生, 67名の大学生に対し質問紙調査が行われ, 対人的葛藤を解決するのに9種類のINSをどの位使うか, また学校での生活についてどう感じているかについて回答を求めた。主な結果は次の通り。1) INSのレベルに関しては, 女子の方が男子より進んでいた。2) 低レベルにおいては, 男子は他者変化志向, 女子は自己変化志向の得点が高かった。3) 男子ではINSレベルと学校での適応感との間に正の相関が見られ, セルマン理論に合致していた。その傾向は特に6年生で顕著だった。4) 女子では小6から中3にかけて, 他者変化志向の減少と自己変化志向の上昇が見られた。またINSレベルと適応感との関連は, 小6では男子と同様な関連が見られたのに対し, 中3では全く異なっていた。

1 0 0 0 OA Karl Pearsonの「科学の文法」と漱石への影響

- 著者

- 椿 広計

- 出版者

- 横断型基幹科学技術研究団体連合(横幹連合)

- 雑誌

- 横幹連合コンファレンス予稿集 第2回横幹連合コンファレンス

- 巻号頁・発行日

- pp.49, 2007 (Released:2008-11-27)

Karl Pearsonの科学の文法は,近代計量諸科学発展の横断的原動力であった.我が国では,ロンドン留学自体の夏目漱石に与えた影響は大きく,彼独自の文学論を創生することになった.本講演は,この歴史的経緯を諸文献などで明らかにする.

- 著者

- 岸田 芳朗 陳 少峰 陳 亮 張 培華 丘 栄偉

- 出版者

- 岡山大学農学部

- 雑誌

- 岡山大学農学部センター報告 (ISSN:09108742)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.16-19, 2006-12

農薬と化学肥料を使用しない有機農業のひとつとして合鴨農法(合鴨;アイガモ・アヒルなど水禽類)が、日本国内で普及し始めて16年を経過した。この農業生産システムは水田内における草や虫の生物相を、そして、水稲の株間の未利用空間を、それぞれ農業資源として位置づけたところに大きな特徴がある。すなわち、この農法は水田内を水禽類の飼育の場としてとらえ、これまで農薬によって駆除してきた草や虫を雑食性である鴨の補助飼料をし、排せつされる糞尿を化学肥料の代わりに活用しながら、米と鴨肉を同時に生産する総合技術である。

1 0 0 0 アイガモ農法が水田の生物相および水質環境に及ぼす影響

- 著者

- 山田 浩之 河崎 昇司 矢沢 正士

- 出版者

- 一般社団法人 環境情報科学センター

- 雑誌

- 環境情報科学論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.495-500, 2004

本研究は、水生生物の多様度・現存量および水質に着目して、アイガモ農法が採用されている水田の現状を把握し、さらに、慣行農法が採用されている水田との比較によって、アイガモ農法が水田の生物相や水質に及ぼす影響について検討した。その結果、水質に関しては、アイガモの移動に伴う水田土壌の巻上げや攪拌による懸濁物質やリンの増加、糞尿によるアンモニア態窒素の増加とその硝化による硝酸態窒素の増加が生じるという特徴があった。いっぽう、生物相に関しては、アイガモ農法水田で生物相の種数および固体数が低下する傾向があり、水田生態系を構成する生物相の多様度や現存量の低下が懸念された。

1 0 0 0 小設問形式を採用した学習課題の改善

- 著者

- 齋藤 智世

- 出版者

- 情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告. 情報システムと社会環境研究報告 (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, pp.A1-A8, 2010-09-13

- 参考文献数

- 12

レポート作成時の負担 (テーマや調べ方を決定する,情報を整理してレポートの構成を考える) を減らして,スモールステップを意識した小設問形式の課題に取り組ませると,レポート作成が苦手な学生でも課題に取り組むことができることがわかった.調査内容を広範囲にすることや,座学で学んだことを実社会のコンテンツで確認するような調査活動を課題に設定すると,理解・知識・考えを深めることができることがわかった.Students can be supported in preparing assignments by reducing their load (such as by deciding the themes and methods of investigation and considering the composition of reports by sorting information) and by working on small tasked-based assignments with small steps in mind. Students can increase their understanding, knowledge, and thinking by broadening the scope of investigation or by selecting a real-world investigation based on what they studied at school.

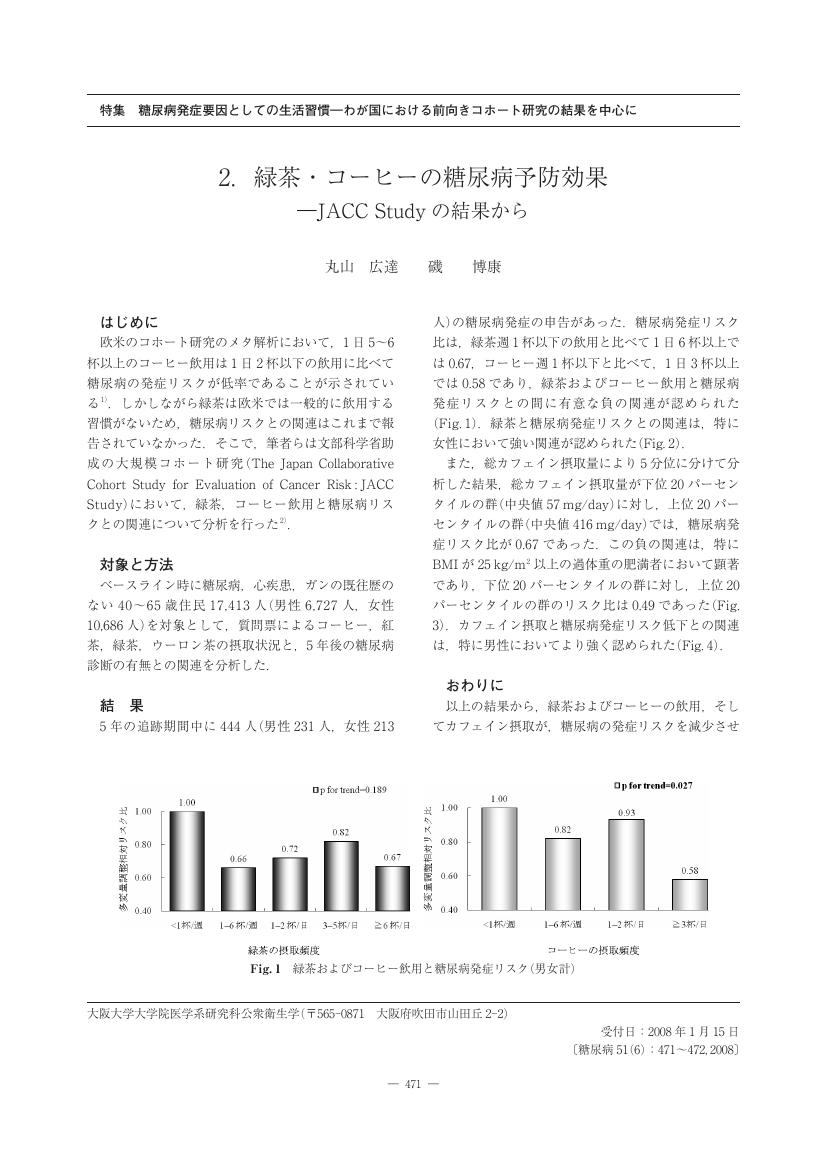

1 0 0 0 OA 2. 緑茶・コーヒーの糖尿病予防効果

- 著者

- 丸山 広達 磯 博康

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.6, pp.471-472, 2008 (Released:2009-05-20)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 IR 願海編著・冷泉為恭画『仏頂尊勝陀羅尼明験録』

- 著者

- 日並 彩乃

- 出版者

- 関西大学東西学術研究所

- 雑誌

- 関西大学東西学術研究所紀要 = Bulletin of the Institute of Oriental and Occidental Studies, Kansai University (ISSN:02878151)

- 巻号頁・発行日

- no.52, pp.85-105, 2019-04

This paper introduces the "Buccho-Sonshodarani-Meigenroku," which was written by Gankai (1823-1873) and illustrated by Reizei-Tamechika (1823-1864). This book aimed at a propagation of vikiraṇoṣṇīṣa by telling the Darani stories of the past and present facts. Tamechika tried to restore the Yamato-e (traditional Japanese-style painting) in the late Edo period. This was published in 1854; that is, it is a work of the period when Tamechika met Gankai, and it should be considered at the forefront of a project memorializing Gankai's completion of "The 1000 Day Circumambulation" which is Penance of Tendai sect.

1 0 0 0 OA 東亜同文書院大学呉羽分校顛末 ー海を渡れなかった書院生たち―

- 著者

- 池上 貞一

- 出版者

- 愛知大学東亜同文書院大学記念センター

- 雑誌

- 同文書院記念報 (ISSN:21887950)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.4-51, 2008-03-31

- 著者

- Stefano M. CANDURA Emanuela PETTENUZZO Claudia NEGRI Alessia GALLOZZI Fabrizio SCAFA

- 出版者

- National Institute of Occupational Safety and Health

- 雑誌

- Industrial Health (ISSN:00198366)

- 巻号頁・発行日

- pp.2020-0079, (Released:2020-07-11)

- 被引用文献数

- 2

Post-traumatic stress disorder (PTSD) may arise after events involving a risk to physical integrity or to life, one’s own or that of others. It is characterized by intrusive symptoms, avoidance behaviors, and hyper-excitability. Outside certain categories (e.g., military and police), the syndrome is rarely described in the occupational setting. We report here five unusual cases of work-related PTSD, diagnosed with an interdisciplinary protocol (occupational health visit, psychiatric interview, psychological counselling and testing): (1) a 51 yr-old woman who had undergone three armed robbery attempts while working in a peripheral post office; (2) a 53 yr-old maintenance workman who had suffered serious burns on the job; (3) a 33 yr-old beauty center receptionist after sexual harassment and stalking by her male employer; (4) a 57 yr-old male psychiatrist assaulted by a psychotic outpatient; (5) a 40 yr-old woman, sales manager in a shoe store, after physical aggression by a thief. All patients required psychiatric help and pharmacological treatment, with difficulty of varying degrees in resuming work. We conclude that PTSD can develop even in professional categories generally considered to be at low risk. In such cases, a correct interdisciplinary diagnostic approach is fundamental for addressing therapy and for medico-legal actions.

1 0 0 0 OA 北原次郎太著 『アイヌの祭具 イナウの研究』

- 著者

- 関口 由彦

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.1, pp.101-104, 2017 (Released:2018-03-15)

- 著者

- 鈴木 建治

- 出版者

- 北海道大学大学院文学研究科北方研究教育センター

- 雑誌

- 北方人文研究 (ISSN:1882773X)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.29-44, 2010-03-31

It is thought that the Soviet archaeology which continued from 1917 to 1991 is divided into two features. One is the research of local cultural history and another is the research of human social history. In the Soviet archaeology, the most important point is that the historical view of Marcus Leninism dogma existed until the collapse of the Soviet Union. The examination of the history of the Soviet archaeology to which "archaeology" and "national ideology" related serves as the cause which archaeologist itself recognizes about the danger which exists in archaeology. In this paper, the Soviet archaeology in the 1920s and 1930s is divided into three periods: 1) from after a revolution to 1928, 2) 1929-1933, 3) after 1934. And I examine the formation process of Marxism-Leninism in the Soviet archaeology.

1 0 0 0 OA 原子・分子・光科学

- 著者

- 渡辺 信一

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.11, pp.62-65, 2003-11-01 (Released:2009-12-21)

1 0 0 0 IR パット・ブキャナン『西洋の死』とトランプ主義の起源 ―文化戦争とパレオコンの思想―

- 著者

- 西岡 達裕

- 雑誌

- 国際学研究 = International studies (ISSN:21859779)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.1-14, 2020-03-20