3 0 0 0 OA 脳卒中片麻痺症患者の麻痺側上肢に対する理学療法

- 著者

- 大沼 俊博 渡邊 裕文 蔦谷 星子 三好 裕子 山口 剛司 鈴木 俊明

- 出版者

- 関西理学療法学会

- 雑誌

- 関西理学療法 (ISSN:13469606)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.103-107, 2002 (Released:2005-05-21)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

To evaluate of sustained elevation of a paralyzed superior limb, we performed physical therapy for the limb in a patient with postapoplectic hemiplegia. During the physical therapy, sustained elevation of the paralyzed superior limb was achieved by activating muscle groups in the lower trunk and gluteal region controlled by the corticoreticular spinal tract, and by accelerating continuation of associated righting reflex. These findings suggest that postural adjustment of the body center and proximal extremities is required in hemiplegic patients to achieve functional improvement of a paralyzed superior limb.

3 0 0 0 OA 外国人による日本酒の紹介 (II)

- 著者

- 吉田 元

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.2, pp.140-146, 1993-02-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 16

3 0 0 0 OA アルコールゲル擦式手指消毒薬の殺菌効果の検討

- 著者

- 茅野 崇 鈴木 理恵 新谷 良澄 吉田 敦 奥住 捷子 森屋 恭爾 木村 哲

- 出版者

- Japanese Society of Environmental Infections

- 雑誌

- 環境感染 (ISSN:09183337)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.81-84, 2005-06-15 (Released:2010-07-21)

- 参考文献数

- 19

病院感染対策には手洗いおよび手指消毒が基本かつ重要である. 近年のアルコールゲル擦式手指消毒薬 (ゲル剤) に関する報告ではKramerらがその殺菌効果の低さを指摘している. 我々はKramerらの報告と異なるグローブジュース法によりゲル剤の殺菌効果を検討した.総付着菌数の対数減少値は, 液体石けん0.99±0.53 (n=29), ゲル剤A1. 61±0.66 (n=36), ゲル剤B1.52±0.55 (n=29), アルコール擦式手指消毒薬 (ラビング剤) 2.05±0.67 (n=38) であった (Mean±SD). ラビング剤およびゲル剤は液体石けんに比べ有意に菌数を減少させた (P<0.0001). この結果は, Staphylococcus aureusおよびEscherichia coliの菌種別および被験者を医療職・事務職に分けた職種別の各検討結果においても同様の成績が認められた.以上より, ゲル剤の殺菌効果はラビング剤よりも若干劣り, 石けんと流水による手洗いよりも優れていることが示された.

3 0 0 0 OA 関節可動域制限の発生メカニズムとその対処

- 著者

- 沖田 実

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.226-229, 2012-06-20 (Released:2018-08-25)

3 0 0 0 OA 新幹線高架橋上の電車線柱の連成系地震応答解析およびTMDによる震動制御

- 著者

- 水谷 司 飯島 怜 武田 智信 築嶋 大輔 佐々木 崇人

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集A1(構造・地震工学) (ISSN:21854653)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.4, pp.I_604-I_618, 2016 (Released:2016-05-20)

- 参考文献数

- 57

- 被引用文献数

- 1 1

東北地方太平洋沖地震において新幹線高架橋上のPC(プレストレストコンクリート)製電車線柱が多数傾斜・折損し復旧に時間を要したため,電車線柱の地震対策が急務である.本研究では,新幹線高架橋上のPC製電車線柱の耐震性能を精度よく評価するため,電車線・電線,調整桁などまで考慮した高架橋・電車線柱の三次元連成系骨組みモデルを構築し,地震応答解析により各構造要素間の連成の影響や動的特性を明らかにした.その上で,既存のPC製電車線柱の大規模地震対策として,現行対策である高靭性化補強および鋼管ビームによる門型化,今回新たに提案したTMDによる震動制御について,連成系モデルによる機能評価,費用,施工,メンテナンスなどの側面から多角的に比較検討し,相対的に安価で機能性や施工性に優れたTMDによる震動制御の優位性を示した.

3 0 0 0 OA 明治前医学書, 資料 (古書, 古文書) の整理とその管理利用 (和漢書, 洋書)

- 著者

- 鍋島 直玄

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本医学図書館協会

- 雑誌

- 医学図書館 (ISSN:04452429)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.223-241, 1972-09-01 (Released:2011-09-21)

- 参考文献数

- 28

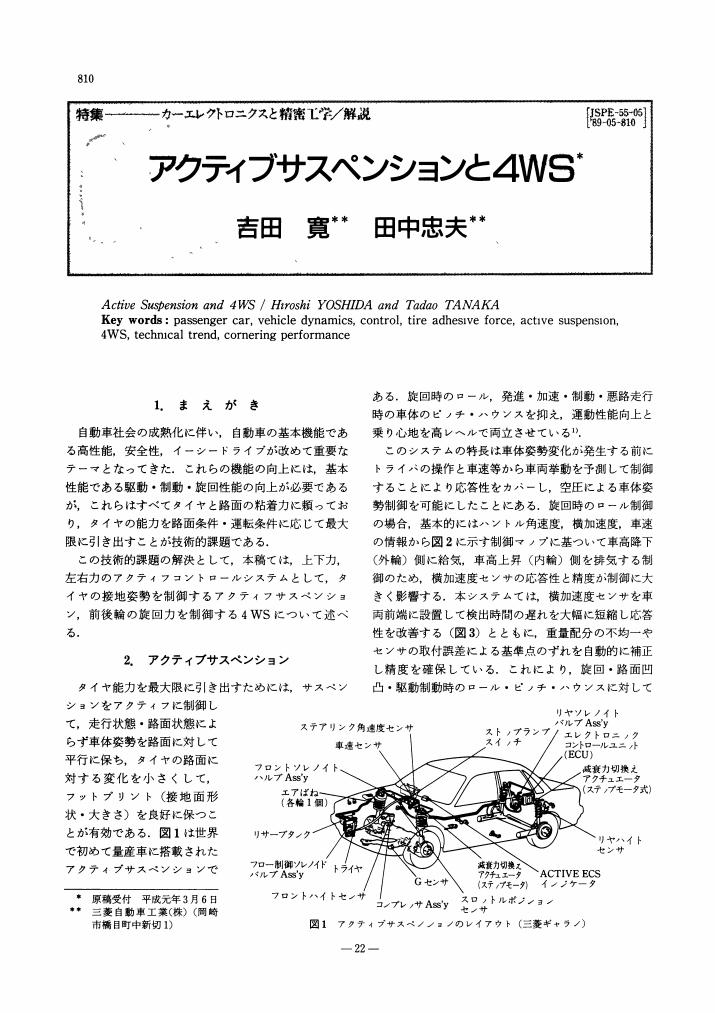

3 0 0 0 OA アクティブサスペンションと4WS

- 著者

- 吉田 寛 田中 忠夫

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.810-813, 1989-04-05 (Released:2009-10-08)

- 参考文献数

- 4

3 0 0 0 OA 代替燃料創出を目指した浮体式風力発電施設に関する基礎的研究

- 著者

- 大川 豊 矢後 清和 太田 真 山田 義則 高野 宰 関田 欣治

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 海洋開発論文集 (ISSN:09127348)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.1217-1222, 2004 (Released:2011-06-27)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 1

This paper describes the technical feasibility study and the economical evaluation of the floating wind power system. The box-girder type floating structure installed three wind turbines is proposed as a concept. The 5MW class propeller type turbines are adopted. The box girder with simple structures is favorable in the cost performance. Moreover, the wave induced motion and the righting moment can be optimized easily. The estimations of the static inclination and the wave induced motion were carried out in technical study. The relations between wind loads and motions or inclinations were investigated by the wind tunnel test. On the numerical analysis of motions, the fluid dynamic forces were calculated using the potential theory with zero draft assumption in the estimation of motion. The floating structure model was consisted by beam elements of FEM. The calculation result showed that the motion and the inclination in an operation condition are less than 5 degrees. According to the economic estimation, it was presumed that the proposed concept can be attained to the equally cost of water-power generation and others.

- 著者

- 藤木 文彦 深井 信吾

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会年次大会講演予稿集 2013 (ISSN:13431846)

- 巻号頁・発行日

- pp.8-1-1-_8-1-2_, 2013-08-28 (Released:2017-05-24)

2013年2月15日にロシアに落下した隕石の映像に、UFOが映りこんでいるというものが、ロシア国営テレビのニュースに流され、日本でも話題となったが、分析の結果この映像はガラス面での光の屈折に過ぎないことが明らかとなった。部分的映像拡大に伴うノイズが出ているなどさまざまな映像的特徴が分かるにもかかわらず国営機関すらだまされてしまったことは、映像に関する教育の不足が原因と考えられる。映像情報を判断するための教育が急務であると考える。

- 著者

- 小松 孝徳 山田 誠二 小林 一樹 船越 孝太郎 中野 幹生

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.6, pp.733-741, 2010 (Released:2010-09-14)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3 2

We describe artificial subtle expressions (ASEs) as intuitive notification methodology for artificial agents especially in order to convey their internal states for users. We prepared two types of audio ASEs; one is a flat artificial sound (flat ASE), and the other is a decreasing sound (decreasing ASE). These two ASEs were played after a robot made a suggestion to the users. Specifically, we expected that the decreasing ASE will inform users of the robot's lower confidence about the suggestions. We then conducted a simple experiment to observe whether the participants accepted or rejected the robot's suggestion in terms of the ASEs. The result showed that they accepted the robot's suggestion when the flat ASE was used, while they rejected it when the decreasing ASE was used. Therefore, we found that the ASEs succeeded in conveying the robot's internal state to the users accurately and intuitively.

3 0 0 0 OA 人間生成の歴史性と自然性 京都学派の思想圏における森昭のハイデガー解釈

- 著者

- 川上 英明

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.3, pp.367-378, 2020 (Released:2021-01-09)

- 参考文献数

- 35

本稿は、森昭における人間の「生成」の歴史性と自然性に関する議論を、京都学派の思想圏との関係性に着目しながら検討し、その可能性と限界を見定めることを目的とする。具体的には、森のハイデガー解釈に着目し、それが和辻哲郎と高坂正顕によるハイデガー解釈と関連していることを示すことで、本稿の目的に迫る。この検討は、人間生成の歴史性と自然性との緊張を緊張として思考する地平を切り開くものとなる。

3 0 0 0 OA 運動課題の姿勢の安定性に関わる難度の差異とその学習に伴う脊髄運動神経興奮性の変化

- 著者

- 浅井 直樹 鈴木 智高 菅原 憲一

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.6, pp.793-800, 2019 (Released:2019-12-21)

- 参考文献数

- 19

〔目的〕難度の異なる同種の運動課題を反復練習した前後におけるH反射の変化と運動学習の程度を検討した.〔対象と方法〕健常成人21例を運動課題に用いる不安定板の底部の形状によって高難度群と低難度群に分け,それぞれ不安定板上での平衡運動課題の練習を行った.練習前後に運動課題遂行時の目標との誤差とヒラメ筋H反射,表面筋電図を計測した.〔結果〕H反射と前脛骨筋の活動が高難度群で練習後に有意に低下した.運動課題の誤差は低難度群で練習後に有意に減少した.〔結語〕運動課題の難度が高い場合では運動学習に伴って脊髄運動神経の興奮性や筋活動が変動し,難度が低い場合これらは変動しないが運動学習の効果はより高い可能性が示唆された.

3 0 0 0 OA J-STAGEの現状と利用動向

- 著者

- 和田 光俊 久保田 壮一 尾身 朝子

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.63-68, 2006 (Released:2006-05-01)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 3 4

JSTが提供している科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)は,日本の学協会が発行する学術論文誌等を公開するための電子ジャーナルサイトである。2006年2月末現在,269誌のジャーナルと90種の予稿集が公開され,登載論文数は約17.6万件である。総ページアクセス数は月間100万件を超え,毎月30万件以上の論文がダウンロードされている。J-STAGEへのアクセスの約7割は海外からであり,国別では120か国に及んでいる。また,論文へのアクセスの約6割は他サイトからのリンク経由であり,そのほとんどはPubMed等の文献データベースから論文本文へのリンクによるものである。過去に発行された論文へのニーズも高く,2005年度からは,主要なジャーナルを創刊号にまで遡(さかのぼ)って電子化して公開する電子アーカイブ事業が開始されている。

3 0 0 0 OA カットシーン中のボタン押下動作について

- 著者

- 鈴木 紗弥子 馬場 章

- 出版者

- 日本デジタルゲーム学会

- 雑誌

- デジタルゲーム学研究 (ISSN:18820913)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.25-31, 2016 (Released:2019-10-01)

テレビゲームは技術の進歩に伴って、CGアニメーションによるカットシーン(イベントムービー ) が用いられるようになっている。その後、カットシーン中の画面上にボタン押下指示を表示させる QTE (Quick Time Event)と呼ばれる表現手法が作られた。本研究ではこのQTEを模したプログラムを 用いて実験を行い、ボタン押下の速度、映像内容に関する理解度を調査した。その結果、ゲーム初心者 にとってはボタン押下指示の間隔が大きく開くと、反応に遅れが生じることが分かった他、全体的に映 像内容の理解度に疑問が発生することも示唆された。

3 0 0 0 OA 宮城県沖のスラブ内地震とプレート境界地震の短周期レベルの推定

- 著者

- 佐藤 智美

- 出版者

- JAPAN ASSOCIATION FOR EARTHQUAKE ENGINEERING

- 雑誌

- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.1-4, 2004 (Released:2010-08-12)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 14 12

宮城県沖の7 つのスラブ内地震と4 つのプレート境界地震の加速度震源スペクトルの短周期レベルを推定した。その結果、スラブ内地震である2003 年宮城県沖地震 (MJ7.0) は、プレート境界地震である1978 年宮城県沖地震 (MJ7.4) より地震モーメントは小さいが、短周期レベルは大きかったことがわかった。また、平均的には宮城県沖のスラブ内地震の短周期レベルは内陸地震に対する既往の回帰式の約4~6 倍、宮城県沖のプレート境界地震の短周期レベルの約3~4 倍であり、この特徴は福島県沖の地震と同様であることがわかった。

- 著者

- 佐藤 裕二 北川 昇 七田 俊晴 畑中 幸子 内田 淑喜

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年歯科医学会

- 雑誌

- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.230-232, 2020-12-31 (Released:2021-01-28)

- 参考文献数

- 4

目的:2020年6月に,2019年6月(医療保険導入後1年2カ月)の社会医療診療行為別統計が公表されたので,これを前報の2018年6月の実施状況と比較することで,最新の口腔機能低下症の検査・管理の実態を明らかにすることを目的とした。 対象と方法:2019年6月および2020年6月に発表された社会医療診療行為別統計により,2018年6月(医療保険導入後2カ月)および2019年6月(医療保険導入後1年2カ月)の口腔機能低下症の検査・管理の実施状況を調査した。 結果:医療保険導入1年2カ月後には,咀嚼能力検査は前年の統計に比較して約5倍,舌圧検査は約2倍,口腔機能管理加算は約4倍となったが,咬合圧検査はほとんど変化がなかった。 考察:普及したとはいえ,初診患者の1%以下の検査実施率であり,これは,まだまだ普及の途上であるといえる。 結論:検査・管理は普及してきているものの,さらに普及させる必要性が示唆された。

3 0 0 0 OA アイセル湖ポルダーにおける集落配置計画と中心地理論

- 著者

- 杉浦 芳夫

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 地理学評論 (ISSN:13479555)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.11, pp.566-587, 2006-10-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 83

- 被引用文献数

- 1 3

本稿では,オランダのアイセル湖ポルダ-における集落配置計画と中心地理論との関係を,文献研究を通して考察した.四つの干拓地のうち,当初の集落配置プランに中心地理論がヒントを与えた可能性があるのは北東ポルダーであり,その場合,形態論的側面にだけ限定すれば, Howard(1898)の田園都市論を媒介にしている可能性がある.東フレーフォラントと南フレーフォラントについては,上位ランクの集落配置は,考え方の点で,明らかに中心地理論の影響を受けているTakes(1948)の研究『本土と干拓地の人ロ中心』に基づいてなされた.東フレーフォラントの下位ランクの集落配置については,都市的生活を指向し,車社会に移行しつつあった当時のオランダ農村事情に通じていた社会地理学者らめ意見に基づき,中心地理論が厳密に応用されることなく行われた.ポルダー関連事業で活躍したこれらオランダの社会地耀学者の調査研究成果は,中心地理論研究史の中でも評価されて然るべき内容のものである.

3 0 0 0 OA アロマテラピーの嗅覚刺激と触刺激が睡眠の質に及ぼす影響

- 著者

- 武田 ひとみ

- 出版者

- 公益社団法人 日本アロマ環境協会

- 雑誌

- アロマテラピー学雑誌 (ISSN:13463748)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.24-30, 2016-09-30 (Released:2016-09-30)

- 参考文献数

- 12

目的と方法:成人男女19名を対象とし,芳香環境(Od)やトリートメント(T)後の睡眠時体動記録と睡眠感調査および心拍変動や気分の変化を測定し,アロマテラピーが睡眠に及ぼす影響を調べた。State-Trait Anxiety Inventory-Form JYZにて特性不安と状態不安を,ピッツバーグ睡眠質問票にて睡眠状況を測定した。精油はフロクマリンを除去したCitrus bergamia FCFを1%に希釈し用いた。結果:ピッツバーグ睡眠質問票得点と特性不安との間に有意な相関(r=0.514, p<0.02) がみられ,不安傾向が強いほど睡眠に問題があった。 (T)後に疲労感や自覚的ストレスに有意(p<0.05)な低下が,気力の充実感に有意な増加がみられた。(Od)や(T)後の睡眠効率,睡眠感に改善傾向がみられ,(T)後には疲労感が有意に低下し,それらとLF/HFの変化率の有意な相関から交感神経活動の抑制が推測された。特性不安とLF/HFの変化率に有意な相関があった。以上よりベルガモットを用いたトリートメントは睡眠の質を向上させる可能性が示唆され,その効果は不安傾向の強い人に期待しやすいと推測された。

3 0 0 0 OA ソシオセクシャリティを測る――SOI-Rの邦訳――

- 著者

- 仲嶺 真 古村 健太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.5, pp.524-534, 2016 (Released:2016-12-25)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 3 5

The term sociosexuality is used to describe individual differences in people’s willingness to engage in uncommitted sexual relationships. The authors developed the revised Sociosexual Orientation Inventory in Japanese (SOI-J) to assess sociosexuality. In addition, we examined the effect of sociosexuality on flirting behaviors. In study 1 and study 2, we translated the revised Sociosexual Orientation Inventory into Japanese and confirmed its reliability and validity. The results of study 3 showed that male sociosexuality had an effect on male and female flirting behaviors. On the other hand, the results showed that female sociosexuality had no effect on male and female flirting behaviors. These results suggest that relationship initiation is controlled by females.

3 0 0 0 OA How has workcation evolved in Japan?

- 著者

- Tatsuya Yoshida

- 出版者

- Global Business Research Center

- 雑誌

- Annals of Business Administrative Science (ISSN:13474464)

- 巻号頁・発行日

- pp.0210112a, (Released:2021-02-10)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 10

The workcation, wherein people combine work with vacation, is a concept that originated in the United States and Europe with the spread of information and communications technology (ICT). Although it is considered a workstyle for independent people as epitomized by freelancers and the like, in Japan, the term has come to convey something different from its original meaning, taking a unique direction in which some types of training programs are referred to as workcation. How did this change come about? This study, based on surveys of three regions, examines the origin and development of satellite office workcation and learning workcation to ascertain the following. (1) In Japan, people with workcation are assumed to be employees. (2) Therefore, the workcation is heavily influenced by local governments' intentions (wanting to associate with exchange populations) and companies' intentions (it is difficult to dispatch employees to outlying areas without a work-related purpose). (3) Therefore, the workcation has evolved into something that aims to enhance creativity, learning, and introspection through close ties with communities.