25 0 0 0 OA 海軍終焉期の英語教育

- 著者

- 江利川 春雄

- 出版者

- 日本英語教育史学会

- 雑誌

- 日本英語教育史研究 (ISSN:0916006X)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.39-66, 2003-05-10 (Released:2012-10-29)

- 参考文献数

- 61

25 0 0 0 OA 加齢に伴う話声位の変化

- 著者

- 西尾 正輝 新美 成二

- 出版者

- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.136-144, 2005-04-20 (Released:2010-06-22)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 4 5

健常発話者男女各187例, 計374例を対象として, 青年期以降の加齢に伴う話声位の変化について検討し, 主に以下の結果を得た.1.男性では60歳代までは変化は乏しく, 70歳代以降に多少の上昇が認められた.2.女性では20歳代と比較して30歳代および40歳代でも明らかな低値を認め, 80歳代まですべての年代群で加齢に伴い低下する傾向が認められた.3.男性と比較して女性のほうが, 変化の範囲が著しく大きかった.また, 男女両群の年齢群ごとの話声位の正常範囲 (平均±1.96SD) を得たが, これは臨床的に話声位の異常やその原因となっている喉頭疾患の検出に有用であると思われた.

25 0 0 0 OA 難病・希少疾患のためのゲノム医療とバイオインフォマティクス

- 著者

- 三嶋 博之

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会

- 雑誌

- JSBi Bioinformatics Review (ISSN:24357022)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.26-34, 2023 (Released:2023-06-03)

- 参考文献数

- 53

ゲノム情報にもとづく医療の分野は大きく広がっている。その中で最も患者・家族のもとに成果をとどけられた分野の一つが、難病・希少疾患のゲノム医療である。難病・希少疾患は、個別の疾病としてはまれなものであるが、試算によっては、その数は10,000以上に上る。総数としては、日本では指定難病症例だけでも100万症例を超える「ありふれた疾患」と言える。他のゲノム医療分野と同様に、この分野においてもバイオインフォマティクスは中心的役割を果たしている。エクソーム解析・全ゲノム解析といったゲノム網羅的な解析は強力ではあるが、現状における診断率は概ね40%台にとどまっている。本稿ではこの診断率を向上させるための方策、現状の難病・希少疾患解析ワークフローの概要とともに、ワークフロー改良のための新たな試み、そして今後の社会実装について概説する。

- 著者

- 河井 優 後藤 春彦 吉江 俊

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.808, pp.1939-1949, 2023-06-01 (Released:2023-06-01)

- 参考文献数

- 6

The purpose of this study is to clarify the concerns for the living environment among residents and people who are considering to purchase the new housings. The paper discussed the nature and exclusivity of people’s unique behavior in relation to the living environment of Tokyo, based on the following three points of analysis; 1) Concern for the living environment in Tokyo wards area, 2) Geographical characters of the concerns, 3) Background of the formation of concerns and discussions.

25 0 0 0 学会抄録

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.6, pp.689, 1985 (Released:2014-08-20)

25 0 0 0 OA シミュレーションとフィクションについて―ヒストリカルイズムの社会的価値の妥当性について

- 著者

- 小松 左京

- 出版者

- NPO法人 日本シミュレーション&ゲーミング学会

- 雑誌

- シミュレーション&ゲーミング (ISSN:13451499)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.7-10, 1991-09-15 (Released:2020-12-16)

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 池尻 良平 池田 めぐみ 田中 聡 鈴木 智之 城戸 楓 土屋 裕介 今井 良 山内 祐平

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.45031, (Released:2021-11-05)

- 参考文献数

- 15

本研究では,若年労働者の思考のモデリングが,経験学習と職場における能力向上に与える影響と,思考のモデリングの実態を調査した.インターネット調査で取得したデータをもとに構造方程式モデリングを用い,仮説を検証した結果,思考のモデリングは経験学習の具体的経験,および職場における能力向上に正の影響を与えることが明らかになった.また,若年労働者は上司や先輩から,主に仕事や業務の仕方や方法や進め方,過去のものを含む資料といった対象に注目し,見る・聞く・読むことで思考のモデリングをしていることが示された.さらに,職場における能力向上の上位群では,仕事相手を含む対象まで観察できていたり,見る・聞く・読むことに加えて,分析することで,より深い思考を学んでいることが示された.

- 著者

- Tomohiro Shinozaki Etsuji Suzuki

- 出版者

- Japan Epidemiological Association

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.9, pp.377-389, 2020-09-05 (Released:2020-09-05)

- 参考文献数

- 84

- 被引用文献数

- 13 20

Epidemiologists are increasingly encountering complex longitudinal data, in which exposures and their confounders vary during follow-up. When a prior exposure affects the confounders of the subsequent exposures, estimating the effects of the time-varying exposures requires special statistical techniques, possibly with structural (ie, counterfactual) models for targeted effects, even if all confounders are accurately measured. Among the methods used to estimate such effects, which can be cast as a marginal structural model in a straightforward way, one popular approach is inverse probability weighting. Despite the seemingly intuitive theory and easy-to-implement software, misunderstandings (or “pitfalls”) remain. For example, one may mistakenly equate marginal structural models with inverse probability weighting, failing to distinguish a marginal structural model encoding the causal parameters of interest from a nuisance model for exposure probability, and thereby failing to separate the problems of variable selection and model specification for these distinct models. Assuming the causal parameters of interest are identified given the study design and measurements, we provide a step-by-step illustration of generalized computation of standardization (called the g-formula) and inverse probability weighting, as well as the specification of marginal structural models, particularly for time-varying exposures. We use a novel hypothetical example, which allows us access to typically hidden potential outcomes. This illustration provides steppingstones (or “tips”) to understand more concretely the estimation of the effects of complex time-varying exposures.

25 0 0 0 OA 計量テキスト分析における対応分析の活用 ―同時布置の仕組みと読み取り方を中心に―

- 著者

- 樋口 耕一

- 出版者

- 一般社団法人 CIEC

- 雑誌

- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.18-24, 2019-12-01 (Released:2020-06-01)

- 被引用文献数

- 5

本稿では,計量テキスト分析における一連の手順の中で,対応分析という統計手法を利用する利点について述べる。さらに,対応分析における同値布置の仕組みと読み取り方について,理解しやすい平易な解説を提示する。これを通じて,対応分析がより有効かつ適切に利用されるようになれば,計量テキスト分析を用いた研究の水準向上に寄与すると期待される。

25 0 0 0 OA 社会経済的地位と学力の国際比較

- 著者

- 多喜 弘文

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.229-248, 2010 (Released:2011-03-12)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 4

本稿では,出身階層と学力の関連を学校教育制度がどのように媒介しているかという観点から,国際比較によって日本の特徴を明らかにする.そのためのデータとして,15歳の生徒を対象としたOECDの学習到達度調査(PISA)の2003年度版を用いる.分析では,国ごとの教育制度の違いを類型化し,階層線形モデルを適用して,学力に対する社会経済的地位の影響が,どのように類型ごとに異なった形で制度的に媒介されているかに着目する. 分析の結果,出身階層と学力の関連パターンが,教育制度の類型によって大きく異なることが示された.また,類型内では,ある程度共通した関連パターンが見出された.これらのことは,この教育制度の類型を用いて,出身階層と学力の関連の制度的媒介の違いを解釈することの妥当性を示唆する. 日本を含む受験競争モデルでは,職業学校に通う生徒の割合は小さく,学校が将来の職業と明確な関連を制度上もたない.また,学校の地域ごとの多様性は比較的小さく,留年する生徒もほとんどいない.だが,以上の特徴にもかかわらず,学校間で階層化される度合いが大きい.このことが,受験競争モデルにおける教育と不平等の制度的特徴であることが明らかになった.また,日本は,学力と社会経済的地位の関連のほぼすべてが,高校受験によって学校間格差に変換されているという点で,特に明確な特徴をもつ国であることが示された.

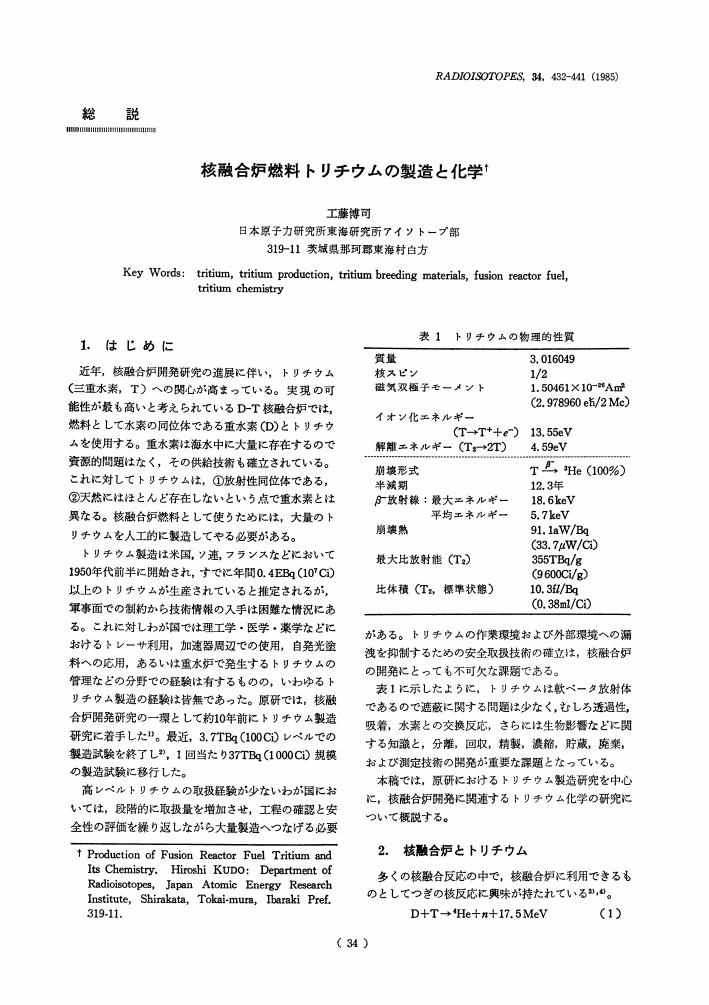

25 0 0 0 OA 核融合炉燃料トリチウムの製造と化学

- 著者

- 工藤 博司

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.8, pp.432-441, 1985-08-15 (Released:2010-07-21)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 3 4

- 著者

- 鈴木 信孝 川島 拓也 許 鳳浩 上馬塲 和夫

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.133-139, 2018-09-30 (Released:2018-10-12)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2 2

ハトムギの外殻・薄皮・渋皮を含む全粒熱水抽出エキス(Coix-seed Reactive Derivatives: CRD)とビタミン剤(葉酸・B1・B6・B12)併用療法が奏功した難治性疣贅の2例と膣壁コンジローマの1例を報告した.今後は,CRDやビタミン剤の至適摂取量・期間を把握するために,さらに症例を集積したいと考えている.

25 0 0 0 OA 原子燃料サイクル事業に未来を託す

- 著者

- 戸田 衛

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.1, 2017 (Released:2020-02-19)

25 0 0 0 OA 大人になった発達障害

- 著者

- 本田 秀夫

- 出版者

- 認知神経科学会

- 雑誌

- 認知神経科学 (ISSN:13444298)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.33-39, 2017 (Released:2017-08-09)

- 参考文献数

- 8

【要旨】発達障害は、何らかの特記すべき精神機能の特性が乳幼児期からみられ、その特性が成人期も残ることによって生活に支障をきたすグループである。DSM-5で「神経発達症」というグループ名が採用されたことからもわかるように、このグループに属する障害はいずれも何らかの神経生物学的異常が想定されている。 発達障害の特性の有無あるいはその程度は、社会適応の問題の深刻さと必ずしも線形の相関関係にはない。特性を有しながらも成人期には治療や福祉的支援を要しないケースもあることから、発達障害の少なくとも一部は疾病というよりも生物学的変異とみるべきである。一方、環境因に基づく二次的な問題が重畳することによって、今度は逆にきわめて深刻な精神疾患の状態に陥ることがしばしばある。大人の発達障害の診断には、「発達障害であるか否か」ではなく、「発達障害の要因がどの程度その人の精神状態および生活の質に影響を及ぼしているか」という視点が必要である。 発達障害の認知構造および発達の道筋は独特である。従来の研究は、発達障害の人たちがそうでない人に比べて何がどう劣っているのかという視点に基づくものが多かったが、今後は特有の認知スタイルとは何か、発達障害の特性を有する人たちが二次障害を被らずに社会参加できるよう育っていくために必要な特有の発達の道筋は何か、などに関する研究が求められる。

25 0 0 0 OA 韓国軍によるベトナム人戦時虐殺問題―戦争の記憶と和解

- 著者

- 伊藤 正子

- 出版者

- 一般財団法人 アジア政経学会

- 雑誌

- アジア研究 (ISSN:00449237)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.12-29, 2017-07-31 (Released:2017-09-05)

- 参考文献数

- 10

During the Vietnam War from 1965 to 1973, more than 310,000 Korean soldiers were dispatched to Vietnam. The killings of many Vietnamese civilians that occurred during this period are often mentioned in the recent ‘anti-Korean sentiment’ boom in Japan. This article discusses narratives of the memory of killings in both Korea and Vietnam. At the end of the 20th century in South Korea, what was once a ‘bravery story’ that killed ‘Aka (Communist)’ began to be viewed as an event that ‘killed civilians’. This difficulty in facing the reality of the home country’s negative history resulted in divided public opinion. A Korean NGO, NAWAURI, has attempted to contribute to future peace by apologizing to the Vietnamese people, listening to the people who survived from the killings, and understanding victims’ feelings. On the other hand, in Vietnam, based on the slogan ‘Close the past and head towards the future’, Vietnamese survivors can only mention the historical recognition of the war in a way that does not affect international relations. This slogan has not only been simply championed by the state but also become a national consciousness, so there is little movement to record war memories of the general people so as to convey them to posterity. The slogan suppresses the honest feelings of survivors of mass killings, who have been forced to live difficult lives. The national history of the Vietnam War, therefore, is a story of the brilliant triumph of the North Vietnamese army, or the National Liberation Front, who fought risking their lives. As a result, memories of mass killings that are unrelated to the victory would inevitably be unrecognized in Vietnamese national history. This means that when the state regulates memories and constitutes it as ‘the history of so-and-so country’, only favourable events are recorded, and some memories that do not promote nationalism are truncated. Memories of mass killings by the Korean army usually disappear with the death of the survivors, but ironically, the activities of the Korean NGO, which is revealing war memories of survivors in an attempt to ensure future peace, are contributing to the healing of the survivors and also to maintaining diverse war memories that are not subsumed by the state.

- 著者

- Tetsuya Asakawa Qingxian Cai Jiayin Shen Ying Zhang Yongshuang Li Peifen Chen Wen Luo Jiangguo Zhang Jinfeng Zhou Hui Zeng Ruihui Weng Feng Hu Huiquan Feng Jun Chen Jie Huang Xiaoyin Zhang Yu Zhao Liekui Fang Rongqing Yang Jia Huang Fuxiang Wang Yingxia Liu Hongzhou Lu

- 出版者

- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement

- 雑誌

- BioScience Trends (ISSN:18817815)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023.01039, (Released:2023-03-14)

- 参考文献数

- 278

- 被引用文献数

- 4

Over three years have passed since the COVID-19 pandemic started. The dangerousness and impact of COVID-19 should definitely not be ignored or underestimated. Other than the symptoms of acute infection, the long-term symptoms associated with SARS-CoV-2 infection, which are referred to here as "sequelae of long COVID (LC)", are also a conspicuous global public health concern. Although such sequelae were well-documented, the understanding of and insights regarding LC-related sequelae remain inadequate due to the limitations of previous studies (the follow-up, methodological flaws, heterogeneity among studies, etc.). Notably, robust evidence regarding diagnosis and treatment of certain LC sequelae remain insufficient and has been a stumbling block to better management of these patients. This awkward situation motivated us to conduct this review. Here, we comprehensively reviewed the updated information, particularly focusing on clinical issues. We attempt to provide the latest information regarding LC-related sequelae by systematically reviewing the involvement of main organ systems. We also propose paths for future exploration based on available knowledge and the authors' clinical experience. We believe that these take-home messages will be helpful to gain insights into LC and ultimately benefit clinical practice in treating LC-related sequelae.

25 0 0 0 OA MgB2 発見までの軌跡

- 著者

- 永松 純

- 出版者

- 公益社団法人 低温工学・超電導学会 (旧 社団法人 低温工学協会)

- 雑誌

- 低温工学 (ISSN:03892441)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.6, pp.351-355, 2021 (Released:2021-11-20)

- 参考文献数

- 2

- 著者

- 菊池 友和 山口 智 久保 亜抄子 松浦 悠人 荒木 信夫

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.4-13, 2022 (Released:2022-08-10)

- 参考文献数

- 37

25 0 0 0 OA 看護学分野における『その人らしさ』の概念分析 ─ Rodgersの概念分析法を用いて ─

- 著者

- 黒田 寿美恵 船橋 眞子 中垣 和子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.2_141-2_150, 2017-06-20 (Released:2017-08-30)

- 参考文献数

- 57

目的:看護学分野における「その人らしさ」の概念を明らかにし,その人らしく生きることを支える援助への活用可能性を検討する。方法:『医中誌Web版(ver.5)』を用いて検索語「その人らしさ」で文献を抽出し,Rodgersの概念分析の手法を用いて分析した。結果:「その人らしさ」は「内在化された個人の根幹となる性質で,他とは違う個人の独自性をもち,終始一貫している個人本来の姿,他者が認識する人物像であり,人間としての尊厳が守られた状態」と定義された。結論:「その人らしさ」の概念に対する看護師の理解が深化することで,その人らしく生を全うできるための援助の実現可能性が高まる。「その人らしさ」を尊重した看護を行う際には患者の身体状況に考慮する必要があるため,看護師の職責が十分に発揮されることが重要である。また,「その人らしさ」の帰結は看護師がケアの場で「その人らしさ」をとらえる方法と同一と考えられた。

25 0 0 0 OA ペットの家族化と葬送文化の変容

- 著者

- 内藤 理恵子

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.1, pp.151-173, 2011-06-30 (Released:2017-07-14)

今日、日本の葬送文化はさまざまな変容を遂げている。本論では、特に今日のペット供養を取り上げ、伝統的に行われてきた畜生供養とどのように異なるのかを明らかにする。馬頭観音を本尊とした馬供養のように、ペット供養文化が開花する以前にも、日本では動物に対する供養は行われてきた。伝統的な六道輪廻観において動物は、地獄界・餓鬼界の次に低い畜生界に属していると考えられてきた。畜生供養は、中国撰述の『梵網経』を典拠としているが、それは牛馬猪羊など一切の動物の発菩提心を説いているため、本来は動物の成仏をめざすものである。それに対して、ペットが家族化した現在、多くの場合、飼い主は、個々のペットの他界観に関して小さな物語創作を行い、自らの死後、ペットとの再会を願っている。しかし、これはペットに限った現象ではなく、人間に対する他界観に関しても、死者を祀る側の願望にしたがって、小さな物語創作が行われてきているのが垣間見える。