24 0 0 0 OA 体育における人間形成論の課題

- 著者

- 友添 秀則 梅垣 明美

- 出版者

- 日本体育科教育学会

- 雑誌

- 体育科教育学研究 (ISSN:13428039)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.1-10, 2007-03-15 (Released:2012-09-24)

- 参考文献数

- 55

In Japan, the suicide by bullying took place m ostly continuously in the elementary school, the junior high school, and the high school in 2006. Now, children are in the situation which is in the crisis concerned with character. In such a situation, it is thought that physical education should pursue the character building for the purpose of formation of sociality or morality.The purpose of this paper is to examine critically the prec e dence research on the character building in physical education. And it is to clarify the result and problem of the character building theory in physical education through the critical examination of the precedence research.This study will give the effective suggestions for building the character building theory in future physical education.The results were summarized as follows.1) It is necessary to build clearly the explicit concept of the “character building” in physical education.2) The study on the “character building” in physical education must be added comprehensive analysis and examination from the relation with ideal changes of school physical education of Japan and the national curriculum for school physical education of Japan.3) The study on the character building in physical education needs to be considered, clarifying related structure with sports culture.4) The study on the character building in physical education needs to be considered from the position of creating new society, having the viewpoint of social criticism.

- 著者

- ヒリナスキエヴィッチ イアン 新谷 洋子

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.9, pp.629-640, 2014-12-01 (Released:2014-12-01)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 2 3

Nature Publishing Groupは,研究助成金機関のニーズに応えるため,また研究者,図書館員,データリポジトリ管理者,データ規格提唱者などのステークホルダーを対象とした調査の結果を踏まえて,まったく新しいデータジャーナルを開発した。それが2014年5月創刊の『Scientific Data』である。Scientific Dataでは,その特有の論文タイプとしてData Descriptorという新しい形式を採用している。Data Descriptorは,従来の科学論文の要素と機械可読メタデータとを組み合わせ,データの種類を問わない均一な検索,関連出版物とのリンク付け,さらにはデータマイニングが可能になるように考案されている。本稿ではオープンデータの重要性からScientific Dataの創刊に至る背景,Scientific Dataの特長とこれからの可能性について述べる。

- 著者

- 佐藤 正樹

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.228-233, 2015-06-01 (Released:2015-06-01)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 1

24 0 0 0 OA 学校・教師と親の〈教育と責任〉をめぐる関係構成

- 著者

- 久冨 善之

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, pp.43-64, 2012-06-15 (Released:2013-06-17)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 3 1

小論は「教育と責任」の問題を,学校・教師と親とが教育をめぐってどのような応答・責任関係を構成するのかという課題として,3・11大震災・原発事故とそれに続く状況の中で考察したものである。 「落第のない義務教育学校」や「献身的教師像」は日本の学校文化・教員文化の特徴であると考えられる。そこには学校と教師が,子どもを学校で教育する責任を積極的に引き受ける〈前面性〉があり,それを回路に個々の学校と教師は,子ども・親から「信頼・権威」を調達して,元来難しい近代学校教育の仕事を,何とか乗り切って来た。それは不安定さをはらむ「学校・教師と親との関係構成」を安定化するのに寄与したものと分析した。 戦後日本の社会変化の中では,上のような伝統的関係構成にもいくつかの再編があったと考える。それを「学校・教師の黄金時代」から過渡期を経て,第Ⅲ期(90年代半ば〜今日)の「学校・教師の困難と教育改革」時代へという展開として記述した。Ⅲ期では伝統的な〈前面性〉が,信頼・権威調達回路から,逆に個々の学校・教師が,学校教育への不信・不満・非難の矢面に立つ関係構成へという転化が生じた。その〈前面性〉が衝立になって,責任ある教育官僚機構はその陰で非難を免れ「公正なる改革者」として登場して,親・国民からの学校・教師への非難を追い風に次々と学校・教員制度改革を進行させている。 それらが学校と教師をいっそう圧迫する現状が好ましくないとすれば,どんな関係構成の再編があり得るだろうか。一つは親と教師・学校の「相互非難関係」から「困難の相互共有関係」への可能性として,もう一つは「押しつければ改革成功」とする評価方式を「第三者による教育政策・改革のアセスメント」方式の必要性として,大震災と続く状況下でそれらが試されている点を考察した。

- 著者

- JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO MARÍA MARTINÓN-TORRES

- 出版者

- 日本人類学会

- 雑誌

- Anthropological Science (ISSN:09187960)

- 巻号頁・発行日

- pp.140827, (Released:2014-11-18)

- 被引用文献数

- 4 9

The Early Pleistocene human fossil remains recovered from the TD6 lithostratigraphic unit of the Gran Dolina cave site in the Sierra de Atapuerca, northern Spain, show a mosaic of primitive and derived features. Among the latter, the modern human-like midfacial topography, as well as several synapomorphies shared with some European Middle Pleistocene hominin and Neanderthals, represents a challenge for the phylogenetic interpretation of Homo antecessor. Using an ontogenetic approach of the maxilla ATD6-69, Freidline et al. (Journal of Human Evolution, 65: 404–423 (2013)) have confirmed previous observations that H. antecessor adults had a set of facial features characterizing H. sapiens. However, Freidline and collaborators proposed that the evolution of modern-looking facial morphology occurred independently in Africa, Asia, and Europe and at several times during the Early and the Middle Pleistocene. Following their line of reasoning, the presence in H. antecessor of some features shared with the European Middle Pleistocene hominins and the Neanderthal lineage could also be interpreted as convergences. However, instead of supposing multiple, parallel evolution, we suggest that a more parsimonious interpretation envisages the hypothetical existence of an Early Pleistocene hominin population, from which several hominin lineages originate and inherit particular combinations of derived features. The TD6 hominins probably represent a side branch of this cladogenetic event, which evolved in Western Europe.

24 0 0 0 OA 4.JIKEI HEART研究

- 著者

- 三輪 宜一

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床薬理学会

- 雑誌

- 臨床薬理 (ISSN:03881601)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.5, pp.157-161, 2008 (Released:2009-02-05)

- 参考文献数

- 18

23 0 0 0 OA 小児熱傷における発熱と感染症の関連に関する検討

- 著者

- 千田 恵理奈 久徳 茂雄 黒川 憲史 大谷 一弘 朝井 まどか 粟津 瑛里菜

- 出版者

- 一般社団法人 日本熱傷学会

- 雑誌

- 熱傷 (ISSN:0285113X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.17-21, 2021-03-15 (Released:2021-03-15)

- 参考文献数

- 9

【序文】小児熱傷において急性期に体温上昇を認める症例を多く認めるが, それに伴う感染症の有無や抗生剤の要否に関しては判断に苦慮する場合も多い. 【方法】過去6年間に対象施設を受診した, 熱傷面積5%以上で入院加療を要した急性期の小児熱傷患者54例を対象とし, 年齢, 熱傷面積, 体温, 感染症の有無を後ろ向きに検討し, 統計学的検討を行った. 【結果】23例 (42.6%) で感染症を生じ, うち2例 (3.7%) で創部感染を契機とした重症な細菌感染症を生じた. 38.5℃以上の発熱は21例 (38.9%) で認めた. 38.5℃以上の発熱と感染症の有無に関し, 統計学的有意差を認めた (p値 <0.01) . 【考察】発熱と感染症の関連が示唆され, 熱傷受傷後であっても38.5℃以上の発熱では積極的に熱源精査を行う必要性が示唆された. 【結論】37℃台程度は熱傷による炎症反応で十分に説明がつくことが示唆され, 体温によっては必ずしも全例に抗生剤を投与する必要がないと考えられた.

23 0 0 0 OA 薩摩半島から得られたミナミヒメハゼの記録,ヒメハゼ属の一種Favonigobius sp. sensu Matsui et al. (2014) の国内における分布状況,および両種の標徴に関する新知見

- 著者

- 是枝 伶旺 百瀬 樹 本村 浩之

- 出版者

- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館

- 雑誌

- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.1-16, 2024-01-02 (Released:2024-01-03)

- 著者

- 足立 眞理子

- 出版者

- 経済理論学会

- 雑誌

- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.85-87, 2013-07-20 (Released:2017-04-25)

23 0 0 0 OA インドネシアの歴史教科書における「ロームシャ」について

- 著者

- 佐藤 正範

- 出版者

- 京都大学東南アジア地域研究研究所

- 雑誌

- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.4, pp.495-522, 1995-03-31 (Released:2018-02-28)

This article deals with the “Romusha” described in history textbooks used in junior and senior high schools in Indonesia from 1984 to 1993 and analyses the meanings and images evoked by these descriptions. The results of an analysis of the “Romusha” in 9 junior high school history textbooks and 5 senior high textbooks can be summarized as follows; “Romusha” is the most symbolic word used to represent the Japanese Military Occupation of Indonesia (1942-1945). In Japanese, romusha means ‘physical laborers’, but in 7 of 14 textbooks the word means ‘forced laborers’, in 4 it means ‘laborers’, in 3 ‘soldiers of labor’, in 2 ‘heroes of labor’ and ‘soldiers of economics’, and in 1 each ‘forced labors’, ‘corps of forced laborers’ and ‘forced coolies’. Thus the word can be said to have more specialized meanings in Indonesian textbooks than in the original Japanese. In 12 of the 14 textbooks there are descriptions of mobilizing the “Romusha,” their actual working conditions in 9, the methods of dispatching workers to job sites and their final disposition in 10, and the number of workers in 8. It is evident that the image of the “Romusha” in Indonesian history textbooks used in junior and senior high schools is basically that of “pathetic forced laborers” from many points of view.

23 0 0 0 OA 先住民アイヌによる「記憶の場所」の構築―北海道・真歌山におけるシャクシャインの顕彰を事例に―

- 著者

- 桑林 賢治

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.1, pp.5-30, 2021 (Released:2021-04-13)

- 参考文献数

- 59

- 被引用文献数

- 3

先住民による「記憶の場所」の構築と,支配的マジョリティがそこに与えた文化的・社会的な影響を分析することは,先住民のアイデンティティと過去,そして場所の関係性を解明する一助となりうる。本稿は,アイヌによってシャクシャインに関する「記憶の場所」へと構築された北海道新ひだか町の真歌山を事例に,その構築がいかに彼(女)らをめぐるポストコロニアル状況に影響されていたのかを考察する。真歌山は従来からシャクシャインに対する顕彰行為の場であったが,1960年代末以降,和人のまなざしの影響を受けながら,アイヌ・アイデンティティと結びつく「記憶の場所」へと構築され,各地のアイヌを巻き込んでいった。その後も,アイヌによる和人のまなざしの受け止め方が変化するたびに,真歌山という「記憶の場所」は再構築され続けている。こうした動きには,文化的な喪失と同化を経験し,今なお和人のまなざしから解放されていない,現代のアイヌをめぐる文化的・社会的なポストコロニアル状況が映し出されていた。その意味で,真歌山は現代のアイヌを取り巻くコロニアリズムの残滓を反映した,ポストコロニアルな「記憶の場所」として位置づけられる。このようなコロニアリズムの残滓について,多様な解釈が存在することを想定し,それらを丁寧に読み解くことが,真歌山という「記憶の場所」の構築をより深く理解するためには必要である。

- 著者

- 中谷 碩岐

- 出版者

- 日仏哲学会

- 雑誌

- フランス哲学・思想研究 (ISSN:13431773)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.246-257, 2023-09-01 (Released:2023-10-01)

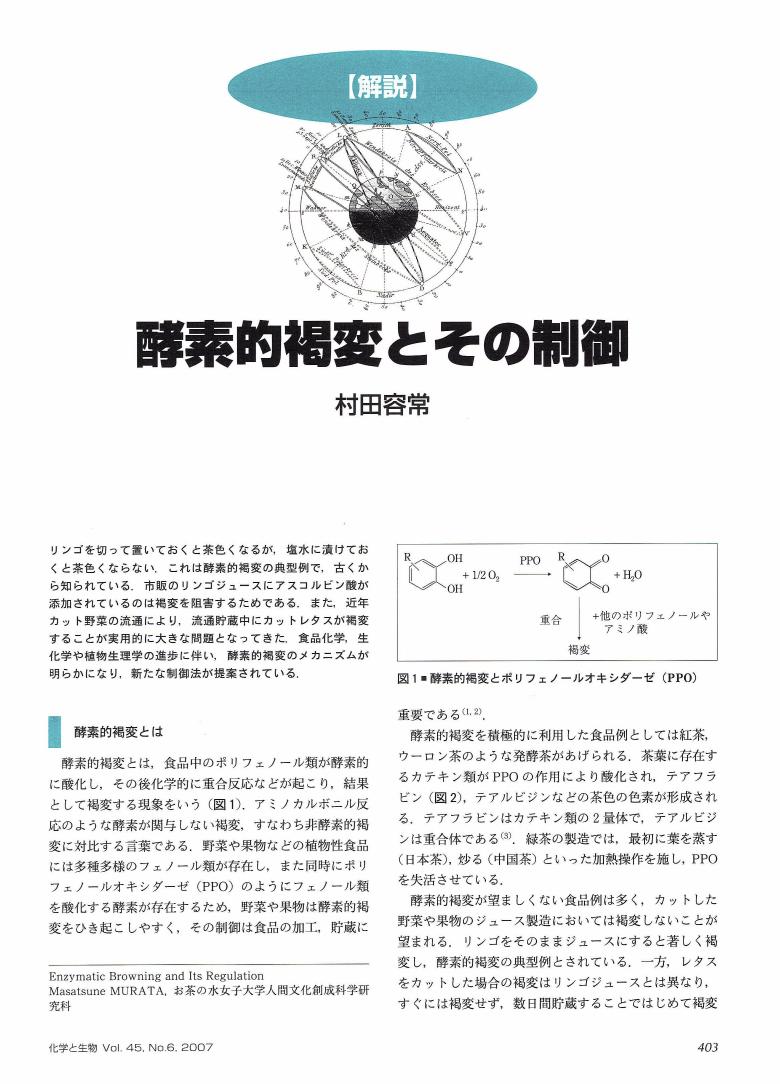

23 0 0 0 OA 酵素的褐変とその制御

- 著者

- 村田 容常

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.6, pp.403-410, 2007-06-01 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2 1

23 0 0 0 OA ワクチン接種後の有害事象と副反応

- 著者

- 中山 哲夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.4, pp.493-499, 2019-07-20 (Released:2020-02-02)

- 参考文献数

- 18

ワクチン接種後の有害事象が「副反応の疑い」として報告されており報告された事象がワクチン接種により発症するかのような誤解が生じる.厚生科学審議会(厚生労働省予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会:第1回から第35回,一部第34回)で審議された副反応疑い報告状況に公開されている資料を参考に平成25年4月から平成30年4月(一部2月)までに報告された事象を対象として重篤な副反応,特に死亡例の報告をまとめた.麻しん・風しん混合ワクチン(MR),麻しん,風しん,おたふくかぜ,水痘の生ワクチン接種後の重篤な副反応は10万あたり0.51~1.91 で死亡例については5年間のうちでMRワクチン接種後では5例のみであった.ジフテリア・破傷風・百日咳(DTaP),不活化ポリオ(IPV),DTaP-IPV,インフルエンザ桿菌タイプB(Hib),肺炎球菌(PCV),日本脳炎ワクチン接種後の重篤な副反応の頻度は10 万あたり2.03以下で死亡例はHib,PCV同時接種の44例であった.23価肺炎球菌,インフルエンザワクチン接種後死亡例は51例,63例であった.報告された死亡原因としては小児では乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)と原因不明が多く,成人では一般の死亡原因と一致していた.ワクチンは生体の免疫応答を利用して感染防御,症状の軽減を目的とするものである.ワクチン接種後の有害事象の発症は避けることができないがワクチン接種との直接的な因果関係は科学的な原因究明が必要となる.

23 0 0 0 OA 多数の点を球面上に一様分布させるソフトウェアGSS Generator

23 0 0 0 OA 空を巡る微生物

- 著者

- 幸島 司郎

- 出版者

- 日本エアロゾル学会

- 雑誌

- エアロゾル研究 (ISSN:09122834)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.43-47, 2010-03-20 (Released:2010-03-25)

- 参考文献数

- 33

Small sized organisms less than 2 mm, especially free-living microorganisms such as bacteria, fungi and algae tend to show world-wide distribution pattern. This suggests that many microorganisms travel to disperse long-distance in the air by wind. In fact, various microorganisms have been reported from the air at various altitudes in the troposphere, stratosphere and mesosphere (0–77 km a.s.l). Since dispersals to favorable habitats is important for microbes, it is possible that some microbes are adapted for long-distance dispersal in the air. For example, some bacteria and fungi living on leaf surface have been reported to produce ice-nucleation protains that function as condensation nuclei and ice nuclei. Hamilton and Lenton (1998) proposed a hypothesis that some microorganisms produce special substances that function as condensation nuclei and/or ice nuclei for cloud formation and migrate in the air safely and effectively in cloud droplets or in snowflakes. Recently, it has been reported that large part of the ice nuclei found in the new snow collected from various high-middle latitude areas were suggested to be microorganisms with ice nucleation protains. Therefore, microorganisms in the air could affect the cloud formation and precipitation in many regions of the world.

23 0 0 0 OA 大学生の課題に対する内発的動機づけ・解釈レベルと先延ばしの関連

- 著者

- 後藤 崇志 山下 冬華

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.47061, (Released:2023-10-31)

- 参考文献数

- 25

本研究では,実際の授業で課された課題に取り組む大学生を対象に調査を行い,解釈レベルの違いと大学生のレポート課題における先延ばしとの関連について,内発的動機づけによる調整効果も含めて検討した.2週間後にレポート課題の提出を控えた大学生に対して,課題への取り掛かりを開始する予定日および完了させる予定日への回答を求めた.締切後に実際に開始・完了させた日を尋ね,予定日からの遅延を先延ばし行動の指標とした.事前に学生に尋ねておいた解釈レベルの違いと内発的動機づけが先延ばし行動を予測するかを検討した.その結果,内発的動機づけが高い学生においては,課題を具体的に解釈しているほど先延ばしをしにくいことが明らかになった.動機づけと解釈レベルの両者に着目した心理プロセスを考察し,先延ばしを抑止するための方法について議論する.

23 0 0 0 OA フェミニズムの歴史からみる社会運動の可能性

- 著者

- 牟田 和恵

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.292-310, 2006-09-30 (Released:2009-10-19)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 4 5 1

本稿は, 日本におけるフェミニズムの第2波以降の運動の歴史を振り返りつつ, 「男女共同参画」をめぐって近年生じている諸問題を考察し, その作業を通じて, 女性運動, フェミニズムの可能性と「社会運動」の現代的意味を探る.ウーマンリブ運動と国際婦人年以降の運動は, 理念・方法において互いに乖離し葛藤に満ちたものであったにもかかわらず, 現在の理解では「第2波」と一括されがちだが, その背景にはフェミニズムの政治性の変容があった.男女共同参画社会基本法以降に生じているジェンダーフリー・バッシングは, 一面では, そうしたフェミニズムの政治性, 端的に言えば, 脱政治化が招来したものであったと言える.フェミニズムの運動は, マイノリティと権力の関係を考える上での試金石でもある.その歴史は, 単線的な進化論図式で運動を捉えることの誤りを教え, 単一の「社会運動」, 一方向の「解放」はありえないことを示す.フェミニズムが多元的・多層的で矛盾と葛藤に満ちたものであるということそのものが, フェミニズムの「新しい社会運動」としての可能性を示している.

23 0 0 0 OA 罪へのライセンス─罪悪感と向社会的行動に対するモラルライセンシング効果の検討─

- 著者

- 古川 善也 安部 主晃 中島 健一郎

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.1-9, 2019-10-31 (Released:2020-02-06)

- 参考文献数

- 40

In this study, we investigated whether the moral self-licensing effect, a phenomenon where the past experience of moral behavior allows for immorality, alleviates guilt and prosocial behavior accompanying immoral behavior. As a moral licensing manipulation, we used an autobiographical recalling task that asked participants to recall their experiences where they engaged in prosocial behavior toward their friends in the past (e.g., Cornelissen, Bashshur, Rode, & Le Menestrel, 2013; Jordan, Mullen, & Murnighan, 2011). Subsequently, we manipulated the participants’ feelings of guilt using the scenario method. The results showed a significant interaction between moral licensing and guilt manipulation. More specifically, in the guilt-induced condition, participants who recalled their prosocial experiences felt less guilt toward present immoral behavior than those who did not. Further, for prosocial behavior, we conducted a moderated mediation analysis using guilt scores as a mediator and guilt manipulation as a moderator. The results showed that, only in the guilt-induced condition, moral licensing reduced prosocial behavior through the guilt scores. These indicate that last behavior as well as behavioral history what they had done before influences guilt and guilt-induced behaviors.