- 著者

- Ryo Yajima Yuya Ise Tetsuya Wako Shirou Katayama Junko Kizu

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- Journal of Nippon Medical School (ISSN:13454676)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.6, pp.481-485, 2013 (Released:2014-01-10)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

Preventing infectious diseases in patients with cancer receiving palliative care is extremely important. However, little is known about the factors causing infection in these patients. The aim of this study was to clarify the factors contributing to infection in patients with cancer receiving palliative care. The medical records of each patient were reviewed, and patient characteristics were recorded. Factors that correlated significantly with infection, as revealed by univariate analysis, were performance status, the fall risk assessment score, and venous catheters. Our present study provides further evidence that the fall risk assessment score is a risk factor for infection. Critical infections might be prevented in patients with cancer receiving palliative care by monitoring the above 3 factors.

1 0 0 0 OA 交換後の顧客の消費プロセスにおけるマーケティングの研究

1 0 0 0 OA 教科体育が担うべき身体文化の検討

- 著者

- 滝沢 文雄

- 出版者

- 日本体育・スポーツ哲学会

- 雑誌

- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.17-25, 2002 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2 2

The purpose of this study is to show the new domain of a human body culture which physical education should take on. The culture has seldom or never been conscious in physical education up to the present. This study focuses on everyday behavior. Though the research method taken in the study is based upon the related texts, this paper employs a phenomenological consideration focusing on practice.The author, first of all, examines how the body is thought today, which leads to the consideration about the body that makes the body culture as well as re-examination of the views on the body. And then behavioral action is examined. The difference of behavioral action from such as upbringing and military training is touched on during the process. The refined behavioral action is discussed in relation to the body that makes communication possible. Finally it is concluded that physical education should take on the new domain of the human body culture besides what it covers now.Physical education has hardly ever been conscious about the domain of the body culture called behavioral action up until now. The domain contains the field of habitus and these behaviors have been mastered in day-to-day life. This includes a phase of discipline on behavior in society. The way of action required in society is collapsing rapidly in today's life, and behavior of children has been falling into disorder. The teachers therefore have to educate them behavior that is required in the present society while re-asking the old culture of upbringing and training. It implies the changes of the objectives and correcting the contents of the subject. This also implies the education of communication capability for living in society. A form of behavior consists of accumulation of the promising thing to exchange with others in each situation, and it is not the skill completed individually but the skill of cooperation with others; then it can be called a body capacity which deals with relationship to others.It is therefore necessary that physical educators are aware of a domain of the body culture, being aware of selecting the contents carefully, and have to educate them intentionally. The time allocation has to be provided in a lesson in order for children to master the culture, and it must be guaranteed that they can acquire it steadily.

1 0 0 0 OA 送り駆動系の運動特性を考慮した高精度輪郭制御のための工具経路生成法

1 0 0 0 OA 5軸制御マシニングセンタにおける直進軸と旋回軸の動的同期精度

- 著者

- 佐藤 隆太 横堀 祐也 堤 正臣

- 出版者

- 公益社団法人精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌論文集 (ISSN:13488724)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.73-78, 2006-01-05

- 被引用文献数

- 8 8

This paper describes the dynamic synchronous accuracy between the axes of translational and rotational in a 5-axis machining center. The 5-axis machining centers are applied to machining complex shapes, such as trurbine blades and impellers. When the 5-axis machining centers are used to machine complex shapes, the velocity of each axis varies greatly. Therefore, the synchronous accuracy of each axis is an important factor to generate high accuracy shapes. In this study, non-uniform 3-axis synchronous motion was investigated in order to estimate the dynamic synchronous accuracy. A dynamic model of the each axis including a rotary axis was developed, and the synchronous motion was simulated. As the results of experiment and simulation, it is verified the developed model can express the experimental results accurately. In addition, a method that can improve the synchronous accuracy is proposed, and its effectiveness is clarified by the developed dynamic model.

1 0 0 0 IR 落葉宮考 : 玉鬘の後継者としての役割について

- 著者

- 山田 利博

- 出版者

- 宮崎大学

- 雑誌

- 宮崎大学教育学部紀要. 人文科学 (ISSN:0285855X)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, pp.15-22, 1996-09

1 0 0 0 OA 源氏物語論 : 夕霧造型(一)

- 著者

- 目加田 さくを

- 出版者

- 梅光学院大学

- 雑誌

- 日本文学研究 (ISSN:02862948)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.11-26, 1983-11-01

- 著者

- 稲本 奈穂 斎藤 英雄

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. D-II, 情報・システム, II-パターン処理 (ISSN:09151923)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.8, pp.1693-1701, 2005-08-01

- 被引用文献数

- 21

スポーツイベントを対象にした自由視点映像合成技術を複合現実感に応用し, HMDを用いた新しいスポーツ観戦の枠組みを提案する. スタジアムで撮影される多視点スポーツ映像から, 視点の内挿によって観察者の視点位置に相当する仮想視点の映像を生成し, HMDを用いて現実空間にスポーツシーンを重畳表示する. これにより, HMDを装着した観察者は, あたかも目の前で試合が行われているかのような感覚を得ることができる. 本手法では, 試合を撮影する多視点カメラや現実空間を撮影するHMDカメラの校正を行わずに, 自然特徴点の対応関係のみから推定可能なカメラ間の射影幾何的関係を用いて, 仮想視点映像の生成や現実空間と仮想物体との位置合せを実現する. 本論文では, 本手法の有用性を検証するために, サッカー映像を複合現実提示するシステムを構築した. このシステムでは, サッカースタジアムで多視点カメラにより撮影したサッカー映像を, 机の上に設置したフィールド模型の上にHMDを用いて重畳表示することができる.

1.研究の目的中学校1学年理科学習おいて、複数単元に「粒子概念」を導入したカリキュラム開発を行い、実践、評価すことを目的とした。2.研究の方法「大気圧」、「密度」、「水溶液」、「状態変化」などの単元に粒子概念を導入した学習プログラムをデザインする。その計画に沿った授業実践を行い、単元および粒子概念の理解を見るため、質問紙により事前、事後、遅延(学習後1,2ヶ月後)調査を行う。3.研究の成果「大気圧」において導入した粒子概念は、「空気は粒子からできていること」、「空気の粒子が動き回って衝突していること」の2つである。学習前には約7,8割の生徒が、気圧現象の要因を「真空が引く」など内部の力と考えていた。粒子概念の導入後には、8割の生徒が粒子概念を用いて正しく理解し、2ヶ月後も理解は定着していた。「大気圧」で、真空容器内でマシュマロが圧縮される課題、マグデブルグ半球が離れない課題、真空の注射器のピストンが戻る課題を設定することが、粒子概念の理解に効果的なことが明らかとなった。「水溶液」の学習では、粒子モデルの認識と溶質の質量保存の理解を検証した。事前調査から、現行の教科書の説明で粒子モデルを提示しても、正しく認識できない生徒が多いことが分かった。導入した粒子概念は、「最小の粒の大きさや質量」、「1粒でも物質の性質をもつこと」、「最小の粒はそれ以上小さくならないこと」である。粒子モデルの学習により、分子レベルで粒子の大きさや特徴を理解させ、その分子を粒子モデルで表現することを指導すると、モデルを正しく認識できた。さらに、溶質の質量保存の学習で、粒子モデルを使って考察させることで、溶質の質量保存の理解は高まり、定着も優れていた。実践的な本研究の結果から、「大気圧」での粒子概念導入に加え、「水溶液」で「粒子モデルの学習」の導入および溶質の質量保存でのモデル活用により、構造的な単元構成を図ることができた。実践校での都合上、「密度」、「状態変化」での検証はできなかったため、今後の課題とする。

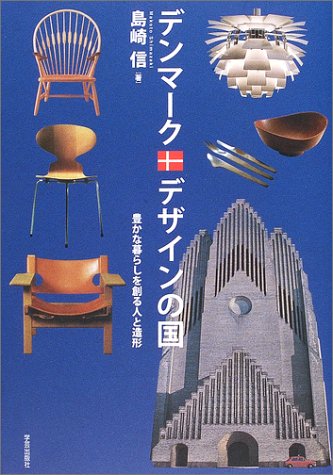

1 0 0 0 デンマーク : デザインの国 : 豊かな暮らしを創る人と造形

1 0 0 0 安定性を考慮したIIRディジタルフィルタの設計法

- 著者

- 杉田 泰則 相川 直幸

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 (ISSN:09135707)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.6, pp.735-740, 2002-06-01

- 被引用文献数

- 16

本論文では,逐次射影法を用いて任意の振幅特性と位相特性を同時に満足し,かつ安定したIIRディジタルフィルタの設計法を提案する.提案法では,ルーシェの定理を用いることにより,分母多項式のすべての極がZ平面上の単位円内となるよう係数の更新量を制限している.

1 0 0 0 OA ボーダーランド表象の複合的編成―コーマック・マッカーシーの作品を中心に

- 著者

- 伊藤愛 追川 修一

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告システムソフトウェアとオペレーティング・システム(OS) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.36, pp.47-54, 2007-04-05

近年、マルチコアプロセッサを搭載したマシンは一般化しつつある。組み込みシステムにおいても、マルチコアプロセッサを搭載したシステムが増加している。このようなシステムで VMM を動作させることによって、資源の効率利用、安全性の向上、信頼性の向上を実現することができる。これまで、マルチコアプロセッサ指向の軽量 VMM として、Gandalf を設計、実装してきた。本論文では、ゲスト OS 間のメモリ保護を実現するシャドウページングについて述べる。シャドウページングを利用することで、VMM がゲスト OS のメモリ利用を監視することができる。2方式のシャドウページングを設計し、実装を行った。それぞれの方式について評価実験を行い、シャドウページングの有無や方式の違いによるコスト差を比較し、考察を行う。Recently, the use of multi-core processors is increasing. Many multi-core processors are employed by embedded systems. By using VMMs in embedded systems with multi-core processors, we can effectively utilize the resources, improve safety and reliability. We designed and implemented a multi-core processor-oriented lightweight VMM, Gandalf. This paper focuses on shadow paging, which enables memory protection among guest OSes. A VMM can monitor the use of memory by guest OSes through shadow paging. We designed and implemented the two models of shadow paging. We compare and discuss the costs between these models by the results from benchmark experiments.

1 0 0 0 OA 近代日本の鉄道政策 : 1890~1922年

- 著者

- 高橋 靖恵 神尾 陽子

- 出版者

- 日本心理臨床学会

- 雑誌

- 心理臨床学研究 (ISSN:02891921)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.46-58, 2008-04

1 0 0 0 IR アスペルガー障害のロールシャッハ反応に関する一事例研究

- 著者

- 高橋 裕子

- 出版者

- 大阪樟蔭女子大学

- 雑誌

- 大阪樟蔭女子大学人間科学研究紀要 (ISSN:13471287)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.95-103, 2005-01-31

アスペルガー障害(Asperger's disorder: ASP)とは、DSM-IVにおいては高機能広汎性発達障害(high-function pervasive developmental disorder; HFPDD)の下位障害に分類されており、1944年にアスペルガーが報告した自閉症の中でも比較的言語発達が良好なタイプを指す。この障害の特徴として「社会的相互作用の質的障害」があるが、高い能力を有しながらも社会適応が困難である点、本人も周囲もこの質的障害を正しく認知し、適切な対応や支援を求めることが難しい点は、社会的な次元の問題であると同時に、障害の個人差を見極めにくいことが関与している。 本稿では、成人後にアスペルガー障害であると診断された女性のロールシャッハ反応に現れる特徴を形式構造解析の観点から検討し、援助の手がかりとした事例を報告する。

1 0 0 0 効果音によるタッチセンサへの押下感提示の研究

- 著者

- 木村 朝子 大町 英之 柴田 史久 田村 秀行

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.68, pp.9-16, 2007-07-06

- 被引用文献数

- 6

近年,公共設備や家電製品などでタッチセンサやタッチパネルを利用した入力装置をよく見かけるようになった.しかし,一般のメカニカルなスイッチと比べ押下感がなく,LEDやGUI画面の変更,簡単な電子音で入力状態を確認するというものがほとんどであり,正しく操作できたという実感や安心感に欠けるという問題がある.そこで本研究では,タッチセンサの操作時に,メカニカルスイッチの動作音を効果音として再生することで,利用者に擬似的に押下感を与えることができるかどうか実験を行った.実験の結果,押しボタン型スイッチの動作音を利用者の入力動作に対してタイミングよく再生することで,押下感提示が可能であることを確認した.Recently, a touch sensor and touch panel are often used for public equipments and home appliances, because of their convenience. However, they do not have enough tactile feedback, such as "push touch," to operate comfortably. In this paper, we propose the presentation of "push touch" with an action sound of mechanical switch to the touch sensor, and we report the results of experiments in which whether or not user can recognize the sound as push touch sense.

1 0 0 0 ドイツ「経済制度」理論史-1-

- 著者

- 舟田 正之

- 出版者

- 國家學會事務所

- 雑誌

- 國家學會雑誌 (ISSN:00232793)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.7, pp.p435-473, 1975-07

1 0 0 0 思春期・青年期にある先天性心疾患患者のレジリエンス構成要素

- 著者

- 仁尾 かおり 石河 真紀

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児看護学会

- 雑誌

- 日本小児看護学会誌 (ISSN:13449923)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.25-33, 2013

- 参考文献数

- 19

本研究は、人の内面の強さを示すレジリエンスに着目し、先天性心疾患をもつ思春期・青年期の人のレジリエンス構成要素を明らかにすることを目的とした。研究参加者は16名(平均18.2歳)で、データ収集は4グループ(1グループあたり3〜5名)のフォーカスグループインタビューにより行った。データは質的に分析した結果、212コード、45サブカテゴリー、および「将来に希望をもつ」、「自分で病気の管理ができる」など10カテゴリーが抽出された。そして、カテゴリーをGrotbergの考え方により分類した結果、『I AM』5カテゴリー、『I HAVE』3カテゴリー、『I CAN』2カテゴリーとなった。その結果、自分の病気を受容し、頑張ることができる内面の強さ、どの発達段階においても成長のために他者からサポートを得ること、友達や家族に支えられていると実感できること、発達段階により具体的な内容は変わるとしても、発達段階に応じて自分の病気を理解して自分で管理できることが重要であることが示唆された。

1 0 0 0 OA 民話の狐と人間

- 著者

- 劉 克華

- 出版者

- 愛知工業大学

- 雑誌

- 愛知工業大学研究報告. A, 基礎教育センター論文集 (ISSN:03870804)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.75-78, 2005-03-31

There have been a lot of tales about a fox as a kind very mystical animal since the ancient times. In the ancient Japan, the fox was treated as INARI spiritual being on the one hand, and spurned as the evil personification on the other hand. This paper deals with the study of five ascects of the relation between fox and humankind, and the analysis of the reason and the background of the relation.