1 0 0 0 節電位による多機能動力義手の制御方式

- 著者

- 奥 英久 中島 咲哉

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.91-96, 1975

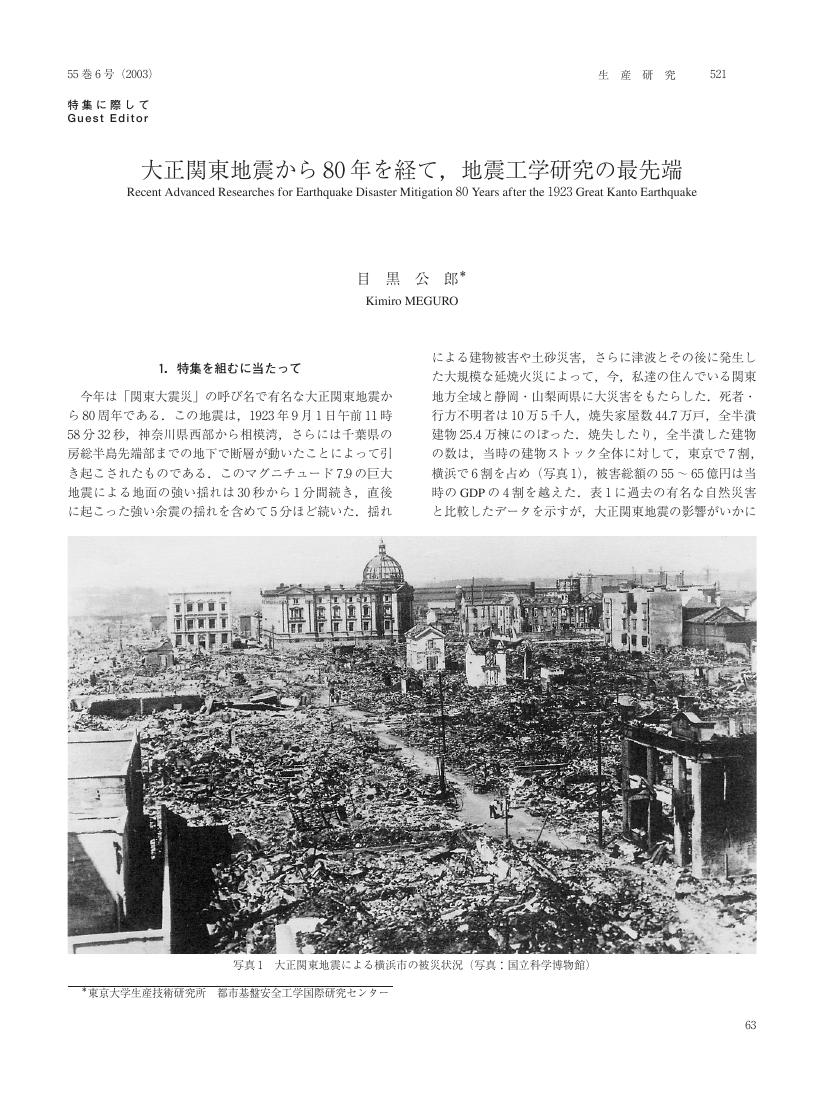

1 0 0 0 OA 大正関東地震から80年を経て,地震工学研究の最先端

- 著者

- 目黒 公郎

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.6, pp.521-523, 2003 (Released:2007-08-15)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 アグネス・スメドレーと山西防衛戦における中国八路軍

- 著者

- 張 雪

- 出版者

- 和洋女子大学英文学会

- 雑誌

- 和洋女子大学英文学会誌 (ISSN:02893940)

- 巻号頁・発行日

- no.44, pp.146-157, 2010-03

1 0 0 0 八路軍に従軍した日本婦人

- 著者

- 福永 操 大岩川 嫩

- 出版者

- 一般社団法人中国研究所

- 雑誌

- 中国研究月報 (ISSN:09104348)

- 巻号頁・発行日

- no.481, pp.16-25, 1988-03-25

- 著者

- 樋口 雅希 西村 伸也 小林 勉 山田 文宏 半澤 祐介 渡辺 恵 棒田 恵

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. E-2, 建築計画II, 住居・住宅地, 農村計画, 教育 (ISSN:13414526)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, pp.139-140, 2007-07-31

- 著者

- 棒田 恵 西村 伸也 鈴木 健之 小林 勉 周 搏 林 文潔 高橋 百寿 桝潟 晃広

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. E-2, 建築計画II, 住居・住宅地, 農村計画, 教育 (ISSN:13414526)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.287-288, 2005-07-31

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 桑田 博文

- 出版者

- 一般社団法人日本消化器外科学会

- 雑誌

- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.6, pp.943-952, 1983-06-01

- 被引用文献数

- 4

分節的胃切除術における幽門洞枝温存の意義を解明する目的で, 術後1年目の胃横切2群 (幽門洞枝切離と温存群) と対照の正常群について空腹時の胃節電図を観察した. 横切2群の横切上部は正蠕動放電のみで放電間隔, 伝播速度ともに正常群の胃体部に類似した. 横切下部は不規則な正蠕動放電の中に逆蠕動放電をみ, 正蠕動放電の放電間隔と伝播速度は正常群の幽門洞部に較べ延長と遅延を示し, 異常運動が観察された. この異常運動は幽門洞枝の有無に関係なく存在し, 胃内容排出傷害の問題に関係すると推察される. 従って, 分節的胃切術の際, 幽門洞枝の有無にかかわらず幽門筋切離術が必要と考えられる.

1 0 0 0 OA 109)アダムストークス発作を繰り返し, 低体温に陥った高齢者の1例

- 著者

- 中川 陽子 中嶋 民夫 橋本 俊雄 土肥 和紘 内田 裕也 土肥 直文 宮本 誠司

- 出版者

- 社団法人日本循環器学会

- 雑誌

- Japanese circulation journal (ISSN:00471828)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, 1999-08-20

1 0 0 0 OA 黄砂による肺細胞障害特に酸化的損傷に関する実験研究

- 著者

- 池田 成男

- 出版者

- 全国大学国語教育学会

- 雑誌

- 国語科教育 (ISSN:02870479)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.17-29, 1961-03-31

- 著者

- 山本 一彦 堀内 克啓 内田 裕也 杉村 正仁

- 雑誌

- 日本口腔診断学会雑誌 = Japanese journal of oral diagnosis/oral medicine (ISSN:09149694)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.115-119, 2002-03-20

- 参考文献数

- 9

- 著者

- モーザー ジェイソン

- 出版者

- 大阪樟蔭女子大学

- 雑誌

- 大阪樟蔭女子大学学芸学部論集 (ISSN:18807887)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.189-201, 2009-01-31

This paper introduces an experimental concept called the production cluster. The production cluster is a unit for measuring language complexity in open-ended pair work tasks. Current task-based studies often rely on units that when applied by the researcher involve breaking down learner production rather than looking at it holistically. The production cluster is a holistic macro-unit comprised of AS-units (Analysis of Speech Unit) that reflects concentrated learner engagement in his/her oral production and learning.

1 0 0 0 「政治脳」の進化と意思決定能力の研究

政治脳の進化過程を「囚人のジレンマ」において研究する第一段階(平成15年度)から、「ゼロサムゲーム」や「Hawk-Doveゲーム」を含めた複数のゲームに拡大する作業を行った(平成16年度)。一年目の成果は米国政治学会誌においてリード論文として掲載されたことで結実し、世界の政治学者から高い評価を受けることになった。この論文では、「政治脳」と「人間の協力性」との関係を明確にした。2人の人間関係において嘘をつく能力、見抜く洞察力、及び他者に対してある程度懐疑的になることの3つが人間の協力性を最も高める要因である、という一見してパラドクシカルな仮説を提出して、コンピュータ・シミュレーションによって検証を行った。更に経済学等でしばしば用いられる「合理性」という言葉について政治進化論の立場から新たな定義づけも行い、「合理性」とは社会科学で使われるものの他に、その時代環境に適合できるかどうかの「合理性」(そしてそれは必ずしも利己的ではない)も長い時間のスパンでは重要であり、伝統的な「合理性」の定義は普遍的なものでないことを主張した。第二段階では前年度のパラダイムを更に前進させたが、特に中心となったのは個人と個人の利害関係が直接的に対立するような非協力ゲームにおいて、得られる利得が小さかった場合、争いに参加するかどうかの意思決定について分析を行った。「意思決定の重層」(Orders of Intentionality)という全く新しい分野がそれであるが、相手の出方及び自分の出方を幾重にも推理しながら、最大の利得を獲得させようとする戦略であり、食料や異性の獲得といった人間の存在に根源的に関わるような場面で、リスク高く利得が必ずしも高くない場合に、人間は政治脳を最も駆使することが分かった。

1 0 0 0 軽量鉄骨下地間仕切壁とそれに囲まれた鋼製下地天井の耐震性能

- 著者

- 松岡 祐一 マコーミック ジェイソン 吹田 啓一郎 中島 正愛

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.632, pp.1857-1864, 2008-10-30

- 参考文献数

- 16

A significant amount of research has been done in order to evaluate and improve the seismic performance of the lateral load resisting system in building structures; however, there still exists a need to study the behavior of non-structural systems during an earthquake. In order to address this issue, shaking table tests were performed to look at the behavior of non-structural gypsum board partition walls typically found in steel frame structures. Both a traditional Japanese hanging ceiling system and a seismically designed hanging ceiling system were also studied. The results suggested that the non-structural partition walls undergo a rocking behavior when perpendicular walls are framed into them. In general, stiffness and damping values were large enough to affect the overall behavior of a structure. Both types of hanging ceiling systems sustained only minimal damage and performed as designed. However, the seismically designed ceiling system underwent large accelerations due to pounding with the partition walls at drift levels greater than 1/66 radians.

本研究が4年間に予定していた計画と、それぞれにおいて得られた成果は以下の通りである。(1)近現代日本の言説空間においてどのような男性性がたちあらわれ、どのような社会的事象を生みだしたのか、またそれぞれの男性性がどのような布置の中で競合・協働してきたのか、という全体像のマッピング:新聞雑誌等の文献大量調査については、1930年代『東京朝日新聞』『東京日日新聞』等にあらわれた「モダン・ボーイ」と「三勇士」言説の分析、明治期『愛国婦人』における兵士言説分析、中学校同人誌r初雁』における「青年」言説分析などをおこなった。一方で教科書や育児書などの分析は完全に終了せず、今後の課題となった。したがって、競合・協働の全体像のマッピングの完成までにはまだ必要な作業が残されているが、研究協力者等よりアメリカやドイツの男性史の知見について専門的知識の提供を得たことで、全体像についての仮説提示までにはいたることができた。(2)男性性の歴史的構築におけるキーパーソン達についての人物研究を行い、個別の思想についてのより具体的で詳細な考察を深め、かっそれを(1)で明らかにした近現代日本における男性性問の競合・協働の全体像の中に位置付ける:大町桂月、出口王仁三郎、山田わか、石川啄木、福沢諭吉、新渡戸稲造、中山みきなど、さまざまな人物研究を行なった。その結果、国民軍形成過程における「武士形象」と「男」であることとの複雑な関係性など、新たな知見を1獲得した。(3)(1)(2)の成果を公刊し、また成果に関するシンポジウムを開催する:2003年度に年次報告書『モダン・マスキュリニティーズ2003年』を刊行・頒布したことで、男性史への関心をひろく喚起することができた。シンポジウムについては、ジェンダー史学会のシンポジウム参加などを行なったものの、本研究プロジェクト単独での開催には至らず、今後の課題となった。

- 著者

- 山崎 亮輔 浅木 信吾 馬場 暁 大平 泰生 新保 一成 加藤 景三 金子 双男 サマンタ サチャ ロックリン ジェイソン

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. OME, 有機エレクトロニクス (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.59, pp.21-25, 2010-05-20

- 参考文献数

- 8

グレーティングカップリング表面プラズモン共鳴法は、金属で覆われたグレーティング基板上に入射した光の波数にグレーティングベクトルが足し合わさることによりプラズモンの波数と一致して表面プラズモンを共鳴励起する方法であり、プリズムを必要としないことなどから、実用的なセンサーへの応用が検討されてきている。我々は、金属格子上での白色光照射多重励起型表面プラズモン共鳴現象を利用したセンサーへの応用を行ってきている。また、可視域で大きなエレクトロクロミズムを持つPEDOT-PSS/テルピリジン鉄錯体ポリマーを用いて、センシング感度の向上を試みている。今回、格子間隔の異なるグレーティングを用いてセンシングを行い比較・検討を行ったので報告する。

- 著者

- 中島 正愛 MCCORMICK Jason Paul

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 特別研究員奨励費

- 巻号頁・発行日

- 2006

性能の明示を謳う性能耐震設計では、代表性能指標としてもっぱら最大層間変形角を使っているが、扉の開閉傷害に起因する避難経路の遮断、構造躯体の修復性、内装材、外装材等非構造部材の補修性等、地震終了時に建物が被る残留変形(角)も無視しえない性能評価指標となる。本課題では、鋼構造建物は、(A)大地震下でどれぐらいの残留変形を被るのか、(B)どこまでの残留変形が許容できるか、(C)残留変形をどのように制御できるかを、明らかにすることを目的とし、特に、(A)残留変形の実態調査、(B)非構造部材の損傷同定、(C)残留変形制御機構の開発、に取り組む。本研究の二年度である今年度では、上記(A)〜(C)のうち下記を実施した。(A、B)残留変形の実態調査と許容残留変形:建築後約40年を経た5階建て建物の残留変形を、床の傾斜と柱の傾斜という指標から調べ、その平均値はいずれの傾斜も1/500以下にとどまっていることを明らかにした。また当該建物への居住者へのヒアリングから、1/500程度の傾斜は生活や仕事に影響がないことも判明した。さらに心理学分野への文献調査とヒアリング結果等も踏まえ、1/200が、心理面、機能面、安全面いずれにおいても許容しうる残留変形(傾斜)であることを突き止めた。(C)残留変形の制御:残留変形最小化システムとして、柱脚部に原点復帰性を持たせる機構を考案し、それによって得られる残留変形低減効果を数値解析から明らかにした。また柱脚部原点復帰性を実現する具体的方法として、形状記憶合金をテンドンとして利用する方法と、鋼とコンクリートの間の摩擦係数が大きいことを利用した無緊結柱脚を用いる方法を提案し、後者についてはその妥当性を一連の振動台実験から検証した。

- 著者

- 馬場 暁 山崎 亮輔 大平 泰生 新保 一成 加藤 景三 金子 双男 サマンタ サチャ ロックリン ジェイソン

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.12, pp.7-11, 2009-03-06

- 参考文献数

- 8

グレーティングカップリング表面プラズモン共鳴法は、金属で覆われたグレーティング基板上に入射した光の波数にグレーティングベクトルが足し合わさることによりプラズモンの波数と一致してSPを共鳴励起する方法であり、プリズムを必要としないことなどから、実用的なセンサーへの応用が検討されてきている。本研究では、金属グレーティング上での白色光照射多重励起型表面プラズモン共鳴現象を利用したセンサーへの応用を行ったので報告する。また、可視域で大きなエレクトロクロミズムを持つPEDOT-PSS/テルピリジン鉄錯体ポリマーを用いて、センシング感度の向上を試みた。

1 0 0 0 タイ王国チャクリ朝初期の思想における主要な傾向に関する研究

- 著者

- JASON Roussos

- 出版者

- 上智大学

- 雑誌

- 一般研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 1993

最終年度を迎えた「ラマ4世マハ・モングット王の治世下における思想史」の研究は、研究開始当初から国内外からの関係文献・資料の収集に多くの時間を要した。しかし、本年度は収集した文献・資料の比較分析、特に比較文化的な観点からの再検討を加え、それらがラマ4世の治世下における神話と現実を明確に区別し得る史料的価値の高いものである結論に至った。また、今年度、Constantine Gerigrakisの生誕の地、ケファリニア島およびRoyal Academy London, Burlington Houseで行った研究発表では、ラマ4世治世下の思想形成とその傾向を、文学、芸術、哲学の分野からの考察を試みるにあたり、多くの示唆的な意見や助言を得られたことは幸運であった。残念ながら現時点では本研究はまだ進化の過程にあり、最終的に纏まったものは完成できていない。

- 著者

- 関 昭典 ラグレカ ジェイソン

- 出版者

- 東京経済大学

- 雑誌

- コミュニケーション科学 (ISSN:1340587X)

- 巻号頁・発行日

- no.29, pp.47-66, 2009-03-04