2 0 0 0 OA 超音波検査を用いた下大静脈の観察による循環動態の評価

- 著者

- 亀田 徹 伊坂 晃 藤田 正人 路 昭遠 一本木 邦治

- 出版者

- 一般社団法人 日本救急医学会

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.11, pp.903-915, 2013-11-15 (Released:2014-01-07)

- 参考文献数

- 75

救急室や集中治療室で超音波検査(ultrasonography: US)は手軽に利用できるようになり,循環動態の評価のため焦点を絞ったUSによる下大静脈(inferior vena cava: IVC)の観察が広く行われるようになってきた。USによるIVC径(IVC diameter: IVCD)の計測では,IVCDに影響を及ぼす因子を事前に理解しておくことが大切である。患者の状態が安定していれば,体位は通常仰臥位にするが,症例により左側臥位による再評価が推奨される。呼吸はsniff(鼻をすする動作)が適切である。計測部位は一般に肝下面で右房入口部から0.5-3cm程度の位置とする。IVCの縦断像でIVCDを計測するが,事前に横断像で形態を確認しておくことは有用である。表示としてBモードもしくはMモードを選択するが,それぞれのモードの特性を考慮して利用する。IVCDの実測の代用として目測による評価も有用で,素早く施行可能なことからとくに重症患者において利用価値が高い。これまで日常臨床ではIVCDとその呼吸性変動の組み合せで右房圧の推定が行われてきたが,近年欧米ではその推定規準が見直された。またIVCDやその呼吸性変動を指標にすれば,非代償性心不全の診断や水分管理,初期蘇生における循環血液量減少の評価,人工呼吸中の輸液反応性の評価にも有用であるという報告がなされている。急性期診療において焦点を絞ったUSによるIVCの観察を加えることで,より非侵襲的で正確な輸液管理が可能になるかもしれないが,その確証を得るには今後標準化された計測方法と評価基準を用いた臨床研究が必要となる。

- 著者

- 松田 真里

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会関西支部

- 雑誌

- 関西フランス語フランス文学 (ISSN:24331864)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.83-84, 2019-03-31 (Released:2019-07-31)

2 0 0 0 OA 石灰石を原料とした12CaO・7Al2O3 エレクトライドの作製とその気体吸着特性

- 著者

- 杉山 博信 陳 友晴

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)

- 巻号頁・発行日

- vol.135, no.10, pp.89-93, 2019-10-31 (Released:2019-10-31)

- 参考文献数

- 24

12CaO・7Al2O3 electride is one of the outstanding materials expected to be applied in various fields such as electronics and catalyst, and generally fabricated by sintering high purity CaCO3 and Al2O3. We attempted to fabricate 12CaO・7Al2O3 electride using limestone as a raw material instead of using high purity CaCO3 aiming at further industrial use, and investigated the gas adsorption properties of the fabricated samples. Three samples, two from limestone and one from high purity CaCO3, were prepared and exposed to the atmosphere for about 9 hours, and then the gas adsorption properties of them were analyzed by Py-GC/MS. As a result, desorption of N2 and O2 which are abundant in the atmosphere was not observed by heating the samples exposed to the atmosphere up to 700℃, while desorption of CO and CH4 was identified. It is implied that the desorbed CO originates from CO2 in the atmosphere. This result indicates these samples might selectively adsorb CO2 and CH4 as compared with N2 and O2. Furthermore, for the limestone derived samples, the selectivity of CO2 and CH4 adsorption was improved and this result indicated the possibility that the CO2 adsorption capacity of these samples is higher than that made from high purity CaCO3. One reason of this phenomena is inferred the changes in the electronic state of material surfaces due to the doping of impurities contained in limestones, such as Mg, Sr, and Cu, into the Ca sites of the cage-like structure in 12CaO・7Al2O3 electride.

2 0 0 0 OA Pusher現象に対するリハビリテーション

- 著者

- 生野 達也 奥埜 博之 信迫 悟志 川見 清豪 山田 真澄 塚本 芳久

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.36 Suppl. No.2 (第44回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.B3P3285, 2009 (Released:2009-04-25)

【はじめに】Pusher現象は、リハビリテーションの主要な阻害因子の一つである.KarnathらはPusher現象について、開眼時の視覚的垂直認知(以下SVV)はほぼ鉛直であるが閉眼時の身体的垂直認知(以下SPV)が健側へ偏倚していると報告しており、感覚モダリティによって垂直認知が異なることを示した.治療は、視覚を用いたSVVに関する報告は多いが、体性感覚を用いたSPVに関する報告は少ない.今回、閉眼時のSPVが健側へ偏倚している症例に対して、体性感覚を用いた治療アプローチを行ったので報告する.【自己身体の垂直性を認知する過程と観察の視点】1.注意を向けることによってはじめて体性感覚野の再組織化が起こる(Recanzone).2.身体の左右両側に受容野をもつニューロンが存在し身体正中部の情報を収集する(Iwamura).3.体性感覚と視覚を統合して空間内における身体像を符号化する(Iwamura).以上の知見より、SPVには患側の体性感覚に注意を向けて認知する能力と、左右の体性感覚を比較照合する能力について評価・観察することが不可欠である.【症例紹介】60歳代(女性) 診断名:脳梗塞(H20.8.2発症) 障害名:左片麻痺、左半側空間無視、注意障害 Pusher重症度分類:6.端座位ではPusher現象あり中等度介助レベル.開眼時のSVVはほぼ鉛直.閉眼時のSPVは健側へ偏倚.表在・深部感覚は重度鈍麻しているが、右側の触・圧覚に注意を向けた後であれば左側での識別が若干改善する.なお、本発表は症例の同意を得て行った.【病態解釈と訓練】本症例は、左上下肢の深部感覚に加え、左側殿部・足底部の触・圧覚を十分に細かく認知することが困難であり、左右からの体性感覚情報の収集に問題が生じた結果、SPVが変質したと考えた.訓練は、体性感覚の左右比較の基準を作ることを目的に、まず硬度の異なるスポンジを用いて右側殿部・足底部で触・圧覚に注意を向けた後に、左側殿部・足底部で硬度の異なるスポンジの認識する課題を通じて触・圧覚を弁別する課題を行った.左側触・圧覚の認知が可能になると共に左右比較を行った.前述の課題を通じて閉眼座位でSPVの偏倚が修正された後に、SVVとSPVを比較照合する課題を行った.【結果および考察】訓練一回毎の前後で変化が認められた.左側触・圧覚の認知が向上すると共に閉眼時のSPVは鉛直へと変化した.左半側空間無視・注意障害:軽減、Pusher重症度分類:2.端座位見守りレベル.SVVとSPVはほぼ一致した.注意を向ければ触・圧覚の左右比較が可能.本症例は感覚鈍麻に加え、左側殿部・足底部の触・圧覚に注意が向かずSPVが偏倚していた.体性感覚に注意を向け、必要な情報を選択できるようになり、左側殿部・足底部の触・圧覚の認知が可能になると共にSPVが再構築されたと考えた.

- 著者

- Yuji Naito Kazuhiko Uchiyama Tomohisa Takagi

- 出版者

- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN

- 雑誌

- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.1-4, 2018 (Released:2018-07-01)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 11

Redox-related gaseous molecular species in the gastrointestinal tract are derived from the chemical oxidation-reduction reactions, enzymatic reactions, swallowing, and bacterial production. Recent studies have demonstrated the crucial roles of the microbiota and gaseous molecules in the pathogenesis of gastrointestinal inflammatory and functional diseases. Especially in the hypoxic condition of the large intestine, various bacteria produce acetic acid, methane, and hydrogen sulfide using hydrogen molecules generated by the fermentation reaction as an energy source. In this review, we summarized the recent advances in the biology of redox-related gaseous molecules in the gastrointestinal tract.

2 0 0 0 OA The Mitral L Wave

- 著者

- Hiromi Nakai Masaaki Takeuchi Tomoko Nishikage Toshiki Nagakura Shinichiro Otani

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.8, pp.1244-1249, 2007 (Released:2007-07-25)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 8 21

Background The prominent mid-diastolic filling wave (mitral L wave) indicates advanced diastolic dysfunction in patients in sinus rhythm. The aim of the present study was to determine the clinical implications of the mitral L wave in patients with atrial fibrillation (AF). Methods and Results Ninety-nine consecutive non-valvular chronic persistent AF patients were enrolled. The mitral L wave was defined as a distinct mid-diastolic flow velocity following the E wave with a peak velocity >20 cm/s. The prevalence of the L wave in AF patients (34/99, 34%) was significantly higher than that observed in patients in sinus rhythm during the same study period (23/946, 2.4%, p<0.001). Patients with AF and L wave were older, more frequently female and had a slower heart rate, shorter isovolumic relaxation times, larger E wave velocities and lower early diastolic mitral annulus velocity (E') resulting in the higher E/E' compared to those without L waves. The left atrial volume index was significantly larger in patients with an L wave. The Valsalva maneuver decreased, and leg elevation increased, the amplitude of the L wave in the subset of patients who received these procedures. Conclusions The appearance of the mitral L wave in AF is relatively common, and its presence indicates advanced diastolic dysfunction, including elevated filling pressures and distended noncompliant LA. (Circ J 2007; 71: 1244 - 1249)

2 0 0 0 OA 運動処方と運動療法の実際

- 著者

- 塩谷 隆信 佐竹 將宏 川越 厚良 菅原 慶勇 高橋 仁美 本間 光信

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.323-329, 2012-12-28 (Released:2016-04-25)

- 参考文献数

- 31

呼吸リハビリテーション(呼吸リハビリ)は,慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の日常生活活動を全人間的に支援する医療システムである.呼吸リハビリは,薬物療法により症状が軽快している患者においても,さらに相加的な上乗せの改善効果を得ることができる.運動療法は呼吸リハビリの中心となる構成要素である.運動療法施行時には体重減少を抑制し,運動療法の効果を高めるために栄養補給療法を併用することが望ましい.近年,低強度運動療法の有用性が報告され,その普及が期待される.運動療法は,継続して定期的に行われる必要がある.維持プログラムとしては,持久力トレーニングと筋力トレーニングが主体となり,運動習慣がライフスタイルに組み込まれていることが望ましい.運動療法のなかで,歩行は性別,年齢を問わず最も親しみやすい運動様式である.

2 0 0 0 OA 『ブリハット・カーロッタラ』におけるパーシュパタ・アストラ

- 著者

- 篠田 淳子

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.277-274, 2013-12-20 (Released:2017-09-01)

2 0 0 0 OA combined nutritional therapy

- 著者

- 鍋谷 圭宏 大村 健二

- 出版者

- 日本外科代謝栄養学会

- 雑誌

- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.191-194, 2018-08-15 (Released:2018-10-10)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 学会歴代理事名簿

- 出版者

- ロシア・東欧学会

- 雑誌

- ロシア・東欧研究 (ISSN:13486497)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.37, pp.i-xiii, 2008 (Released:2010-05-31)

2 0 0 0 OA 人工炭酸浴に関する研究

- 著者

- 萬 秀憲 久保 裕一郎 江口 泰輝 河本 知二 砂川 満 古元 嘉昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会

- 雑誌

- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3-4, pp.123-129, 1984 (Released:2010-08-06)

- 参考文献数

- 13

It was found that no effect of increase in dermal blood flow depended solely on HCO3- or CO32-, but on CO2 gas dissolved in water.The artificial CO2 bath was prepared with sodium bicarbonate and citric acid, mixing simply in plain water at 38-40°C.Thermal efficacy was confirmed by a rise in temperature of oral, finger tip and forehead respectively, and by a high transepidermal water loss (TWL) in consequence of increase in dermal blood flow, compared to a plain bathing.A remarkable effect in artificial CO2 bathing of 400-800ppm has been well-known clinically, however, a substantial increase in dermal blood flow has observed with artificial CO2-bathing of 59.8ppm or greater in this study, so that a CO2-bathing using the preparation would be popularized.

2 0 0 0 OA 伊豆諸島,新島火山宮塚山イベント以降のテフラ層序と噴火史

- 著者

- 小林 淳 青木 かおり 村田 昌則 西澤 文勝 鈴木 毅彦

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 火山 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.2, pp.21-40, 2020-06-30 (Released:2020-07-06)

- 参考文献数

- 35

This study established tephrostratigraphy and clarified the eruption history of Niijima volcano (Izu Islands, Japan) after the Miyatsukayama event (12.8-8.5calka) through geological survey around the central and northern parts of Niijima island, and Shikinejima and Jinaijima islands. Detailed explanation is summarized below. The Miyatsukayama eruptive event started at the north of Akazakinomine lava dome (central part of Niijima island) at 12.8calka. The series of eruptions formed Miyatsukayama lava dome, and produced Nj-MtG tephra (12.8-8.5calka) and K tephra (ca. 8.5calka). In particular, the first pyroclastic density current covered the Akazakinomine lava dome thickly, accompanying fallout deposits (Nj-Mt tephra) which were widely distributed in the northern part of Izu Islands. Subsequently, the Shikinejima event ejecting Nj-Sk tephra occurred at ca. 8calka. At ca. 7.5calka, H(s) tephra was produced by the eruption near Shikinejima island, and H(n) tephra was produced by the Niijimayama event. During the Miyatsukayama-nanbu event (ca. 5.5calka) producing Nj-Mt(s) tephra, pyroclastic density currents erupted from the southern part of Miyatsukayama lava dome, buried depressions on the Miyatsukayakma lava dome and formed horizontal and flat surface. The erupted pyroclastic material covered the Akazakinomine lava dome widely and formed pyroclastic cones and lava domes near the source. After that, the Wakago event (Ni-Wg tephra), the D tephra event and the Kudamaki-Atchiyama event (Nj-KdAt) erupted basaltic magma at ca. 3.6calka, ca. 1.6calka and AD 856-857, respectively. Several decades after the Kudamaki-Atchiyama event, the Mukaiyama event (Nj-My) occurred at the southern part of Niijima island in AD 886-887. The Mukaiyama event is the largest eruption during the last 12.8 kys. At Niijima Volcano, eruptions with the magnitude equivalent to the Mukaiyama event (>0.1DREkm3) have occurred every thousand years since the Miyatsukayama event, and the large area of the island was covered with pyroclastic density currents at each eruption.

2 0 0 0 OA 両側側頭葉に出血を伴った急性散在性脳脊髄炎の1例

- 著者

- 國井 美紗子 中橋 秀文 大場 ちひろ 亀田 知明 土井 宏 釘本 千春 馬場 泰尚 鈴木 ゆめ 黒岩 義之

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.7, pp.1656-1658, 2010 (Released:2013-04-10)

- 参考文献数

- 3

先行感染を伴い,両側側頭葉に出血を伴う髄膜脳炎を呈し,同時に脊髄病変を認めた急性散在性脳脊髄炎(acute disseminated encephalomyelitis,ADEM)の男性例.出血を伴う激症型ADEMでは予後不良であることが知られているが,本例は発症早期よりステロイド治療を行い良好な経過をとった稀なケースであると考えられる.

2 0 0 0 OA 社会関係資本と災害に対するレジリエンス

- 著者

- カワチ イチロウ

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.10, pp.10_95-10_99, 2013-10-01 (Released:2014-02-07)

2 0 0 0 OA 質量分析による自然毒食中毒の理解:課題と展望

- 著者

- 南谷 臣昭 登田 美桜 大城 直雅

- 出版者

- 一般社団法人 日本質量分析学会

- 雑誌

- Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan (ISSN:13408097)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.71-77, 2019-04-01 (Released:2019-04-15)

- 参考文献数

- 30

2 0 0 0 OA 浜名湖直下の地震活動とその変化

- 著者

- 松村 正三

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.55-65, 2005-06-10 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2 1

Peculiar seismic activities are occurring beneath Lake Hamana inside the subducted Philippine Sea slab at depths of about 30km. They consist of three spindle-shaped earthquake clusters with NW-SE axes, in a left-stepping alignment in the EW direction, with several kilometers between them. Illustrations of the focal mechanisms indicate that they act like an open crack under NW-SE compression and NE-SW tension and are caused by a right-lateral shear force acting on the Philippine Sea slab. A stress pattern simulation model suggests the following explanation of the situation. A localized locked zone is positioned on the plate boundary just north of the clusters. Separated from the main locked zone, it is considered to be one of the satellite asperities surrounding the main one. The main locked zone is located eastward from Lake Hamana and is expected to become the seismogenic zone of the forthcoming Tokai earthquake. These clusters have demonstrated a remarkable decrease in activity since the second half of the year 2000. An anomalous tectonic movement detected by GPS measurements occurred almost simultaneously. This indicates that a slow slip event progressed on the plate boundary beneath Lake Hamana; that is, the locking must be released there. Since the current change in seismic activity corresponds with this movement, it can be attributed to tectonic stress change due to the slow slip. We estimate that at least three similar periods of quiescence have occurred during the last quarter century. Tidal gauge findings at Maisaka and the crustal tilt at Mikkabi, both of which were observed near Lake Hamana, have indicated almost simultaneous occurrences of similar anomalies. As a result, three episodes of slow slip were identified: the first occurred before 1980, the second around 1990, and the last has been ongoing since late 2000. This implies that the slow slip repeats quasi-periodically with an interval of about one decade. We consider that the locked zone beneath Lake Hamana is a small asperity with a potential of slowly and intermittently slipping due to a weak coupling condition in an area sandwiched between two seismogenic zones of the Tokai and Tonankai megathrust earthquakes.

2 0 0 0 OA 大型LEDバックライトの色むら主観評価

- 著者

- 長嶺 邦彦 冨岡 聡 政倉 祐子 田村 徹 植田 充紀 新福 吉秀

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.7, pp.1012-1015, 2010-07-01 (Released:2010-10-01)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

As the mura of a large LED backlight are caused by various factors such as the strength and wavelength of the light emission, light distribution of the individual LED and its structure design, both complicated mura shapes and the affect of hue need to be considered in order to evaluate the white uniformity of an LED backlight. There are no quantitative results showing the relations between human perception and uneven colored characteristic. To quantify the human perception of white uniformity, we used a 40-inch LED backlight to subjectively evaluate white uniformity and found the relation between human perception and physical characteristics from the measurements.

2 0 0 0 OA Pusher現象を有する脳血管障害患者の坐位保持能力について

- 著者

- 山下 和樹 岩井 信彦 青柳 陽一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.37 Suppl. No.2 (第45回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.B4P2150, 2010 (Released:2010-05-25)

【目的】Pusher現象を有する脳血管障害患者の姿勢保持能力に対するアプローチとして、垂直指標と視覚的手がかりの有効性が提唱されている。しかし垂直指標1つの提示では体幹回旋位、体幹側屈位等でも垂直指標を視覚的手がかりとし、直立位から逸脱した姿勢を学習するため本来の効果が半減する可能性がある。そこで本研究では坐位体幹直立位にて、垂直指標を患者の前方に直列で2本提示し、その2本の垂直指標が重なる位置で姿勢を保つように指示することで、端坐位保持時間の延長・坐位保持姿勢の改善につながる可能性を考え、pusher現象を有する2症例でパイロット研究を行った。【方法】対象は、右視床出血発症28日後の60代男性(症例1)、および左内包後脚のラクナ梗塞発症32日後の80代男性(症例2)であった。両症例ともcontraversive pushing臨床評価スケールは4点で、端坐位保持時間は1分未満であった。この2名に対し垂直指標未提示(以下未提示)、垂直指標1本提示(以下1本提示)、垂直指標2本提示(以下2本提示)の3通りの方法をランダムに用いて、端坐位保持時間の計測と姿勢変化の観察を3日間行った。垂直指標は、1本提示時は患者から1m前方に、2本提示時は1m前方および2m前方に設置した。口頭指示として未提示時は「姿勢をまっすぐして転倒しないように」、1本提示時は「棒のようにまっすぐ姿勢を正して転倒しないように、しっかりみつめて」、2本提示時は「棒が重なって見える所で姿勢を正して転倒しないように、しっかりみつめて」と指示した。端坐位時、両手背を転倒する直前まで大腿部に接地し、上肢又は体幹の一部がベッド面に接地するまでの時間を理学療法施行前に計測した。各試行の計測順は乱数表を用いて行った。計測時、患者に不安を与えないよう後方にセラピストが位置し、安全に配慮して行った。【説明と同意】患者には本研究の目的・内容について説明し、本研究で得た情報は本研究以外には使用しないこと、拒否しても一切不利益が生じないことを説明し、同意を得た。【結果】計測初日の坐位保持時間は症例1では未提示25秒、1本提示41秒、2本提示49秒、症例2では、それぞれ23秒、44秒、55秒と2本提示時に端坐位保持時間が延長する傾向が認められた。両症例とも、計測2日目、3日目は端坐位保持時間が延長し、未提示、1本提示、2本提示の順に延長する傾向は同様であった。姿勢観察では未提示時に体幹側屈位が著明にみられた。1本提示時は未提示時と比べ体幹側屈は軽度改善もしくは変化なく、体幹回旋の発生がみられた。2本提示時は未提示時・1本提示時と比べ体幹側屈、回旋の減少がみられた。両症例とも4日目以降は静的坐位で直立坐位保持が可能となった。【考察】本研究では未提示、1本提示、2本提示の順で端坐位保持時間が延長する傾向が認められた。Karnath et al(2003)は、pusher現象例の視覚的垂直認知は正しくても、身体的垂直認知は非麻痺側に大きく傾いているため、両要素のギャップを埋め合わすために「押す」現象が生起する、としている。アプローチについては、垂直指標と視覚的手がかりの有効性に焦点が当てられており、症例に姿勢の認知的歪みを理解させること、視覚的に身体と環境の関係を認知させること、治療者によって視覚的手がかりを付与すること、その手がかりによって直立姿勢を学習することが重要であると述べている。しかし、1本提示では、頭頚部が床面に対し平行にある状態で体幹の側屈、回旋等が発生しても、その端坐位姿勢で視覚的に垂直位であると認識してしまう可能性が高く、それを口頭指示で矯正を図っても身体的垂直認知が障害されているため混乱を生じる可能性が高い。2本提示では、体幹直立位の状態で2本垂直指標が1つに重なる位置で姿勢を保つように提示することで、垂直指標が2本に見えれば姿勢が崩れていることを認識しやすくなり、誤った端坐位姿勢での学習を防ぐことができると考えられる。このため未提示・1本提示時に比べ2本垂直指標提示時の方が端坐位保持時間の延長に至ったものと思われる。【理学療法学研究としての意義】Pusher現象に対するアプローチとして体性感覚入力や視覚刺激入力を用いたアプローチ等が挙げられ臨床的にはいずれもある程度効果があるとされているが、どちらが有効な手段であるかは不明である。今回のパイロット研究では症例数は少なかったものの、1本提示、2本提示になるに従い、端坐位時間の延長傾向、姿勢改善がみられた。今後さらに症例を重ね2本垂直指標提示での坐位保持能力の効果を検討していきたい。

2 0 0 0 OA 3.次世代動画像符号化標準へのExploration

- 著者

- 中條 健

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.4, pp.431-434, 2007-04-01 (Released:2009-10-16)

- 参考文献数

- 12

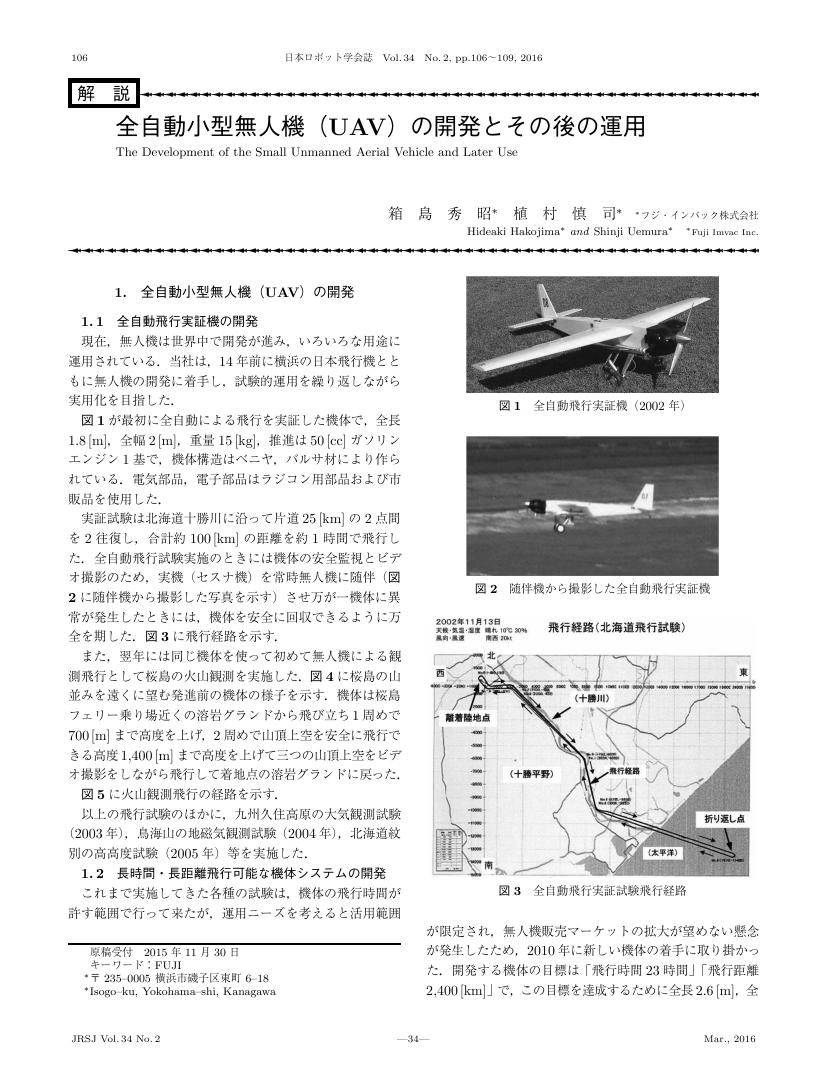

2 0 0 0 OA 全自動小型無人機(UAV)の開発とその後の運用

- 著者

- 箱島 秀昭 植村 慎司

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.106-109, 2016 (Released:2016-04-15)

- 被引用文献数

- 2