4 0 0 0 OA 淡水魚のナレズシ文化

- 著者

- 堀越 昌子

- 出版者

- 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 = Journal of the Brewing Society of Japan (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.6, pp.389-394, 2012-06 (Released:2013-10-08)

4 0 0 0 OA EU ウクライナとの連合協定に署名

- 著者

- 加藤浩

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 260-2), 2014-08

4 0 0 0 OA 高野山金剛三昧院蔵『十臂弁財天法』の翻刻と紹介

- 著者

- 鳥谷 武史

- 出版者

- 金沢大学大学院人間社会環境研究科 = Graduate School of Human and Socio-Enviromental Studies Kanazawa University

- 雑誌

- 人間社会環境研究 = Human and socio-environmental studies (ISSN:18815545)

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.57-47, 2017-03-28

This paper aims to interpret "Jippi-Benzaiten-Ho" text preserved at the Kongosanmaiin Temple and explain its contents. Jippi-benzaiten is a deva with three snake heads and ten arms, and this text describes the method of the Jippi-benzaiten's ritual. The text is preserved by Kongosanmaiin temple, but is deposited at Koyasan university library. The Kongosanmaiin temple has several texts about Jippi-benzaiten, written from the end of the 15th century to the I 6th century. "Jippi-Benzaiten-Shidai-Kuketsu," introduced by the previous study, is preserved at the Shinnoin temple, and is an example of how "Jippi-Benzaiten-Ho" was transferred from the same text. On the other hand, "Bussetsu-Benzaitennyo-Kyo," which is written about Jippi-benzaiten in narrative form, is considered the scripture that accompanies "Jippi-Benzaiten-Ho". "Jippi-Benzaiten-Ho" describes the methods of the Jippi-benzaiten's ritual sequentially, and it is remarkable that its contents have much in common with the Tenkawa-benzaiten-mandala (the painting depicting Jippi-benzaiten). It is believed that this text was written using the "Kinbusen-Himitsu-Den" as reference.Several paintings of Jippi-benzaiten were created in Nara in the 16th century.The texts about the Jippi-benzaiten were written in Koyasan during the same era. A mountain ascetic called Tozan-ha, had propagated the faith of the benzaiten in Nara, Koyasan, and Tozan-ha-shugen-ja.

4 0 0 0 IR 恐怖小説としての『黒いクモ』

- 著者

- 小澤 萬記

- 出版者

- 東京大学比較文学・文化研究会

- 雑誌

- 比較文学・文化論集 (ISSN:0911341X)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.96-107, 1991-06-10

- 著者

- Koichiro Sota Yuki Uchiyama Katsuji Kaida Tatsushi Wakasugi Daiki Takemura Naoki Sasanuma Kazuhiro Ikegame Kazuhisa Domen

- 出版者

- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine

- 雑誌

- Progress in Rehabilitation Medicine (ISSN:24321354)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.20230003, 2023 (Released:2023-02-08)

- 参考文献数

- 47

Objectives: This study compared the balance function in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) with their balance function after subsequent training sessions with a Balance Exercise Assist Robot (BEAR).Methods: In this prospective observational study, inpatients who underwent allo-HSCT from human leukocyte antigen-mismatched relatives were enrolled from December 2015 to October 2017. Patients were allowed to leave their clean room after allo-HSCT and underwent balance exercise training using the BEAR. Sessions (20–40 min) were performed 5 days per week and consisted of three games that were performed four times each. A total of 15 sessions were performed by each patient. Patient balance function was assessed before BEAR therapy according to the mini-balance evaluation systems test (mini-BESTest), and patients were divided into two groups (Low and High) based on a 70% cut-off value for the total mini-BESTest score. Patient balance was also assessed after BEAR therapy.Results: Fourteen patients providing written informed consent fulfilled the protocol: six patients in the Low group, and eight patients in the High group. In the Low group, there was a statistically significant difference between pre- and post-evaluations in postural response, which a sub-item of the mini-BESTest. In the High group, there was no significant difference between pre- and post-evaluations in the mini-BESTest.Conclusions: BEAR sessions improve balance function in patients undergoing allo-HSCT.

4 0 0 0 IR 明治30年代の日本の乗合自動車営業

- 著者

- 斎藤 尚久

- 出版者

- 同志社大学

- 雑誌

- 同志社商学 (ISSN:03872858)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.224-255, 1987

研究 出石邦保教授 追悼号

- 著者

- Jun Shinoda Saeko Ichimura Ryuichi Kanai Takamasa Majima Shumpei Azami Kouji Inoue Toshitaka Shirai

- 出版者

- The Japanese Society for Neuroendovascular Therapy

- 雑誌

- Journal of Neuroendovascular Therapy (ISSN:18824072)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.37-46, 2023 (Released:2023-02-20)

- 参考文献数

- 19

Objective: Protected code stroke has been widely introduced in the emergency medical system for acute stroke in the current coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. This study aims to confirm the effects of protected code stroke formulated by the Japan Stroke Society (JSS-PCS) on the quality and outcomes of reperfusion therapy for acute ischemic stroke (AIS), followed by evaluating its validity.Methods: The subjects were 109 consecutive patients with AIS who underwent reperfusion therapy between January 2016 and July 2021, excluding in-hospital onset cases. Patients were classified according to the treatment date into the pre-COVID-19 (n = 82) and the with-COVID-19 (n = 27) groups. JSS-PCS was applied to all patients in the latter group. Statistical comparisons were made between groups on time indicators for initial treatment (onset-to-door time, door-to-imaging time [DTI], door-to-needle time [DTN], door-to-puncture time [DTP], door-to-reperfusion time, and puncture-to-reperfusion time [PTR]). The time indicator transition over the entire period was also evaluated by subgroup analysis. Subsequently, the outcomes at discharge were statistically compared between the two periods, followed by a subgroup comparison. Finally, univariate and multivariate analyses examined whether the application of JSS-PCS affected clinical outcomes.Results: Slight delays were revealed in DTI, DTN, DTP, and PTR in the with-COVID-19 group with no statistical significance. The time indicators were delayed once entering the period of the COVID-19 pandemic and then shortened again. The outcomes at discharge tended to worsen slightly in the with-COVID-19 group with no significance. Subgroup analysis depicted a transient deterioration of outcomes early in the pandemic. Applying JSS-PCS did not significantly affect clinical outcomes in univariate and multivariate analyses.Conclusion: Regarding reperfusion therapy at our facility, the introduction and application of JSS-PCS during the COVID-19 pandemic significantly affected neither time indicators nor outcomes. Infection control should be a top priority in the first medical practice for AIS in today’s world, where COVID-19 shows no signs of termination.

4 0 0 0 OA 精神保健福祉分野のエンパワーメント・アプローチに関する考察

- 著者

- 古寺 久仁子

- 出版者

- ルーテル学院大学

- 雑誌

- ルーテル学院研究紀要 : テオロギア・ディアコニア (ISSN:18809855)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.81-99, 2007

4 0 0 0 OA 教科内容科目『初等算数』の授業改善に向けて 1

- 著者

- 齋藤 幸子 小室 直人 谷地元 直樹 辻栄 周平 植田 優基

- 出版者

- 北海道教育大学

- 雑誌

- 北海道教育大学紀要. 教育臨床研究編 (ISSN:27583902)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.1・2, pp.143-156, 2023-01

算数・数学科における公式暗記に頼った指導法や,算数におけるかけ算の順序の指導などに対し,近年,多くの問題点が指摘されている。このような問題に数学的・論理的に対処できる教員を養成するにあたり,大学教職課程での算数・数学の“教科内容科目”の責任は重大である。北海道教育大学の「教科に関する専門的事項(小学校)」(教科内容科目)『初等算数』において,旭川校では,令和3年度から数学教育専攻の複数の教員によるオムニバス形式の授業を開始した。この小論では,旭川校令和3年度『初等算数』における授業改善およびその根拠・ねらいについて論じる。学生達が将来小学校で算数を指導するための基礎となる題材を厳選しつつ教科専門教員の強みを活かすような授業内容の工夫について述べ,今後の課題も提示する。特に,6章では,学習指導要領において重視されている「データの活用」と「確率・統計」について専門教員の見解を述べる。

4 0 0 0 OA 水中音の伝搬

- 著者

- 大坪 久泰

- 出版者

- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.55-60, 1985-04-01 (Released:2009-10-06)

- 参考文献数

- 1

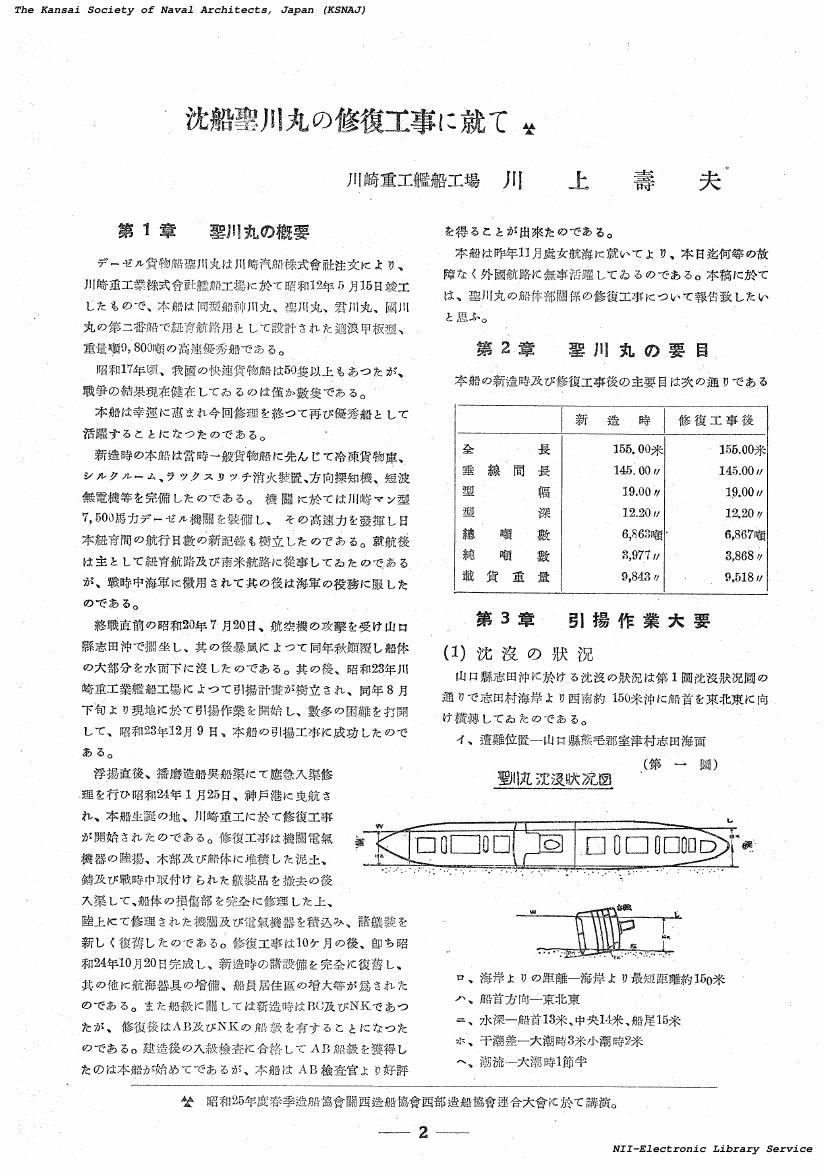

4 0 0 0 OA 沈船聖川丸の修復工事に就て

- 著者

- 川上 壽夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 関西造船協会会誌 (ISSN:24331058)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.2-14, 1950-12-30 (Released:2018-03-01)

4 0 0 0 OA 大分県の沈み橋

- 著者

- 河野 忠

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.168, 2004 (Released:2004-11-01)

1.はじめに高知県の沈下橋に代表される潜水橋は,日本各地に存在している.その概要は高知県(1999)の調査で,全国に407ヶ所現存していることが明らかとなった.その第一位は高知県(69ヶ所),第二位が大分県(68)で,以下,徳島県(56),宮崎県(42)と続いている.しかし,このデータは一級河川のみに限られており,その実態は未だ不明である.そこで大分県における沈み橋の実態を明らかにするため,悉皆調査を実施した.2.沈み橋の数と築造年大分県には四万十川や吉野川に架かるような100mを超える大きな沈み橋こそ少ないものの,200ヶ所以上存在していることが判明した.なかでも杵築市の八坂川には明治9年築造の「永世橋」という,日本最古といってよい沈み橋が残っている.これまでは,高知市にあった昭和2年築造の「柳原橋」が最古(現存する橋では四万十川の「一斗俵橋」,昭和10年)とされていたが,50年ほどその起源をさかのぼれることがわかった.また,大分県院内町には,河川の合流地点にある中州に延びたT字型をした「三つ又橋」という珍しい沈み橋の存在も明らかとなった.3.沈み橋の名称沈み橋という名称は,九州地方固有のものであり,高知県では沈下橋と呼ぶ.一般的には潜水橋と呼ばれ,潜り橋(東北_から_中部),冠水橋(荒川流域),潜没橋(京都府),潜流橋(広島県),地獄橋(関東)などの例がみられる.4.沈み橋の建設要因大分県に沈み橋が多い理由としては,小藩分立に由来する財政難,および肥後石工の流れを汲む豊後石工の存在がある.しかし,最も決定的な要因は地形,地質的条件と考えられる.大分県の沈み橋は,国東半島(22%)と大分県北部(26%),南部(40%)に集中している.南部に沈み橋が多い理由は,9万年前の阿蘇大噴火による火砕流堆積物(溶結凝灰岩)の存在といってよい.この溶結凝灰岩は竹田から臼杵,大分市にかけて堆積しており,広くて浅い谷底平野と河床縦断面が緩やかで平らな河床を形成している.北部は第三紀の古い地質であり,開析の進んだ谷が多い.従って,農地と河床との高低差が少なく,堤防も少ないことから,沈み橋の条件が整っていたといえよう.5.参考文献高知県四万十川流域振興室(1999):流域沈下橋保存に係わる全国事例調査結果,高知県.

4 0 0 0 OA Twitterにおける大学キャラクターのイメージ分析

- 著者

- 渡邉 幸佑

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.9, pp.358-361, 2022-09-01 (Released:2022-09-01)

大学の広報活動として,大学をPRするキャラクター(大学キャラクター)が創作されている。最近では,大学キャラクターがTwitterで大学に関する情報をつぶやく取り組みがある。本稿では,大学キャラクターがどのようにつぶやかれているか把握するため,Twitterのツイートを分析した。その結果,東京都立大学の大学キャラクター「ミヤコロン」は,「かわいい」や「鳥」としてイメージされていることが明らかになった。本稿で示した一連の方法は,Twitterにおける大学キャラクターのイメージ分析に有用であることが確認された。他の大学の大学キャラクターも含めて調査を行うなど,分析の発展が期待できる。

- 著者

- 秋草 俊一郎

- 出版者

- 立命館大学国際言語文化研究所

- 雑誌

- 立命館言語文化研究 (ISSN:09157816)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.129-155, 2022-12

4 0 0 0 基礎看護技術演習での性同一性障害学生受け入れに関する調査

- 著者

- 藤井 徹也 玉腰 浩司 中山 和弘

- 出版者

- 醫學生物學速報會

- 雑誌

- 醫學と生物學 : 速報學術雜誌 (ISSN:00191604)

- 巻号頁・発行日

- vol.157, no.6, pp.1271-1277, 2013-06

- 著者

- Masaki Satoh Keisuke Hosotani

- 出版者

- 公益社団法人 日本気象学会

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- vol.19A, no.Special_Edition, pp.1-8, 2023 (Released:2023-02-10)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

A sequence of heavy rainfall events due to quasi-stationary band-shaped precipitation systems, or “senjo-kousuitai“, was observed in the Kyushu region, Japan, from 3 to 8 July 2020. In this study, we investigate two of six indices that have previously been used to determine conditions favorable for senjo-kousuitai, i.e., water vapor flux at the height of 500 m and storm-relative environmental helicity. We examine the relationship between these indices and the occurrence of senjo-kousuitai over the past 20 years using the Japan Meteorological Agency 55-year reanalysis data. We show that the anomaly in wind speeds rather than humidity contributes more to anomalous water vapor flux. The vertical shear of zonal winds and the meridional flow in the lower layer contribute more to the storm-relative environmental helicity. We conducted 20-member ensemble experiments with a 14 km mesh Nonhydrostatic Icosahedral Atmospheric Model (NICAM) for the senjo-kousuitai event. We found that the initial variabilities of the water vapor over the area stretching from the East China Sea to the South China Sea and the wind fields over the western periphery of the North Pacific High are sensitive to the water vapor flux over the senjo-kousuitai area in Kyushu.

4 0 0 0 OA バターとサラダ油の違いがパウンドケーキに及ぼす影響

- 著者

- 正岡 亜紀 上野 茂昭 島田 玲子

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成28年度大会(一社)日本調理科学会

- 巻号頁・発行日

- pp.24, 2016 (Released:2016-08-28)

【目的】パウンドケーキは本来、砂糖、小麦粉、バター、卵を同量用いて作られる。バターは乳製品であり、乳製品アレルギーを持つ人はパウンドケーキを食べることができない。また、アレルギーではない人にとっても、バター中に多量に含まれる飽和脂肪酸は過剰摂取による生活習慣病や動脈硬化の促進が懸念されている。その上、バターはサラダ油と比べると高価である。そこで、安価で乳製品アレルギーを持つ人にも食べられるパウンドケーキの調製を目的とし、バターをサラダ油に置換した場合の物性や食味に及ぼす影響を調べた。 【方法】バターを用いた一般的なパウンドケーキをバター試料、バターを同重量のサラダ油に置換したものをサラダ油試料、バター試料と水分量、油分量、塩分量が同じになるようサラダ油、水、食塩で置換したものをサラダ油+水試料として、バターを溶かして最後に添加する共立て法によって生地の調製を行った。生地の粘度や比容積、焙焼中の生地の温度履歴、焙焼後の試料の比容積、物性、色の測定を行った。また、それぞれの試料の経時変化による影響を3日間、6日間保存することで検討した。 【結果】生地の測定では、比容積は、他の試料に比べてサラダ油+水試料が大きかった。粘度は、他の試料に比べてサラダ油試料が大きかった。サラダ油試料の中心部の温度が焙焼開始から20分後頃まで最も高温で、途中、温度上昇が緩慢になる現象が見られた。焙焼後の試料の比容積はバター試料が他の試料に比べて小さかった。かたさはバター試料、サラダ油試料、サラダ油+水試料の順にかたかった。凝集性は、かたさの値が大きなもの程小さくなった。保存によってすべての試料がかたくなり、凝集性は小さくなった。

4 0 0 0 OA 植民地朝鮮における医学教育史の基礎的研究 : 京城帝国大学医化学教室の実態と特質

- 著者

- 許 智香

- 出版者

- 立命館大学人文科学研究所

- 雑誌

- 立命館大学人文科学研究所紀要 (ISSN:02873303)

- 巻号頁・発行日

- vol.133, pp.133-174, 2022-12

4 0 0 0 OA I群抗不整脈薬による発作性心房細動治療中の心房粗動について―短報―

- 著者

- 伊藤 敦彦 羽田 勝征 高橋 尚彦 犀川 哲典 山下 武志 安喰 恒輔 速水 紀幸 稲葉 秀子 浅田 健一 村川 裕二

- 出版者

- Japanese Heart Rhythm Society

- 雑誌

- 心電図 (ISSN:02851660)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.6, pp.640-644, 2002-11-25 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 7

心房細動を有する患者ではしばしば心房粗動 (AFL) を合併する, 発作性心房細動 (PAF) の薬物治療において, Ic群薬は他のI群薬に比べAFLの出現率が高いか否かを検討した.重篤な器質的心疾患や心機能低下を欠く患者179人 (平均年齢58±11歳) の薬物治療中19人にAFLが認められた, 性別, 年齢, 左房径, あるいはβ遮断薬やカルシウム拮抗薬の併用はAFLが記録される割合と関連はなかった.Ia, b群薬とIc群薬では統計的には有意ではないが, 後者の投与中に多くのAFLが記録された (8%対15%) , 投薬前にすでにAFLが記録されている症例で治療中にAFLを認める頻度は52% (12/23) と高く, AFLの既往がない患者での4% (7/156) を大きく上回っていた (p<0.0001) .また, AFL既往例に限れば, Ic群薬投与中はIa, b群薬投与中よりAFLを認める症例が多かった (36%対78%) .以上より, PAF治療中のAFLの出現には治療前のAFLの既往が大きな要因であるが, Ic群薬投与中により多くの症例でAFLが出現する傾向があった.