4 0 0 0 OA 低レイノルズ数領域で用いる水中グライダーの翼断面形状に関する研究

- 著者

- 江端 重葉 安田 孝宏 南川 久人 宮本 悠治 里深 信行

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集B編 (ISSN:18848346)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.806, pp.1886-1899, 2013 (Released:2013-10-25)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 3

Underwater glider is the glider to use for environmental researches in lake and sea. The Reynolds number of flow around underwater glider is between about 104 ~ 105 and the research for the aerodynamic characteristics of such low Reynolds number region is not so much. So in this study, we investigate the aerodynamic characteristics for various airfoils of under-water glider at low Reynolds number by the towing water tank experiment and 3-dimensional numerical analysis using STAR-CCM+ by IDAJ co. ltd. As results of experiment, the lift-drag ratio of airfoils with camber become larger than those of flat plate. As results of numerical analysis, the effect of maximum camber ratio and maximum camber position and thickness ratio on aerodynamic characteristics and optimum cross-sectional shape of wing for underwater glider are found.

4 0 0 0 OA 知的障害者の刑事責任能力判断に関する近時の判例の動向

- 著者

- 緒方 あゆみ

- 出版者

- 中京大学法科大学院 法曹養成研究所

- 雑誌

- 中京ロイヤー = CHUKYO LAWYER

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.1-18, 2012-09

4 0 0 0 OA モンゴル帝国のグルジア征服

- 著者

- 北川 誠一

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.69-84, 1997 (Released:2010-03-12)

In 1236, the tamachi army of Chormaghan Noyan began to conquer the Georgian Kingdom. Starting at their traditonal winter encampment in Arran, they proceeded to the North West. Their first victims were the cities and districts of the western branches of the Middle Kur. In the Kazakh canton of the present Republic of Azerbaijan, their course was divided into three directions. The Nothern course led them to the central and eastern provinces of Georgia. To the south they advanced and conquered the cities of Ani, Kars and Surb Mari, and third course overran the territories of South-West Georgia. In this way almost all the territories of the Georgian Kingdom were conquered.In about 1240, the conquerd part of Georgia was divided among the six Georgian generals, called the generals of ten thousands (“tmanis mtavari” in Georgian) by the Mongols.After the coronation of Emperor Monke, the conquered part of Georgia was put under the physical administration of Arghun-Aqa who made a census in 1254, and Georgia's population was counted and the area was divided into nine tümens. Each of these tümens could afford ten thousand soldiers. It was after this census that a new tax system was introduced by Arghun-Aqa.

4 0 0 0 OA 6 インド人民党とヒンドゥー・ナショナリズム

- 著者

- 近藤 光博

- 出版者

- 日本比較政治学会

- 雑誌

- 日本比較政治学会年報 (ISSN:21852626)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.155-179, 2002-06-25 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 18

4 0 0 0 OA 日本の情報処理技術の足跡:通産省と日本のコンピュータメーカ

4 0 0 0 OA 枡型本『阿仏の文』(広本)解題・翻刻

- 著者

- 幾浦 裕之

- 出版者

- 早稲田大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院教育学研究科紀要 : 別冊 (ISSN:13402218)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.1-13, 2017-09-30

- 著者

- Eisaku ITO Takao OHKI Naoki TOYA Hikaru NAKAGAWA Ayako HORIGOME Toshitaka ODAMAKI Jin-zhong XIAO Shigeo KOIDO Yuriko NISHIKAWA Toshifumi OHKUSA Nobuhiro SATO

- 出版者

- BMFH Press

- 雑誌

- Bioscience of Microbiota, Food and Health (ISSN:21863342)

- 巻号頁・発行日

- pp.2022-055, (Released:2022-10-03)

- 被引用文献数

- 3

The relationships between various diseases and the human gut microbiota (GM) have been revealed. However, the relationships between the human abdominal aortic aneurysm (AAA) and GM remains unknown. The aim of this cross-sectional study was to clarify the association between the human AAA and GM. Stool samples from 30 consecutive patients with AAA before aneurysm repair and those of 30 controls without vascular diseases were analyzed by 16S rRNA gene (V3–4) sequencing using an Illumina MiSeq system and QIIME 2. There was no significant difference in age (75 vs. 75 years) or gender (80% vs. 87% males) between the groups. No significant difference in GM composition was observed in principal coordinate analysis between the two groups, whereas the AAA group showed a significantly lower abundance of B. adolescentis (p<0.01) at the species level than the controls. This study demonstrated that the abundance of B. adolescentis decreased in patients with AAA. This is the first study to show the characteristics of the GM in patients with AAA. Studies are needed to reveal if causal relationships exists between the human AAA and GM.

4 0 0 0 OA 原発性進行性失語:診断基準(2011)から10年の変化

- 著者

- 小川 七世 鈴木 匡子

- 出版者

- 日本神経心理学会

- 雑誌

- 神経心理学 (ISSN:09111085)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.4, pp.238-250, 2021-12-25 (Released:2022-01-12)

- 参考文献数

- 83

Gorno-Tempiniらによる原発性進行性失語(PPA)の臨床診断基準が発表されてから,今年で10年になる.診断基準という共通語ができたことで,PPAの論文数は急激に増加した.一方,この診断基準は発表当初から,PPAの診断をめぐって,またその先の3タイプの分類に関して問題点が指摘されてきた.特に3タイプのいずれにも属さない分類不能型や2タイプ以上にあてはまる混合型について様々な提案がなされている.その中でPPAからの独立性を確立しつつある原発性進行性発語失行やPPAの新タイプを中心に概説する.また,PPAの経過と背景疾患/病理所見についても述べる.

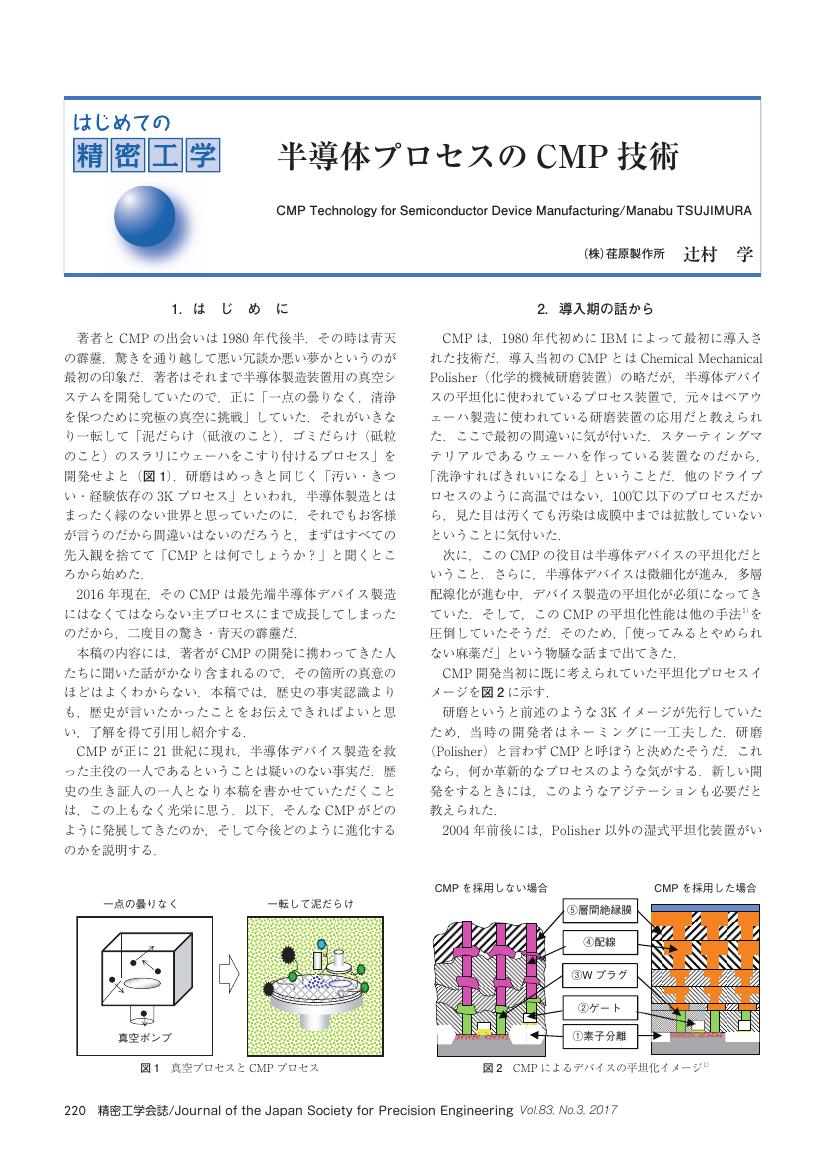

4 0 0 0 OA 半導体プロセスのCMP技術

- 著者

- 辻村 学

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.3, pp.220-223, 2017-03-05 (Released:2017-03-05)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 3

4 0 0 0 OA 西表島中央部の土壌動物相-主としてササラダニ類,ムカデ・ヤスデ類及びアリ類-(予報)

- 著者

- 大嶺 哲雄 中玉利 澄男 高嶺 英恒

- 出版者

- 沖縄大学教養部

- 雑誌

- 沖縄大学紀要 = OKINAWA DAIGAKU KIYO (ISSN:03884198)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.97-139, 1982-03-31

4 0 0 0 デジタルアーカイブス時代の文化財3次元計測

- 著者

- 野口 淳

- 出版者

- 一般社団法人 日本画像学会

- 雑誌

- 日本画像学会誌 (ISSN:13444425)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.68-72, 2023-02-10 (Released:2023-02-10)

- 参考文献数

- 25

立体物としての文化財のアーカイブスには3D計測が有効である.実在するモノ,建造物,空間などをLiDAR (light detection and ranging) スキャナや3D写真計測により対象表面を高密度な点群として,かたち,色・テクスチャを詳密に記録することで,光学的な「見た目」だけでなく,かたちとして残される製作技法や使用の痕跡も検討可能なアーカイブデータを作成することができる.微細なものから巨大なものまで,規模や複雑さに関わらずデジタルデータとすることで物理空間の制約を超えた保管と利活用が可能になり,また個別資料のデータを,より大きな組み合わせ,配置,構造の要素としてデータベース化することもできる.文化財3D計測の概念・手法・利活用と展望について概観する.

4 0 0 0 OA 自動二輪車の低速走行におけるライダーの挙動に関する研究

- 著者

- 横井 元治 青木 和夫 堀内 邦雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, pp.116-124, 2017-08-20 (Released:2019-01-24)

- 参考文献数

- 9

自動二輪車(以下,二輪車)における狭路極低速走行(以下,一本橋走行)は基礎運転能力向上のために必須の技術であるが,その訓練方法は指導者の経験に基づいたものになっており,動作メカニズムは解明されていない.そこで本研究では,初級群と熟練群におけるライダーの動作と車体の挙動の差を明確にし,一本橋走行の指導向上につなげていくことを目的とした.実験は熟練度の異なる14名のライダーにおいて,二輪車を用い走行制限の高い狭路での走行を実施した.その結果,継続した低速での走行を可能としていた熟練群は,一本橋走行中に,(1)大きなハンドル転舵角領域を活用し走行する.(2)頭部のロール動作を少なくしている.(3)ハンドルの上下方向の荷重を活用し走行する.という3つの特徴的な操作および動作が確認できた.以上の結果から,ハンドルの上下方向の荷重を活用して頭部ロールを抑制することが,一本橋走行技術の向上につながり,新たな指導法として有効である可能性が示唆された.

4 0 0 0 OA 石津謙介とヴァン・ヂャケットが創出した価値の再考

- 著者

- 小谷 恵子

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.84-93, 2021-03-31 (Released:2021-03-31)

- 参考文献数

- 5

本ケースでは,日本のライフスタイルに大きな影響を与えたファッションブランド,ヴァン・ヂャケット(1954–1978)と,創業者の一人である石津謙介(1911–2005)に焦点を当てる。卓越した発想力で新しい顧客と価値を創造し,様々なマーケティング手法を駆使して頂点に上りつめたVANだが,その存在は顧客の高齢化に伴い失われつつある。従業員や顧客は,VANという学校に入学した順に後輩から先輩になり,OBになっていくという構造が,会社やブランドとの一体感を醸成した。当時の顧客や従業員は,今でもVANとの体験価値を自身のアイデンティティとして持ち続けている。本稿ではその軌跡をたどり,VANが創出した価値の再評価を行う。

4 0 0 0 綜合ヂャーナリズム講座

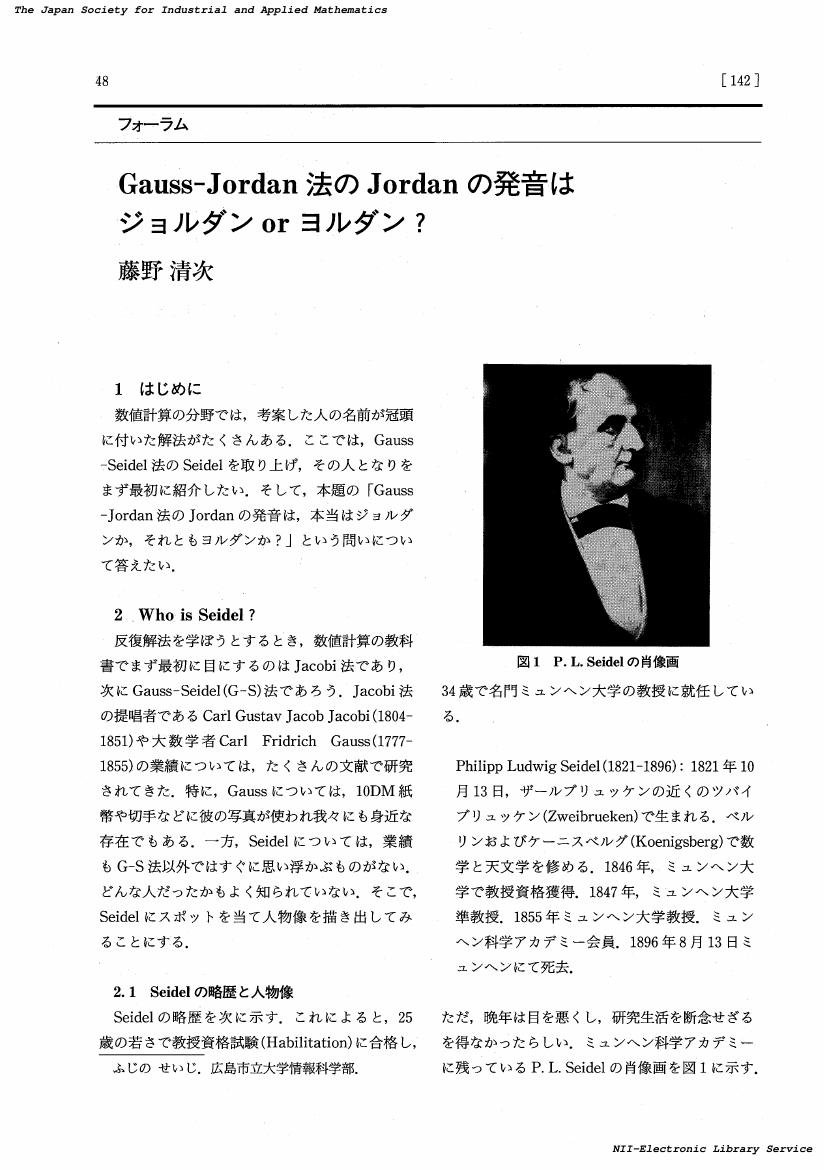

4 0 0 0 OA Gauss-Jordan法のJordanの発音はジョルダンorヨルダン?

- 著者

- 藤野 清次

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用数理学会

- 雑誌

- 応用数理 (ISSN:24321982)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.142-145, 1996-06-17 (Released:2017-04-08)

- 参考文献数

- 12

4 0 0 0 異端の性の市民権

- 著者

- 石井 達朗 富島 美子

- 出版者

- 文芸春秋

- 雑誌

- 諸君 (ISSN:09173005)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.p198-206, 1994-03

4 0 0 0 OA 解放直後・在日済州島出身者の生活史調査(12・上) : 金性好さんへのインタビュー記録

- 著者

- 藤永 壯 高 正子 伊地知 紀子 鄭 雅英 皇甫 佳英 高村 竜平 村上 尚子 福本 拓 高 誠晩 フジナガ タケシ イジチ ノリコ タカムラ リョウヘイ ムラカミ ナオコ フクモト タク Takeshi FUJINAGA Jeongja KO Noriko IJICHI Ahyoung CHUNG Kayoung HWANGBO Ryohei TAKAMURA Naoko MURAKAMI Taku FUKUMOTO Sungman KOH

- 雑誌

- 大阪産業大学論集. 人文・社会科学編

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.139-157, 2013-06

世界史学習の意欲が喚起されるのはどのようなときか。本研究は学生および高校教員への聞き取り調査等により、世界史学習の契機、実践そしてその際の内面を質的に調査することによって、基礎教養的であるとともに問題解決志向型であるような新しい世界史授業の開発・提案を行い、学問と教育の架橋を目指すものである。方法としては、大学生・短大生を対象に聞き取り調査を行い、高校までの世界史学習への評価・世界史学習への動機づけ等を明らかにする。また、高大連携に積極的な学界全体の動向を踏まえ、全国の高校の世界史教員にも聞き取りすることにより、授業での学習意欲を高めるための取り組みを調査する。

4 0 0 0 IR 障害者施設職員の肯定的仕事観に関する研究 : 自由回答に基づく分析

- 著者

- 中山 慎吾

- 出版者

- 鹿児島国際大学福祉社会学部

- 雑誌

- 福祉社会学部論集 = Quarterly journal of welfare society (ISSN:13466321)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.41-58, 2019-07-01

Two aspects are considered vital in the duties discharged by personnel who assist people with disabilities. The first facet concerns the work environment including human relationships and the treatment received in the workplace. The second feature involves subjective rewards attained by the facilitators from the work. This paper attends to the latter aspect and examines features of specific positive work concepts articulated by the personnel with regard to what rewards they gain from their current responsibilities. The free answers obtained from a questionnaire survey administered to 223 members facilitating children or persons with disability were utilized for qualitative analysis. The results of the evaluation of the descriptions were classified into five core categories. Statements on positive work concepts as well as assertions on work concepts that were not constructive were included in the analysis. The core categories incorporated many types of positive opinions on work, including the pleasure attained from the relationship with users and the personnel's self-growth. The pleasure gained from the relationship with users was often described as difficulties. This paper examines the statements included in the aforementioned three core categories and on the assertions of positive work concepts included in the other two core categories.