4 0 0 0 OA 太陽活動と地球温暖化 - 地磁気活動を指標として -

- 著者

- 柳原 一夫 第4調査研究グループ

- 出版者

- 科学技術政策研究所

- 雑誌

- 調査資料 (Research Material)

- 巻号頁・発行日

- vol.009,

4 0 0 0 OA 実演データの統計処理に基づいた歌舞伎および落語における世代移行の構造比較

- 著者

- 坂部 裕美子

- 出版者

- 公益財団法人統計情報研究開発センター

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2008

歌舞伎および落語定席の戦後の興行データベースを集計し、上演演目や配役の構成を時系列的に比較した。歌舞伎は平成以降、上演演目に偏りが大きくなってきたこと、落語定席については、一部の落語家が何十年も恒常的に出演し続ける傍ら、年数回しか出演のない落語家が増加していることが確認された。しかし、これらの不均衡はどちらも近年解消される方向に進んでいる。これは、演者の世代交代の影響によるものが大きいと考えられる。

4 0 0 0 OA 小学校に於ける競技と其の指導法

4 0 0 0 OA 医薬品産業における環境変化と生産体制の変容

- 著者

- 戸田 順一郎

- 出版者

- 産業学会

- 雑誌

- 産業学会研究年報 (ISSN:09187162)

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.30, pp.95-111, 2015 (Released:2016-04-01)

- 参考文献数

- 29

In recent years, particularly since the first decade of the 21st century, the movement toward restructuring of production systems in the Japanese pharmaceutical industry has become more energetic. Focusing on production sections in the pharmaceutical industry, this paper examines the actual facts of the transformations that have occurred in recent years. It also shows that these transformations in production systems resulted from the following five factors arising in parallel or interacting with each other: The first is restructuring and consolidation to eliminate overlapping functions and excess facilities in connection with mergers and acquisitions, which have seen increased activity recently. The second is the expansion and intensification of overseas production facilities as a result of the progress of globalization. The third consists of the expansion of outsourcing of production by major pharmaceutical firms and the consolidation of their production facilities, as well as the rise of contract manufacturing organizations (CMOs) and enhancements to their production capacities, all resulting from the deregulation of contract manufacturing due to the 2005 amendments to the Pharmaceutical Affairs Law. The fourth is the enhancement of production capacity among generic drug companies in response to the growth of the generic drug market, through construction of their own new plants and expansion of existing ones or acquisition of production facilities from other companies. The fifth is the establishment of production facilities for biopharmaceuticals by existing pharmaceutical companies and new non-pharmaceutical entrants, accompanying the growth of the biopharmaceutical market.

4 0 0 0 OA 日本中世思想史への歩み

- 著者

- 大隅 和雄

- 雑誌

- 東京女子大学比較文化研究所附置丸山眞男記念比較思想研究センター報告 (ISSN:18803318)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.80-85, 2019-03-22

4 0 0 0 OA シュッコンカスミソウ切り花における「黒花」の発生機構とつぼみ収穫による発生の回避

- 著者

- 土井 元章 斉藤 珠美 長井 伸夫 今西 英雄

- 出版者

- 園芸学会

- 雑誌

- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.4, pp.854-860, 1999-07-15

- 被引用文献数

- 2 3

1. 小花の30%が開花した段階で採花したシュッコンカスミソウ'ブリストル・フェアリー'の切り花を水にいけ20∿29℃下に保持したところ, 20℃下では小花は形を保ったま老化してドライフラワー状となり, 黒花とはならなかったが, 23℃以上の温度下では急激に花弁がしおれて萎縮し, 黒花となった.2. つぼみ段階で採花した切り花に対し0.2mM STSと4%ショ糖を含む前処理液で3時間の水あげを行っただけでは, 25℃下における黒花の発生を完全に回避することはできなかった.前処理に引き続いて0.26mM 8-hydroxyquinoline sulfate (8-HQS)と4%ショ糖を含む開花用溶液にいけて糖を与え続けることにより, 小花の開花が促されるとともに, 25℃下でも黒花発生をほぼ抑えることができた.収穫から30%開花までの日数は, 20℃で5日, 25℃で3日程度を要した.また, 開花を促す際に20℃として光強度を15.0W・m^<-2>にまで高めることにより, 切り花品質が向上し, その後水にいけた場合の品質保持期間が延長された.3. 切り花の呼吸速度は温度に対して指数関数的に増加し, 20℃での呼吸速度は約210 μmol CO_2・hr^<-1>・100 gfw^<-1>で, Q_<10>=1.5となった.4. 25℃下で水にいけた切り花の小花では, 20℃下でいけたものに比べて, 2日目および4日目のブドウ糖, 果糖含量が1/2∿1/3, ショ糖含量が1/4程度にまで減少していた.また, 25℃下で開花用溶液にいけた切り花では, これら3種類の糖含量が高く推移し, このことが黒花の発生を抑制しているものと考えられた.5. つぼみ切りした切り花は, 出荷段階にまで開花を促した後の品質保持期間を低下させることなく, STS処理後ショ糖溶液による湿式で4週間程度の貯蔵が可能であった.

- 著者

- 西島 千尋

- 出版者

- 日本福祉大学

- 雑誌

- 現代と文化 : 日本福祉大学研究紀要 (ISSN:13451758)

- 巻号頁・発行日

- no.130, pp.175-191, 2014-09-30

近年,ドラムの音を声で真似ることを基本とするヒューマンビートボックスおよびボイスパーカッションが主に青壮年層を中心に広まっている.前者は,日本でも大会(Japan Beatbox Championship,日本ビートボックス協会)が行われるようになり,都市でも主にクラブやバーで「バトル」が開催されるなど知名度を増しつつある文化である.特に,インターネットの動画サイトやクラブカルチャーと結びついて発展しているという点で新しい音楽文化であると言えよう.しかし,ビートボックスおよびボイスパーカッションについての研究はごく少なく,その実態 ビートボクサーたちの動機,何に惹かれるか,どのように活動しているか は明らかではない.そこで,ヒューマンビートボックスおよびボイスパーカッションに携わる青年たちにインタビュー調査を試みた.その結果,彼らは必ずしも「インターネット」や「クラブカルチャー」に惹かれてビートボックスを行うのではないということ,むしろ,その手法を教え合ったり,日常生活のなかでの「遊び」として行ったりといった草の根的な要素が強いことが明らかになった.

4 0 0 0 OA メタボロームを追いかけて ~代謝の世界~

- 著者

- 荒 武

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会・情報化学部会

- 雑誌

- 日本化学会情報化学部会誌 (ISSN:09133747)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.37, 2019 (Released:2019-10-21)

- 参考文献数

- 23

- 著者

- 佐藤 毅彦

- 出版者

- 甲南女子大学

- 雑誌

- 甲南女子大学研究紀要. 文学・文化編 (ISSN:1347121X)

- 巻号頁・発行日

- no.49, pp.51-62, 2012

4 0 0 0 OA 女子学生の月経の経験 : 第2報 月経の経験の関連要因

- 著者

- 野田 洋子

- 出版者

- 一般社団法人 日本女性心身医学会

- 雑誌

- 女性心身医学 (ISSN:13452894)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.64-78, 2003-03-31 (Released:2017-01-26)

女子学生の月経の経験の実態と関連要因を明らかにすることを目的として縦断的調査研究を行った.第2報では月経の経験に関連する身体的要因,心理社会的要因の分析結果を報告する.対象はA女子短大生で2回の調査に連続して有効であった1,045名である.質問紙は回顧的,自己記入式記名式で,月経の経験と関連要因(自尊感情,楽観性・悲観性,ジェンダー満足度,ストレスとストレス発散,自覚的健康観,ライフスタイル)に関する調査項目で構成される.各要因について2群に分割した平均値の差の検定結果及び先行研究の結果を参考に変数を選択,パスモデルを作成し,共分散構造分析を行なった.結果は以下のとおりである.女子学生の月経周辺期の変化,月経痛,月経観,セルフケア行動の関連要因として身体的要因(経血量,女性年齢)だけではなく,ストレス,ストレス発散や自覚的健康観,楽観性,自尊感情,ライフスタイルという心理社会的要因が重要な関連を持つこと,また月経痛・月経周辺期の変化には月経観が影響することが認められた.月経教育は月経痛・月経周辺期の変化を軽減するセルフケア教育が重要であると共に,ストレスマネージメントや健康的なライフスタイルの奨励,月経観をポジティブにリフレーミングすることの重要性が示唆された.

4 0 0 0 OA 脳卒中理学療法診療ガイドライン

- 著者

- 諸橋 勇

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会宮城県理学療法士会

- 雑誌

- 理学療法の歩み (ISSN:09172688)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.3-10, 2020 (Released:2020-05-02)

- 参考文献数

- 20

理学療法診療ガイドライン第1版が出版され,理学療法士の間で利用する人が増えてきている一方で,エビデンスに基づいたEBPTはなかなか地に足がついて進んできていない。その原因を,理学療法士の資質や制度を概観して検討すると,その原因の代表的なものの一つに療法士と患者間のコミュニケーションの在り方があると認識できる。患者への説明や患者の診療の選択の意思決定ツールとしてガイドラインの利用が望まれる。また,理学療法の思考過程の中で経験則や思い込みなどだけではなく,理学療法の臨床判断の特殊性も加味しながら,テクニカルスタンダード,ガイドライン,エビデンス,個別性を考えEBPTの5つのステップに沿って思考過程を展開し,検証することが重要であることを強調したい。最後にEBPTを知識として持っているのではなく,まずは患者さんとしっかりコミュニケーションをとり,さらにEBPTを実施することがガイドライン活用の第一歩と考える。

4 0 0 0 OA 一揆訴状の往来物化とその流布の教育史的意義 : 「白岩目安」を事例に

- 著者

- 八鍬 友広

- 出版者

- 教育史学会

- 雑誌

- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.24-41, 1987-10-02 (Released:2017-06-01)

4 0 0 0 OA スペースコロニー内の物体の運動

- 著者

- 吉村 高男

- 出版者

- 日本物理教育学会

- 雑誌

- 物理教育 (ISSN:03856992)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.250-255, 2003-12-20 (Released:2017-02-10)

- 参考文献数

- 3

21世紀は,人類が宇宙に進出する宇宙時代である。月や火星等の天体上に建造物を造って住むことも考えられるが,それらの天体は,地球とは重力や環境が大きく異なる。地球上と同じ重力が遠心力で容易に得られるスペースコロニーは,人類が移住可能となる宇宙に浮かぶ優れた近未来の人工建造物と言える。その内部での物理現象について議論することは,21世紀の物理教育を語る際に,興味深く有効である。

4 0 0 0 志摩半島における民俗の地域差とその意味:予察的報告

- 著者

- 千葉 徳爾

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.5, pp.449-462, 1964

It is said that in the village communities of the Shima Peninsula, though they have similarity in natural conditions and historical background, their traditional folk-customs are varied in all aspects. I also had my own experience when I was a member of the research committee for folk-customs in the district. For instance, the customary abdication system of the headship of a family, found at Kou Village, in the eastern end of the Peninsula and famous in its separate type of each household, has not found its resemblance in any other place in the vicinity.<br>I have been interested in this problem from the geographical standpoint, and here present a preliminary essay which will explain some of it. I think that the regional differences in various phases of these customs have been made in comparatively recent times, and that before that they had been alike in any village of this Peninsula, because the fragments of the ancient customs in some villages have the common features with the other Japanese folk-customs. One of the causations would be the destructions of frequent typhoons and tsunamis. The detailed explanation will be given in my future report when I get more certain data. In this introductory report, accordingly, I have explained those which have been regarded as the instances of the compultion of the community are, in fact, those of the transformation of the age class system which was characteristic of the ancient community, by seeing the following examples: the abdication system in Kou Village, the ceremonies of the contracts between formal fathers and formal sons in Matsuo Community and the system of theocratic self-government in Tategami Village Block Association.<br>The origin of the age class system in this Peninsula is a historical problem still to be elucidated. But it may be an important geographical factor that these folk-customs passed through the Meiji Era, an age of great reforms, and was affected by the governing classes of the villages because of their remote locations.

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1926年10月07日, 1926-10-07

4 0 0 0 OA 神秘の喪失 シモーヌ・ヴェイユの科学論から

- 著者

- 脇坂 真弥

- 出版者

- 宗教哲学会

- 雑誌

- 宗教哲学研究 (ISSN:02897105)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.61-79, 2014-03-31 (Released:2019-08-08)

Simone Weil was deeply concerned about the change from classical to modern science in the early 1900s. Her concern was that the notion of truth and the mystery supporting it disappeared in this change. According to her, science involves the mystery, whereby our refusal of the world by regarding it mathematically leads, strangely, to its restitution to us like a windfall. Thus the world is given at the cost of an infinite error. Although this mystery is the source of science, classical science was unable to sustain it and thus sought to banish it from its content. Modern science arises from this mystery which barely remains in classical science. However, under the influence of quantum theory, modern science considers the world not as necessary but as probabilistic and ambiguous. When the world is probabilistic, the notion of error disappears. Thus, science as Weil understands it also disappears. She alleges that modern science is no longer science, since it places a high value on utility but ignores mystery and truth. This disappearance of mystery implies not so much the overconfidence of scientific technology as the false belief that human beings no longer have to know if there is anything beyond them.

4 0 0 0 OA 近くて遠い恩師 Mentor Omnipresent

- 著者

- 森 信介

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.5, pp.551, 2021-09-01 (Released:2021-09-01)

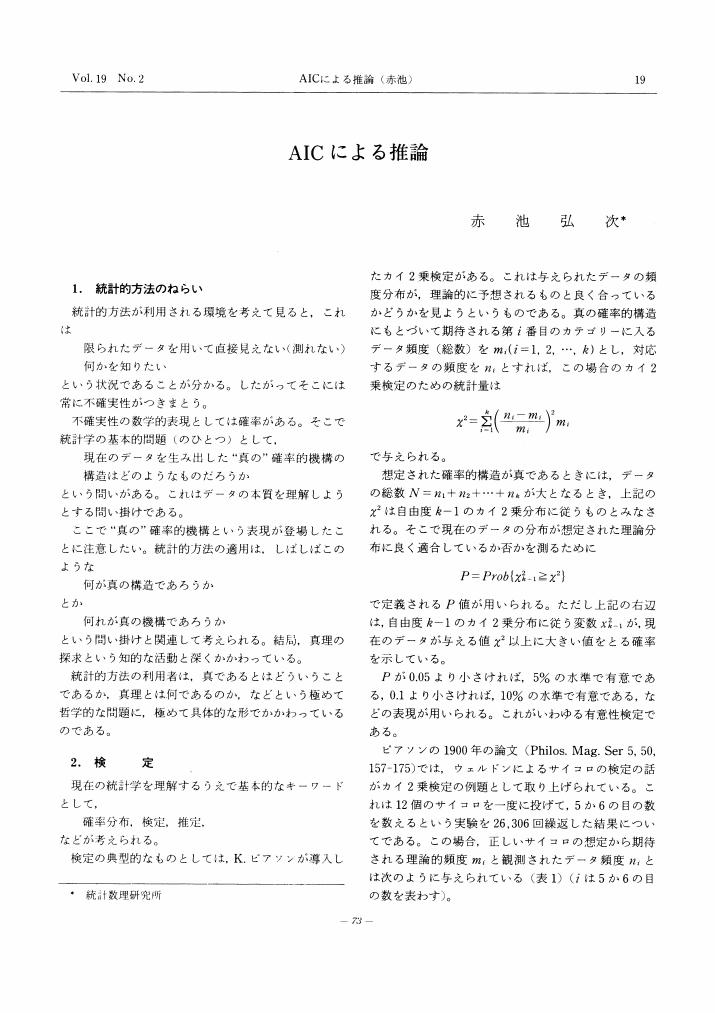

4 0 0 0 OA AICによる推論

- 著者

- 赤池 弘次

- 出版者

- 科学基礎論学会

- 雑誌

- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.73-79, 1989-03-25 (Released:2009-07-23)

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 桑島流秘伝馬医巻物 4 五病之吉相之事

- 著者

- 桑島新右衛門尉 仲綱 鈴木 主膳介道重 水澤 清五郎

- 巻号頁・発行日

- 1595

参考文献・白井恒三郎著「日本獣医学史」(文永堂)1944年 p75-80 ・「日本獣医史学雑誌」第13・14合併号1980年 ・「馬の文化叢書 第7巻」(馬事文化財団)1994年 p473-503に再録

4 0 0 0 OA イヌとネコの認知行動特性に関する比較研究

本研究は、イヌやネコといった伴侶動物の行動特性と、その家畜化の影響を明らかにすることを目指した。行動特性の遺伝的基盤に関して、ネコでは、イヌと同様に、アンドロゲン受容体遺伝子の多型と社交性の関連が示された。認知特性に関して、イヌではヒトの音声を左半球優位で処理している可能性、ヒトに対する視線接触の犬種差が示された。ネコでは、飼い主と他人の声の弁別、ヒト音声の感情情報の弁別、自分の名前と他の単語の弁別、飼い主の注意状態の弁別ができる可能性が示された。系統発生的変化を明らかにすべく、イヌとネコの近縁種を対象にした研究もおこなった。オオカミでは、同種内のあくびの伝染が確認された。ライオンでは、親和的行動が友好的な関係を維持する機能があること、仲直りによる葛藤解決はみられないことが明らかとなった。さらにイヌネコ同様に家畜化されたウマの近縁野生種であるシマウマでは、おとな個体が子ども個体よりも多く集団移動を率いることがわかった。