2 0 0 0 OA 重症心身障害児(者)の特徴に配慮した経腸栄養剤の使い分け

- 著者

- 徳光 亜矢

- 出版者

- 日本重症心身障害学会

- 雑誌

- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.35-43, 2017-04-01 (Released:2019-04-01)

- 参考文献数

- 2

重症心身障害児(者)(以下、重症児(者))における経腸栄養は、対象となる重症児(者)の特徴を考慮した上で、多くの種類がある経腸栄養剤から適切なものを選ぶ必要がある。あらかじめ知っておくべき経腸栄養剤の特徴として、窒素源、含有する栄養素とその含有量、濃度、用途などが挙げられる。一方、対象者の特徴として、排便状況、摂取カロリー、低アルブミン血症の有無、流涎や発汗の多寡などを考慮する必要がある。経腸栄養が下痢やダンピング症候群などの原因となることもあり、症状にあわせた経腸栄養剤の選択を行わなければならない。また、選択する経腸栄養剤だけでは不足が予想される栄養素については、欠乏症状を来す前に補充することが望ましい。

2 0 0 0 OA 利き耳と非利き耳の機能差および選択的注意(日本基礎心理学会第25回大会,大会発表要旨)

- 著者

- 石津 希代子 眞邉 一近

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.134, 2006-09-30 (Released:2016-12-01)

2 0 0 0 OA リアルワールドデータ (RWD) の活用と課題—製薬業界での取り組み

- 著者

- 兼山 達也 阪口 元伸 中島 章博 青木 事成 白ヶ澤 智生 丹羽 新平 松下 泰之 宮崎 真 吉永 卓成 木村 友美

- 出版者

- 一般社団法人 レギュラトリーサイエンス学会

- 雑誌

- レギュラトリーサイエンス学会誌 (ISSN:21857113)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.225-236, 2017 (Released:2017-09-30)

- 参考文献数

- 49

リアルワールドデータ (RWD) は製薬業界にとってもはや欠かせないツールである. マーケティング目的のみでなく, アンメットニーズの探索, エンドポイントの妥当性検討や患者層の特定など臨床試験のデザインや, 試験を実施する国や地域, 施設の選定や組入れ計画などの実施可能性の検討, 医療技術評価やアウトカム研究などに幅広く利用されている. サイズも大きく企業からアクセス可能なレセプトなどの医療管理データベース (DB) が主に用いられているが, その他の電子医療記録や患者レジストリなども同様に有用である. 日本製薬工業協会 (製薬協) のタスクフォースで2015年夏にデータサイエンス (DS) 部会加盟会社を対象にアンケートを実施したところ, 回答が得られた会社のうちおよそ半数ですでに社内に日本のDBを保有しているか, ウェブツールを通じてアクセス可能であった. 実際, すでに多くの研究結果が各社から, またアカデミアとの共同研究として公表されている. 若手DS担当者が産官学で話し合うDSラウンドテーブル会議でも臨床試験デザインにRWDを応用した事例が共有された. これらの事例は必ずしも論文として公表されず, 社内の意思決定に応用されるものであるので, このような機会に事例を学べることは特に貴重である. RWDの安全性評価への応用は, 来年度からDB研究がPMSのオプションの1つとなることからあらたに注目されている. しかし従来のPMSがすべての目的にかなうものではなかったのと同様にDB研究がすべてを満たせるものでもなく, 目的に応じた研究計画が必要なことはいうまでもない. ほぼ全国民をカバーするナショナルデータベース (NDB) は有益な疫学研究ツールとなり得るが, 企業の研究者は基本的に直接利用できない. 製薬協から申出に従ってある一月のデータを表形式にまとめたものが提供される予定であり, 特定の薬剤に関する結果としてのみでなく, 他のDBの外部妥当性の担保としても貴重なデータとなることが期待されている.

2 0 0 0 OA 資料 SS-MIX 標準ストレージを活用した製造販売後の調査・臨床研究推進に関する提言

- 著者

- 久保田 潔 小出 大介 古閑 晃 景山 茂 植田 真一郎 木村 通男 豊田 建 大橋 靖雄 大津 洋 青木 事成 小宮山 靖 庄本 幸司 平河 威 篠田 英範 佐藤 嗣道

- 出版者

- 一般社団法人 日本薬剤疫学会

- 雑誌

- 薬剤疫学 (ISSN:13420445)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.65-71, 2013-08-31 (Released:2013-10-08)

- 参考文献数

- 11

Standardized Structured Medical record Information eXchange(SS-MIX)は 2006 年に厚生労働省標準的医療情報交換推進事業として開始されたプロジェクトである.病院情報システムから HL7 形式で出力される処方,臨床検査の結果,診断,患者情報のデータを受信・蓄積するためのソフトウエアは無償で提供されている.我々は SS-MIX 標準ストレージの市販後調査や臨床研究への利用を推奨する.提言は以下の 7 つから構成される. [1]調査や臨床研究において,SS-MIX 標準ストレージの薬や臨床検査の結果に関する情報は電子的調査票に直接取り込むことができ,研究者は高い精度と粒度の情報を得ることができる. [2]SS-MIX 標準ストレージは地震や突然のネットワーク障害などの災害時において診療に必須の最低限の情報を提供することができ,医療情報の喪失を最小限にとどめるためのツールとして機能しうる.[3]SS-MIX 標準ストレージは,ストレージ内の情報の効率的取得とともに,ある薬を特定期間非使用後に開始した “new users” の特定を可能とし,良質の薬剤疫学研究を実施するために利用することができる.“new users” デザインはバイアスのない結果を得るためにはしばしば必須である. [4]製薬企業が規制にしたがって市販後の調査を実施する際に,SS-MIX 標準ストレージはデータの迅速で効率的な収集を促し,時宜にかなったリスク最小化のための方策を講ずることを可能とする.また,SS-MIX 標準ストレージによって,複数のタイプの研究デザインの利用やデータの質の向上が期待される. [5]SS-MIX 標準ストレージは,リスク最小化計画実施前後の処方パターンや問題となる有害事象の発生を比較することによるリスク最小化計画の評価にも利用可能である. [6]臨床試験の計画にあたって,SS-MIX 標準ストレージは適格患者数の推定に用いることができる.疾患や薬物治療の特徴を知るための断面研究に用いることもできる.さらに,冠動脈造影を実施した患者,薬の新規使用者や稀少疾患患者のコホート特定が可能である.そのようなコホートを用いて,コホート内の症例対照研究,ファーマコゲノミックス研究,治療法の有効性/有用性を比較する研究が可能になる. [7]SS-MIX 標準ストレージは,将来いくつかの条件が満たされれば臨床研究における正規のデータソースとして利用することができる.たとえば,標準化したデータ構造規格(例:Clinical Data Interchange Standards Consortium(CDISC))の利活用,およびコンピュータ化システムバリデーション(Computerized System Validation,CSV)に関する取扱いについて,産官学での合意形成ができること,である.

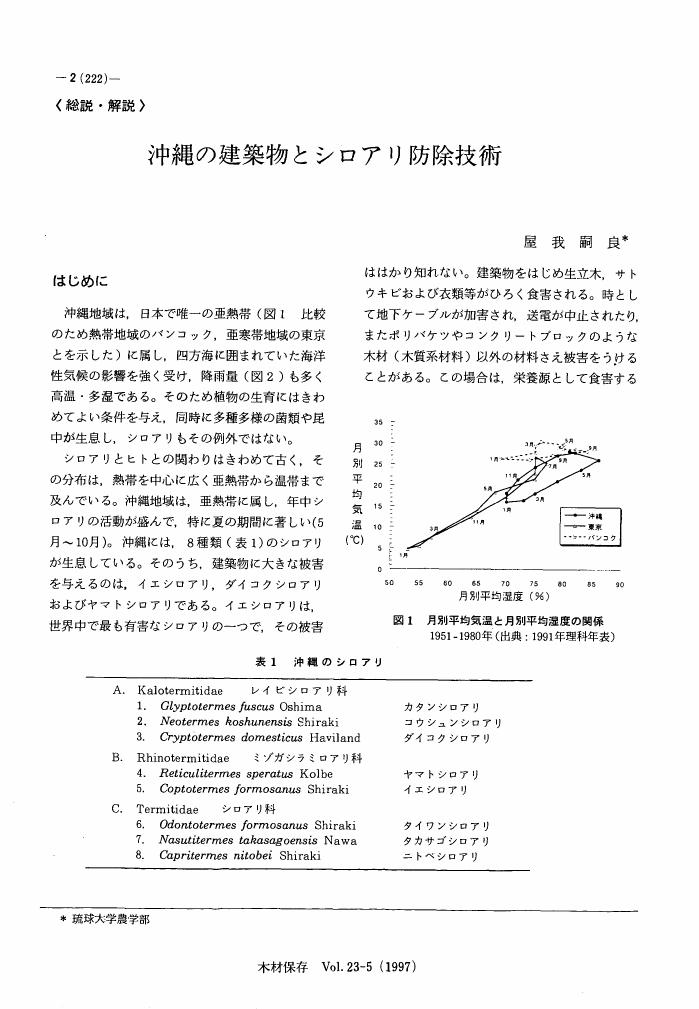

2 0 0 0 OA 沖縄の建築物とシロアリ防除技術

- 著者

- 屋我 嗣良

- 出版者

- 公益社団法人 日本木材保存協会

- 雑誌

- 木材保存 (ISSN:02879255)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.5, pp.222-228, 1997-09-25 (Released:2009-05-22)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 白井 桂

- 出版者

- 日本言語文化研究会

- 雑誌

- 日本言語文化研究会論集 (ISSN:18804918)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.19-29, 2014

- 著者

- 竹内 孝治 加藤 伸一 田中 晶子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.4, pp.274-282, 2001 (Released:2002-09-27)

- 参考文献数

- 49

- 被引用文献数

- 5 5

消化管は種々の食餌性あるいは薬剤性の刺激に絶えず露呈されるという過酷な環境下にある.このような状況下においても, 消化管の粘膜恒常性は種々の機能変化およびそれらを調節する生体内因子により構成されている“粘膜防御機構”によって通常維持されている.内因性プロスタグランジン(PG)は消化管の粘膜防御機構において司令塔的な役割を演じており, 中でもPGE2が最も重要であると考えられている.本稿では, 消化管におけるPGE2の粘膜保護作用に関連するEP受容体および機能変化について, 種々の選択的なEP作動薬およびEP受容体欠損マウスを用いて得られた著者らの成績を中心に紹介する.外因性PGE2の塩酸·エタノールおよびインドメタシン誘起胃損傷に対する保護作用はEP1作動薬によって再現され, 逆にEP1拮抗薬の存在下では消失する.内因性PGE2はマイルド·イリタントによる適応性胃粘膜保護作用においても重要な役割を果たしているが, この現象もEP1拮抗薬によって完全に消失する.PGE2による胃粘膜保護作用は胃運動抑制と機能的に関連しており, この作用もEP1作動薬によって同様に認められる.しかし, カプサイシンによる神経性胃粘膜保護作用はEP2およびIP受容体との関連性が推察されている.一方, 十二指腸におけるPGE2による保護作用は重炭酸イオン分泌と機能的に関連しており, これらの作用はEP3およびEP4作動薬によって再現される.同様に, インドメタシン小腸傷害もEP3およびEP4作動薬によって抑制され, 機能的には腸運動抑制および粘液分泌亢進に起因する腸内細菌の粘膜内浸潤の抑制と関連している.PGE2による粘膜防御の詳細な発現機序については不明であるが, 胃における保護作用は主としてEP1受容体を介して, また十二指腸および小腸における保護作用はEP3およびEP4受容体を介して発現するものと推察される.

2 0 0 0 OA 北海道の二次医療圏を単位とした死亡率,栄養摂取状況の地域差の実態とその関連の検討

- 著者

- 岸 知子 岡田 恵美子 佐藤 敦子 石川 雅子 鵜川 重和 中村 幸志 玉腰 暁子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.5, pp.210-222, 2018 (Released:2018-05-29)

- 参考文献数

- 32

目的 北海道は面積が広く,地域により自然環境,主要産業が多様であることから社会経済状況の影響を受ける生活習慣ならびに生活習慣病による死亡率の地域差が大きい可能性がある。本研究は,北海道の地域間における健康格差縮小に取り組む際の資料を得ることを目的とし,北海道の二次医療圏を単位として,死亡率と栄養摂取状況の地域差の実態と,それらの関連を検討した。方法 本研究は生態学的研究である。死亡に関する情報の把握には,北海道保健統計年報ならびに北海道内の二次医療圏を単位として作成されている地域保健情報年報を用いた。平成17年~21年のデータから北海道全体と,各二次医療圏の標準化死亡比(SMR)の5年平均値を算出した。栄養素摂取量の把握には,平成16年度健康づくり道民調査のデータを用いた。二次医療圏の死亡率と栄養素摂取量の関連は,Spearmanの相関係数を用いて検討した。結果 死亡率は道南,道東の沿岸部で高く,道北地域の内陸部,十勝地域で低い傾向にあった。また,二次医療圏間の栄養素摂取量における最大値と最小値の差に関しては,エネルギーは400 kcal~500 kcal,たんぱく質は20 g~30 g,食塩は4 g~5 g,緑黄色野菜は60 g,淡色野菜は100 gであった。死亡率と栄養素摂取量の関連については,女性でのみ悪性新生物死亡と脂質摂取量,牛乳・乳製品摂取量の間に正の関連,悪性新生物死亡と米の摂取量の間,心疾患死亡と大豆・大豆製品摂取量の間に負の関連が認められた。結論 北海道の二次医療圏間における死亡率および栄養素摂取量の地域差の実態が明らかになった。また,女性でのみ死亡率と栄養摂取量との間に関連が認められた。今後は,地域の健康指標,生活習慣に関する情報に加え,社会経済環境に関する情報も含めて地域差の要因について検討することが課題であると考える。

2 0 0 0 明治維新後に於ける氏子制度の展開

2 0 0 0 東洋哲学の構造 : エラノス会議講演集

- 著者

- 井筒俊彦著 金子奈央 古勝隆一 西村玲訳

- 出版者

- 慶應義塾大学出版会

- 巻号頁・発行日

- 2019

2 0 0 0 OA 現代世界における人類学的実践の困難と可能性(第7回日本文化人類学会賞受賞記念論文)

- 著者

- 松田 素二

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.1, pp.1-25, 2013-06-30 (Released:2017-04-03)

- 被引用文献数

- 4

現代世界が経験している激動は、人類学者のフィールドとそのフィールドで暮らしている人々に直接的な影響を与えている。内戦と殺戮、開発と環境破壊、移民と排除、貧困と感染症の蔓延、といった「問題」は、たんなるローカルな「問題」にとどまらず、グローバルな依存関係のなかで「地続き」に現象する。また人類学者自身が、暴力的衝突や内戦に巻き込まれたり、環境破壊や大規模開発、あるいは環境保全や開発反対運動に関わったりすることは、今やフィールドの日常となりつつある。こうした状況に直面した人類学は、これまでのフィールドにおける中立性と客観性を(建前上)強調する立場から、対象への関与と価値判断を積極的に承認する立場へと移行していくことになる。現代人類学は「人権尊重」「地球環境保全」「民主的統治」などをグローバル化時代の普遍的価値基準として承認し、異文化への介入を試みてきた。だがこのような普遍主義的傾向の肥大化は、さまざまな疑問や反作用を生み出している。その核心は、フィールドへの「関与」「介入」を正当化する論理の根本は何かという問題だろう。本論は、この「普遍主義」の勃興の様相を明らかにした上で、それがもつ必然性と危険性を検討し、相対主義的な世界と新たに登場した普遍主義的な世界認識をこれからの人類学はどのように位置づけ関係させるかについて考察を試みる。ただしその試みは、普遍主義的思考を拒否して、相対主義を復活させるという単純なものでも、その逆に相対主義的思考を放逐し普遍主義的価値基準を学的核心にしようというものでもない。本論文の目的は、この二つの世界認識を現代人類学はいかにして接合し、錯綜する現実に対処する方向性を定めるのかについて日常人類学の生活論に基づいた一つの回答を提出することにある。

2 0 0 0 OA 「現場」のエスノグラフィー ―人類学的方法論の社会的活用のための考察―

- 著者

- 小田 博志 Oda Hiroshi オダ ヒロシ

- 出版者

- 国立民族学博物館

- 雑誌

- 国立民族学博物館調査報告 (ISSN:13406787)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, pp.11-34, 2009-03-31

2 0 0 0 OA 常微分方程式に対する構造保存数値解法

- 著者

- 剱持 智哉

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.10, pp.586-593, 2022-10-01 (Released:2022-11-01)

- 参考文献数

- 21

2 0 0 0 OA Regression CNN Based Fast Fading Channel Tracking Using Decision Feedback Channel Estimation

- 著者

- He He Jun-Han Wang Shun Kojima Kazuki Maruta Chang-Jun Ahn

- 出版者

- Research Institute of Signal Processing, Japan

- 雑誌

- Journal of Signal Processing (ISSN:13426230)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.49-57, 2023-05-01 (Released:2023-05-01)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

In a high-speed moving mobile environment, the channel state information (CSI) in the last part of the packet is different from the actual channel in the beginning part. Therefore, the channel estimation accuracy is degraded, especially when a small number of pilot symbols are used to ensure transmission efficiency. For the above reasons, it is necessary to compensate for CSIs to achieve reliable communication. Decision feedback channel estimation (DFCE) has been widely considered to be one of the channel tracking methods. However, the presence of time and frequency selective fading environments still causes estimation errors due to the decision-making process. We focused on the time-frequency domain response of the CSIs, which can be represented as a two-dimensional image. This paper newly proposes a regression convolutional neural network (CNN) based channel tracking scheme using the time-frequency domain response of the CSIs by DFCE for training and prediction to solve these problems. Computer simulation results demonstrate that the proposed scheme can achieve higher BER performance than the conventional schemes.

2 0 0 0 OA Deutschland über allesの訳をめぐって ジャーナリズムへの提言

- 著者

- 柳原 初樹

- 出版者

- 日本独文学会

- 雑誌

- ドイツ文学 (ISSN:24331511)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, pp.131-134, 2005-03-10 (Released:2018-03-31)

2 0 0 0 OA knowing-thatとknowing-howの区別

- 著者

- 池吉 琢磨 中山 康雄

- 出版者

- 科学基礎論学会

- 雑誌

- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.1-8, 2009-11-25 (Released:2017-08-01)

- 参考文献数

- 20

An aim of this paper is to clarify what the knowing-that/knowing-how distinction means. First, we summarize characteristics of knowing-that and knowing-how in Ryle (1949). Next, we address the recent discussions on this distinction. Especially, we examine a bold claim made by Stanley and Williamson, namely the claim that knowing-how is a species of knowing-that. In the last part of this paper, we reorganize these discussions by introducing a distinction between internalism and externalism of knowing-that. We conclude that knowing-how cannot be reduced to knowing-that. But this does not mean that they are completely separated. Some knowing-that presuppose some knowing-how, and vice versa.

2 0 0 0 OA 強化学習ロボットによるアフォーダンスの利用

- 著者

- 李 銘義 公文 誠 足立 紀彦

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.94-101, 2001 (Released:2002-02-28)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

The objective of this article is to provide the basic formulation of the affordance of environment. Study on affordance has been mostly focusing on the significance of perception, behavior and workspace, while leaving the problem of application unaddressed. Using the proposed method, it is possible to apply reinforcement learning algorithm on the robot within a certain environment, making the abstraction of affordance of the environment with interaction between the reinforcement learning agent and the environment available. Conclusion is made in the latter part of the paper that the percipient(robot) should simplify the number of perception in order to get enough valid equivalence relationship which abstracts affordance from environment with in the limit of incomplete perception; and the structure of the environment(workspace) would restrict the robot’s behavior. The prospect of this study, therefore, focuses on the interactive processes between the robot and the workspace from which the robot could set up it’s perception for particular tasks, and on how the robot could continuously manage it’s perception.

2 0 0 0 OA 中学生のいじめ認識に関する研究(1):自由記述の分析による検討

- 著者

- 下田 芳幸

- 出版者

- 佐賀大学教育学部

- 雑誌

- 佐賀大学教育学部研究論文集/佐賀大学教育学部 (ISSN:24322644)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.259-268, 2017-08