2 0 0 0 OA 1B01 海外大学と日本における女子大学生比率の比較検討 : 東京大学とマサチューセッツ工科大学の例((30)オーガナイズドセッション:女性技術者教育の現状と展望-I,口頭発表)

- 著者

- 森村 久美子

- 出版者

- 公益社団法人 日本工学教育協会

- 雑誌

- 工学教育研究講演会講演論文集 第63回年次大会(平成27年度) (ISSN:21898928)

- 巻号頁・発行日

- pp.26-27, 2015 (Released:2016-12-29)

2 0 0 0 OA 高校生の心理学知識

- 著者

- 木島 恒一 山下 雅子 野瀬 出

- 出版者

- 北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部

- 雑誌

- 北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部研究紀要 = Memoirs of Hokuriku Gakuin University, Hokuriku Gakuin Junior College (ISSN:1883390X)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.109-116, 2013

2 0 0 0 OA 濁点・半濁点記号の有無が文字の丸さ-鋭さ評定に及ぼす影響日本語話者と英語話者の比較

- 著者

- 石川 知夏 小林 哲生

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第85回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.PI-005, 2021 (Released:2022-03-30)

言語音の印象に関する研究では,半濁音・清音・濁音の順に丸い印象を持つことが報告され,音象徴との関連から研究が進められている。しかし,日本語の濁音と半濁音はそれぞれに対応する記号(濁点と半濁点)が存在し,その形状が言語音の印象評定に影響を与える可能性がある。そこで本研究では,日本語話者と英語話者を対象として濁点と半濁点が仮名文字の丸さ-鋭さ評定に影響を与えるかを検討した。濁点・半濁点を付与可能な文字(は・ひ・ふ・へ・ほ;既存文字)と通常付与しない文字(れ・よ・レ・ヨ;新奇文字)に対して濁点と半濁点を付与したものとしないものを提示し,それぞれの文字の丸さ-鋭さを7段階で評定させた。その結果,既存・新奇いずれの文字でも日本語話者は半濁点を含む文字・清音を示す文字・濁点を含む文字の順で有意に丸いと評定し,半濁音・清音・濁音の順に丸い印象を持つという結果と一致していた。一方,英語話者は既存・新奇いずれの文字でも日本語話者と同様の結果は得られなかった。これらの結果から,母語話者にみられる濁点と半濁点の記号に関する知識が濁音と半濁音の印象評定に影響を与えている可能性が示唆された。

2 0 0 0 OA 理学療法士実態調査報告 ―2010年1月実施―

2 0 0 0 Q23 尿道ブジーの種類と挿入のコツを教えてください。

- 著者

- 宮北 英司

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床泌尿器科 (ISSN:03852393)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.98-100, 2010-04-05

要旨 尿道ブジーは,尿道通過障害に対して,特に尿道炎,外傷や尿道になんらかの処置を受けた既往のあるものに対して,狭窄の計測ないしその拡張のために施行されてきた。軟性内視鏡の発達により種々の方法が開発されている。本稿では,尿道ブジーの種類,その手技のコツについて述べる。

2 0 0 0 OA 「創発」とは何か—学際的視点での探究—

- 著者

- 板谷 和彦

- 出版者

- 香川大学経済学会

- 雑誌

- 香川大学経済論叢 = Kagawa University economic review (ISSN:24349496)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.3, pp.85-98, 2021-12-01

2 0 0 0 OA 自己誘発性嘔吐を伴った摂食障害患者の口腔内状態 : 予備的調査成績について

- 著者

- 梅本 丈二 安田 弘之 市来 利香 築山 能大 古谷野 潔 都 温彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.6, pp.457-463, 2001-08-01 (Released:2017-08-01)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2

過食症患者は嘔吐を繰り返すため, 口腔内が頻繁に食渣や胃酸にさらされることになり, 歯の脱灰, 実質欠損をきたすことが報告されている.本研究では嘔吐と歯の実質欠損に関する予備的調査を行った.嘔吐歴が4年以上の対象者は4年未満の者に比べてう蝕の既往が多かったが, 対象患者に歯牙酸蝕の所見は認められなかった.う蝕増加の既往と嘔吐との関連性はさらに今後の検討問題として残された.また歯科治療の際, 摂食障害について話すことに抵抗感があるとの質問紙に対する回答から, 摂食障害患者の自分の症状を知られたくないという心理面も窺えた.いずれにせよ, 医師・歯科医師双方が本件に留意して, 臨床にあたることが重要である.

2 0 0 0 OA ‹ 特別講演 › 近代的創傷治療法のpros and cons

- 著者

- 市岡 滋

- 出版者

- 一般社団法人 日本創傷外科学会

- 雑誌

- 創傷 (ISSN:1884880X)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.1-2, 2013 (Released:2013-01-01)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- 朱 [ミン]

- 出版者

- 社会政策学会

- 雑誌

- 社会政策 (ISSN:18831850)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.46-55, 2013-12-30 (Released:2018-02-01)

今日の欧米の公的扶助制度は,(1)「最後の拠り所」というセーフティネットの維持,(2)「貧困の罠」,「福祉依存の罠」を回避し,労働インセンティブを高めることによる財政的負荷の軽減,という2つの異なる要請に迫られているという。中国の最低生活保障制度は,まさにこの2つの要請の狭間で呻吟している。1999年に国有企業から排出された大量の余剰人員のために創設されたこの制度は,2000年以降,(1)に対応するため,「応保尽保」による適用対象の包摂,「分類施保」によるニーズに対する確実な保障,(2)に対応するため,労働能力をもつ者に対する給付基準の引き下げ,ハードなワークフェアが行われ,いわば選別主義の拡充と選別主義の限定化が並行している状況である。本稿は,中国の社会保障制度における公的扶助の位置づけを念頭に置きながら,最低生活保障制度の導入過程と展開を概観し,その背景と特徴を考察することによって最低生活保障制度が置かれている難しい状況を明らかにする。

2 0 0 0 OA 動脈硬化と脂質異常症 ~脂質異常症治療薬の最新情報~

- 著者

- 寺本 民生

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.4, pp.199-204, 2017-10-15 (Released:2017-11-20)

- 参考文献数

- 9

2 0 0 0 OA プロバイオティクス細菌による血中脂質改善作用

- 著者

- 近藤 しずき 清水(肖) 金忠

- 出版者

- 公益財団法人 腸内細菌学会

- 雑誌

- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.281-286, 2010 (Released:2010-11-25)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 3

プロバイオティクスによるコレステロール低下などの血中脂質改善作用に関しては, in vitro実験,動物実験およびヒト試験にて多数の報告があった.その作用機序としてコレステロールの菌体への吸着や脱抱合型胆汁酸との共沈による吸収抑制,ビフィズス菌や乳酸菌の持つ胆汁酸脱抱合酵素の作用による胆汁酸排泄促進および,腸管において産生される短鎖脂肪酸によるコレステロール合成抑制などが考えられている.ヒト試験において,特に高い胆汁酸脱抱合酵素活性を持つビフィズス菌や乳酸菌による改善作用が多く報告されている一方,一部の乳酸菌について効果は認められない報告も散見され,プロバイオティクスによる血中脂質改善効果について更なる検証が必要である.また,近年,腸内細菌叢と肥満や脂質代謝の関係についても急速に研究が進んでおり,今後の発展が注目される.

2 0 0 0 OA '実験的'短編小説に見られる語りの構造 : 『灯台へ』から『波』へ

- 著者

- 那須 雅子

- 出版者

- 日本ヴァージニア・ウルフ協会

- 雑誌

- ヴァージニア・ウルフ研究 (ISSN:02898314)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.33-46, 1999-09-30 (Released:2017-07-08)

- 著者

- 井上 美雪

- 出版者

- 東洋大学社会学部

- 雑誌

- 東洋大学社会学部紀要 = The bulletin of the Faculty of Sociology, Toyo University (ISSN:04959892)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.39-49, 2014-03

2 0 0 0 OA V・ウルフ『灯台へ』におけるリリーの「中国人のような眼』について―オリエンタリズム再考―

- 著者

- 榊原 理枝子

- 雑誌

- 社会情報論叢 = THE JUMONJI JOURNAL OF SOCIAL AND INFORMATION SCIENCES (ISSN:13434306)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.107-127, 2001-12-22

2 0 0 0 OA 血栓一次予防-循環器領域から-

- 著者

- 近藤 博和

- 出版者

- 公益財団法人 天理よろづ相談所 医学研究所

- 雑誌

- 天理医学紀要 (ISSN:13441817)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.90-94, 2016-12-25 (Released:2016-12-25)

- 参考文献数

- 26

2 0 0 0 OA 主観的把握と客観的把握 : なぜ日本語には擬声語・擬態語が多いのか

- 著者

- 森光 有子

- 出版者

- 相愛大学

- 雑誌

- 相愛大学研究論集 = The annual research report of Soai University (ISSN:09103538)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.19-45, 2007-03

- 著者

- Manami Kimijima Kengo Mandokoro Yuki Ichikawa Mizuki Tokumaru Naoki Narisawa Fumio Takenaga

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.267-273, 2022 (Released:2022-05-20)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2

Natto is a fermented food made from soybeans using Bacillus subtilis natto. B. subtilis is present in honey. In this study, we evaluated the genetic and enzymatic characteristics of B. subtilis obtained from commercial honey and its suitability for natto fermentation. Three bacterial strains isolated from honey samples of different origins were found to be highly homologous to B. subtilis via 16S rDNA analysis. Similar to B. subtilis natto, all three isolates were biotin auxotrophs and possessed two insertion sequences. Genotyping by random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction and enzyme activity analysis showed that the isolates were genetically different from the commonly used natto strains Miyagino, Takahashi, and Naruse. The three isolates are highly suitable for natto fermentation. These results indicate that honey is a source of B. subtilis natto that is potentially useful in the food industry.

- 著者

- 伊藤 克哉 南 賢太郎 今城 健太郎 中川 慧

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第34回 (2020) (ISSN:27587347)

- 巻号頁・発行日

- pp.4Rin167, 2020 (Released:2020-06-19)

近年、金融分野において、機械学習的手法を用いた定量的な金融予測手法の開発が実務的にも学術的にも盛んである。 しかし、機械学習を用いた定量的金融予測モデルの開発には三つの困難がある。まず、原理的に全てのモデルは短命でかつ、ほとんどチャンスレートの正解率しか達成できない。次に、取引戦略という特殊なルールを一般的な機械学習モデルが学習することは難しい。最後に、高い予測精度とモデルの解釈性を同時に達成することが難しい。これらの問題に対処するべく我々は、Trader-Company法という新しいメタヒューリスティクスを用いた予測アルゴリズムを提案する。Trader-Company法は、単純な予測アルゴリズムであるTraderとTraderを管理するCompanyからなる。提案手法は、短命で弱いモデルが大量に存在する実際の金融市場の特性を反映している。また取引戦略の枠組み内で最適化を行うため、最適な予測戦略を作成できる。そして個々のTraderは人間に理解に可能な戦略からなるので解釈可能である。我々は提案手法の有効性を、実際の株式市場のデータを用いた実験で確認する。

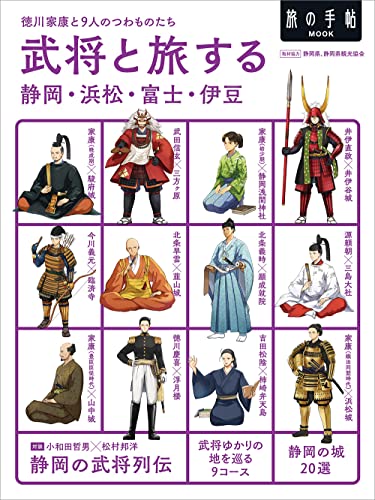

- 出版者

- 交通新聞社

- 巻号頁・発行日

- 2023

2 0 0 0 OA 路上演奏者の公共感覚

- 著者

- 木島 由晶

- 出版者

- The Japanese Association for the Study of Popular Music

- 雑誌

- ポピュラー音楽研究 (ISSN:13439251)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.16-39, 2006 (Released:2009-10-29)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

近年の路上演奏は、都市部における青年文化の文脈で捉えられやすい。本稿はこの観点を継承し、大阪有数の都市である心斎橋周辺をモデル・ケースとして、路上文化の今日的な様相を示す。分析の前半では、169名分のインタビュー・データを整理して演者の意識の傾向を把握する。これをふまえて後半では、フィールド・リサーチの知見を導入して路上文化の特色を位置づける。以上の分析から得られた知見は、つぎの3点である。(1)路上文化が定着した要因には、通行人に対する意識の低下よりも、路上に対する安心感の高まりが大きい。(2)路上で自由に演奏してもよいという感覚は、今日では演者当人をこえて、演者をとりまく警察や自治体の側に波及している。(3)こうした状況の変化は、演者の二極化傾向を促進させる。一方は、通行人を意識しないで気ままに演奏を楽しむスタイルであり、他方は、通行人を強く意識してレコード・デビューを目指すスタイルである。