2 0 0 0 OA 奥羽仕置と東北の大名たち

- 著者

- 長谷川 成一

- 出版者

- 東北電力株式会社広報・地域交流部

- 雑誌

- 白い国の詩

- 巻号頁・発行日

- no.569, pp.4-11, 2004-01-01

本文データの図版は未許諾のため未掲載

- 著者

- 松岡 洋子

- 出版者

- 東京家政大学

- 雑誌

- 東京家政大学研究紀要1人文社会科学 = Bulletin of Tokyo Kasei University 1 Cultural and Social Science (ISSN:03851206)

- 巻号頁・発行日

- no.59, pp.71-80, 2019-03-01

2 0 0 0 OA 展望:東洋地図学史

- 著者

- 海野 一隆

- 出版者

- 日本科学史学会

- 雑誌

- 科学史研究 (ISSN:21887535)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.177, pp.1-14, 1991 (Released:2021-08-30)

This article introduces cartographical studies of each region of Asia since ancient times, dividing broadly into West Asia, India, Southeast Asia, East Asia, and Inner Asia. However, the studies of Japanese cartography are so numerous that they will not be listed here, in order to keep the quantity of material at a manageable level. The discovery of a great variety of maps from archaeological excavations of ancient tombsin China was a major occurrence in the field of the history of Asian cartography after the Second World War. It caused the revision of several former theories on the history of ancient しhinese cartography. One receives the impression, however, that much Chinese research seems to be at the level of introducing their source material. Future research must aim to be a true historical study which clarifies the chronological order and the genealogical relationship of each work. Generally speaking, in the countries in Asia even the existing status of sources for cartological history has not been made clear, so we regret to have to say that their research of the history of cartography is also in an early stage

2 0 0 0 OA 「杜子春」 におけるキャラクター像及びその 「家庭教育」 的効果について

- 著者

- 劉 金挙 王 宗傑 Jinju Liu Zongjie Wang

- 出版者

- 札幌大学総合研究所

- 雑誌

- 札幌大学総合研究 = Sapporo University Research Institute journal

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.187-204, 2018-03

- 著者

- 申 知燕

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.1, pp.1-23, 2018-01-01 (Released:2022-09-28)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

本研究は,ニューヨーク大都市圏におけるコリアタウンを事例に,グローバルシティにおけるトランスナショナルな移住者の移住行動を明らかにしようとした.戦後の資本主義と新自由主義経済,アメリカの移民政策の変化は,ニューヨークにおいてさまざまな韓人移住者集団を発生させた.彼らは,アメリカでの永住を目標に1980年代までに移住した旧期移住者と,1990年代からトランスナショナルな移住を行った高学歴・高所得の新期移住者に分類できる.旧期移住者は集住地を経て郊外へ再移住しており,生活全般においてコリアタウンに依存する.一方で,新期移住者は大都市圏各地に分散して居住しながら,人的ネットワークの交差点,もしくは韓国式のサービスを得る場所としてコリアタウンを利用する.このような動きは,新興国の経済成長段階が移住者集団の性格を変化させ,その多様な移住者集団によって,グローバルシティの都市空間が変化していることを意味する.

2 0 0 0 OA 古川隆久『建国神話の社会史―史実と虚偽の境界―』を吟味する

- 著者

- 遅 力榕 Lirong Chi

- 出版者

- 同志社大学社会学会

- 雑誌

- 評論・社会科学 = Hyoron Shakaikagaku (Social Science Review) (ISSN:02862840)

- 巻号頁・発行日

- no.136, pp.29-43, 2021-03-31

本稿では,コロナ禍において新設された地域交流スペース「カフェあずま」に対する参与観察およびインタビュー調査を通して,つながりの再生ができた経緯を明らかにし,ウィズコロナの中で地域活動を継続することに対する示唆を得て,「新しいつながり事業」への提言を行うことを目的としている。調査結果の分析を通して,「カフェあずま」は専門職と拠点の交差によって実現された感染予防に配慮した居場所であることが明らかになった。そして,ホームヘルパーを「新しいつながり事業(つながり推進員)」の人材として生かす可能性,地域福祉活動および場の再開の必要性への検討に至った。コロナの終息が見えない中,つながり再生の道を開く必要性を痛感している。論文(Article)

2 0 0 0 OA アルミニウムの製錬と精製

- 著者

- 渡邊 亨

- 出版者

- 一般社団法人 軽金属学会

- 雑誌

- 軽金属 (ISSN:04515994)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.5, pp.403-414, 1989-05-30 (Released:2008-10-30)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 OA 対馬におけるイルカ漁の歴史と民俗

- 著者

- 中村 羊一郎 Yoichiro NAKAMURA

- 雑誌

- 静岡産業大学情報学部研究紀要 = Bulletin of Shizuoka Sangyo University

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.452-407, 2006-03-01

2 0 0 0 OA 一般用医薬品リスクの制御と販売規整に関する一考察

- 著者

- 下山 憲治

- 出版者

- 早稲田大学法学会

- 雑誌

- 早稻田法學 (ISSN:03890546)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.3, pp.599-631, 2010-03-20

2 0 0 0 OA OTC医薬品の世界状況

- 著者

- 本島 玲子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.11, pp.1072-1076, 2012-11-01 (Released:2016-12-16)

- 被引用文献数

- 1

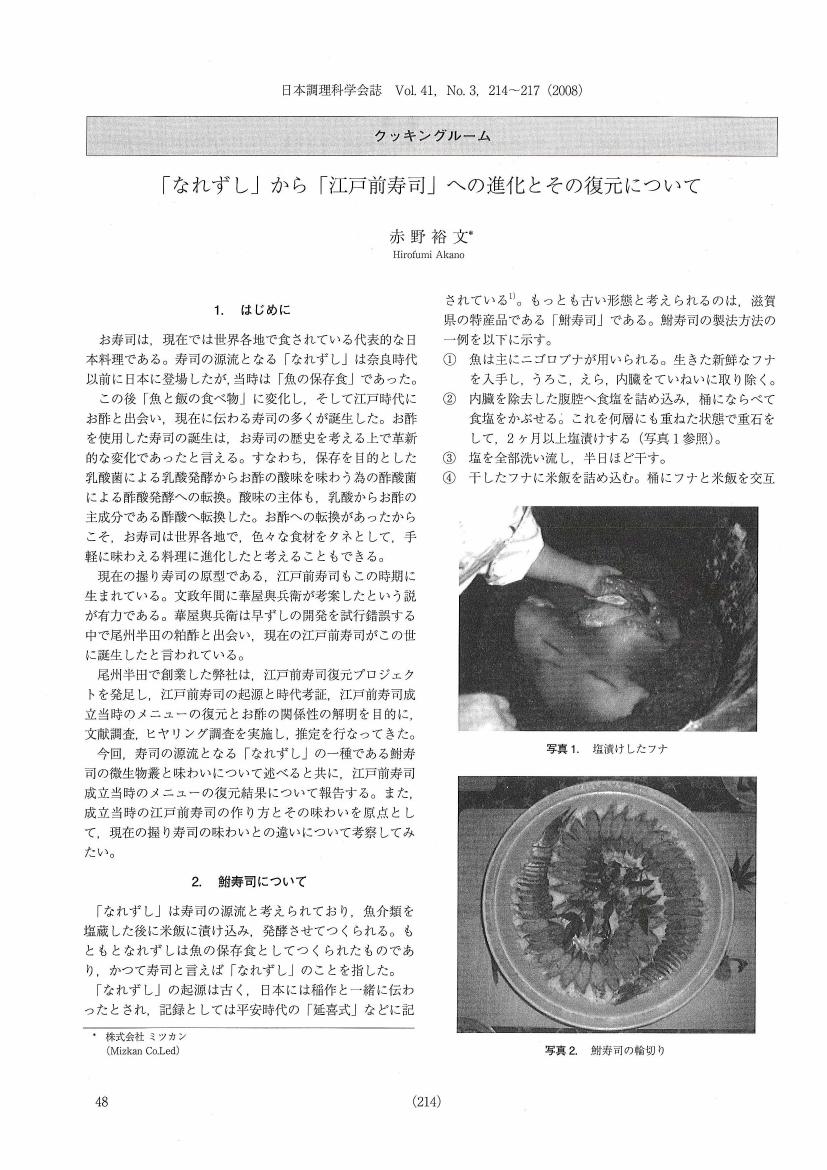

2 0 0 0 OA 「なれずし」から「江戸前寿司」への進化とその復元について

- 著者

- 赤野 裕文

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.214-217, 2008-06-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 小玉 幸助 大竹 伸治 森谷 就慶 若林 真衣子

- 出版者

- 東北文化学園大学医療福祉学部保健福祉学科

- 雑誌

- 保健福祉学研究 = Journal of health and social services (ISSN:13484567)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.1-8, 2018-03-31

2017年度に内閣府が公表した『平成29年版子供・若者白書』によると、不登校児童・生徒数は、小中学生で12万5,991人、高校生は₄万9,563人であった。小中学生の不登校は増加傾向にある。不登校児童・生徒の解消には、学校と関係機関との連携が必要不可欠な状況であり、この役割を担うのがスクールソーシャルワーカー(以下、schoolsocial worker:SSW)である。SSWは小中学校および高等学校で導入されており、効果検証も行われてきている。しかしながら、スクールソーシャルワーク活用事業に関しては経済分析が行われておらず、経済効果が明らかにされていない。本研究では不登校児童・生徒解消数を公表する北海道、山形県、東京都、長野県、鳥取県、島根県、広島県、福岡県、佐賀県(以下、₁都₁道₇県)の不登校児童・生徒を対象にSSWにおける経済効果を算出することを目的に、所得を中心に経済学的視点からシミュレーション分析を試みた。

2 0 0 0 OA シュタイナーの教育方法論の特質 発達観との関係を中心として

- 著者

- 吉田 武男

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.156-165, 1987-06-30 (Released:2009-01-13)

- 参考文献数

- 43

2 0 0 0 OA 経典延書と語彙

- 著者

- 片岡 了

- 出版者

- 大谷学会

- 雑誌

- 大谷学報 = THE OTANI GAKUHO (ISSN:02876027)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.p31-44, 1987-01

2 0 0 0 OA 経穴位置決定の基準点を問う-例えば大椎について-

- 著者

- 尾崎 昭弘 高田 外司 浦山 久嗣 熊本 賢三 榎原 智美 坂口 俊二

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.727-741, 2006-11-01 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 23

背部の経穴位置決定の基準とされ、歴史的にも論議が繰り返されてきた「大椎」の経穴位置に焦点を絞りシンポジウムを行った。シンポジストからは、 (1) 経穴の位置は、時代や文化と共に治療対象・治療目的・治療用具によって変化していることから、「大椎」の位置が第2頸椎棘突起上部、第6・7頸椎棘突起間、第7頸椎・第1胸椎棘突起間と変遷してきたのも例外ではないとする見解、 (2) 背部取穴法の基準点である「大椎」の位置が異なると、臨床的価値が無意味なものになるので第6・7頸椎棘突起間に統一すべきであるとする見解、 (3) 頸椎のなかで体表臨床学的に重要なのは第6頸椎であり、運動性と脊椎の区分という点では第7頸椎であるが、鍼灸の発達してきた過程を考えると「大椎」の位置は臨床的効果から決めるのが合理的であるとする見解、 (4) 第7頸椎・第1胸椎棘突起間を国際標準化案として作成しているが、この位置については中国・韓国共に異論がないので現行のままで良いとする見解、が寄せられた。本シンポジウムでは、統一見解をみるには至らなかったが、「大椎」は臨床的にも重要な意義を有しており、今後に検討が必要である。

- 著者

- 遠城 明雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.4, pp.265-266, 2021-07-01 (Released:2023-02-19)

- 参考文献数

- 2

- 著者

- 大谷 京子

- 出版者

- 日本福祉大学社会福祉学部

- 雑誌

- 日本福祉大学社会福祉論集 = Journal social Welfare, Nihon Fukushi University (ISSN:1345174X)

- 巻号頁・発行日

- no.143, pp.81-98, 2021-03-31

ソーシャルワーカーにとって,専門職アイデンティティ形成は極めて重要であるが,それが困難な環境に置かれている.本論では,ソーシャルワーカーの専門職アイデンティティに焦点を絞り,それがどのように語られているのか,概念を整理し,その形成のための教育訓練について提示する. ソーシャルワーカーの専門職アイデンティティは,①専門職集団が共有するアイデンティティ,②個人の中に統合された社会的アイデンティティの一つとしての専門職アイデンティティ,さらにはそれに対する自己認識,③個人の中にそのアイデンティティを内在化させるプロセスという 3 つの意味で使用されていた. ③のプロセスに注目した専門職アイデンティティ形成のための取り組みとして,養成課程では,「非公式カリキュラム」の土壌づくり,専門職アイデンティティを省察し表明する機会の提供など 5 点,現任者に対しては,専門職集団との日常的な交流の場の提供,ソーシャルワーカーによるスーパービジョンの提供など 4 点を提示した.

2 0 0 0 OA 嗜癖に見られる人間の不合理性の研究 : 欲望の連鎖とパーソナリティの成熟

- 著者

- 渡邊 淳子 Watanabe Junko

- 出版者

- 熊本大学

- 巻号頁・発行日

- 2009-03-25

本論文の目的は、先行研究を基にした嗜癖の理論構築とその実証を行い、併せて回復への道筋も視野に入れながら、人間の自発性や合理性の能力の可能性を探ることにある。

- 著者

- 奥村 惠介

- 出版者

- アジア教育学会

- 雑誌

- アジア教育 (ISSN:18822088)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.26-39, 2019 (Released:2020-04-23)

- 被引用文献数

- 1

This paper explores how Indonesian Students on Reparations Agreement (ISRA) experience the International Students Institute (ISI) in Japan and how the experience has had an impact on the development of their Japanese language education. Despite the long relationship between Indonesia and Japan, there is limited research on the topic of the ISRA. The original plan of the Indonesian government was to dispatch 500 students to Japan for five years. In reality, since 1960, 389 students have visited Japan for six years. Their mission has been to learn about Japan's newest technology and economic growth. At the same time, the Japanese government began to actively admit foreign students, without having in place the admissions systems, facilities, or Japanese learning materials for these students. Following a one-year Japanese language course at ISI, these foreign students entered national or private universities. However, their Japanese language skills were not adequate to understanding university-level lectures. Based on requests from the universities, the ISI and Ministry of Education (ME) sought to improve Japanese language text books and the other materials required for foreign students to learn Japanese. The ISRA program had an important early impact on the development of Japanese language education.