2 0 0 0 脳梁形状を用いたサポートベクタマシンによる心理的「性」の識別法

- 著者

- 河村 洋子 横田 康成 亀谷 謙

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. NC, ニューロコンピューティング (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.659, pp.85-90, 2006-03-10

性同一性障害(以下,GID)の診断では,診断精度向上と迅速な診断を実現するため,心理的性(gender)の客観的かつ定量的な評価法が必要とされる.本稿では,正常男女とGIDを有する被験者の頭部MRIを用いて,正中矢状断における脳梁形状の性差を調査した.まず,脳梁形状をフーリエ記述子で表現し,ソフトマージンをもつ線形サポートベクタマシンを用いて,フーリエ記述子によって張られるベクトル空間において,正常男女の標本群を最も良く分離する超平面を決定した.各被験者の脳梁形状を得られた超平面に直交する線形部分空間に正射影した座標を,正常男女の生物学的性(sex)差を最も顕著に表す特徴量として定義した.さらに,GID患者に対し,この特徴量の値を調べた結果,この特徴量は,生物学的性差ではなく心理的性差を反映することが示された.このことは,提案した特徴量を用いて心理的「性」の推定が可能,更には,GID診断の客観的尺度として利用できることを意味する.

2 0 0 0 再生の季節--太宰治「富嶽百景」と表現主体の再生

- 著者

- 若松 伸哉

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, pp.48-62, 2011-05

2 0 0 0 OA 新連載企画“産業界で活躍する結晶学”のはじめにあたって

- 著者

- 木村 正雄

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.237, 2013-08-31 (Released:2013-08-31)

- 参考文献数

- 2

- 著者

- 野村 理人 Masahito NOMURA 京都市児童福祉センター青葉寮 Kyoto City Child Welfare Center Aobaryou

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.41-50,

2 0 0 0 OA ゲイン・ロスフレームが特定保健用食品の購買意思決定に及ぼす影響

- 著者

- 原 広司 佐藤 圭 小林 哲

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングレビュー (ISSN:24350443)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.3-10, 2023-02-28 (Released:2023-02-28)

- 参考文献数

- 10

日本では生活習慣病予防が最重要課題であり,特定保健用食品は経済活動を通じた健康増進政策の一つである。健康増進の観点では,行動経済学・ナッジにおけるゲインフレームを用いることで健康活動を促進することが知られている。本研究はこの知見を特定保健用食品の説明文に応用し,ゲインフレームが購買意思決定に影響を与えるかどうかについて層別化RCTを用いて検証した。その結果,ロスフレームよりもゲインフレームの方がWTP(Willingness To Pay)を高めることが明らかになった。一方で,購買意思決定に対する影響は確認されなかった。ゲインフレームは主観的価値を高めるものの,購買促進に影響するかどうかはさらなる検証が必要である。健康増進と経済活動の二面性を持つ特定保健用食品では,行動経済学・ナッジおよびマーケティングの知見を組み合わせた新しいアプローチが重要である。

2 0 0 0 OA 認知・行動療法コロキウム2019 in森林公園

- 著者

- 熊野 宏昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 認知行動療法研究 (ISSN:24339075)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.203-205, 2020-09-30 (Released:2020-12-23)

2 0 0 0 IR 現代イタリア語におけるWH要素の統語移動について

- 著者

- 石岡 精三

- 出版者

- 長岡技術科学大学

- 雑誌

- 長岡技術科学大学言語・人文科学論集 (ISSN:09139745)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.69-92, 1991-12

2 0 0 0 OA 山陽新幹線, 岡山博多間の路線地質概要

- 著者

- 池田 和彦 大島 洋志

- 出版者

- Japan Society of Engineering Geology

- 雑誌

- 応用地質 (ISSN:02867737)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.51-63, 1971-03-01 (Released:2010-02-23)

The route for SANYO SHIN KANSEN (New Sanyo Line) between Okayama and Hakata was selected as to connect every significant cities along the line with straight lines and as aconsequence it includes many tunnels amounting to 218km of the total distance of 400km. According an outline of the project for construction is described laying emphasis on geological problems relating to tunnel construction.

2 0 0 0 OA イギリス産業革命と大衆レジャー

- 著者

- 荒井 政治

- 出版者

- 關西大学經済學會

- 雑誌

- 關西大學經済論集 (ISSN:04497554)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.115-138, 1989-04-30

- 著者

- 川村 美好 松葉 龍一 鈴木 克明 中野 裕司

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.S45071, (Released:2021-09-13)

- 参考文献数

- 5

建築設計業界では人材不足により協力スタッフ(派遣社員)への依存度が高い状況であるため,一定水準の業務遂行能力と社内ルール習得のための協力スタッフ向け自学用学習支援ツールを開発した.協力スタッフと協働する社員へのヒアリング調査及びその分析から,協力スタッフが習得すべき内容を,技術レベルの異なる3分野と全員必要な社内ルールの1分野に分類・整理した.それに基づき,TOTE モデルを用いて,自学用学習支援ツールを設計し,Moodle 上に実装した.専門家レビューと形成的評価により改善をおこなった.結果,ばらつきに対応した実務直結型の学習支援ツールを開発でき,限られた範囲内であるが,意欲の向上を確認した.

2 0 0 0 OA 小児在宅医療における薬剤師の実践モデルの構築の試み

- 著者

- 川名 三知代 砂見 緩子 岸本 成史 渡邊 真知子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.143, no.3, pp.281-295, 2023-03-01 (Released:2023-03-01)

- 参考文献数

- 47

Although the need for homecare medicine for children is increasing in Japan, few studies have focused on the role of pharmacists in this area. The purpose of the present study was to clarify the practice process of pharmacists in pediatric homecare medicine and develop a practice model. Three pharmacists with experience in homecare medicine for children participated in semi-structured interviews. The data were analyzed using the modified-grounded theory approach (M-GTA). The analysis generated 8 categories and 21 concepts. The practice of pharmacists in homecare medicine for children is the pharmacotherapy management process, and it aims at “enabling the transition from hospital to home for children and continuity of their homelife with family” in collaboration with other professions. Above all, the two concepts of “optimization of prescription and device selection to enable the hospital-to-home transition” and “optimization of prescription and device selection for ensuring patient safety” form the core of clinical decision making in the pharmacotherapy management process. By integrating these two optimization concepts, the transfer of patients to home can be undertaken smoothly, leading to safer pharmacotherapy in the lives of patients and their families. Furthermore, pharmacists considered clinical decision making from two perspectives: “the child’s growth-based approach” and “homelife-based approach.” The foundation of these practice processes comprised “professional responsibilities” and “consideration of families’ feelings.”

2 0 0 0 OA 吉見俊哉:五輪と戦後——上演としての東京オリンピック

- 著者

- 成瀬 厚

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.1, pp.35-36, 2021-01-01 (Released:2023-02-19)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA 家族企業とアントレプレナーシップ:反脆弱性

- 著者

- 沈 政郁

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.27-42, 2022-12-20 (Released:2023-03-01)

- 参考文献数

- 54

本稿では,家族企業と非家族企業が外部経済ショックに対してどのように対処するかを考察した.その結果,家族企業の方がショックに対してより積極的に行動することで,業績(ROA)の低下をうまく防いでいたことを発見した.アントレプレナーシップは家族企業と対立する概念ではなく,家族企業の発展のために必要不可欠な要素であり,不確実性に対するアントレプレナーシップの優位性が家族企業の業績の高さの1つの要因になりうることを見出した.

2 0 0 0 OA 双リング式全方向車輪機構 ―リング状車輪の能動化メカニズムの考案と具現化―

- 著者

- 小松 洋音 藤田 政宏 髙根 英里 野村 陽人 多田隈 理一郎 多田隈 建二郎 昆陽 雅司 田所 諭

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2017 (ISSN:24243124)

- 巻号頁・発行日

- pp.2A1-A08, 2017 (Released:2017-11-25)

In this paper, basic principle of active driving mechanism for omnidirectional wheel mechanism with a dual-rings is proposed. Active driving mechanism is composed of one outer helical gear and two dual-rings with internal helical gear. Proposed active driving mechanism is confirmed by developing basic prototype model.

2 0 0 0 OA 女性アスリートの身体表象に関する史的考察: 人見絹枝のうつぶせエピソードを中心に

- 著者

- 鈴木 楓太

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.253-272, 2020-02-10 (Released:2020-04-02)

- 参考文献数

- 97

- 被引用文献数

- 1

This paper clarifies some of the representations of female athletes at the dawn of women’s sports in Japan through an analysis of contemporary discourses regarding Kinue Hitomi, the first Japanese female Olympian. Previous studies have focused on Hitomi’s image as a deviator from the normative female image, differing from the representation of other “sports girls” associated with the image of ryosaikenbo (“good wife, wise mother”). However, the present paper focuses on Hitomi’s representation as the embodiment of the normative female image. What can be read from the aspect of “femininity” in the context of Hitomi, who was not included in the image of ryosaikenbo? The “prone episode” at the 1928 Summer Olympic Games is an anecdote that allegedly represents her “femininity”: Shortly after the runners finished in the women’s 800 meters, only Hitomi fell prone modestly while the other foreign runners lay on their back. This paper focuses on the episode and explores the significance given to it. Hitomi was represented positively as embodying mainly 2 types of female image: the healthy robust woman and the feminine graceful woman. The first image contrasted with the traditional one of the Japanese woman as a small, weak individual and was considered symbolic of the nationalism associated with Japanese modernization. When people viewed Hitomi in terms of the second image, they were clearly opposed to the concept that she was masculine, thus differing from the image of other “sports girls” who were casually associated with the ryosaikenbo concept in terms of their daily lives and careers. Hitomi’s achievement at the 1928 Summer Olympics had been widely admired for enhancing the national prestige of Japan. However, although her physique was praised at the time, its perceived meaning saw a transition from the “strong body” as a metaphor of modern Japan to the lady-like image represented by the prone episode. Through this process, multiple meanings assigned at first was transformed into a simple anecdote to illustrate that Japanese women are superior to Western women in terms of their “femininity”. It is ironic that Hitomi, whose gender had always been questioned because of her eminent athletic talent, came to be regarded as a typical Japanese “feminine” woman as a result of the prone episode, which had completely no relation to the arena of sport. Furthermore, after the war, as this contradiction between the feminine and the athletic physique faded, the prone episode turned into a casual representation of “femininity”, like the earlier representation of “sports girls”.

- 著者

- 佐藤 崇範

- 出版者

- 国立大学法人 琉球大学島嶼地域科学研究所

- 雑誌

- 島嶼地域科学 (ISSN:2435757X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.183-197, 2021 (Released:2021-07-15)

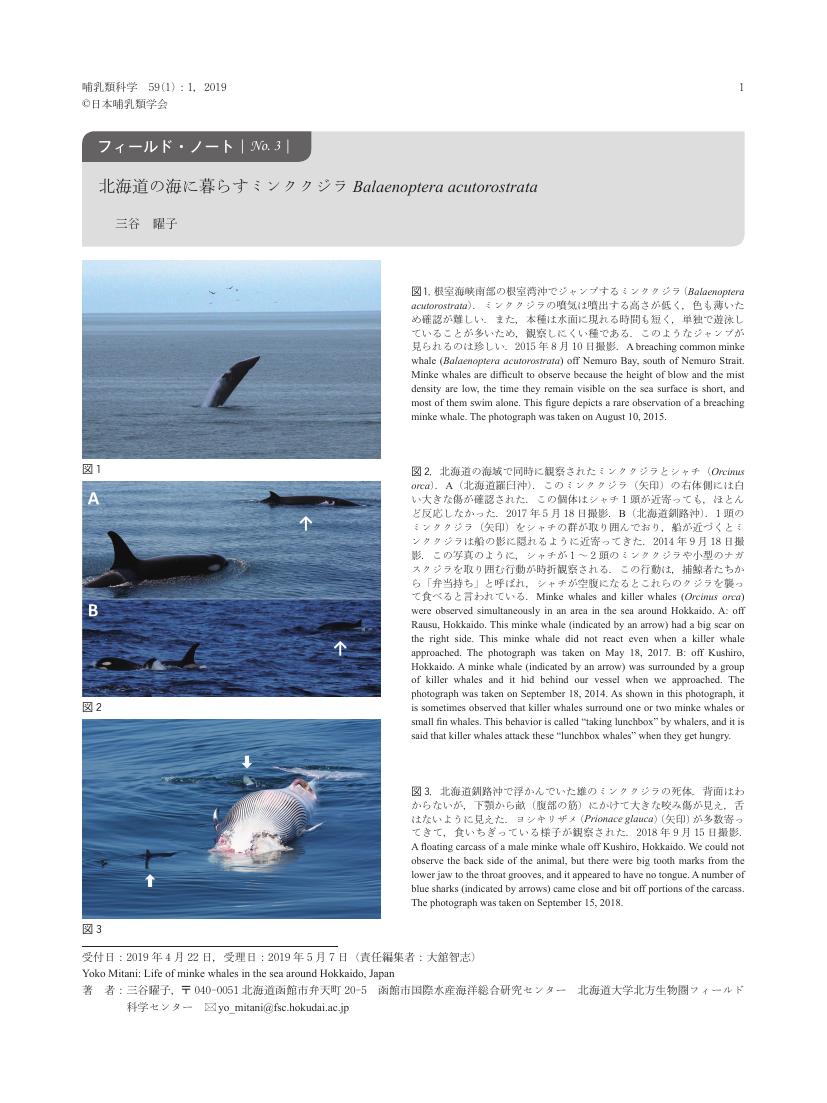

2 0 0 0 OA 北海道の海に暮らすミンククジラBalaenoptera acutorostrata

- 著者

- 三谷 曜子

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.1, 2019 (Released:2019-08-23)

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 胃食道逆流症による咽喉頭違和感に清熱補血湯が有効であった一例

- 著者

- 河尻 澄宏 木村 容子 伊藤 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.295-299, 2018 (Released:2019-02-27)

- 参考文献数

- 20

<緒言>胃食道逆流症(GERD)は胃食道症状に加え,咽喉頭違和感などの食道外症状を起こすことがある。今回,GERD による咽喉頭違和感に対し,清熱補血湯が有効であった症例について報告する。<症例>72歳女性。X年2月に咽喉頭のヒリヒリ感が出現し,耳鼻咽喉科では異常を指摘されず,上部消化管内視鏡検査で逆流性食道炎を認め,ラベプラゾールで症状の改善を認めた。同年9月に再燃し,11月に当院受診。皮膚・目の乾燥症状,浅い眠り,足の冷え等の血虚に伴う症状を多く認めたため,清熱補血湯を処方した。ヒリヒリ感は速やかに改善し,2ヵ月で消失した。また,皮膚や目の乾燥症状および不眠も改善した。<考察>清熱補血湯は血虚,燥熱による口舌の潰瘍・びらんなど口腔局所の炎症を治す方剤として理解されてきた。しかし,今回の症例を通じて,本方剤の作用が口腔局所だけでなく GERD による咽喉頭症状にも及んでいる可能性が示唆された。

2 0 0 0 OA 手延素麺

- 著者

- 小川 玄吾

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.11-16, 1985-03-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 外川 昌彦

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本研究 (ISSN:09150900)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, pp.39-94, 2020-03

本稿は、近代日本を代表する美術家・岡倉天心のアジア美術史に関する認識の転換を、1902 年のインド滞在中のベンガル知識人との多様な思想的交流の経緯を通して検証する。岡倉にとってインド美術史の探求は、ハーバート・スペンサーの社会進化論やヘーゲルの発展段階論に基づく芸術の単系的な発展モデルを克服し、アジア諸美術の「自然な成長」やその相互交渉を捉える視点を与えるものとなっていた。本稿では、岡倉がギリシア美術の影響を離れたインド美術の内発的発展という新たな視点を獲得する鍵となる人物が、近代インドを代表するヒンドゥー教改革運動家ヴィヴェーカーナンダであると考え、ヴィヴェーカーナンダとの交流を通して岡倉が、インドの美術や歴史に関わる新たな認識を深めてゆく経緯を、日本とインドに残された当時の資料を対比して検証する。本稿の構成は、以下の通りである。第一章は、日本の仏教美術とギリシア美術の類似性という美術史上の争点についての岡倉の視点の変遷を検証し、本稿の課題を位置づける。第二章は、岡倉天心の生涯を検証するこれまでの伝記的研究を整理し、本稿の課題の背景を明らかにする。第三章は、岡倉のアジア美術史観の変遷を、社会進化論やヘーゲル美学の影響を通して検証し、インド訪問後のその視点の変化を検証する。第四章は、岡倉とヴィヴェーカーナンダの相互の影響関係を検証する手掛かりとして、両者の著作に見られる共鳴関係を検証する。第五章は、インド美術に関心を深めたヴィヴェーカーナンダの、当時のインド美術のギリシア起源説への批判的なまなざしを検証する。第六章は、両者の思想的な影響関係を、仏教の伝播や社会変革の思想としての仏教などの論点を対比して検証する。第七章は、インド美術の独自の発展を捉えようとする両者の問題関心の共有を検証し、その影響関係の広がりを跡付けて、まとめとする。