2 0 0 0 評価国家の構造と動態――「新しい介入主義」分析の構想

本研究は、第1に、1990年代後半以降の国家政策全般を対象に、「評価国家」という視点からみた場合、そこにどのような政策形成の趨勢がみられるのか、第2に、拡張する評価現象をまえに市民活動団体や専門職集団の側がいかなる対応をとってきているのか、とりわけそれぞれの現場を生きる当事者が変化をどのようにとらえ、どのような言葉でそれを表現しようとしてきているのかを検討することを課題として進められた。具体的には、1995年以降の日本の中央省庁の主要な政策文書(781件)を対象に、広義の評価をめぐる過程がどのように拡張、展開してきたかを、とくに評価や監査、モデル化といった評価の個別手法に焦点を当てながら検討した。あわせて、市民社会と国家の共属領域に位置し、評価権力にさらされる機会の多い専門家層、市民団体リーダー層を対象に、経験としての評価、評価を通じての自己像の変容などについて、半構造化されたインタビュー調査を実施した。その結果、次の諸点が明らかになった。第1に、評価的なプロセスを軸とする統治の全体には求心的な構造が欠けている。第2に、評価の権力作用には限界がある。たとえば、評価的な社会過程を通じて、主体化や動員が促進されるとしても、実際には、その力は微弱あるいはまだらであり、あまりにも抜け穴が多い。第3に、しかし、それにもかかわらず、評価的プロセスを基盤とする統治のスタイルは、個別の政策領域を超え、確かに他へと浸透・拡張していく傾向をもつ。テクノロジーとしての評価のメカニズムには、各団体・個人を、その政治的・イデオロギー的志向性とは別に、その「能力」に基づいて序列づけていく手続きが内蔵されている。

2 0 0 0 OA 身体運動意味論

2 0 0 0 OA 「孤独(アインザーム)」な交友 ──太宰治『惜別』と地方文化運動──

- 著者

- 若松 伸哉

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, pp.1-15, 2021-05-15 (Released:2022-05-15)

「伝記小説」と銘打たれた太宰治『惜別』(一九四五・九、朝日新聞社)は、仙台での留学生・魯迅を描くが、作中には〈地方〉にかかわる表現がちりばめられている。本稿はこうした点に注目し、戦時下に推進された〈地方文化運動〉を踏まえながら『惜別』を考察する。この運動に関連する同時代言説には、日本の地方文化からアジア全体へと文化を拡大していく発想が認められるが、本作品における語り手「私」がこうした図式を攪乱する存在である点を指摘する。また政治的な次元から離れ、あくまで個の立場から個人を語る本作品の特徴について、時局への貢献を求められる戦時下の「伝記小説」という観点からも考察し、同時代に応答する太宰治作品の姿を具体的に明らかにする。

2 0 0 0 OA 南方熊楠の自然哲学とシステム認識

- 著者

- 出口 弘

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.101-114, 1990-04-01 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 10

南方熊楠は,偉大な博物学者であり粘菌学の大家であると同時に日本民俗学の生みの親の一人として広く知られている.しかし,彼の学際的な学の背後にあった方法論としての自然哲学そのものについては,殆ど関心は払われてはこなかった.本論では,我々は,南方熊楠の自然哲学に着目し,それを思想史的な観点からではなく,今日の諸学の錯綜し方法論の混乱する学の状況に於ける生きた思想として再把握することを試みる.彼の社会科学に関する科学方法論と数理的学についての卓見は,時代の中で抜き出ていたが故に日の目を見ることはなかった.主体を含む複雑なシステムとして社会システムを捉えその構造変動を含むモデル作成の為の確固たる方法論的基盤を築く必要がある今日の社会科学にとって,南方の思想と方法論は,時代を越えて有益な示唆を与えてくれるのではないかと期待する.

- 著者

- 二宮 祐 濱嶋 幸司 小山 治 児島 功和 小島 佐恵子

- 出版者

- 山梨学院大学経営情報学研究会

- 雑誌

- 山梨学院大学経営情報学論集 = Yamanashi Gakuin University journal of management information science (Keieijohogaku ronsyu) (ISSN:13410806)

- 巻号頁・発行日

- vol.第25号, pp.59-70, 2019-03-22

2 0 0 0 OA 常用漢字・人名用漢字の音訓とその衝突

- 著者

- 安岡 孝一

- 巻号頁・発行日

- pp.1-38, 2019-09

[第43回速記科学研究会公開講演会] とき: 2019年9月1日(日) ところ: 京都府立大学稲盛記念会館211教室, 主催: 速記科学研究会, 速記懇談会, 速記・言語科学研究会

2 0 0 0 膠原病に伴う心外膜炎・心囊液貯留

- 著者

- 遠藤 平仁

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 呼吸と循環 (ISSN:04523458)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.11, pp.1037-1041, 2015-11-15

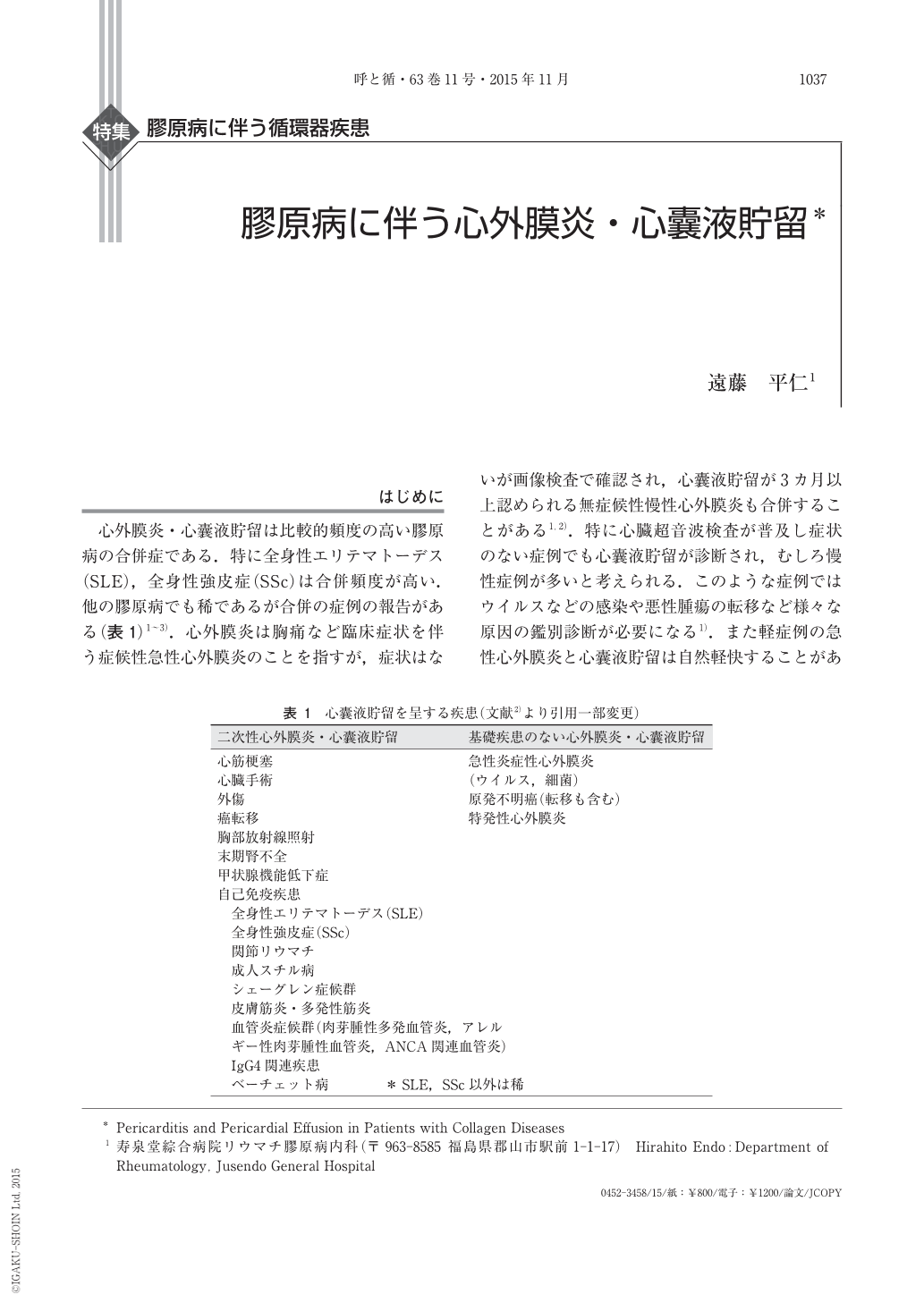

はじめに 心外膜炎・心囊液貯留は比較的頻度の高い膠原病の合併症である.特に全身性エリテマトーデス(SLE),全身性強皮症(SSc)は合併頻度が高い.他の膠原病でも稀であるが合併の症例の報告がある(表1)1〜3).心外膜炎は胸痛など臨床症状を伴う症候性急性心外膜炎のことを指すが,症状はないが画像検査で確認され,心囊液貯留が3カ月以上認められる無症候性慢性心外膜炎も合併することがある1,2).特に心臓超音波検査が普及し症状のない症例でも心囊液貯留が診断され,むしろ慢性症例が多いと考えられる.このような症例ではウイルスなどの感染や悪性腫瘍の転移など様々な原因の鑑別診断が必要になる1).また軽症例の急性心外膜炎と心囊液貯留は自然軽快することがある.欧米の報告では胸痛などの自覚症状があり救急部を受診するのは約5%程度である.死亡率は約1.1%であり心筋炎を併発し重症不整脈や心不全で死亡している2).膠原病に合併した心外膜炎・心囊液貯留は他の病態によるものを除外診断し,各疾患の疾患活動性の評価により治療方針を決める.各膠原病の疾患ごとに胸膜炎の病態形成が異なるため治療,特にステロイド療法の適応について相違点があることに注意する必要がある.特にSScとSLEや他の膠原病合併例は対応が異なる(表2).

2 0 0 0 OA 微小非平衡系における情報熱力学(最近の研究から)

- 著者

- 沙川 貴大 上田 正仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.11, pp.828-831, 2011-11-05 (Released:2019-10-22)

- 参考文献数

- 11

「デーモンのパラドックス」がマクスウェルにより提起されて以来,情報処理を含む物理過程に熱力学第二法則をそのままの形では適用できないことが知られてきた.我々は,情報処理を含む形に一般化された熱力学第二法則や非平衡関係式を導き,それらは実験で検証された.我々の結果は,熱力学量と情報量を対等に扱う「情報熱力学」の基本原理を提供する.

2 0 0 0 南紀徳川史

- 著者

- 南紀徳川史刊行会 編

- 出版者

- 南紀徳川史刊行会

- 巻号頁・発行日

- vol.第5冊, 1931

- 著者

- 辻 泉

- 出版者

- 日本出版学会

- 雑誌

- 出版研究 (ISSN:03853659)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.119-145, 2002-03-20 (Released:2020-03-31)

- 参考文献数

- 35

In Japan, in the last 20 years, there have been several booms in consumption of sexual symbols. I have observed the last and biggest one (“The secondary high-school girl boom”) and intend to reveal the mechanisms behind these booms.On this connection, there have been two explanations. The first one is criticism of commercialism in mass media and the second one is criticism by essentialistic feminism. These two can explain why the booms arose, but cannot explain why they ended. Therefore, I have introduced a new concept of “eroticism for taboo.”Today, the older generation regards the sexual behavior of adolescent girls as taboo, in contrast with that of adolescent boys. This phenomenon is the so-called “double-standard of sexual norms.”I surmised that the booms arose from “eroticism for taboo”. But, as the booms arose, the behavior (consumption of sexual symbols regarding adolescent girls) became acceptable. So, I think that the booms ended also by “eroticism for taboo”.I have confirmed these facts by the content-analysis of weekly magazine articles.

2 0 0 0 OA 進化とニッチ構築の相互作用に関するシミュレーション解析

- 著者

- 久保 和紀 鈴木 麗璽 有田 隆也

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第19回 (2005)

- 巻号頁・発行日

- pp.175, 2005 (Released:2006-10-26)

生物が自らの環境(選択圧)を改変するニッチ構築が進化に与える影響を明らかにするため,ニッチ構築を行う遺伝子とそれにより適応度が影響を受ける遺伝子からなる進化モデルを構築した.結果,適応的な個体の持つ両遺伝子間の相関により,集団への侵入が促進又は抑制されることが判明した.

- 著者

- 武谷 賢 並木 則行

- 出版者

- 日本惑星科学会

- 雑誌

- 遊・星・人 : 日本惑星科学会誌 (ISSN:0918273X)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.113-126, 2005-09-25

地球の海洋プレートや金星リソスフェアのテクトニクス, 熱進化において, 冷却するマントルの不安定性の発達は重要な役割を果たしていると考えられる.地球の海洋プレートは70Maまでは単純な半無限媒質の静的な熱拡散モデルで巧く説明できるが, 70Maを越えると地形や熱流量のflatteningが起きる.一方, 金星では300〜700Maに惑星規模のglobal resurfacingが起こったと推測される.われわれは, これらの問題を考えるために, 非圧縮粘性流体の熱拡散問題にブジネスク近似と温度依存の粘性率を取り入れただけの簡単なモデルを構築する.また, 熱境界層の不安定性に固有な新たな時間定数を導入し, 従来の研究成果との比較を行う.そしてこのモデルに線型安定性理論と境界層理論を適用して, secondary convectionが果たす役割について考察を行う.その結果, 地球の海洋プレートではsecondary convectionの熱輸送によって, 50Ma付近でプレートが熱的に定常状態に近づきflatteningがおこることが明らかになった.一方, 金星ではマントルの粘性が高いため, secondary convectionの波長も500〜1000kmと長くなる.この波長は大型火山やコロナ, ridge beltのサイズと調和的であるが, secondary convectionがglobal resurfacingの引き金になるとは考えにくい.

- 著者

- 横山 友里 西村 一弘 吉﨑 貴大 串田 修

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.5, pp.285-293, 2022-10-01 (Released:2022-11-16)

- 参考文献数

- 10

【目的】新型コロナウイルス感染症(以下,COVID-19)の感染拡大下における配食事業者のサービス提供体制とその課題を明らかにすることを目的とした。【方法】日本栄養支援配食事業協議会に加盟する配食事業者(21社)を対象に依頼文書を送付し,調査協力への同意が得られた事業者を対象にした。2021年1月~2月に質問紙調査およびインタビュー調査を実施し,配食事業者のサービス提供体制と課題について集計分析を行った。【結果】調査協力への同意が得られた事業者は全13社であった。提供体制の課題として,配送時の感染対策や体制整備,スタッフの感染対策,食数や利用者の増加に対する製造体制の整備,受注業務の体制整備,人材確保等が挙げられた。また,事業者の業態やサービスの特性によっては,医療機関での栄養指導等の減少により,患者に対して配食サービスを紹介する機会が減少していることや,見守りや安否確認が対面でできず,利用者の様子が把握しづらくなっていることも課題として挙げられた。【結論】本研究では,COVID-19の感染拡大下における配食事業者の提供体制に関する課題を整理した。本研究で得られた成果は,感染症発生時に対応した強靭な食環境を整備するうえで重要な基礎資料となるとともに,行政や配食事業者が,感染症の流行に備え,適切に配食サービスを届けるための体制を構築するうえで役立つことが期待される。

- 著者

- Kazunori D YAMADA Samy BALADRAM Fangzhou LIN

- 出版者

- The Editorial Committee of the Interdisciplinary Information Sciences

- 雑誌

- Interdisciplinary Information Sciences (ISSN:13409050)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.95-105, 2022 (Released:2022-07-31)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1

Thus far, we have experienced three artificial intelligence (AI) booms. In the third one, we succeeded in developing AI that partially surpassed human capabilities. However, we are yet to develop AI that, like humans, can perform a series of cognitive processes. Consciousness built into devices is called machine consciousness. Related research has been conducted from two perspectives: studying machine consciousness as a tool to elucidate human consciousness and achieving the technological goal of furthering AI research with conscious AI. Herein, we survey the research conducted on machine consciousness from the second perspective. For AI to attain machine consciousness, its implementation must be evaluated. Therefore, we only surveyed attempts to implement consciousness as systems on devices. We collected research results in chronological order and found no breakthroughs that could deliver machine consciousness soon. Moreover, there is no method to evaluate whether an implemented machine consciousness system possesses consciousness, thus making it difficult to confirm the certainty of the implementation. This field of research is a new frontier. It is an exciting field with many discoveries expected in the future.

2 0 0 0 OA 先天性食道閉鎖症の食事の問題と支援に関する文献検討

- 著者

- 田中 育美 泊 祐子

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児看護学会

- 雑誌

- 日本小児看護学会誌 (ISSN:13449923)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.165-170, 2018 (Released:2018-11-30)

- 参考文献数

- 8

先天性食道閉鎖症は、生下時より経口摂取することができず、根治術後も合併症や食道機能にも問題を残すため、食事摂取状況を長期的に見極めていかなければいけない。そこで、食道閉鎖症児にどのような食事に関する問題が生じているのか、それに対してどのような支援が行われているのかを文献検討で明らかにした。 食道閉鎖症児は【生下時より経口摂取経験がないことによる機能的問題】、【食物への拒否的行動】、【“食べられない” ことに付随した問題】、【長期にわたる食道の器質的問題】があることが明らかになった。これらの問題に対し【根治術前に行われていた支援】、【過敏に対する支援】、【食環境の工夫】が行われていた。 食道閉鎖症児が在宅で食事を進めていく中で、児と養育者にとって食事が苦痛にならないよう、長期的支援が必要であることが示唆された。また今後は、在宅での食道閉鎖症の食事に関する問題と支援についての検討が課題である。

- 著者

- 渡邊 学 榎原 友樹 肱岡 靖明 大場 真 戸川 卓哉 エストケ ロナルド カネーロ 永井 克治

- 出版者

- 一般社団法人 環境情報科学センター

- 雑誌

- 環境情報科学論文集 (ISSN:03896633)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.61-66, 2018

気候変動による影響を最小限に抑えるには,リスクを科学的に捉え,個々の要素に対して適切な対策を行うことが求められる。気候変動による影響のリスクを構成する主要な要素として外力・暴露とともに脆弱性があるとされる。外力・暴露については研究が進む一方,脆弱性については,その指標化や評価が困難であると捉えられてきた。本研究では,まず脆弱性の概念や脆弱性指標の特性について既往研究を基にレビューし整理を図った。その後,脆弱性指標を特定するスキームを開発し提案を行った。本スキームは適応策立案への貢献が期待できる。

2 0 0 0 OA オースティン・サールVS.デリダ ―サール=デリダ論争の脱構築的・哲学的考察―

- 著者

- 岩本 一

- 出版者

- 東洋大学文学部英語コミュニケーション学科

- 雑誌

- dialogos (ISSN:13463101)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.27-40, 2005-03

2 0 0 0 OA 陸軍兵器行政本部「昭和二十年度 部外研究事項調」

- 著者

- 松野 誠也

- 出版者

- 日本科学史学会

- 雑誌

- 科学史研究 (ISSN:21887535)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.282, pp.5, 2017 (Released:2021-01-10)