2 0 0 0 輪中に関する二,三の考察(1)

- 著者

- 安藤 萬寿男

- 出版者

- 水利科学研究所

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- no.115, pp.1-15, 1977-06

- 著者

- Akiyo HAGIWARA Asami NISHIMORI Shinichi HATAMA Osamu MIKAMI Yoshiharu ISHIKAWA Koichi KADOTA

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-0607, (Released:2022-08-01)

We examined a 26-month-old steer with neoplastic lesions in the spleen, lymph nodes, heart and kidneys, characterized by pleomorphic lymphoid cells that were immunohistochemically positive for CD20. The presence of bovine leukemia virus (BLV) at >200,000 copies per 100,000 cells by quantitative RT-PCR was considered to be due to random integration of the provirus into the neoplastic cells´ genomes. Inverse PCR identified the presence of one, two, two and three different malignant clones in the heart, spleen, mesenteric node and blood, respectively. Because BLV can rapidly induce lymphoma and a high proviral load facilitates B-cell carcinogenesis, multiclonal tumor development was suspected in the present case.

2 0 0 0 OA 当世好男子伝 公孫勝に比す幡随院長兵衛

2 0 0 0 OA 当世好男子伝 揚志ニ比ス唐犬権兵衛

- 著者

- 山本 八千代 竹元 仁美 松原 三智子 須藤 桃代 泉澤 真紀 笹尾 あゆみ 馬場 みちえ 秋鹿 都子 関口 史絵

- 出版者

- 安田女子大学

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2017-04-01

助産師の知識や認識等の現状を明らかにすることを目的とし、 2020年10月から12月に郵送による自記式質問紙調査を実施した。その結果241名の助産師有資格者から回答をえた。回答者の年代は20代から60代で、助産師の平均従事年数は15.3年であった。 過去5年以内に、妊娠期あるいは子育中の家族で、行政の「要支援対策協議会」や「養育訪問支援事業」の支援につながった事例との遭遇経験は、3例未満23.7%、3例以上5例未満8.3%、5例以上10例未満7.5%、10例以上16.2%であった。助産師の遭遇事例は少なくない。「虐待防止という観点から助産師教育を再検討するにあたり、全体的に助産師の能力が備わっているか」という問いには、①課題の少ない妊婦や家族の相談にかかわる技術及び、②支援を要する家族を発見する技術では、「まあまあある」、「ほぼ十分である」の回答が多かった。しかし、③未熟であったり、課題を抱える家族や、支援を要する家族とコミュニケーションをとる技術、④助産師が日頃から地域の中に入り、地域の人々とかかわる力、⑤メンタルヘルス問題のある親の育てにくさに寄り添う技術、⑥多職種・他部門との連携や調整する力では、その逆で、「大変不足している」「不足している」との回答が多かった。本結果から、助産師の虐待問題を抱える事例との遭遇は少なくないことと、発見や予防のための助産師の技術をさらに向上させる必要があることが明らかになった。特に、未熟であったり、課題を抱える家族とかかわる技術、支援を要する家族とコミュニケーションをとる技術、日頃から地域の中に入り、地域の人々とかかわる力、メンタルヘルス問題のある親の育てにくさに寄り添う技術、多職種・他部門との連携や調整する力などを高める必要がある。

2 0 0 0 OA 子ども期における親への援助要請および地域交流の経験と成人期の対人関係の関連

- 著者

- 中村 有里 長谷田 真帆 西岡 大輔 雨宮 愛理 上野 恵子 近藤 尚己

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-118, (Released:2022-07-29)

- 参考文献数

- 40

目的 人とのつきあいのわずらわしさなど対人関係上のストレスから対人関係や社会的場面を避け,たとえ危機に陥っても他者に援助を求めない傾向が若者を中心に見られている。他者に援助を求める行動には,子ども期に両親に援助を求めた経験が関係することが報告されている。しかし,家族への援助の要請が難しい場合でも,近隣住民との関係の中で,他者に援助を要請するようになることも考えられる。そこで本研究では,子ども期の両親への援助要請の経験と成人期の対人関係の忌避傾向の関連における地域交流の経験による効果の修飾の有無を検討した。方法 名古屋市の18~39歳を対象にした調査より,1,274人のデータを分析した。修正ポアソン回帰分析を用いて,子どもの時に父親・母親に対して援助を要請した経験,小・中学校の時の地域行事に参加した経験,およびこれらの交互作用項による対人関係の忌避の割合の比を男女別に算出した。年齢・両親の最終学歴・子どもの時の母親の就労状況および主観的経済状況,もう片方の親への援助要請経験を調整した。また,援助を要請した経験,地域行事に参加した経験それぞれの有無別に対人関係の忌避の状態にある者の割合の予測値を算出し,効果の修飾の有無を評価した。結果 父親への援助要請経験と地域行事への参加経験の交互作用項を入れた多変量解析および算出された予測値からは,地域行事への参加経験による効果の修飾は男女とも観察されなかった。母親への援助要請経験に関しては,男性で,地域行事への参加経験による効果の修飾が観察され,母親への援助要請経験があり,かつ地域行事への参加経験があった場合は,なかった場合の予測値よりも低い傾向があった。女性では,地域行事への参加経験による効果の修飾は観察されなかった。結論 対人関係の忌避を抑制する上で,とくに男性では,子ども期の母親への援助要請経験があった場合に,地域行事への参加経験があることの重要性が示唆された。親からの適切な援助を得ることに加えて子どもの地域交流を促すことで,将来の社会生活で困難に陥るリスクを緩和できる可能性がある。

2 0 0 0 OA 玉虫の羽とコレステリック液晶 その数千年の光

- 著者

- 渡辺 順次

- 出版者

- The Textile Machinery Society of Japan

- 雑誌

- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.P204-P208, 1997-04-25 (Released:2009-10-27)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA ニュージーランド産ハチミツに混入した神経毒:更なる成分の解明

- 著者

- 安元(森) 加奈未

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.344-344, 2016 (Released:2016-04-01)

- 参考文献数

- 5

ハチミツは,私たちの食卓でも身近な食品であるが,植物毒が混入したハチミツによる中毒事故は世界中で多数報告されている.特に,野生のハチミツを食べる風習のあるトルコの黒海沿岸では,ツツジ科植物に含まれる有毒成分グラヤノトキシンの混入による中毒が頻出している.また,ニュージーランドでも19世紀後半から有毒成分の混入による中毒事例が多数報告されており,その原因は現地で“tutu”と呼ばれるドクウツギ科の低木Coriaria arboreaに含まれる成分で,精神撹乱・記憶喪失などの症状を引き起こす急性神経毒のツチン(1)であると考えられてきた.ハチミツへのツチンの混入は,tutu の樹液を吸う昆虫が分泌する甘露をミツバチが集めることによるとされるが,一方でツチンのみを対象として安全性を評価する方法の妥当性や未解明成分の有無などの疑問も長年残されていた.本稿ではニュージーランドのツチン汚染ハチミツに含まれる更なる成分が,Larsenらによって明らかにされたので紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Sutherland M. D. et al., J. Sci. Technol., Sect. A, 29A, 129-133 (1947).2) McNaughton D. E. et al., HortResearch Client Report, No. 24884 (2008). http://maxa.maf.govt.nz/sff/about-projects/search/L07-041/technical-report.pdf3) Larsen L. et al., J. Nat. Prod., 78, 1363-1369 (2015).4) Fields B. A. et al., Food Chem. Toxicol., 72, 234-241 (2014).5) Wouters F. C. et al., Angew. Chem. Int. Ed.Engl., 53, 11320-11324 (2014).

2 0 0 0 OA ルネサンス期イタリアの劇場空間に関する研究の歴史的展開と意義

- 著者

- 赤松 加寿江

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.567, pp.139-144, 2003-05-30 (Released:2017-02-09)

While 'theater' is defined as a building exclusively used for performing arts, 'theatrical space' is defined as a place for various purposes, such as spectacle and theater activity. Compiling previous studies on the theatrical spaces in the Renaissance reveals that they have been discussed from various points of views, although architectural point of view is hardly found after 1980s. I clarify that the theatrical spaces in the Renaissance have unique characteristics which is different from theater buildings on the social roles and appearance. Thus, it is necessary for the further study to add the architectural point of view and the theatrical space may have to be reconsidered.based on the relationship among architect, confraternity and stage setting.

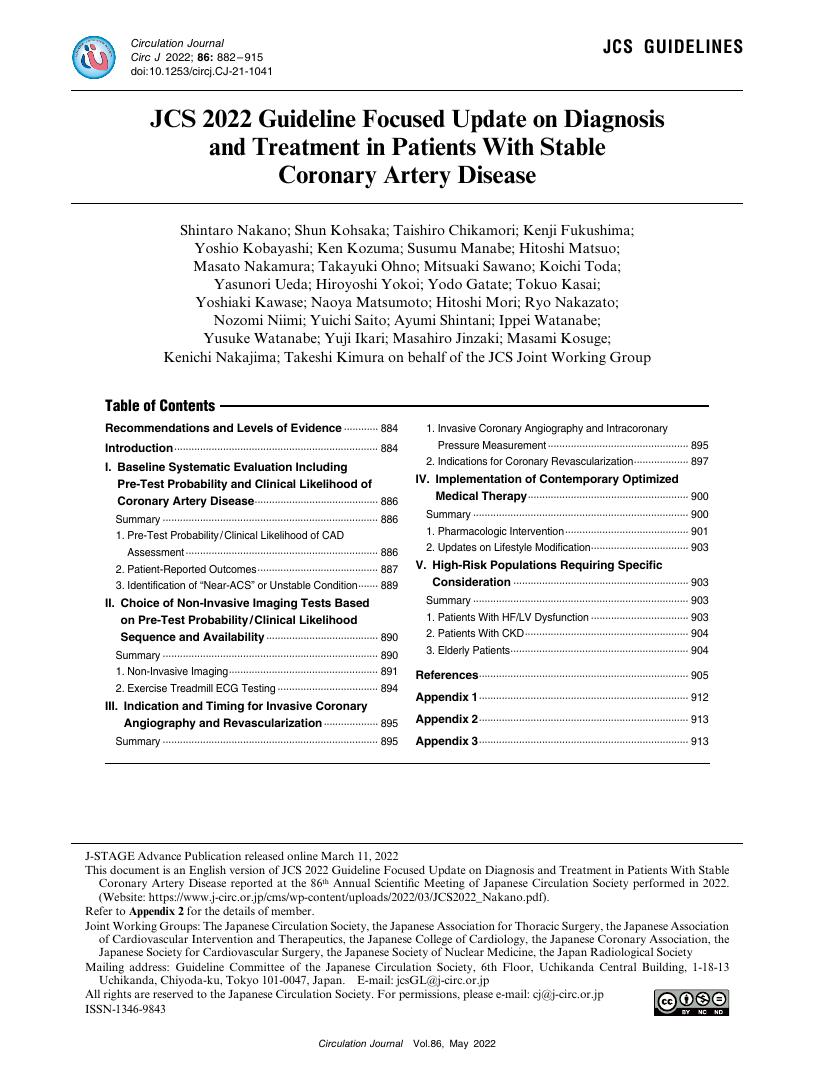

- 著者

- Shintaro Nakano Shun Kohsaka Taishiro Chikamori Kenji Fukushima Yoshio Kobayashi Ken Kozuma Susumu Manabe Hitoshi Matsuo Masato Nakamura Takayuki Ohno Mitsuaki Sawano Koichi Toda Yasunori Ueda Hiroyoshi Yokoi Yodo Gatate Tokuo Kasai Yoshiaki Kawase Naoya Matsumoto Hitoshi Mori Ryo Nakazato Nozomi Niimi Yuichi Saito Ayumi Shintani Ippei Watanabe Yusuke Watanabe Yuji Ikari Masahiro Jinzaki Masami Kosuge Kenichi Nakajima Takeshi Kimura on behalf of the JCS Joint Working Group

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.5, pp.882-915, 2022-04-25 (Released:2022-04-25)

- 参考文献数

- 245

- 被引用文献数

- 40

2 0 0 0 OA 金属材料の高温酸化とその対策

- 著者

- 椙山 正孝

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 金属表面技術 (ISSN:00260614)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.9, pp.323-328, 1959-09-20 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA センダンで始まった新たな林業・林産業

- 著者

- 横尾 謙一郎

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 森林科学 (ISSN:09171908)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, pp.34-37, 2020-06-01 (Released:2020-07-02)

- 参考文献数

- 9

- 著者

- 漆畑 文哉 吉田 淳 平野 俊英

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.174-186, 2022 (Released:2022-07-08)

- 参考文献数

- 29

To clarify the learning effect of classes using granular models, a model of concrete objects in which learners can represent and manipulate thermal phenomena dynamically, and an animation that shows the representational operations were created. Using these, we conducted a class on how water heats up (convection), analyzed the learners’ expressive manipulations to explain thermal phenomena, and investigated whether the convection concept was formed. The results indicated that some learners changed their convection concept into a scientific interpretation after the explanatory activity using the model and animation. Therefore, the results suggest that learning to manipulate scientific representations using animation with models is effective in promoting the elaboration of convection concepts.

2 0 0 0 OA グローバル化する製品開発の分析視角 ――知識の粘着性とその克服――

- 著者

- 椙山 泰生

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.81-94, 2001-12-20 (Released:2022-08-03)

- 参考文献数

- 68

知識のグローバルな分散という状況下では,製品開発において,国境を隔て,地理的にも離れた場所で発生する知識を移転,展開する方法の開拓が重要な焦点となる.本稿では,既存研究を簡単にレビューした上で,知識の粘着性概念をこのグローバル化する製品開発を分析する視角として提唱する.その上で,今後の研究課題として,粘着性のメカニズムに関係する四つの方向性が示される.

2 0 0 0 OA 肺指症候群の猫5例の臨床所見

- 著者

- 杉山 大樹 圓尾 拓也 信田 卓男 石川 剛司 金久保 佳代 斑目 広郎 茅沼 秀樹 菅沼 常徳

- 出版者

- 一般社団法人日本獣医がん学会

- 雑誌

- 日本獣医がん学会雑誌 (ISSN:18843344)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.8-13, 2010 (Released:2010-02-26)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1 2

肺指症候群と考えられた猫5例の臨床所見について検討を行った。肺原発巣に伴う呼吸器徴候は5例中1例のみで見られ、ほかの4例では呼吸器症状は全くみられなかった。播種転移部位は、主に、指、体表部筋肉、皮膚であった。5例の中央生存期間は60日(12~125)であり、呼吸器徴候を伴い死亡したものは1例のみであった。これらの臨床所見から、本病態における治療として、肺葉切除は意義が低いことが示唆された。また、転移病変は全身に存在することから、断指をはじめとする外科的治療は残存する指や肢の負重増加により動物の生活の質をさらに低下させる可能性が示唆された。

- 著者

- 依田 柊 野元 彬久 高橋 好斗 尾方 壮行 田辺 新一

- 出版者

- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会

- 雑誌

- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 令和元年度大会(札幌)学術講演論文集 第6巻 温熱環境評価 編 (ISSN:18803806)

- 巻号頁・発行日

- pp.85-88, 2019 (Released:2020-10-31)

人体体温調節モデルJOS-2を用い、暑熱環境における熱中症リスクを評価した。はじめに、夏季屋外にて被験者実験を行い、実験で得られた生理量データをもとにJOS-2の予測精度を検証した。次に、都市における代表的な暑熱環境適応策をいくつか取り上げ、適応策による熱中症リスクの低減効果を、JOS-2の生理量予測値を用いて、代謝量別に検討した。

2 0 0 0 OA Metarhizium属糸状菌の最近の研究動向 分類と新機能を中心として

- 著者

- 清水 進

- 出版者

- 社団法人 日本蚕糸学会

- 雑誌

- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.2, pp.2_153-2_158, 2014 (Released:2014-11-03)

- 参考文献数

- 36

2 0 0 0 OA GIRKチャネル阻害作用を持つ薬物の新規抗うつ様作用

- 著者

- 川浦 一晃 本田 宗吉 副田 二三夫 白﨑 哲哉 高濱 和夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, no.5, pp.699-705, 2010-05-01 (Released:2010-05-01)

- 参考文献数

- 46

- 被引用文献数

- 18 18

We have previously found that antitussive drugs inhibit G protein-coupled inwardly rectifying potassium (GIRK) channel currents in brain neurons. Potassium efflux through GIRK channels causes membrane hyperpolarization, and thus plays an important role in the inhibitory regulation of neuronal excitability. Because GIRK channels are coupled to various G protein-coupled receptors including monoamine receptors, antitussives are possible to affect the levels of various neurotransmitters in the brain. Many currently available antidepressants have been developed based on the monoamine theory for the etiology of depression. We hypothesized that new drugs such as tipepidine may lead to changes in the balance of monoamine levels in the brain resulting in improvement in symptoms of depression. Therefore, we investigated whether or not the drugs have antidepressant activity in the animal models. Male Wistar rats (200-240 g) were used. Tipepidine, cloperastine and caramiphen significantly reduced the immobility in forced swimming test (FST) using normal rats. All drugs had little effect on loco-motor activity. The effects on the forced swimming were inhibited by treatment with AMPT, but not PCPA. Tipepidine also inhibited hyperactivity in olfactory bulbectomized rats. Interestingly, tipepidine also significantly reduced the immobility in FST using ACTH-treated rats which is a model of depression resistant to treatment with antidepressants. Given these results together with cumulated findings, it is suggested that tipepidine may have a novel antidepressant-like action, and that the effect may be caused at least partly through the action on the catecholaminergic system in the brain.

- 著者

- 本川 弘一

- 出版者

- Tohoku University Medical Press

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1-2, pp.119-129, 1949-10-31 (Released:2008-11-28)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2 4

Electrical energy per unit time of brain waves was measured on elec-troencephalograms of man and animal, and the following law was estab-lished with regard to the distribution of energy in the electroencephalo-gram, namely: ƒ(ε)dε=1/-εe-ε/-εdε, where ƒ(ε)dε represents the probability that energy ε lies between ε and ε+dε, and -ε the mean energy. To deduce this law theoretically from plausible assumptions, a statistical theory was advanced. An important conclusion from this theory is that the utilizable energy of the brain must be kept constant at its maximum, and this inference seems to be consistent with experimental evidence on brain metabolism: It can be explained also from this theory that the mean energy of brain waves increases under unfavorable conditions such as oxygen deficiency, narcosis etc.